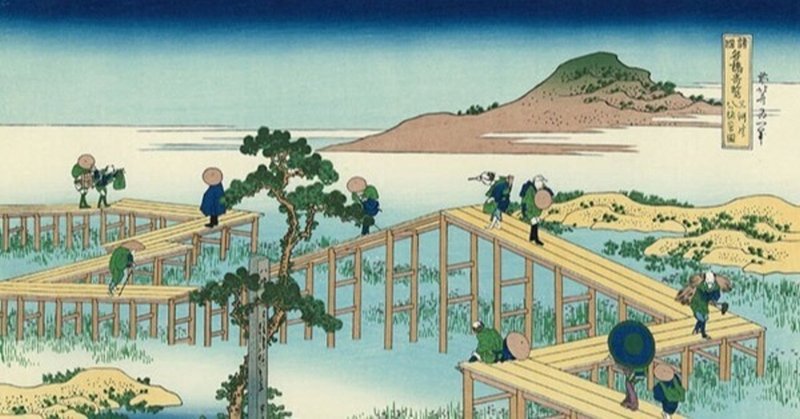

「八橋」の形状

『伊勢物語』(第9段)「東下り」 は、教科書に載るほど有名です。

https://note.com/sz2020/n/na3803815b2d5

『伊勢物語』に登場する三河国八橋とは、どんな場所だったのでしょう?

──三河の国、八橋といふ所に至りぬ。そこを八橋と云ひけるは、水ゆく河の蜘蛛手なれば、橋を八つ渡せるによりてなむ、八橋といひける。(『伊勢物語』)

「八橋」がどこにあったか正確には分かりませんが、在原業平一行は、鎌倉街道沿いの「落田中の一本松」の根元で休憩し、干し飯を食べたとする説が有力です。

※和歌の世界では、鎌倉街道の街路樹の「松」ではなく、池の周囲によく植えられる柳に変更されている。

八橋の緑の糸を繰り掛けて 蜘蛛手にまがふ玉柳かな(『長秋詠藻』)

京都銘菓八橋屋が寄贈した「八橋旧跡」碑。銘菓「八橋」の形は橋の形ではなく、八橋検校の琴の形だという。また、伯耆国(鳥取県)八橋(やばせ。『和名抄』では「やはし」。矢橋)郡とも無関係だと思われる。

「落田中の一本松」の近くに杜若が咲き誇る「業平池」があり、その池の周辺は湿原(沢)だったようですが、田んぼになってしまい、当時の様子が分からなくなってしまったようです。

ここから先は

3,075字

/

4画像

¥ 500

記事は日本史関連記事や闘病日記。掲示板は写真中心のメンバーシップを設置しています。家族になって支えて欲しいな。