自作キーボード初心者が、自力で2つ目のキーボードケースをつくる話

一つ目のケースを制作した記事は、こちらを参照ください

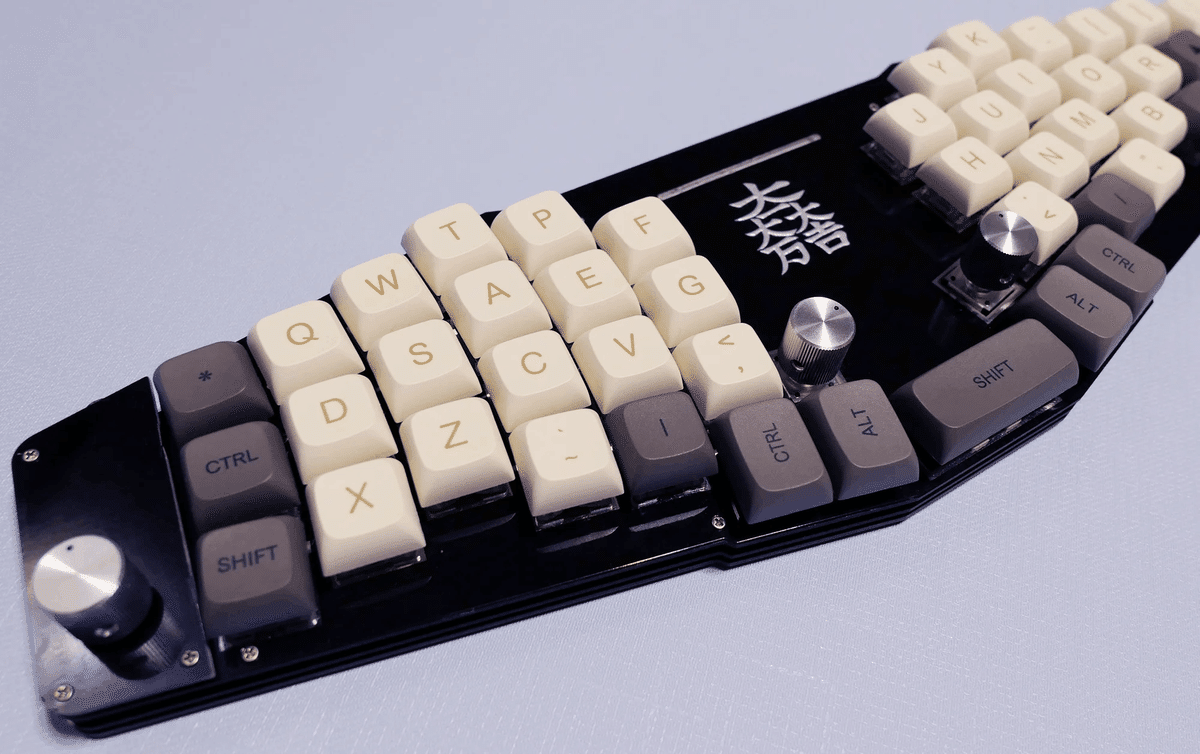

私は用途によってキーボードを使い分けているのだが、自分の使っている独自配列的に、邪魔にならない位置に矢印キーを入れるスペースがあり、ロータリーエンコーダーを三つ搭載している「Ergotonic49」をデザイン作業用に愛用している。

キーボードでありながらマクロパッドのような使い方ができて、これ一つで大変快適に作業ができている。

前回自作した「cocot46plus」のケースがものすごく良く、このキーボードを使うたびに満足感に浸っているので、今度はデザイン作業時に使っている「Ergotonic49」でもこの満足感を得たいなと思い、こちらのケースも作ることに。

設計

前回の「cocot46plus」については、どうしてもpcbの下に色々と部品がついている構造の関係もあり、高さが出てしまうので、パームレストを使用する前提でケースも作っていたのだが、今回の「Ergotonic49」については、現在の使用時と変わらず、パームレストを使用せず使うつもり。

なので、高さを極力抑えることに。

パームレストを使わないので、外形も手を置けるように、左右の下部分を窪ませた形にする。

横幅は現状から変えずあまりとらないように。

ということで、横から見た時のアクリルの組み方はこのような感じにする。

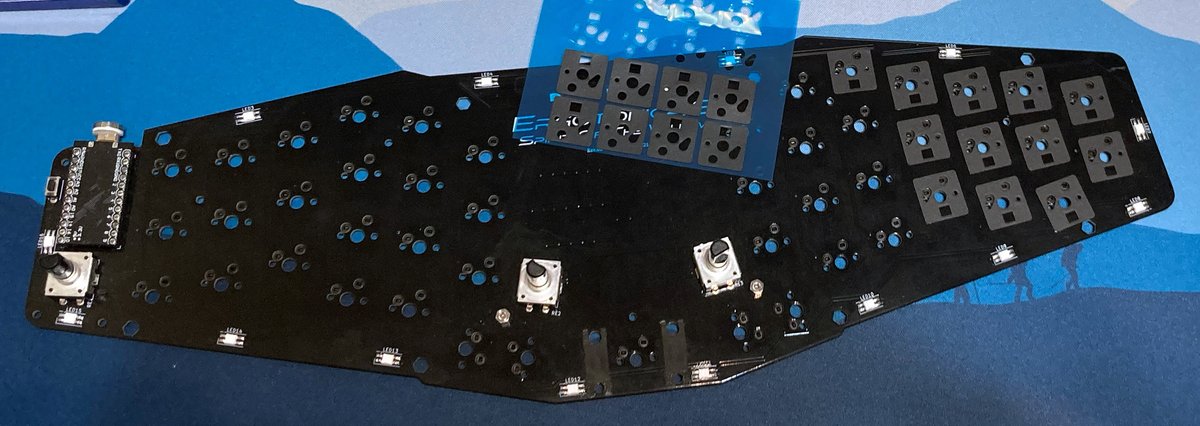

黒いのがPCB。その上の1.5ミリ二層板のスイッチプレートを、ウレタンフォームで挟み込んで固定するガスケットマウント。

pcbの上にPro Microがついているので、スイッチプレートを挟み込むトッププレートにも、ケーブルを差し込む穴を開けることに(普通のケーブル使用では干渉しないほどの高さなのだが、私が使用しているマグネットタイプのケーブルだと干渉してしまうため)

そのため、穴を隠すために、トッププレートの上につける飾りプレートのようなものを作ってみることにした。

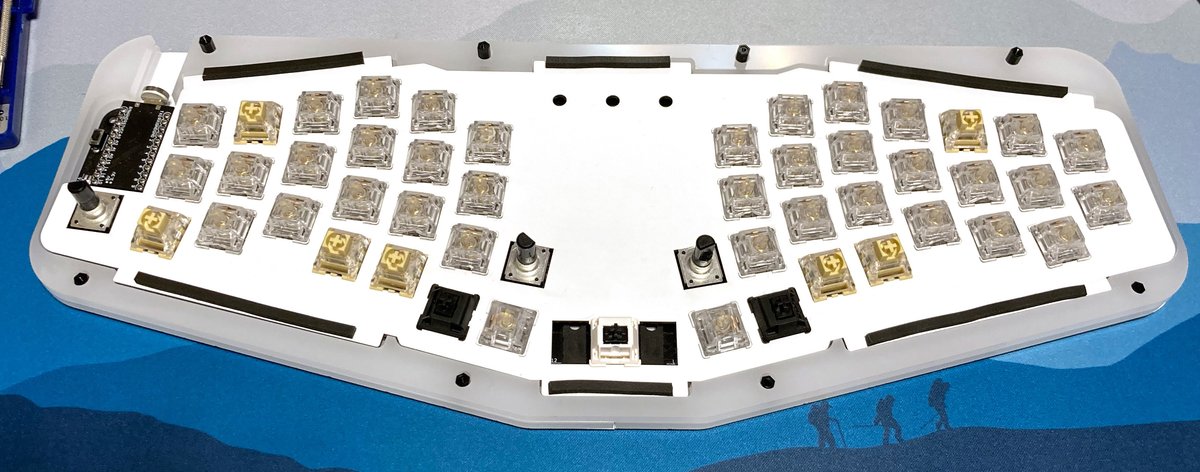

スイッチプレート・飾りプレート・ボトムプレートは、前回もスイッチプレートに採用して気に入ったアクリル二層板の白バージョン。

そのほかケース部分は、前回乳半マット5ミリで作ってこちらも気に入ったのだが、今回は使いたいキーキャップが決まっていて、それが陶器製でツヤツヤした見た目なので、ケースも合わせてあえてマットにはせず、不透明アクリル乳半5ミリに。

アクリルプレートを全て重ねた時のデータはこんな感じに。

中央部分にスペースがあるので、自分の部屋のインテリアに合わせて星の意匠を入れてみた。

これをいい感じに発注データにして、前回と同じくエニメニさんに入稿。

組み立て

で、アクリル届いた。サイズ的には問題なかっただが、白の二層板にちょっと汚れが目立っていた。底面にするパーツだったので問題なかったのだが、これが飾りパーツだったら辛かっただろうな、と。

スペーサーを軸にするように、グイグイ組んでいく。今回はキーボードのサイズが大きいため、アクリル一枚にうまくパーツを収めるように底面と底の壁面となるパーツを分割していたのだが、その割れ目はまぁ見える。

組み上げてしまえばあまり気にならない。

そして、PCBの方のカスタムを進める。いつものように、スイッチ下にクッションフォームを貼り、スイッチプレートの裏にも静音ウレタンフォームを貼り、打鍵感の向上に努める。これがかなり効く。簡単なので、キーボードをカスタマイズしてみたい方にはとてもおすすめ。

スイッチプレートと合体させ、スイッチを嵌め込んだら、ケースに載せる。

サイズ感バッチリ。ここでようやくホッとする。

そして、新たに用意していたキーキャップや、ロータリーエンコーダーのノブをつけて、完成。キーキャップは所持していた陶器製のキーキャップをつけたくてやってみたのだが、良い感じにマッチしたと思う。

LEDの場所に合わせてつけた飾りプレートの小窓も、バッチリ。

前回の反省を踏まえつつデータの作りを気にしたところはうまく行って、二回目の良さは出ました。また新たにここはこうしたほうが良かったなと思うところもあるのですが、見た目も打鍵感も気に入ったので大満足です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?