自作キーボード初心者が、自力でキーボードケースをつくる話

ケースを作ろうと思うに至るまでの話

ケース制作についてを読みたい方は本項目は飛ばしてください

主なキーボード遍歴

Mac付属の純正キーボード

(10年ほど使用。チャタリングするようになり壊れた)

↓

makuakeで手に入れたKOLUDEキーボード

(1年ほど使用。このキーボードから英字配列に目覚める。小説執筆を本格的にするようになり、硬いキーボードを叩いていると指が痛くなったことで、打鍵感の良いキーボードを探すことに)

↓

NiZ ATOM 66

(数ヶ月使用。このキーボードを絶賛する記事は書いているので、詳細は下記リンクより。ちゃんとした運指でのタイピングをし始めたら、ロウスタッガード配列に疑問を抱き始めたことにより、ロウスタッガード配列を卒業すると共に使用をやめる)

↓

BM40RGB ホットスワップ PCB

(キーボードを調べているうちに、キー数の少ないキーボード格好いい!となり、いきなり40パーセントのオーソリニア配列に手を出す。40パーセントでやれることを確信しつつ、肩が狭くなることが気になり出す)

↓

ergotravel

(分離型のキーボードが気になり、手を出してみたらカラムスタッガードにハマる。とても気に入ったのだが、分離型になるとパームレストなどを含めてデスク上に配置するときのシビアさと煩雑さが気になるようになる)

↓

ergotonic49

(カラムスタッガードで手が広げられるが、一体型のものを探して購入。とても気に入ったのだが、キーボードの横幅が広いことで、マウスの可動域が狭くなること、マウスが遠くなることが気になってくる)

↓

Atreus

(遊舎工房の実店舗にて試打した結果、最も手にしっくりきたため購入。これがエンドゲームかと思うほどすごく気に入ったのだが、今度は打鍵感が気になってくる)

↓

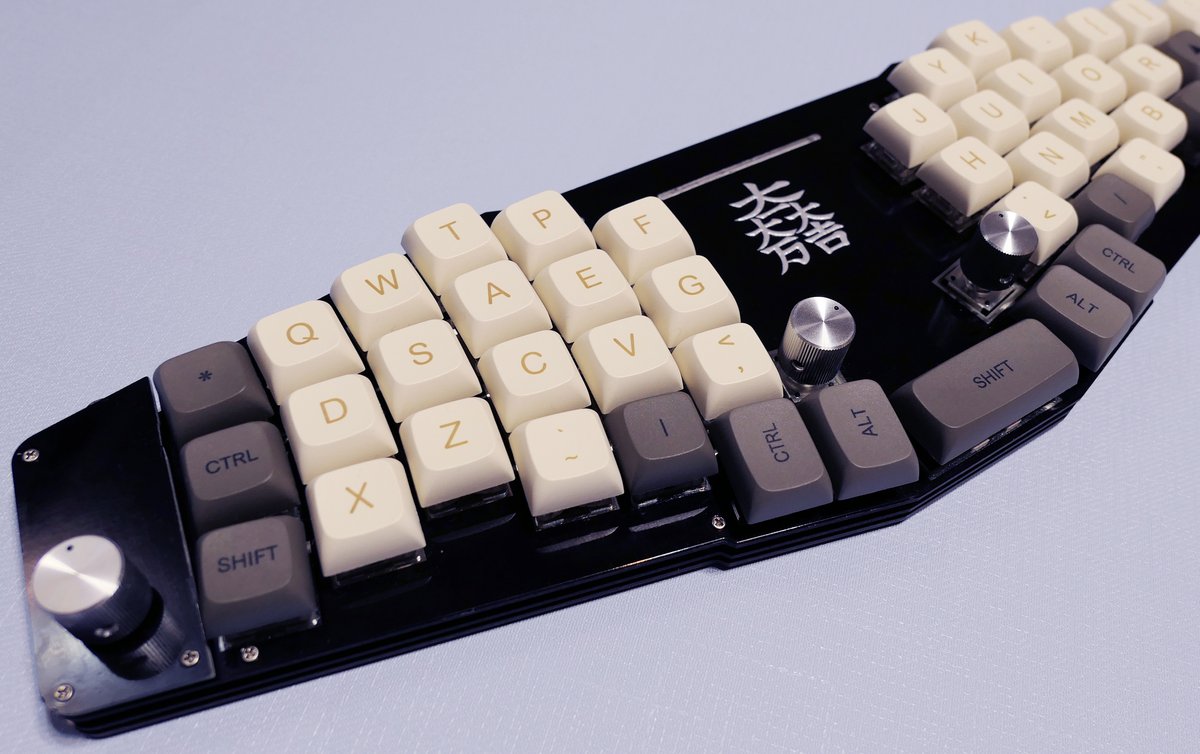

GPK60-44UZ1RE

(Oリングガスケットという構造の打鍵感が良いという話を聞き、Atreusに近い配列のものを手に入れる。このキーボードのおかげで、打鍵感がいいというのはこういうことか!と目覚める)

↓

cocot46plus

(トラックボールつきキーボードが便利という話を聞き、試してみる。はじめてのトラックボールということではじめは使いにくさを感じたのだが、何日か使ってみたら、すっかり使いやすさにハマった)

自分がキーボードに求めるものが明確になる

こうしてさまざまなキーボードに触れ、実際に長期間使用してみることで都度都度問題点などを感じ、そのたびに解消していくたびに、自分がキーボードに求める最適解がわかってくる。

わたしがキーボードを使用するときの用途は4つ

小説執筆(長時間のタイピング。極力執筆する文章だけに集中したいので、指に優しい打鍵感を追い求めたい。無意識でタイピングできるようなものが望ましい)

デザイン作業(本業のデザイン作業。打鍵感はあまり必要ではない。ただし、矢印キーが独立してあることが必要)

ブラウジング(友人とチャットで会話しながら映画を見る習慣があるので、長時間リラックスして、ポインティングデバイスとキーボードが使用できること)

携帯用(外出先でもカラムスタッガードのキーボードでタイピングしたい)

これにより、

小説執筆 → GPK60-44UZ1RE

デザイン作業 → ergotonic49

ブラウジング → cocot46plus

携帯用 → Atreus

という四つのキーボードを使い分ける体制が確立したのだが、いかんせん入れ替えがちょっと面倒になってきた。

それに加え、ちょっとしたデザイン作業であればcocot46plusでもかなり素早く行えるようになったことが判明する(ロータリーエンコーダーがあることにより、ergotonic49でロータリーエンコーダーに任せていた部分もレイヤー切り替えでフルに使えること、ポインティングデバイスが近いことによる恩恵)と、cocot46plusがデスク中央に鎮座し続けるという時間が増えてきた。

こうなってくると、cocot46plusの打鍵感が気になってくる。

cocot46plusはアクリルサンドイッチ構造だがミドルプレートも入れているため、別に悪いわけではない。しかし、GPK60-44UZ1RE(Oリングガスケットマウント)の打鍵感の良さ(というか指への優しさ)を実感した後では、小説執筆の際に、より高い満足感を求めてしまった。

そんな悩みを抱いていたころ、「アクリル積層ガスケットマウントケース」という存在を聞いた。

それなら自分でcocot46plusのケースを自作して、この機能で最高の打鍵感を得れば良いのではないか?という天啓が降ってきた。

アクリル積層ガスケットマウントケースを作ろう

アクリル積層ガスケットマウントケースを作成するにあたっては、こちらの記事をものすごく参考にさせていただいた。

アクリルの発注先は、上記記事で紹介されていたエニメニさんにお願いすることに。

https://anymany.net/

データ作成

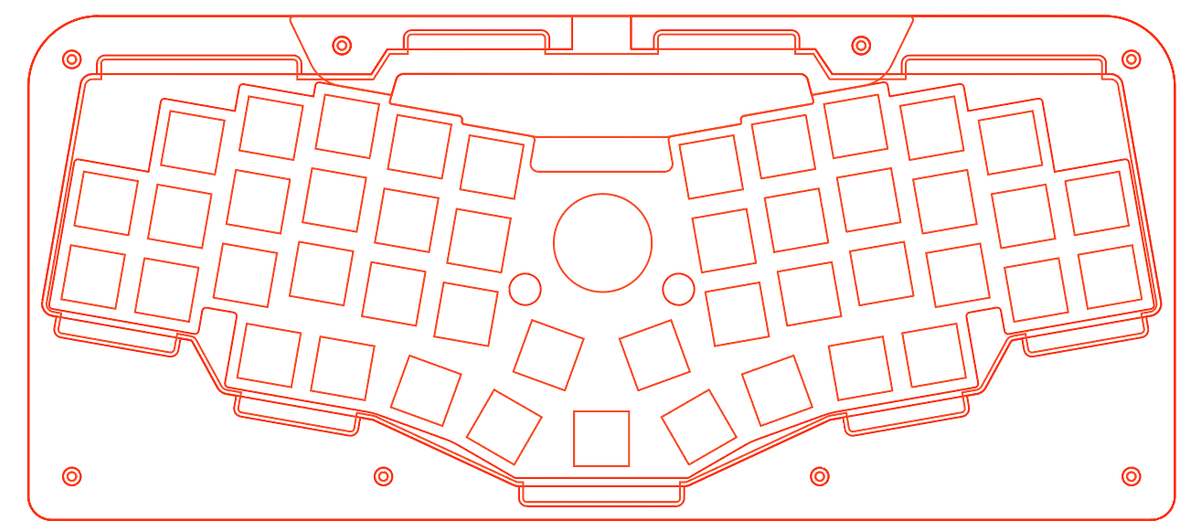

アクリル切断はエニメニさんにデータをお渡ししてお願いすることになるので、やることはもうほぼデータ作成だけ。

データの作成自体はAdobe Illustratorで行う。

わたしにとってこのソフトの使用は本業の領域なので、特に問題はないのだが、ケースの設計は初めての経験なので、

cocot46plus自体のデータは製作者様のaki27さんが公開してくださっているので、これを参考に。

cocot46plusの実物と構造を吟味し、ケースに必要な高さを測りに測り、悩みながら行っていた。

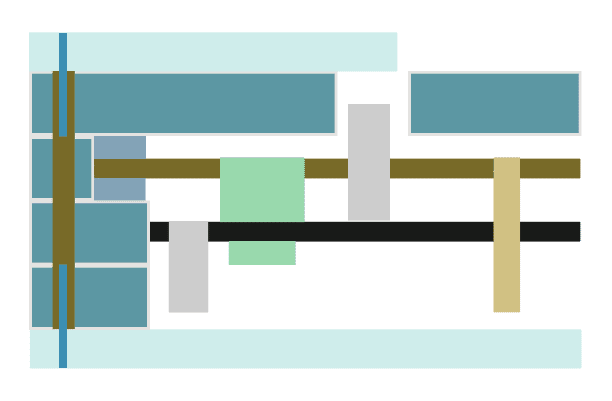

結果、構造としてはこのようにすることに決定。

濃い青色の部分は5ミリアクリル。薄い水色の部分は3ミリアクリル。

cocot46plusは構造が複雑なため、OLEDやリセットスイッチがある出っ張り部分を回避する形で、トッププレートのさらに上にカバープレートを設ける。

1.5ミリであることが必要なプレートは真鍮で作ることも考えたのだが、自分の好みはひたすら指にソフトな打鍵感であることを踏まえ、アクリル二層板にした。

普通のアクリルで1.5ミリはかなり強度に心配があるのだが、アクリル二層板は「通常のアクリル板よりも柔らかく、ゴムのように曲がるのも特徴です」というエニメニさんの説明をもとに決定。これはかなり良い判断だったように思う。

普通のパームレストを使用することを前提に、形状は一般的なキーボードのような長方形にする。

よって、全ての層を重ねたときはこのような形に。

わたしは一番外列、上段のキーを塞ぐのが好きなので、プレートの段階で塞いでしまう。

あとは発注用にエニメニさんの指定するデータ形式に整え、いざ発注。

組み上げる

なんと、発注してデータが受け付けられた当日に制作が完了し、3日後に手元に届くというスピード感。梱包も非常に丁寧。

値段は高かったけどエニメニさんに頼んでよかったなぁとホクホクしながら、組み上げを開始。

右のはチルト足。左のはネジ周りの飾りになるかな?とつくってみたもの

より良い打鍵感を目指して、スイッチプレートの裏には静音用のウレタンフォームを貼る。

ガスケット部分にも同種のフォームを裏表に貼り付けたら、スイッチプレートの準備は完了だ。このガスケット部分を上下のアクリルで押しつぶし挟み込むことになる。

ボトムプレートからスペーサーをつけ、スペーサーにアクリル積層部分を入れていき、組み立てて、完成!

一気に完成まで飛んでしまったのは、あまりにも組み立てるのに夢中になりすぎて、写真を撮るのを忘れたからです。

(ボールケースはラッカースプレーで塗装しました)

普通の(HHKBなどの60%キーボード)サイズ用のパームレストと組み合わせて使うことを前提に作成していたので、サイズ感バッチリです。

打鍵してみた感じ、想像通りに底打ちした時の柔らかさが生まれ、かなり打ちやすくなりました。

底にもアクリルでチルトをつけたので、その微妙な傾斜感もいいですね。

個人的には大満足なモノづくりでした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?