ランダム化比較試験の外的妥当性

臨床研究において、ランダム化比較試験は最も内的妥当性に優れた研究デザインであることは繰り返し述べてきた。内的妥当性、外的妥当性という言葉についての詳細は過去の記事を参照してほしい。これら妥当性を吟味するこそが、(あらゆる)情報の真偽を読み解く上で、最も重要なスキルといえる。

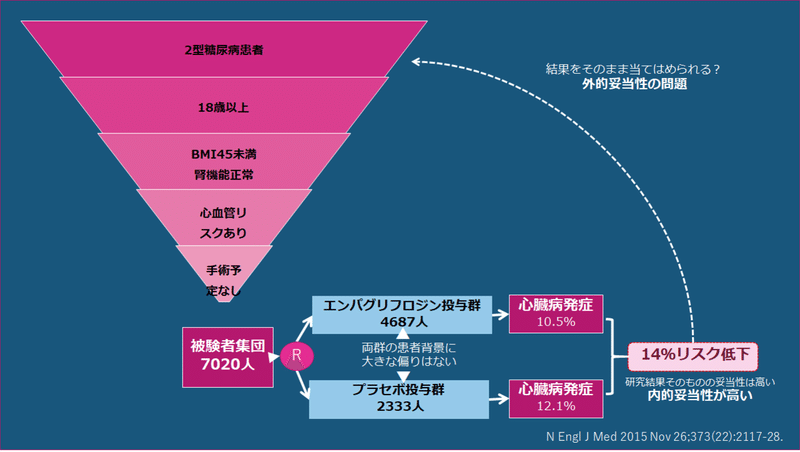

内的妥当性に優れるランダム化比較試験であるが、その研究結果の一般化可能性、つまり外的妥当性については議論の余地がある。ランダム化比較試験の外的妥当性を損なう原因は平均的な患者集団と被験者集団の背景差異に起因するものであるが、この差異が生じる原因は大きく2つある。一つは被験者に対する倫理的、あるいは医学的配慮、そしてもう一つは研究の目的によるものである。

❖平均的な患者集団と被験者集団の背景差異が生じる原因

①被験者に対する倫理的・医学的配慮

②研究の目的によるもの

被験者に対する倫理的・医学的配慮

ランダム化比較試験は観察研究と異なり、被験者に対して人為的に医学的介入を行う。端的には人体実験なのだ。それゆえ研究実施に際しては倫理的配慮が求められる。

検討しようとしている治療に対して医学的禁忌である人、余命の限られた健康リスクの高い人、腎機能が著しく低下しているような人など、研究に参加することで健康上、大きな不利益を受ける恐れのある人を被験者として組み入れることは倫理的に許容されない。そのため、ランダム化比較試験実施に際しては、研究参加に関する厳格な組み入れ基準、及び除外基準が設定される。この基準を満たした人たちだけで研究が行われるが故に、平均的なっ患者集団との間に小さくない背景差異が生じることになる(そういう意味では大規模コホート研究の方が外的妥当性に優れた研究デザインと言える)。

例えば、SGLT2阻害薬のエンパグリフロジンの有効性・安全性を検討したランダム化比較試験では7020人の2型糖尿病患者が対象となっているが、被験者集団は必ずしも平均的な2型糖尿病患者の背景を有しているわけではない。18歳以上であり、BMIが45未満、腎機能は正常で、心血管リスクの高い人、かつ手術の予定がない人を研究に組み入れているからだ。

組み入れ基準が細かく設定されればされるほど、そこには選択バイアスが生じることになり、平均的な患者集団と被験者集団で背景差が著しく増加する。背景差が大きければ大きいほど研究結果の外的妥当性が低下することは言うまでもないだろう。ちなみに、GLP-1作動薬の主要なランダム化比較試験において、平均的な2型糖尿病患者の組み入れ割合は20%にも満たない研究がいくつか存在する。

※本記事に掲載している図のパワーポイントファイルを有料にて公開します。以下よりダウンロードしてご利用ください。なお、単品でも購入可能ですが、マガジンとしてご購入いただくと、全てのパワーポイントファイルがダウンロードできます。

研究の目的によるもの

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?