中国家庭料理にハマるきっかけになった2冊の本

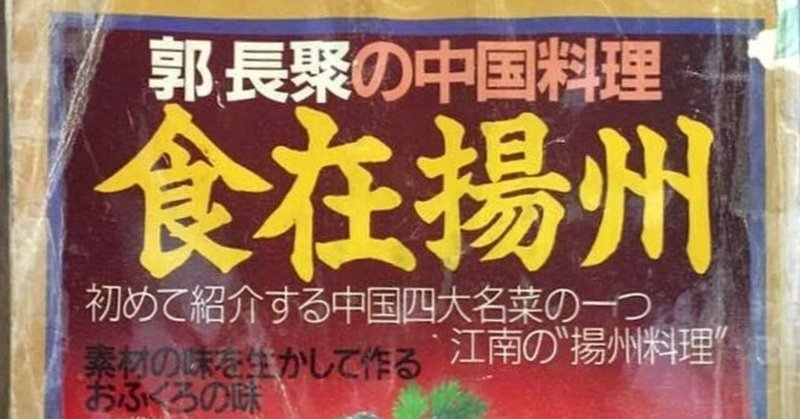

「母から娘に伝える邱家の中国家庭料理」と「食在揚州 郭長聚の中華料理」

わたしは月~金まで毎日、中国家庭料理を作ってタッパーに詰めて職場に持ってゆき、電子レンジで温め直して食べています。

昨年6月からツイッターに何を作ったかを投稿していたので、1年経った先日、統計を取ってみたら249食作っていたw

なんでそんな事をしているかというと、わたしは中華料理と揚げ物が大好きなのですが、一緒に暮らしているパートナーが料理上手にも関わらず油に極端に弱いため、揚げ物と中華料理を一切作らないから。

嫌いなものを作ってもらうのは申しわけないし、第一うまくできるわけがない。中華料理に飢えたわたしは、せっせと自分でお昼ごはんのおかずを作り、欲望を満たしているというわけですw

もっとも一人暮らしをしていた若い頃から、中国料理を結構作って食べていました。

興味を持つようになったきっかけは間違いなく邱永漢の「食は広州に在り」を始めとする食に関するエッセー集です。

1980年代後半、中国料理に関する知識は皆無で、情報もあまり出回ってなかった。見たことも、聞いたこともない、そしてもちろん食べたこともない料理の話に興味と妄想は膨らむばかりでしたw

そんな時、書店で見つけたのが、邱永漢の夫人である邱藩苑蘭さんのレシピ本「母から娘に伝える邱家の中国家庭料理」(暮らしの設計134号 中央公論社)。

「邱永漢さんちの料理の作り方がたくさん出てる、やったー!」と小躍りするような思いでしたw

片手の中華鍋はすでに持っていて、さらに蒸し物をするための蒸籠を買い、中国の調味料をあれこれそろえ、「これならオレにもできそうだ」という料理を作り始めました。

驚いたことに、その頃はせいぜいご飯が炊けて、目玉焼きをつくれる程度の超初心者だったにも関わらず、本に従って作った料理は素晴らしく美味しかった。

蒸し物、煮物といった「あまり調理技術に関係なく、素材が良くて道具が揃ってさえいればまずくなりようがない」という料理ばかりを選んだこともあるかもしれません。でも、やはり本で紹介されている邱藩苑蘭さんの調理法とセンスが非凡なのだと思います。

「排骨湯(スペアリブのオニオンスープ)」

「豆鼓蒸排骨(スペアリブの豆鼓味の蒸し物)」

「芋頭扣肉(京芋と豚バラ肉の蒸しもの)」

「冬菇蒸肉餅(椎茸と豚ひき肉の蒸し物)」

「紅焼肉(豚バラ肉の醤油煮)」

「酔鶏(ゆで鶏の紹興酒かけ)」

「皮蛋拌豆腐(豆腐とピータンのあえもの)」

「油淋鷄(鶏の揚げもの)」

などは繰り返し作り、すっかり「我が家の定番メニュー」になっています。

さらに中国料理にハマるきっかけになった本が「食在揚州 郭長聚の中華料理」(暮らしの設計174号 中央公論社)でした。

これは家常菜(中国家庭料理)の作り方を基礎の基礎からていねいに説明している本で、初心者の私にとってありがたかった。

最初の料理はなんと「菠菜炒蛋」--「ほうれん草と卵の炒め物」です。

なーんだと思うかもしれませんが、中国料理の卵の炒め方、葉もの野菜の炒め方にはそれぞれ重要ポイントがあって、それを外すと美味しくできません。この本ではそこを解説しているのです。

もう一つ、この本で驚いたのは、紹介されているほとんどの料理が、湯(スープ)を使わず水だけで素材の旨味を引き出すやり方で調理されていること。

この本に出会うまで「中国料理はスープを取らなければ美味しく作れない」と思いこんでいたわたしには衝撃でした。

当時の料理本は、プロがそのテクニックやこだわりを誇示するような内容のものが多かっただけに、台所に立つ一般の日本人のことを大切に考えて、誰にでも作れる家常菜を教えてくれる郭長聚さんは本当にかっこよかった。

私はこの本に出てくる料理の9割以上作っています。ここまでやり込んだレシピ本はありませんw

なんにせよ、この2冊の本はビンボーなわたしの生活の質を押し上げてくれました。2冊とも何度も読み返し使い込んでボロボロになりましたが、わたしにとっては大切な宝物。

邱藩苑蘭さんと郭長聚さんに心から感謝しています。

ちなみに今日、お昼に持っていったのは「食在揚州」で覚えた「紅焼獅子頭」。叩いた豚バラ肉でつくったでっかい揚げ肉団子とネギ、椎茸などを醤油と紹興酒で煮込んだものです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?