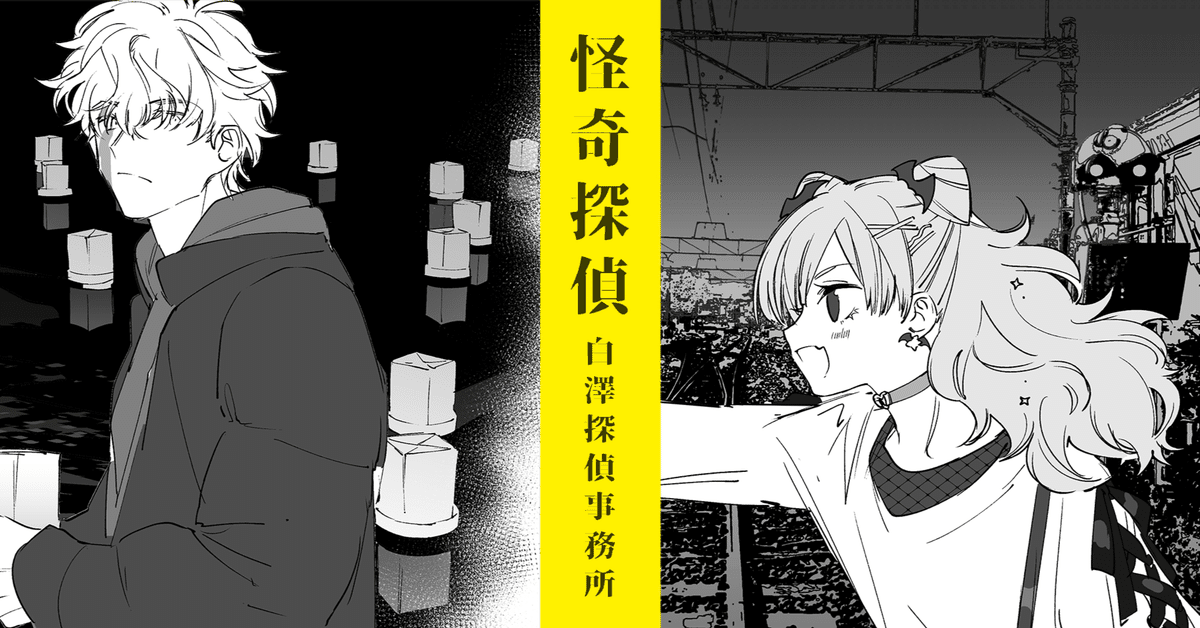

【小説】#31 怪奇探偵 白澤探偵事務所|知らない縁日

あらすじ:白澤が外出している白澤探偵事務所に百乃が訪れる。百乃は白澤に用事があったようだが、生憎外出中であることを伝えると祭りに誘うつもりだったのだと言う。幻永界の祭りに興味はないかと誘われた野田は、百乃と共に幻永界の祭りを訪れ――。

窓を開けた瞬間、ひやりと冷たい風が通り抜けた。

外からかすかに虫の声が聞こえる。蝉の声がいつから秋の虫に入れ替わったのかはっきりと思い出せない。夏は案外あっけなく終わってしまうな、と思う。名残惜しいのだろうかと考えてから、やはりあの暑さを思えば終わってしまうことに安堵してもいた。

時計を見上げると、もう十七時を過ぎたところだ。白澤探偵事務所の営業はまもなく終了である。白澤さんは幻永界に用事があるらしく、事務所には俺ひとりしかいない。外出の予定は明日までかかるらしく、定時になったら事務所を閉めるように言いつけられていた。

忙しい時期が終わったからか、手持ちの仕事はすっかり片付いてしまっている。早めに事務所を閉めてもいいと白澤さんは言っていたが、何もせずにいるのも気が咎めて人がいないうちに事務所の掃除をしていた。

換気にと窓を開けたのだが、思いがけずぼんやりしてしまった。空気の入れ替えは済んだだろうと窓を閉めた瞬間、呼び鈴が鳴った。

来客の予定はない。丸井さんは呼び鈴と同時に入ってくるだろうし、思い当たる人の顔も思い浮かばない。とにかく出迎えようと玄関を開ければ、意外なひとが立っていた。

「助手くん、こんばんは! 白澤いる?」

以前、幻永界から持ってきた青い珊瑚のかんざしについて依頼をしてくれた少女――百乃さんが立っていた。いつもは隣に日菜子さんの姿があるが、今日はそれがない。

百乃さんは幻永界から来たひとである。何か困ったことがあって白澤さんに相談に来たのかもしれない。しかし、今日に限ってオーナーは留守である。まずは用事を確認した方が良さそうだ。

「オーナーは外出で留守なんすよ。何か急ぎのご用事でしたら連絡とりますけど……」

「あ、ううん! 用事っていうか、お祭りに誘おうと思ってきたの。そっか、居ないこともあるか……」

百乃さんは残念そうに俯いている。お祭りと聞くと、ますます隣に日菜子さんがいないことが気になった。

「日菜子さんはご一緒じゃないんですか?」

「人間の子供って、夜出歩くと危ないんでしょ? わたしとは違うからよくないなって思って……」

言われてみて確かにと納得する。この時間にお誘いに来るということは、お祭りというのは夜に行われるのだろう。百乃さんは見た目こそ少女ではあるが、その実子供ではない。自分はいいとして日菜子さんはそうではないと理解しているのが、何となく見た目とそぐわず意外に感じた。失礼なことを考えたなと思って、すぐにその考えを捨てる。

「助手くんは興味ある? お祭り」

「どんなお祭りなんです?」

「萩のお祭りでね、出店がたくさんあるの! 灯篭を流したり、馬を走らせたり……楽しそうじゃない?」

百乃さんの話を聞く限り、このあたりのお祭りではなさそうだ。新宿あたりで出店を出すような場所はないし、灯篭を流せるような川もない。もちろん、馬を走らせるようなコースもない。

「ヒナを誘えないから白澤を連れまわそうと思ってたのになあ」

当てが外れた百乃さんは見るからにがっかりしている。本当に行きたかったんだろうと思うと、その落胆は大きいだろうということは俺にもわかった。

お祭りや縁日に行ったことはあまりない。設営準備のバイトをしたことはあるが、実際に訪れはしなかった。人が多い場所は今も昔も得意ではないし、浮ついた人間は普段しないようなことをしたがる。例えば因縁をつけて喧嘩を売るとか。

素直に言えば、お祭りに興味がないわけではない。しかし、俺が行ってもいいものかという気持ちもあった。残念でしたねと慰めるのも違う気がして、ここは興味があることを伝えた方がいいように思えた。

「お祭り、興味はありますね。でも、俺が行けるようなお祭りなんですか?」

百乃さんの表情が、わかりやすくぱっと華やいだ。

「だいじょうぶ! こっちの人も来ていいよってお祭り!」

やはり幻永界のお祭りであるらしい。百乃さんはわくわくとした表情を隠さず、そのまま言葉を続ける。

「こっちにいるひとも行きやすいように入口も用意されてるから、すぐに行けるの! 通貨も同じだから不便はないし……あ、もしかしてちょっと怖い? わたしは向こうじゃ結構強い方だから助手くんを守ってあげるよ!」

百乃さんがえへんと胸を張る。なんだかヒーローごっこのようだが、そういって貰えると素直に心強い。白澤さんにも同じことを言われたことが何度かあるが、そのたび俺が守られる側でいいのだろうかと少しだけ思う。

「助手くんはちょっと特別だからね、白澤もガード堅くしてるところあるし任せて!」

俺にはできることとできないことがある、というだけの話ではある。幻永界に明るいわけでもなく、危険だということもきっとわからない。それなら詳しい人にそばにいてもらうのがいいだろうと、俺はもうわかっている。

「えーと……じゃあ、よろしくお願いします」

「やったー! 助手くんの支度出来たら行こ!」

事務所の定時が過ぎる。営業は終了だ。事務所宛ての電話を留守電に切り替え、ついでに白澤さんにもメッセージを送っておく。別に行先を言わなくても問題ないだろうが、幻永界に行くのなら伝えておいた方がいい気がした。

――百乃さんとはぎのおまつりに行ってきます。

送ったメッセージにはすぐ既読の印が付き、楽しんでおいでとメッセージが返ってくる。止められなかったことにどこかほっとしながら、百乃さんを待たせないように支度を急いだ。

事務所の戸締りを終え、百乃さんに連れられて新宿を歩く。

日が沈んでから外に出ると、風が心地よい。肌寒いとまでは感じないが、涼しさがちょうどいい。この季節がずっと続けばいいのにと思うのだが、過ごしやすい季節というのは儚く終わるものと決まっている。

「どうやってお祭りの会場まで行くんです?」

「今回のは結構簡単! 新宿に踏み切りがあるの知ってる?」

言われて初めて、新宿駅は高架式か地下鉄であることに気付く。新宿区に広げればあるのかもしれないが、新宿駅の周囲では見たことがないような気がする。俺が考え込んで沈黙したのを見て、百乃さんは小さく笑う。

「助手くんも知らないんだね! わたしも教えてもらうまで知らなかったの」

人通りの多い大通りを抜け、新宿駅を通り過ぎる。バスタ新宿を横目に坂を下っていくうち、駅が遠ざかっていくので本当に踏切があるのか不思議になってきた。かつて踏切があった場所とか、そういうことだろうか。

「こっち、曲がると踏切があるよ」

百乃さんに着いていく。道路は続いていて、道の幅が徐々に広くなっていく。ふと視界が開けて、幅の広い踏切が現れたのだから驚いてしまった。

「小田急線の踏切なんだって。あっち、ほら。代々木駅」

指さす方を見れば確かに駅舎がある。一駅分歩いたと考えると何だかあっけないような気もする。しかし、こんなところに踏切があるだなんて今まで知らなかった。知る機会もなかったのだから仕方がないのだが、まだ知らないことがあるのだなと新鮮な気持ちになる。

「ここの踏切を渡れば行けるんですか?」

踏切は閉まっている。時間はちょうど、帰宅ラッシュに差し掛かったところだ。おそらく踏切はしばらく開かないだろう。

「お祭りの入り口はね、こっちから開けてくださいって言うの」

百乃さんはいつの間にか花を手にしている。紫色の小さな花は、かすかに光を帯びているように見えた。

光は徐々に強くなり、眩しくて周りが見えなくなる。周囲に居る人たちは俺たちをちらりとも見ないあたり、招く人を選ぶ入口なのかもしれない。眩しさに耐えられなくなって目を瞑った瞬間、何となくその場の空気の匂いが変わったような気がした。

瞬きをする。気づけば、新宿とは似ても似つかないあぜ道に立っていた。

明かりはなく、周囲は暗くてよく見えない。けれど、都会でないことははっきりとわかった。風が吹くとさわさわと草の揺れる音がする。暗闇に目が慣れてきて、ススキが揺れているんだと気付いた。

「助手くんは夜目が効かないんだよね。明かり、これ持って!」

よく見えないまま、棒を手渡された。一体何を持たされたのかと不思議に思っている間に、周囲がぼんやりと明るく照らされる。そこでようやく手さげ提灯を渡されたのだと気付いて、飾り以外で提灯を使う機会が来るとは思わなくて驚いた。

道の先がぼんやりと明るい。虫の声に交じって、遠くから祭囃子が聞こえてくる。きっとあれが祭りの会場なのだろう。

「これで大丈夫?」

「はい、大丈夫です。お祭り、あっちですよね?」

「うん、行こう!」

うきうきと足早に先を歩く百乃さんに続いて歩く。手さげ提灯の明かりで周りがよく見えるようになって、空に月や星がないことに気付いた。雲で隠れているというわけではなく、単純に何もないのだ。ここは俺の知っている場所ではないということに気付くと、何だか不思議な気持ちになる。

手提げ提灯で周りを照らしてみる。ススキは俺の知っているススキと変わらないように見える。明かりが届かない範囲ではよく見えないが、色づき始めたモミジやカエデの木々もあるようだった。木々の根本には燃えるような赤や白の彼岸花が咲いていて、どこかから金木犀の香りが漂ってくる。漠然と、秋の花々が揃えられているのだなとわかった。

石灯籠の明かりが近づいてくる。等間隔に置かれた石灯籠の間を通ると、明るく開けた空間に出た。

そこにはずらりと出店が並んでいた。たこ焼きやら焼きそばではなく、文字すらない。ただ出店の表に出ている商品は事務所で見かけたような気がするものばかりだ。例えば皿や壺、大きな石や宝石なんかもある。

「助手くん、とりあえず灯篭流しにいかない? お祭りの終盤になると混んできちゃうの」

「幻永界でも混むとかあるんですね……」

「考えることはそんなに変わんないのよね、みんなとっておきは最後にしたいから」

なるほど、灯篭流しはこのお祭りに来る人にとっては祭りの締めくくりにふさわしい重要なイベントなのだろう。考えることはそう変わらないのだなと思うと少し面白いが、混むと言われると途端に早めに済ませたい気持ちにもなってきた。

「こっちこっち、出店見ながらいこ。このあたりは土産物ばっかりなんだけど、あっちに食べ物のお店もあるから!」

「俺、食べてもいいやつです?」

「大丈夫! たこ焼きもりんご飴もあるよ!」

本当に俺の知ってるタコやリンゴなんだろうかとは思ったが、百乃さんが言うのなら本当なのだろう。祭りの出店に詳しいあたり、どうやら百乃さんは初めて来たわけではないらしい。

「百乃さんは、お祭り来たことあるんですか?」

「前に来たのは結構前なの。今年はなんとなく顔を出したくなって……離れてみると懐かしくなった、みたいな感じかなあ」

帰省とは違うが、地元が懐かしくなったみたいな感じだろうか。離れてみると地元が懐かしくなるというのは、俺にはわからない感覚だ。帰りたいともあまり思わない。

土産物の出店を過ぎると、道行く人の数が増えてきた。俺たち以外にも人はいるが、不思議と人混みが嫌ではない。顔が霞がかって見えるひとがいたり、見た目は俺とそう変わらないようなひとたちが祭りを楽しんでいる。

灯篭流しと言うと、俺にはあまり馴染みがないものだ。お盆にやるとか、花火大会と一緒にやるとか聞いたことはあるが、目的としては死者の弔いではある。幻永界でも同じように死者への弔いとして行うものなのだろうか。

馬のいななきが聞こえる。姿は見えないが、どこかにはいるらしい。百乃さんがくすりと笑った。

「お盆っていうんだっけ? 助手くんたちのとこ、馬をきゅうりで作るでしょ? あれ、かわいくて好き」

「ああ、精霊馬ですか? 俺は作ったことないですけど、ありますね」

「わたしたちも作るの。牛で送らずに灯篭で帰るんだけどね」

なるほど、幻永界にもお盆に似た風習があるらしい。幻永界での死者の扱いはわからないが、迎えは急いで見送りはゆっくりという感覚は俺たちとそう変わらないのかもしれない。

水の音が徐々に近づいてくる。川が近いんだなと今更気が付けば、灯篭を配る出店が見えてきた。その出店を訪ねる人たちは一様に灯篭を手に川の方へ向かっていく。

「灯篭、助手くんも流したらいいよ。誰にってわけでなくてもきれいだから」

「そうですね、そうします」

百乃さんは手慣れた様子で灯篭をもらう。灯篭を渡してくれる人の顔はかすんでいてよく見えなかったが、俺にも同じように灯篭をくれた。木と紙で作られた軽い小舟には、なぜか蝋燭もないのに微かに光っている。

受け取った灯篭を流そうと早速川に向かえば、手近な橋や川べりには思いのほか人が集まっていた。人の間を詰めれば十分場所はありそうだが、あまりに近すぎて気が引ける。混む、という言葉の意味を正しく理解できた。

「助手くん、こっちからしよう」

百乃さんがあまり人がいない方を指差している。石灯籠の明かりから遠く、少し薄暗いところだ。橋があるとは一見わからず、知っている人だけが選ぶ場所なのかもしれない。

片手に手提げ提灯を持ち、灯篭を持っていると両手が塞がって歩きづらい。百乃さんはものともせず歩いていくのだから、やはりこの場所をもともと知っているのだろう。ススキをかき分けて踏み入れば、先客の姿があった。視界が薄っすらとぼやけていて、姿がはっきりと見えない。

「あ、ごめんなさい。お邪魔していい?」

「……こちら、どうぞ」

「ありがとう」

聞いたことがあるような、今までに耳にすることのなかったような声に聞こえた。とりあえずお邪魔していいものらしく、小さく会釈をして百乃さんの隣に並ぶ。手提げ提灯を足元に置き、さてどうしようかと灯篭を持ち上げた。

「なんか、お作法みたいなものってあるんですか?」

「わたしはお祖父ちゃんを送るから、お祖父ちゃんに言いたいことをいっぱい考えてから流すけど……助手くんはそういうのないよね?」

ふと、先客の視線がこちらに向いた気がした。百乃さんも気づいたらしく、顔を上げている。

「こういうものは、誰にも話せないような小さなことを伝えてやればいいんですよ。例えば野田さんが感じた一つ一つのことを。目が覚めていい天気だったのがよかったとか、本当にささやかすぎることでいいんです。そういうもので慰められるひともいますから」

「はあ、なるほど……どうも、ご親切にありがとうございます」

いえ、と先客が微笑んだような気配があった。どうもと再び頭を下げれば、先客の手元が見えた。細い指先を白い手袋で覆っている。白い手袋と言うとあまりいい記憶がなくて、じっと見ているのもおかしいしすぐに視線をそらした。

灯篭を手に持つ。ささやかなことで慰められる人もいるということだが、一体何を祈るべきだろう。百乃さんは灯篭を手にじっと黙り込んでいて、きっと幻永界を出てからの楽しいことをたくさん報告しているに違いないなかった。

では俺は何を伝えたいのだろう。考えてはみるが、白澤探偵事務所に来てからのことだろうなとすぐに思いついた。仕事が楽しくなった。人の目もそんなに怖く感じない。白澤さんに認められることが嬉しいから、もっとできることを増やしたいと思う。

手に持っていた灯篭の明かりが強くなった。もう十分ということだろうか。横を見れば、百乃さんの灯篭も同じように光が強くなっている。そのまま川の流れへ委ねれば、流れに沿って手を離れて行った。

自分の手を離れた灯篭の光を目で追う。光は川を流れていくが、ある一か所で光が止まってしまった。その場で止まって回収されるというわけではないだろう。何が起きているのかわからないが、光が集まって詰まるというのは渋滞を思い出す。

「あれ、詰まってるんですかね」

「混むと詰まることがあるの。交通整理が来るから大丈夫」

ぎしぎしと小舟を漕ぐ音がする。ボートではなく、朱く塗られた舟であることがわかった。小舟の上には人影が一つある。暗さと距離ではっきりと見えないはずなのに、揺れる金色のピアスを見つけて思わずぎょっとした。白澤さんだと気付いてえっと声を上げそうになり、思わず百乃さんへ向き直る。

「あ、白澤は仕切りだったのね」

「仕切り、ですか?」

「灯篭はたくさん来るから、それが正しい場所にいくように誘導してあげる人のこと! 持ち回りでやってるらしいんだけど、今年は白澤の当番だったみたいね」

暗闇に目が慣れてきて、小舟の上にいる白澤さんが見えるようになってきた。普段のスーツではなくかっちりとした着物で、見慣れた色付きの眼鏡もない。目が慣れた以上によく見えるように感じるのは、よく知った人だからだろうか。

白澤さんは小舟の櫂を使って灯篭の光をくるりと調整する。それで不思議と順序良く流れはじめて、あっという間に光は川の向こうへ遠ざかって行った。

光が流れて行ったのを確認して、小舟は再びぎいぎいと音を立てて去っていく。よく見ると、漕ぎ手が別にいるようだった。着物の色が闇に溶け、すぐに見えなくなった。なるほど白澤さんの用事というのはこのお祭りだったのだなと、今更になって納得する。

「大丈夫そうね! じゃ、いくわよ助手くん! 出店の食べ物制覇するの!」

「そんなに食べられますかね」

灯篭流しを終えた百乃さんはすっきりした顔をしている。やるべきことが終わったというか、後はもう楽しむだけといった様子だ。

手提げ提灯を持ち上げると、気付けば先客の姿はいなくなっている。いつの間に立ち去っていたのか、全く気が付かなかった。

「そういえば、さっきの人助手くんの名前知ってたね? 知り合いだった?」

「え、そうでした? 俺には顔が見えなかったんすよ」

名前を呼ばれていたことに全く気が付かなかった。百乃さんは俺のことを助手と呼ぶ以上、この場で一度も名前を呼ばれていないのに俺の名前を知りようはない。以前から俺を知っていた人であれば別だろうが、しかし既に姿がない以上確かめることはできない。

どこかで聞いたことがあるような声と白い手袋で合致するのはリュリュと名乗った男しかいない。けれど、もしそうだったとしてなぜ今回は見逃されたのか謎だ。何より、もしあの男であったとしたら一体誰に宛てて灯篭を流していたのだろう。

「助手くん、あっちに綿あめがあるっ! いちごあめもりんごあめも食べたい、どうしよう!?」

「荷物持ちしますよ、順番に行きましょう」

ついさっきまで居た先客の正体が気になったが、確かめようがない以上は今考えても仕方がない。百乃さんに連れられるまま祭りを回っているうちは考えるのをやめようと、思考を頭の片隅に追いやった。

祭囃子が聞こえる。両手には百乃さんの買ったあれこれが詰みあがっていく。あれは食べたか、これはどうだと世話を焼かれるのは何だかくすぐったく、初めてまともに回った縁日には楽しい記憶ばかりが残った。