書記が法学やるだけ#38 親族

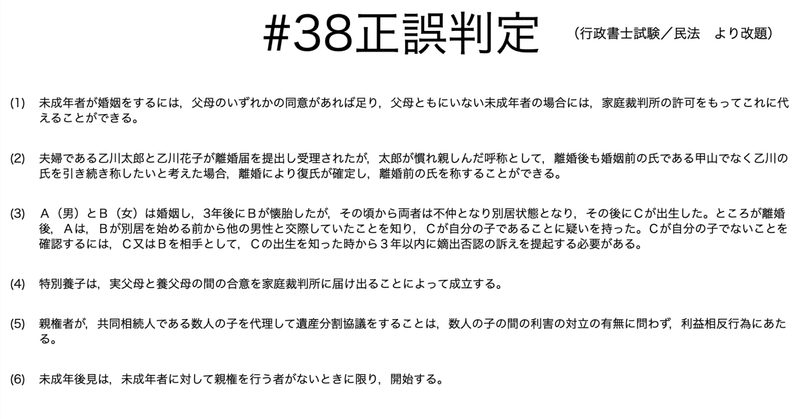

問題

解説

(1)誤り:婚姻は,当事者間に婚姻をする意思がないときや当事者が婚姻の届出をしないときには,無効となる(742条)。また,婚姻の取消原因として,18歳未満・重婚・近親者間・直系婚姻族間・養親子間・詐欺や強迫によるものなどが挙げられる(731条など)。平成30年の民法改正により,成人年齢と女性の婚姻年齢が共に18歳となったことから,未成年者の婚姻が認められなくなった。

(2)正しい:夫婦は,その協議で,離婚をすることができ,離婚意思の合致と届出により成立する(763条)。また,不貞行為・悪意の遺棄・三年以上の生死不明・回復の見込みがない強度の精神病・婚姻を継続し難い重大な事由があるとき,夫婦の一方は離婚の訴えを提起することができる。ただし,裁判所は,一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは,離婚の請求を棄却することができる(770条)。婚姻によって氏を改めた夫又は妻は,離婚によって婚姻前の氏に復する(767条)。

(3)正しい:妻が婚姻中に懐胎した子,女が婚姻前に懐胎した子であって婚姻が成立した後に生まれた子,婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は,当該婚姻における夫の子(嫡出子)と推定する(772条)。これに対し,子の父が定められる場合において,父又は子は,子が嫡出であることを否認することができる(774条)。本問題では,父は子又は親権を行う母に否認権を行使し,これは父が子の出生を知った時から三年以内に提起しなければならない(777条)。

(4)誤り:家庭裁判所は,要件があるときは,養親となる者の請求により,実方の血族との親族関係が終了する縁組(特別養子縁組)を成立させることができる(817条)。

(5)正しい:成年に達しない子は父母の親権に服し,子が養子であるときは養親の親権に服する(親権,818条)。親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為(利益相反行為)については,親権を行う者は,その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない(826条)。判例(最判昭49.7.22)によると,利益相反行為とは,行為の客観的性質上数人の子ら相互間に利害の対立を生ずるおそれのあるものを指称し,その行為の結果現実にその子らの間に利害の対立を生ずるか否かは問わない。

(6)誤り:後見は,未成年者に対して親権を行う者がないとき又は親権を行う者が管理権を有しないとき,後見開始の審判があったときに開始する(838条)。

本記事のもくじはこちら:

学習に必要な本を買います。一覧→ https://www.amazon.co.jp/hz/wishlist/ls/1XI8RCAQIKR94?ref_=wl_share