「鳥の詩」楽曲分析(書記が音楽やるだけ#34)

時として「国歌」として形容されることがある楽曲が気になったので。

参考にした分析の先例:

楽曲情報

歌唱:Lia

作詞者:麻枝准

作曲者:折戸伸治

編曲:高瀬一矢

「鳥の詩」は,2000年にKeyから発売されたゲーム『AIR』の主題歌である。Lost Withnessの「Red Sun Rising」をモチーフとした曲であり,『AIR』の家庭用ゲーム機移植版やテレビアニメ版でも主題歌として使われている。

全体構成

※調については後述

イントロ→サビ→

(1番)Aメロ→Bメロ→サビ→間奏

(2番)Aメロ→Bメロ→サビ→間奏

→サビ→アウトロ

なんといっても場面ごとの転調が特徴的だ。まずは全体像を五度圏から見てみる。

隣り合わせなら共通のダイアトニックコードを挟んで自然に転調できるのだが,本曲は1つあるいは2つ飛んでの転調(同主短調あるいは同主長調)。こうなると明らかに調の違いが感じられる。

サビ

メロディ,上昇と下降の流れが滑らか。

コードは4小節単位で繰り返し。「671」が基本である。更にメロディを照らし合わせると,7thがどこか沈んだ感じを与えている。

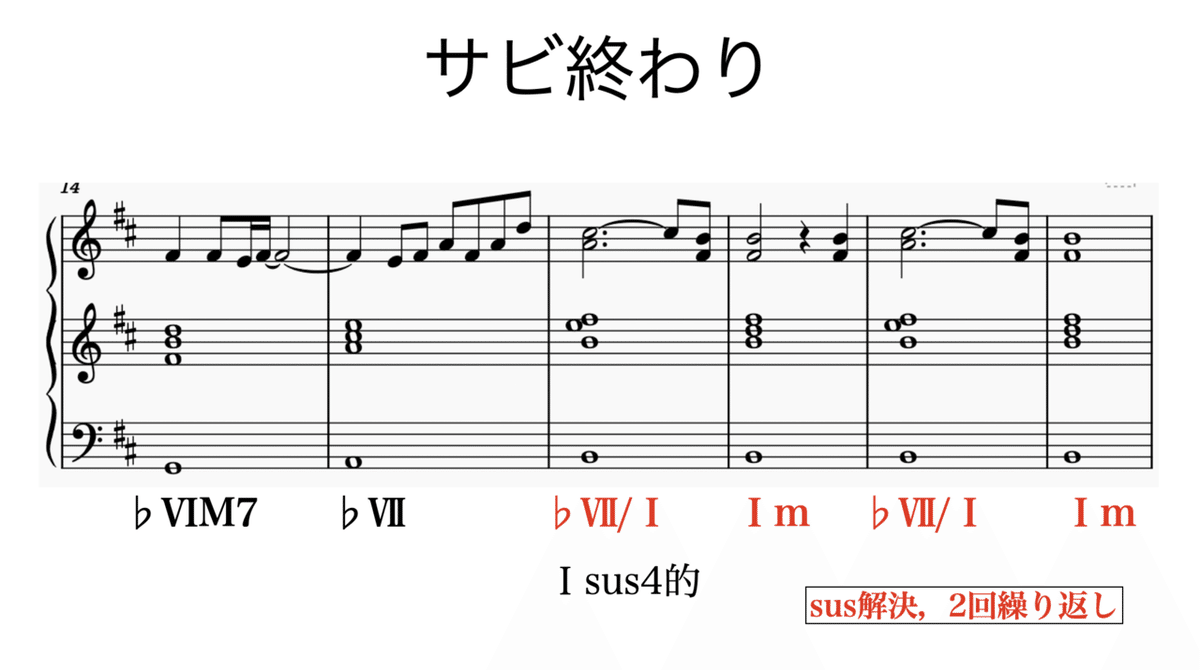

サビの終わりは,sus4的な解決を2度繰り返す。ここの「♭Ⅶ/Ⅰ」がいい味を出している。また,sus4とくれば解決先にメジャーを期待するかもしれないが,ここではマイナーとなっている,あくまでサビの中では軸をずらさないといったところか。

しかし,崩されたかと思った期待が転調に生きてくる。仮にサビ末尾でBとすると,AメロのE(G# minor)にすんなり繋がる,というのもダイアトニックコードを共有しているため。sus4で期待させたBは実際には現れないが,転調の橋渡しとしては機能するのである。

Aメロ

上下の動きは少なく,付点のリズムが多い。

ここでも「671」の繰り返し。ただ,冒頭メロディの音は第3音であり,サビに比べて浮いた感じがする。

AメロからBメロの転調,聞こえとしては長2度上昇といった感じ。コード全体は上昇しながらも,メロディは半音下降を取るのも面白い。

Bメロ

Bメロのメロディはサビに近い形で,より穏やかな変化。12小節+4小節で転調しているのもポイント。

サビに近い,というのはメロディの音が7thであることからも言える。一方で,コードは「6545」と変化し,1は出てこない(6は1の代理なので全く無い訳ではない),こうなると解決感が不足するようになる。

さてBメロ内での転調。今まで五度圏でいうと左回転を2回していたのに対し,ここで急に反転する。ここはA♭→Aという半音上昇が生じており,より緊張を高める。

サビ前は「671」の変形,Ⅴによりドミナントを一層強める。

そして上がるのかと思いきや下がるのである。やがてサビ冒頭の落ち着いた感じへと着陸する。

本曲ではセカンダリードミナントをはじめとした,いわゆる部分転調はほとんど見られない。代わりに場面ごとに色彩を割り当てるように,はっきりとした転調を与えている。

本記事のもくじはこちら:

この記事が参加している募集

学習に必要な本を買います。一覧→ https://www.amazon.co.jp/hz/wishlist/ls/1XI8RCAQIKR94?ref_=wl_share