学術会議=瞋

この件は尾を引いていますね。私は言いたい放題なので、書きますが、これは学歴コンプレックスというかアカデミックコンプレックス(そんな言葉あるんでしょうか?)の結果だと思います。

日本の総理大臣はかつては官僚からとかがいましたが、このところの主流は政務ではなく党務上がりの人が多いようです。昔から政務は官僚出身の政党人、党務は従来からの党人という党内の分業体制で、これがそのまま今の与党に残っています。もちろん政務は官僚出身者というわけではなく、しっかり専門性を持って勉強するわけですが、「昔取った杵柄」というわけではないでしょうが、官僚として専門家として積み上げてきた人が有利ですし、実際のところその部分が弱い政治家は官僚頼りということにもなりかねません。でも母屋を取られると困るので、党務派の政治家は人事面でがっちりと完了を抑えるという構図があるわけです。

小泉純一郎以降でみると小泉、安倍、福田、麻生、菅、岸田と全員官僚経験者ではないし、さらに全員が二世(世襲)議員ということになります。

つまり大体が親父のかばん持ち(秘書)を経験して党務から入る。政務は優秀な官僚を使えばいい、という感覚なのではないかと思います。

この6人ですが、安倍、福田、麻生、岸田は親父や祖父が高級官僚だったんですよね。岸信介・福田赳夫・吉田茂・岸田文武は、自分自身が出来たので政務のコントロールも上手だったが、世襲はそれが見劣りするので、人事管理一本槍で、党務に邁進しているということではなかろうかな。

そういった役割分担があればよいのでしょうが、結局のところ政策を実行するとなると、運営は官僚が出来ても、スピーカー、旗振りは外部の識者を使わなければなりません。まあ有識者と言われる提灯担ぎです。

これがまたいうことを聞くお歴々であれば問題ないのでしょうが、言うことを聞かない学者がやはりおります。勲章は不要、役職も自力で獲得するという人ですね。おもねるのが嫌いということなのかもしれませんが。

そうすると勲章や、役職をぶら下げても言うことを聞かないし、そういう人に限って政権の面を張るような言動もある。行ってみればそれだけ自分より頭もいいし、もしかしたら出身校で見劣りがすると思われているんじゃないかという屈折した思いがあるんだと思います。

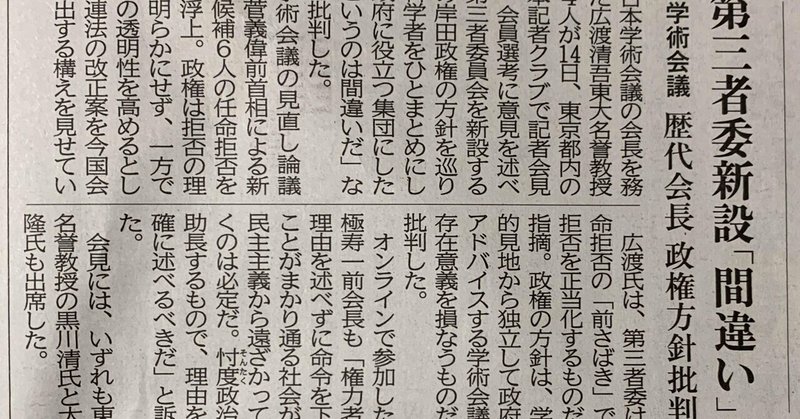

そこで、とうとう菅氏のアカデミックコンプレックスが爆発して、この度の事態になったということだと思いますよ。岸田氏も同じくコンプレックスがあるから、引き続きということではないでしょうか。

学歴や偏差値で人間が決まるとは思いませんが、コンプレックスがある人はこのことに忸怩たる思いがあるんだと思います。

仏教には「貪瞋痴」という心の三毒があると言われています。その中で「瞋」は不快なものに対して激しく怒ったり、妬んだり、恨んだりすること、ですからまさにこの日本学術会議に対する姿勢をあらわしているとおもいますが、いかがでしょうか。

聞く耳を持つとは、視点や視野の異なる意見も聞くことで、「有識者」と便利に使う御用学者や中身の定かでないタレントもどき方々が、役人の筋書きに「異議なし」。こういった「耳障りのいい」言葉を排除することは過ちです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?