ボクシングは暴力と勇気と自己管理がすべて

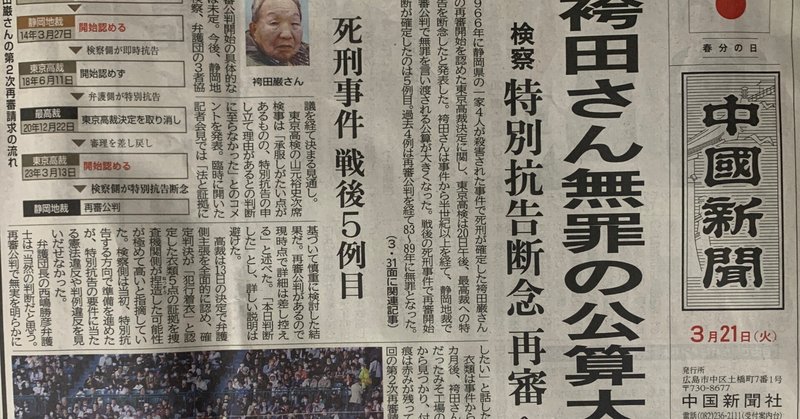

検察の、最高裁への特別抗告や有罪立証は何のため?正義と真実のため?あるいは検察のメンツ?もしや不正隠し…と、穿って考えてしまっています。

いつの間にか、殺人事件の被害者のための検察というポジションから検察という組織、機能にとってどうか、という立場に移っていたのではないでしょうか。

ですから抗告断念や見送りは、ようやく最初の地点に立ち戻っただけに過ぎないと思います。

さて先日読んだ「フェルディナント・フォン・シーラッハ」氏の「珈琲と煙草」ですが、これはシーラッハの散文集というもので、訳者あとがきには「観察記録」とあり、こうありました。

「観察記録というだけあって、いわゆるエッセイと呼べるものが多く、三人称と一人称が使い分けられている。そしてそこに小説と思われるテクストが加わっている。」

ですから事実もあれば、少し飾りをつけたものもあり、フィクションもあるということですが、その中に老女がかつての恋人を思い出すものがありました。その恋人はボクサー。こうあります。

「ボクシングは暴力と勇気と自己管理がすべて」老婦人がいった。「そして勝利することが使命。だから対戦相手をたたきのめさなければならない。けれども多くの人が思っているのと違って、ボクシングは原始的ではない。その逆なのよ。街頭で喧嘩をするのは原始的。ナイフや棒を振りまわし、足で蹴り、喉を絞める。でもボクシングは文明なしには考えられない。沢山のルールがあるのよ。(中略)

肝心なのは暴力そのものではなくて、暴力をどう見せるかなの」

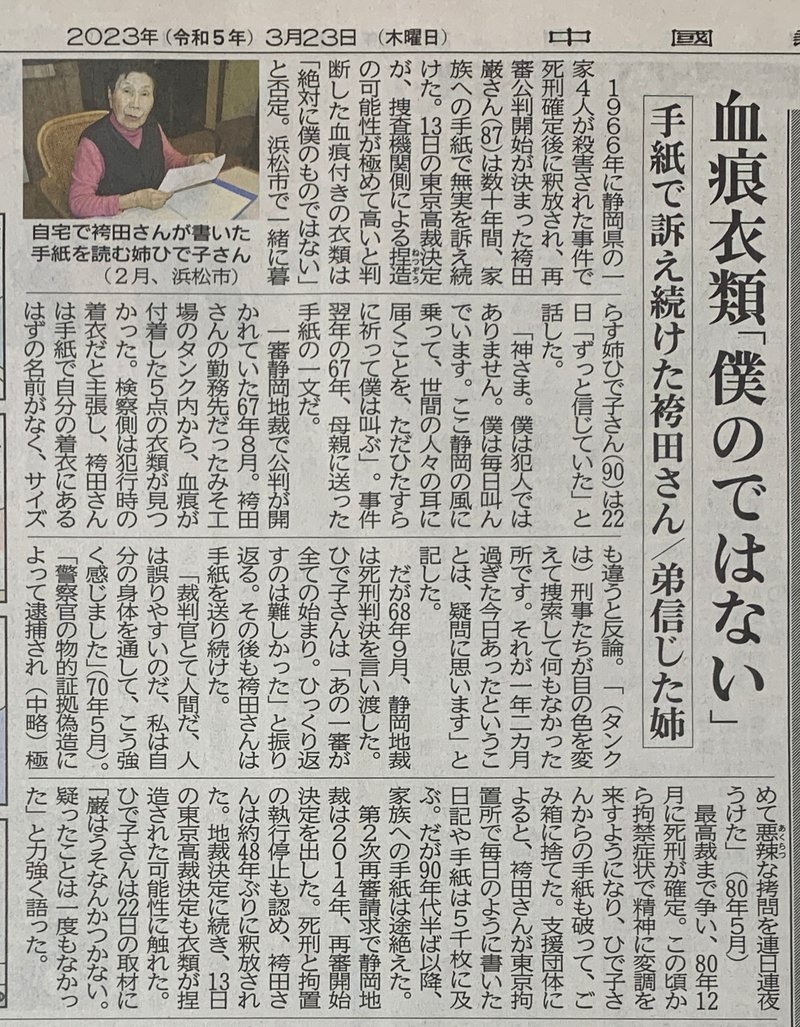

袴田氏はノンフィクションでなく、フィクションの世界で死刑宣告となりましたが、弁護団はフィクションのほつれを丹念にほぐして、ノンフィクション、真実の物語に戻したということではないでしょうか。

やはりボブ・ディランのハリケーンが重なります。

私は人というものは、悪人と善人という二つに簡単に分けることは出来ないと思っています。悪人が100%真っ黒な心、善人が100%真っ白な心とすると、全ての人間はこの間のグレイゾーンに位置すると思います。

そのグレイの色合いが、限りなく黒いか、限りなく白いか、半々か、結局その間のどこかにいるのです。

多分子ども、幼児は限りなく白いところにいるのでしょうね。

そうすると人生の中で、同じ人でもそのグレイゾーンを移動することもあるでしょう。

この人は真っ黒だから犯罪をしたに違いない、なんてことはありえません。犯罪を起こした事実や微動だにしない証拠があって、ではこの人はなぜ犯罪を犯したのか…と犯意を問うわけでしょう。

どうやら袴田氏に対してはあまりにも長い年数にわたり、それとは違うアプローチをされたように思います。

私たちが教訓にしなければならないのは二つ。

1つは間違いを認める勇気を持つこと

もう1つは、誰でも間違いは起こす可能性はある。だからこそ死刑は絶対に許されない

ということだと思います。「珈琲と煙草」の最後にも「死刑」について書かれたとても良い「観察記録」がありました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?