ELSI「倫理的、法的、社会的課題」

先日ETV特集の「弔いの時間(とき)」というのを見て大変感銘を受けたことをアップしました。NHKのサイトから引用すると

「娘の死をきっかけに、東京葛飾区で遺体安置と葬儀を行う施設の経営を始めた三村麻子の日々を追う。いま日本の葬儀は家族と近親者だけで行う「家族葬」が主流となり、葬儀なしで火葬場へという「直葬」も増えている。簡素化と時短という近年の傾向はコロナ禍でさらに進んだ。そんな中、三村は遺族の話を聞いて故人と遺族が対面しそれぞれの思いに寄り添う葬儀の形を見つけていく。三村の眼差しを通して「弔う」とは何かを見つめる。」

というもの。その中にはたくさんの衝撃的、印象的な場面がありましたが、三村さんが新型コロナで亡くなった若い女性の遺体安置についての話がありました。

三村さんや施設の皆さんも凍り付くほど衝撃だったと言われていましたが、それは遺体袋に入って送られてきた女性の遺体、まだ口には呼吸器が付けたままで、アルコール消毒の為か袋の中は水浸しで、女性の髪はプールから上がった時のようにビショビショだった。あまりの姿に覚悟を決めて、都の担当に電話をして「遺体袋が損傷しているので、ご遺体を入れ替えます」と虚偽(これは言葉で直接は言われませんでしたが)の確認を入れ、ガイドラインに沿った防護服とを着用して、ご遺体をきれいに、髪も三つ編みに結ってあげたとのことでした。あまりに不条理な話で、混乱の最中にやられたまことに人間的な行いに頭が下がりました。

確かにあの頃は大混乱で何が何やらわからなかったし、為政者やリーダーが適切な対応が取れなかった(アベノマスクもそう)記憶しかありません。

なぜそうだったのか、何が欠けていたのだろう、そう思って昨年暮れから何度か読み返しているのが児玉聡先生の「COVID-19の倫理学」です。

これはコロナ初年度にあった京都大学の公開のオンライン講義「立ち止まって考える」で大変印象に残った児玉先生の講義録になります。3年前はこうだったな~と思いながら読み返し、また愕然としたりします。

ここに書かれているのはまだ新型コロナがどうなるのかさっぱりわからない時期に「大型クルーズ船の隔離は適切だったのか」「人工呼吸器の優先権は何を基準にするのか」「外出規制の是非」など、その時期に起きていた、事前に全く想定していなかった事態をケーススタディとして倫理的な検討を行ったものです。

今思い起こすと、当時世の中にあった議論は医療的な技術論、財政的判断ばかりで、「これをやるべき根拠はどこにあるのか」といった「従来の方法、法に根拠を見出すことができない事態」に対して倫理的にどう考えるかというものはありませんでした。「そんなの後々」という雰囲気だったと思いますし、当時の政府は理系至上主義(今でも)で、文系不要論が大手を振っていた時期だけに、技術論に終始していたように振り返って思います。ゆえにリベラルアーツの存在意義を強く感じたオンライン講座がこれでした。

いま読み返してみると、ここで提示された色々な問題はそのまま手つかずのまま放置されているものがあまりに多いことに気づきます。それは結局ワクチンさえ打てばという技術論、ワクチン一点集中の突撃あるのみで、倫理を考慮する必要はなく、様々な試行錯誤があったのに、その検証ができていないと思います。

この本にもあるように「人工呼吸器の優先」の問題は大変大きなものでした。毎日のニュースで「ECMOが足りない」と報道され、その結果亡くなられた患者は少なくなかったように記憶しています。

でも「ECMO」をつけられず亡くなった人のご家族はどう思っているのでしょうか。医療事故ということで病院や厚労省相手に訴訟している話は耳にしません。「しかたないよね」なんでしょうか。「人工呼吸器の優先順位」が何らかのガイドラインがあり、それが広く共有されていたら納得はしないまでも、受け止めやすい材料であったろうと思いますが…。

恐らくいつものように「パンデミックが起きるとは思わなかったので、ガイドラインもECMOも準備できていなかった、想定外です」で終わらせようとしているのでしょう。

こういう空気感、海外もそうだから…というのは気分で話してるだけだろうなぁ、科学(医療)も社会科学も全く見えずガッカリします。

ここに上げられているケーススタディの論点、今も明確ではありません。でも、これを見直すことは当時の為政者のプラスだけでなくマイナスも表に出すことになりますから、臭いものには蓋となかった事にするのかもしれませんが、それでは何も変わりません。

これはコロナが起きてから亡くなった方のグラフです。

気に入らないのは死者数が増え続けていること。これには「新型コロナに感染はしているが持病で亡くなった人がいる」という方もいるでしょうが、「そうかもしれないが、感染しなかったら亡くなっていなかった方も少なくないかもしれない」。またなくなる方は高齢者が圧倒的に多いと聞きますが、実はこの本でも「人工呼吸器の優先順位」で若い人、高齢者という議論も提示されているのです。

また井上達夫先生の言葉として「リスク管理と危機管理」の違いも的確なものでした。

「リスク管理とは予想されるさまざまな損害の規模と確率を事前に査定し、それを回避するための措置であり、危機管理とはそのリスク管理が破綻するような例外的状態の対応を指す。」

というようなものでした。少なくとも我が国はリスク管理も不十分であった上に、それが破綻した危機には思い付きや後手後手で弥縫するのみだったのではないでしょうか。そしていまだにリスク管理も危機管理も放置されたまま。

先ほどの死者数を「馴れ」させることがウィズコロナ政策なのでしょうか。今後、新たに強力な変異株が登場しても、リスク管理、危機管理のないままその局面に突入せざるを得ないのでしょうか。

また感染者も増えています。累計では3200万人を超えました。オンライン講座の頃「感染者は自己責任か」という議論があり、日本は国際比較調査で相対的に自己責任が高かったのですが、3200万人はやはり自己責任なのでしょうか。3人に一人は感染経験者ですから、いくら自分が注意していてもどこからか感染させられ、心当たりがないという人はいまや多いのではないでしょうか。自己責任が大手を振るとは思えません。

で、これは何を基に、誰がどこまで責任を持つのでしょうか。

等々、パンデミックという前代未聞の災厄を経験しても、変わろうとしないこの国の様に愕然とするのですが、それを倫理学から何とかしようと取り組む児玉先生の姿を少しでも知って欲しいと思います。先生はオンライン講座後もサイトを立ち上げて、しっかりと活動されていることをこの本で知りました。

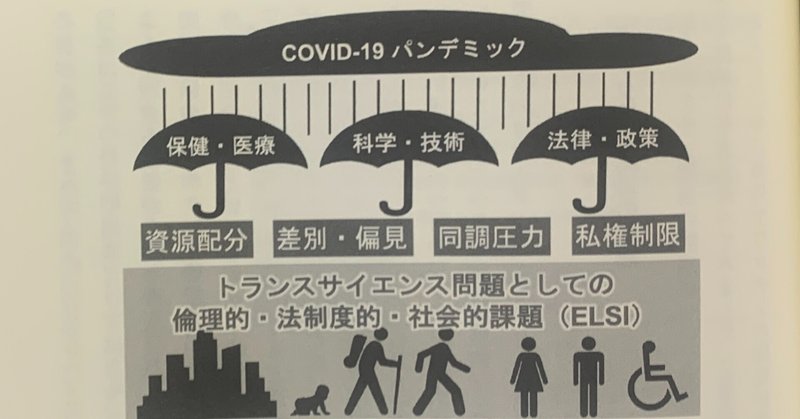

ELSIとは「倫理的、法的、社会的課題」の頭文字「ethical,legal,social implications」で、その観点からパンデミックを考えられています。(タイトル写真はほんの一部から拝借しました)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?