Honking, Groul, Fragio 満載でした

一昨日広島市映像文化ライブラリーで上映されたこの映画「テキサス・テナー:イリノイ・ジャケー ストーリー」に行こうかなと思ったのは、先日読んだ村上春樹氏の「デヴィッド・ストーン・マーティンの素晴らしい世界」が頭にあったからです。

村上氏のは、DSM(デヴィッド・ストーン・マーティン)のジャケットに関する解説の本ではあるのですが、DSMがベン・シャーンの影響を受けていたことも書かれていて、なるほど、だからこれらのジャケットが私の好みだし、素晴らしいと感じるのだと感心しました。

その中にイリノイ・ジャケーのアルバムも5枚ほどアップ。

① Collates no.2

② Port of Rico (①の10インチ版)

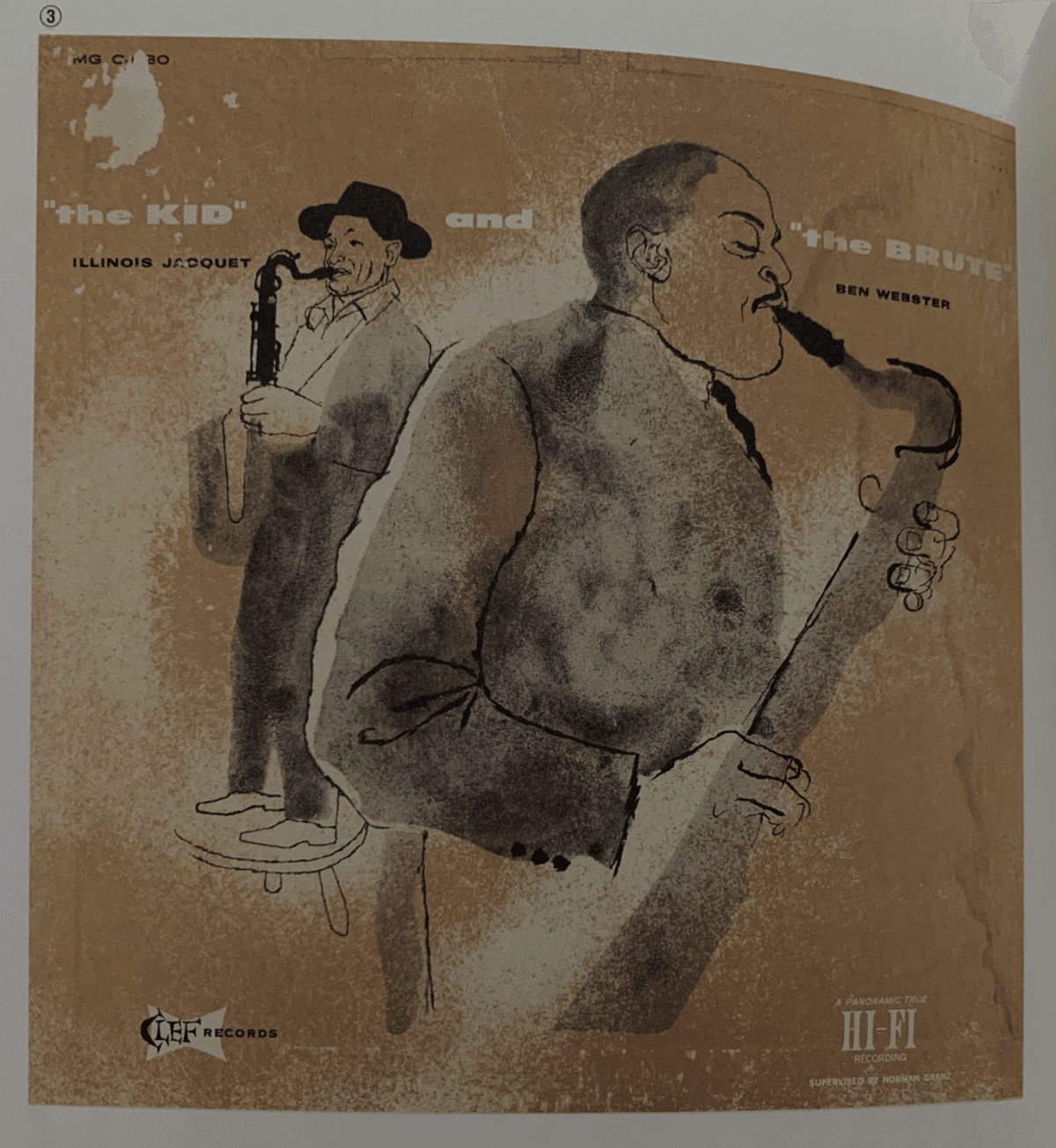

③ " The Kid " and " The Brute "

➃ And His Orchestra

⑤ Groovin'

で②だけVerveで後はClef版です。

ついでに無断で引用します。

「黒人テナー・サックス奏者、イリノイ・ジャケーのファンだという人に僕はこれまで出会ったことがないし、おそらくこれからも出会うことはないような気がする。何枚かの彼のレコードを所有しているが、ターンテーブルに載せることはほとんどない(だったらなぜそんなものを持っているのか、と言われそうだけど)。

イリノイ・ジャケーは時として、イリノイ・ジャケットとも表記されるが、どちらが正しい発音なのかはわからない。1922年にルイジアナ州ブルサードで生まれ(なぜイリノイという名前をつけられたのかも不明。本名はジャン・バプティスト・ジャケー)、2004年に亡くなっている。1940年代の初期にライオネル・ハンプトン楽団で「フライング・ホーム」のソロをとって、それが大ヒットし、名をあげた。ノーマン・グランツはフリーランスになった彼をJATPのコンサートにしばしば登用し、彼の得意とするフリーキーなブローは「まるで汽笛のようだ」と批評家に揶揄されたが、当時の一般聴衆には大受けした。

しかし彼のそのようなスタイルは次第に時代遅れになり、それからも現役ミュージシャンとして長く活動を続けたが、残念ながら後期の演奏に見るべきものはあまりない。僕がよく覚えているのは、ジョニー・ハートマンがインパルス(Impulse)から出したアルバム " I Just Dropped by to Say Hello ” に入っているジャケーのソロだ。ハートマンのしっとりとした甘い歌唱のあとに入ってくる(というか乱入してくる)ジャケーの「汽笛」ソロは、聴くたびに椅子から滑り落ちそうになる。

①の「コレイツ」は1953年に録音されたもので、二つのセッションが片面ずつ収められている。とくにA面ではカウント・ベイシーがオルガンを弾いており、これが聴きものになっている。ベイシーのオルガンに、ハンク・ジョーンズのピアノとレイ・ブラウンのベースという組み合わせには心をそそられるし、また全体の出来も楽しめるものになっている。ジャケーの演奏もベイシー親分に遠慮してか、品良く抑制されている。どの曲も3分以内に収められているが、そのへんの潔さも心地よいかもしれない。この10インチ盤のジャケットは、いかにもDSMらしい素敵なデザインだが、なぜかDSMのサインは入っていない。しかしこの大胆な構図はどう見てもDSMのものであり、(あくまで推測だが)前述したエリザベス・ドウバー女史との共同作業と考えて良いのではないか。

③にはイリノイ・ジャケーとベン・ウエブスター、重量級テナーの共演が二曲収められている。「キッド」はジャケーのニックネーム。ウェブスターが「よう、キッド」と呼び始めたのが起源だと言われている。一方の「ブルート(野獣)」はウェブスターの頑丈で荒々しい体つきを見て、デューク・エリントンがつけたあだ名だ。もっともウェブスターは温厚な性格で、その強大な力を実際に行使することは - よほど泥酔したとき以外には - まずなかったようだが。

二人のソロは簡単に聴きわけられる。ウェブスターのソロは穏やかで滑らか、それに比べてジャケーのソロはいくぶん硬質で鼻息が荒い。どちらが魅力的かと言われれば、やはりウェブスターの方だ。ジャケーも健闘しているのだが、今の時点で聴くと、そのスタイルの古さが目立ってしまう。それに比べるとウェブスターの演奏には時代を超える普遍性のようなものが具わっている。ちなみに二人が演奏している二曲は、どちらもジャケーの作曲したオリジナル曲。残りの四トラックはジャケーの自己バンドによる演奏で、トロンボーンのマシュー・ジー、バリトン・サックスのレオ・パーカーを配しているが、とくに興味を惹かれる内容ではない。

④は1955年にロサンジェルスで吹き込まれたもの。共演するミュージシャンも西海岸在住の人たちで、興味深い顔合わせになっている。カール・パーキンズ(ピアノ)、ジェラルド・ウィギンズ(オルガン)、カーティス・カウンス(ベース)を中心とするリズム・セクションに、ベイシー時代のジャケーの同僚ハリー・エディソンが加わる。いかにも西海岸らしい洒脱なサウンドをバックに、普段とはひと味違う軽快なプレイを繰り広げる。ジャケーがエディソンと共作した「クール・ビル」がベスト・トラック。

⑤は半分がハンク・ジョーンズ、ジーン・レミー、アート・ブレイキーを含むクインテット、あとが兄のラッセル・ジャケー、セシル・ペインを含むセプテットの演奏になっているが、前者の方が圧倒的に聴き応えがある。個人的な好みは別にして、その男性的な野太いサウンドにはそれなりの説得力がある。イリノイのオリジナル「ウィアリー・ブルーズ」がなかなかグルーヴィーで、かっこいいです。」

今月の「文學界」にはこの本の対談が。あいにくイリノイ・ジャケーは取り上げられていませんが、対談で紹介された曲のプレイリストはSpotifyにアップされてます。

さて映画の方ですが、イリノイ・ジャケーのバンドリーダーとして廻ったヨーロッパツアーが中心だったので、確かにジャケーの卓越したテナー演奏よりも、いかに優れたバンドリーダーだったのか、もちろん人柄がよくないと多士済々のバンドはまとめられませんから、ジャケーの人格も良い方向に描くかれていました(実施あの笑顔と真摯な態度を見るとその通りだと思いますが)。

DSMのジャケットでも村上氏が取り上げていましたが、ノーマン・グランツの「JATP(Jazz at the Philharmonic)」のインパクト、音楽としての評価より、その影響がわかりやすかった場面がありました。

この映画でジャケーがニューヨークの郊外の黒人住宅街に持った家の周辺を車で案内するシーンがありました。

彼はカウント・ベイシーに薦められベイシーの近所に家を持ったそうですが、エラ・フィッツジェラルドや多くの黒人JAZZミュージシャンもまた近所に瀟洒な持ち家を持っているとドライブしながら紹介する場面もありました。

結構な住宅地で、それは「JATP」によりジャズメンの収入がアップした表れであるのだなと、ノーマン・グランツの貢献をまざまざと見た思いです。

さて、映画の中でもありましたが彼が自分のバンドを率いる中で、ハーバード大学のビッグバンドの指導をした経験が活きたという所がありました。アマチュアに当時トップだったジャケーが教えるというのも凄いですが、それによってジャケーの側もいかにわかりやすく素人に教えればよいのかを学んだのですね。

常にブルースを忘れないこと、スイングする事というのはスイングジャズとハードバップの橋渡しのポジションにいたジャケーが教えたことの中の核心かも。

テナーではレスター・ヤングがいますが、彼はテナーで歌う方、ジャケーはテナーで叫ぶ、吠える方かもしれません。映画の中でソニー・ロリンズが「ジャケーがいたからテナーが花形になる道が生まれた」と言っていましたが、なるほどなと思った次第。

ジャケーはホンカーと言われていますが、ホンカーとは

ホンキング(単音を「雁の鳴き声」、「警笛」のように連続で吹く)

グロウル(口で唸りながら吹くことで、サックス本来の音をディストーションさせて、「ブギャー」、「ギュイーン」というような音を出す)

フラジオ(「ギャオー」といったファズ・トーンでスクリーム!)

なんだそうですが、この映画ではホンカーの真髄をたっぷり目の当たりにできます。

さっそくイリノイ・ジャケーのアルバムを聞きなおしてみたい、もっと再評価されるべきジャズマンだっと思いました

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?