坂の向こう側から見た雲

日曜日に神戸の元町の商店街をブラ俊哉していました。夜勤明けの娘と合流する前ののんびり散歩時間。喫茶店をはしごしたり、場外馬券売り場に久々に寄ったり…。

そんな中「元町映画館」の前に映画のチラシが目につきました。

面白そうなのないかな~と見ていたら女性の方が「これいかがですか」とチラシを渡してくれました。時間を見ると10時開演(すでに10時半)なので、こりゃ難しいな…とチラシを見ているとその女性が、「ハマのドンってご存知ですか?」と言われたので「ああ、横浜のカジノの人ね」と答えると、「ええそうなんですよ、時間があれば見て下さい」と言われたので、「実は広島から旅行なんで難しいです、多分広島なら『横川シネマ』あたりでやるでしょうから、見てみますよ。」と答えたら「ぜひお願いします」とのこと。

ああ、映画の関係者の方なんだな、と思ってそこを離れて、近くの喫茶店に入ってチラシを見ると「監督 松原文枝」とあり、女性監督なのか…もしかしたらさっきの人は…とググると、大当たり。

元町映画館のサイトを見ると「5/21(日)10:00の回上映後に舞台挨拶」とありました。なんと監督にチラシを頂いたのでした。

「ハマのドン」のサイトを見ると6月3日から横川シネマで上映(12時10分の回)とあります。

【2023年5月下旬〜6月上旬の横川シネマ時間割】タイムテーブルを、6/9まで更新しました‼️特集上映が続くため、開演時間も日替わりです。ご注意ください。

— 横川シネマ (@yokogawacinema) May 19, 2023

現在、新型コロナウイルス感染拡大防止対策のガイドラインが緩和され、お客様の鑑賞中のマスク着用は任意となっています。ご了承ください。 pic.twitter.com/zov1xqj5EY

これはいかねばならんですね。

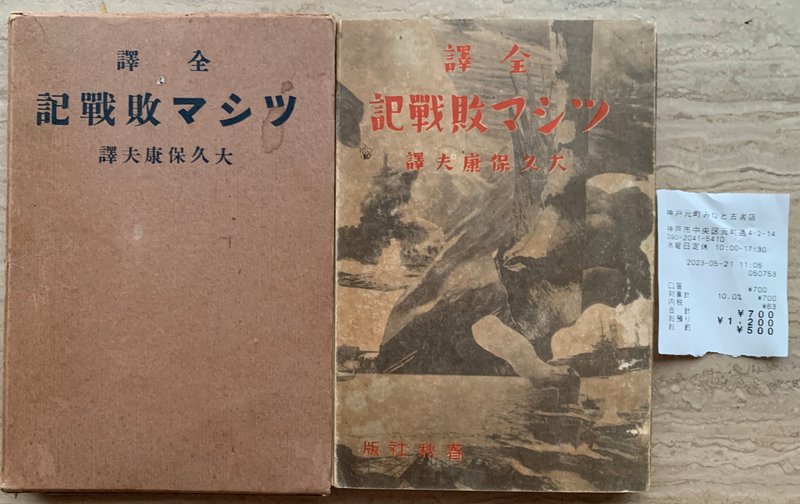

その喫茶店を出た後に、再び元町商店街を西の方にブラ俊哉していたら、こうべまちづくり会館なる建物があり、その1階の「神戸元町みなと古書店」というのが目につきました。ブラ俊哉なのでブラッと入って見ていると目についた本があります。

「ツシマ敗戦記」とあり「ツシマって対馬?日本海海戦?」とケースから出してみていると前段に「バルチック艦隊の記録、負けた側のロシアからの日本海海戦の記録」とあるではありませんか。

最初に書かれている訳者による序文を読んで、こりゃ面白そうだと大枚700円を出して購入しました。そこを引用します。

譯者序

トラファルガーの海戦と共に、古今東西を通じての二大海戦と云はれてゐる日本海海戦は、「敵艦見ゆとの報告に接し、聯合艦隊は直ちに出動、これを撃滅せんとす。この日、天気晴朗なれども浪高し」「皇國の興廢この一戦にあり、各員一層奮闘努力せよ」の名信號と共に、いつまでも吾々日本人の胸に生きてゐる。まことに、この海戦こそは、わが日本の海軍を、世界的なレヴェルにまで引上げ、「ゼネラル東郷」の勇名を、一躍全世界に轟かした、記念すべき名戦であつた。従つて、いまゝでにも、この海戦に材を採った小説や戯曲や物語は、可なり澤山あらはれてゐる。だが、それらは、皆いづれも、日本側から見た小説であり、物語であるに過ぎなかった。

本書は、それとは角度を變へた、謂はゞ「逆光線で見た日本海海戦記」である。即ち、ロシア側から見た「日本海海戦記」である。

原著者ウラジミル・セミョノフ中佐は、當時バルチック艦隊の旗艦スワロフに「参謀」兼「記錄官」として搭乗、直接戦闘に参加して重傷を負うたが、スワロフの撃沈さるゝに及び、敗將口ジェストヴェンスキー提督を擁して、驅逐艦ブイヌイにのがれ、後ペドウイに移乗し、執拗果敢なる日本艦隊の追撃を逃れて海上に漂流すること約一晝夜、つひに乗艦ペドウイもろとも捕虜となり、佐世保の海軍衛戍病院に収容され、約半ヶ年の間、戦傷の身をそこで養つてゐた。

本書の大部分は、實に、その病臥中の暇々に執筆されたものであつて、「戦闘篇」においては、東郷艦隊の水際立った勝ちっ振り、ロシア艦隊の鮮かな負けっ振りが、「俘虜篇」においては、祖國ロシアの動乱に傷心する軍虜の苦悩が、事實ありのまゝ、何等の虚飾もなく、描き出されてる

原書名は「ツシマ海戦」であるが、便宜上「ツシマ敗戦記」と標題を變へた。一九〇五年の末、ロンドンで出版されたものである。

尚、雑誌「日の出」六月號に掲載した「日本海敗戦記」は、本書第一編「戦闘篇」中の一部分を抄譯したものである。

譯者

持ち帰って「ツシマ敗戦記+日本海海戦」ググってみると出てきました。

これのようで、違うような…。がぜん読むのが楽しみになりました。

皆さんも日本海海戦って知ってますよね、序文にある「敵艦隊見ユトノ警報ニ接シ聯合艦隊ハ直チニ出動、コレヲ擊滅セントス。本日天氣晴朗ナレドモ浪髙シ」や「Z旗」、「敵前大回頭」なんて忘れない言葉ですし、私は「宗像大社」に何回か伺いましたが、ここの沖ノ島の沖津宮の神職がそれを見たという話も忘れ難いです。

ここにも書いてありますが、やはり司馬遼太郎氏の「坂の上の雲」の影響は多大です。それで「坂の上の雲」の文庫の第8巻がこの日本海海戦のシーン。久しぶりに開けて読むと、あれっ、セミョーノフ中佐の引用が沢山ありました。司馬氏はこれ読んで引っ張ったんですね。しかし中佐の登場のシーンに

「記録係の幕僚で、人の3倍も脂肪を抱え込んでいるウラジミール・セミョーノフ中佐であった。

セミョーノフ中佐は多少分筆の才能はあったが、かれは不幸なことに簡体作戦やその他の艦隊勤務に不可欠の人物であるとはおもわれていなかった。かれは作戦会議から疎外されていただけでなく、いかなる勤務にもつけてもらっていなかった。彼はこの不名誉を憤懣のかたちで常に持ち、かれの仲間全員を呪わしくおもっていただけなく、それを終生、わすれなかったという驚嘆すべき執拗さをもっていた。」

と紹介しています。いやはや司馬氏も中佐の文章を相当に引用しているくせに、相当悪意をもって彼を紹介しているのに唖然としました。

司馬氏は氏の作品の登場人物に好き嫌いがあり、ノンフィクションでなく歴史小説だから割と誇張しているという印象を持っていましたが、相当な色眼鏡でこの日本海海戦も描いていたのだと、気がつきました。

歴史を見る時はコインの裏と表、坂の上の雲も裏と表、ハマのドンも裏と表ですね。

ところで東京新聞にこんなコラムがありました。

その通り、コインの裏表ではないですが、壁を作っても向こうを見る努力はぜったに必要なんです。

最後にコインで思い出しましたが、この古書は700円で購入。本当にその値段で良かったのかな?とこれまたググると

えっ7500円!ホンマかいな?出版されたときは壹圓貮拾銭(一円二十銭)とあるが‥

また古本の最後に貼ってあった古本屋さんのシールがおしゃれ。店名もいいですよね。

なるほど、ここから買った人が手放して、神戸元町みなと古書店に売ったものなのか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?