その時代の最先端の開拓者

私は音楽は好きだが、色々聞く中で先入観が入っているなあ、と思うことも多い。

先日東広島芸術文化ホールくららであった「NHK交響楽団東広島特別公演」に機会があって女房と聞きに行ったんです。

演目はベートーヴェンの「ピアノ協奏曲第五番 皇帝」と「交響曲第五番 運命」でした。

ピアノ協奏曲は「小山実稚恵」さんのピアノでしたが、私この「皇帝」も「小山」さんもろくすっぽ存じ上げないど素人でしたが、小山さん凄い。

最初は上手な人だな~と思っていたのだが、進むにつれて、聞く自分もグングンとヒートアップ。胸がいっぱいになり、素晴らしさに感銘。

実は翌日いつものように朝の「クラシック倶楽部」をつけたらなんと、前日拝見した「小山実稚恵」さんが登場。シューベルトとベートーベンをソロで演奏されたが、こんなすごい人だったのだと改めて脱帽、良い機会をいただきました。

さて先入観という意味では「運命」です。♪ジャジャジャジャーン♪しか知らず、生まれて初めて交響曲を通して聞き、その無知さに愕然とした次第ですわ。

第一楽章から第四楽章まであり♪ジャジャジャジャーン♪は第一楽章の冒頭から登場。第一楽章はいってみれば印象的なこのリフの繰り返し。レッド・ツェッペリンの「移民の歌」みたいなもんなのかな。観客をあおるようなリフでありますから、ベートーベンって(その時代の)ロッカーじゃないかと思ったのです。

第二楽章は一転して、ロックじゃないよ、バラードもあるんだとい舞台転換だろうか。

第三楽章は今度は低弦の大活躍。

第四楽章は小さな音から大きな音までの大披露から王道の交響曲の締めくくりはこれだ!という凄まじいもの。もちろんN響ということで、それがもろに伝わってきました。

恐らくこの演者達は、国内の交響楽団のベスト50位には選ばれるだろう方々だと思うが、どんな音でもリズム・スピード、音そのものがどんぴしゃりの焦点のあったものとして出て来るから、小さい音でもよく聞こえるし、大きな音になってもボワンとしたパンチじゃなく、この一点というドストレートパンチが入ってくる感じなのでした。

そうそう、特にチェロとビオラのメインの方は激しいパートは躍り上がるように、踊るように椅子から転げるんじゃないかという迫力で弾いておられたが、「運命」というのは身体全体でぶつからないと表現できない曲なのだなと、生まれて初めて通しで聞き、見てわかりました。

最後は涙が溢れてきました。良いものを聞かせてもらった。

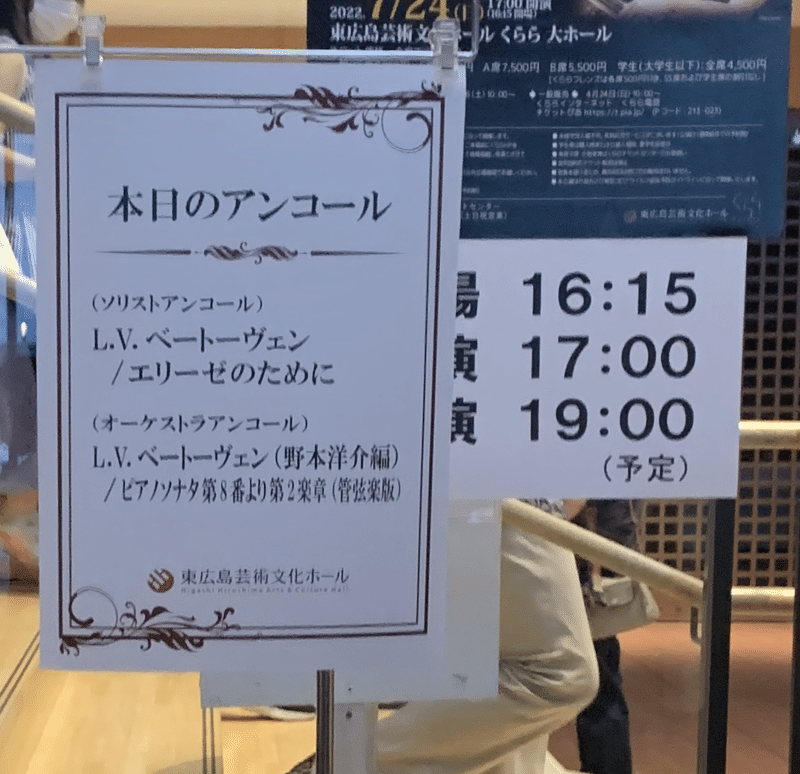

小山さんのアンコールは「エリーゼのために」、N響のアンコールは「ピアノソナタ第8番 悲壮 第2楽章」と有名どころで、ベートーヴェンというのはやはり巨匠だとしみじみ思った日曜日でしたが、ベートーヴェンはクラシックの巨匠だから、つい古典の人と思ってしまうのかもしれないが、その当時の音楽における最先端の開拓者であったことも痛感、無知と先入観の恐ろしさをも思い知りました。

そういえば、コンサートの前に少し時間があったので、向かいの東広島市立美術館のロビーで涼んでいたら、他の美術館のチラシがあったので拝見。

1つは国立新美術館の「李禹煥 大回顧展」で、日曜美術館で以前紹介された李禹煥なので、是非行きたいものだと思った。

この時期東京は第七波なので、12月からの兵庫の巡回展になるだろうか。李氏も現代美術の最先端の開拓者、巨匠であります。

さてもう1つ目についたのが「特別展 蘭字」というチラシ。

これが妙に気になり見てみると、開国の時代に日本茶を輸出するのだが、海外向けにパッケージにラベルをつけたが、これが「蘭字」というデザインで、チラシを見ただけでちむどんどんする素晴らしさだ。アルファベットもろくすっぽ知らない江戸末期の印刷デザインの人が、良く和洋折衷というか、海外のお客さんが日本をこうイメージするのだというポイントで作られているのが伝わる。彼らは無名のデザイナーだろうが、最先端の開拓者だったことは間違いない。

ところがこの展示会は8月14日までで、浜松の平野美術館というところで開催ということもあり、行くのは難しいだろうな~。

図録でも申しこめないだろうかと、電話でお問い合わせの予定です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?