太鼓町のこと

私は子どもの頃から地図を見るのが好きだ。また以前も書いたが高校・大学と山岳部だったので、当時は国土地理院の地図を見ながらルートを考え、また記録したもので、地図は身近に活用するものだった。

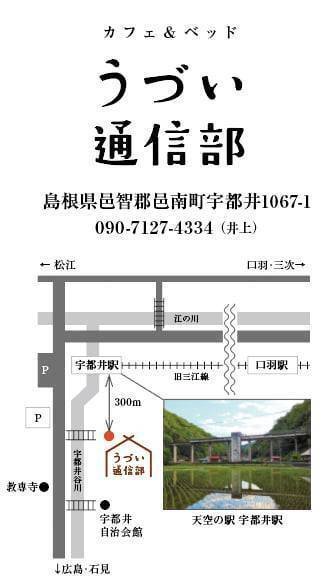

それがデジタル地図の時代になるという大きな変化の中で、会社の社員からこんな話が出た「知人がゲストハウスを作ったのだけど、その場所がナビでは出てこない。ナビは古いと表示されないので住所を入れようとしても、その住所地表示が出ないので困っている」とのこと。

名刺を持ってきたので見ると、この春に「花桃」を見に行った「天国に一番近い里川角」という島根県の邑南町の上口羽のすぐ近くじゃないか。

それで社員と話したのは「私らアナログ世代は紙の地図を見てどこにどう行くか見当が付くけど、デジタル地図世代は最初からピンポイントで目的地を入力するから、地図そのものも読めないし、ナビが案内しないとお手上げじゃないのかな?もしかすると簡単な案内地図渡しても、どのポイントでどう曲がるか、何番目の通りをどちらに回るかもわからないのかもしれん」

といったのだけど、どうなんだろうか。

先日、娘と話をしたときに「私はどこに行っても方角の見当がつくので、道に迷ったことがない」というものだから、これは私の動物的方向感覚を遺伝してるな、と思ったのだが、こういう人も減ってきているのかもしれない。方向感覚については以前もアップしたが角幡唯介氏の北極圏をめぐる冒険の本を読まれると、生き死にに関わることだとよくわかると思う。

さて、そういうわけで私は今でも地図を見るのが好きだが、このところ「空想都市」「空想地図」というのに、ちむどんどんしております。現実にあるものを地図にひいているのではなく、頭の中にあるものを紙(デジタル地図)に表現するというもの。

これが何の役に立つのか?と言われると正直答えずらかったのだが、先日吉田篤弘氏の「物語のあるところー月船町ダイアローグ」というのを読んでハッとしたのです。

吉田氏は架空の地図じゃなく、架空の「月船町」という町で起きる出来事を小説にしている。月船町シリーズとなっているのは「つむじ風食堂の夜」「それからはスープのことばかり考えて暮らした」「レインコートを着た犬」「つむじ風食堂と僕」だね。氏にはまた「鯨塚」という崖下の町を舞台にした「流星シネマ」「屋根裏のチェリー」というのもある。

この「物語のあるところ」は月船町という空想の町とそこに暮らす人をどういう発想で生み出して、生き生きと描いたかということが書かれている。これって空想地図と全く同じことだと思う。空想の街で空想の町のレイアウトを考え、そこにどういう人がどういう仕事場を持つかを空想し、どういう性格かを空想する。さらにどういう小さな出来事が起きるかも空想するのだが、それはもはや「空想」ではなく「創造」以外の何物でもないことに気がつくのだ。

そう吉田氏は「月船町」「鯨塚」だが、私も私の町を空想し、細かく掘り下げることで創造できるんじゃないだろうか。先ずは町の名前だな、よし「太鼓町」にしよう。ググってみると「太鼓町」はヒットしないので、うってつけ(打ってつけ)かもしれん(太鼓だけに)。そして隣町は「篠笛町」に「琴柱町」なんて乙じゃないかな。

そうだ、先日三朝温泉に行った時、表から見たら何とも古い旅館でリニューアル工事中、ちょっとピンとこなかったが、裏の川越しに見たらとても奇妙な造りだった。中二階のあるような階段、なんだか「千と千尋」に出てきてもいいような造りで気になったのだ。帰ってからググってみるとなんと「国登録有形文化財指定旅館」とある。さすがだな。

よし、太鼓町の中心にはこれを置こうかな、さらに空想地図まで広げてみようか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?