谷中・寺町を空から見ることから

これまでの話

昨年度から振り返る。「構法の自律性」をテーマに沿えながら、構法(技術や素材)の持つ構築性に関する研究をしたいと漠然としたことを言い続けた一年間であった。

(中略)狭小敷地に建つ住宅の歪にも欲深く生き抜く姿に個性があふれていることに興味を惹かれ、最後の個人発表は面白い敷地を探してはそこにたたずむ住宅をレビューしていくという内容に。

場所は谷中と千駄木の境、通称「へび道」と言われるうねった道沿いの変形敷地に建つ住宅群を対象とした。

不整形な形に刈り取られた敷地に建つ住宅は与えられた条件に対応するための様々な形を見せてくれた。同じような敷地に同じフットプリントで建っていても、姿かたちはまるで別人。一体何が起こっているのか。

議論の中でいただいた意見はおおよそ以下の通り

・自由な平面形状の起源をたどると日本庭園に合わせるところから始まるのではないだろうか。それが大工の技術としていきわたり、戦後の木密を形成するにあたって適応されたのかもしれない。大工技術が都市形成にどのような影響を与えたのか寄与したのかを調べるのはどうか。そのためには大工の技術体系や生産組織と匿名住宅の素性を明らかにしていくことが求められる。

・海外や国内の別の地域ではどのような様相を見せるのか。比較することで建築の背景にあるものがあぶり出されるのではないか。

・春までにそういう話できたらいいね。

こうしてやんわりと「都市形成と大工技術」という方向性が定まり、春休みに突入。やることは大きく2つ、「生産組織の素性の一端を明らかにする」「実際の街並みから仮説を立てる」。

建築をつくる職能

「工匠」…現代にその名が至るまでの実態はとても複雑である。

建築生産を担う行政組織として、古代では律令体制のもと修理職(しゅりしき)・木工寮(もくりょう)が存在し、近世では幕藩体制のもと作事方・小普請方が存在した。しかし、中世では、行政組織が直接もしくは間接的に建築生産活動を行うより、寺院や神社が各々自前で造営組織を編成し、直接、建築生産活動を行っている。

浜島一成『中世日本建築工匠』より引用

このように建築物をつくる生産組織とそれを従える体制は時代によって非常に流動的であることが多くの既往研究から伺える。内田祥哉もこのことを『工業化への道《1》』の中で工匠史の大きな流れを近代化につなげる形で綴っている。

工匠組織は古都・京都、奈良を中心に発展し、江戸に幕府が移るまでの間に生産組織が編成替えや分立を行い流動変化を重ねてきた。当時江戸には一流の職人がおらず、大工・左官をはじめとした職人たちが徳川の領地であった三河・遠江・駿河・伊豆・甲州のほか、京都や伏見から江戸に指導者として呼び寄せられたのである。現在の神田・日本橋周辺に職人町が設けられ江戸城の中心に職人組織が形成されるが、明暦の大火(1657)を境に職人たちは市中散在となり、それに伴って民間工事の需要も増加したため現在の東京に広く大工が配置されることとなった。

大工技術はどこに宿るのか

ここまで古代から江戸時代までの流動的な生産組織の大まかな流れを記述したが、その真髄である大工技術は何に宿り、今日までどのように変化を遂げてきたのだろうか。おそらく、日本における建築の今日までの歩みを決定づけた大きな要因は大工道具であると言える。渡邉晶著『建築技術比較発達史の研究 : ユーラシア大陸の西と東』によると建築用材として利用される木材の硬さが道具の発展に寄与したと考察されている。

鋸を例に挙げてみる。古代では大陸の東西で木材を斧、鑿と楔を用いて打ち割り、釿、 鉇で削る打割製材が主流であった。15世紀頃から鋸が開発され挽割製材に移行したがここで地域ごとの違いが道具に現れたのである。

ヨーロッパの広葉樹林地域においては、オーク(ナラ)などの硬木が多く、中国もヨーロッパほどではないが日本に比べると硬い木材を建築用材として用いていたため、加工するために立った姿勢で力を込めて道具を使う必要があった。薄い鋸身では立位での加工に耐えられず折れてしまうことから、必然的に投信は厚く作らなくてはならなかったのである。厚い鋸身と鋸刃による部材の切断面は荒くなり、接合の精度も低い。木栓を打ち込んで固める硬木の接合法が主流となり、建築部材接合部に隙間があっても構わないという建築観が生まれたと考えられる。

一方、日本では建築用材の多くがヒノキ、杉など適度に強度のある軟木であったことが主たる要因となり、鋸身の厚さを薄くする方向へと向かった。精度の高い切断を可能とする引き使いと影響し、坐位の作業姿勢が一般化した。その結果、部材相互の接合部をより精巧に加工することが求められる建築観が生まれたのではないかとされている。

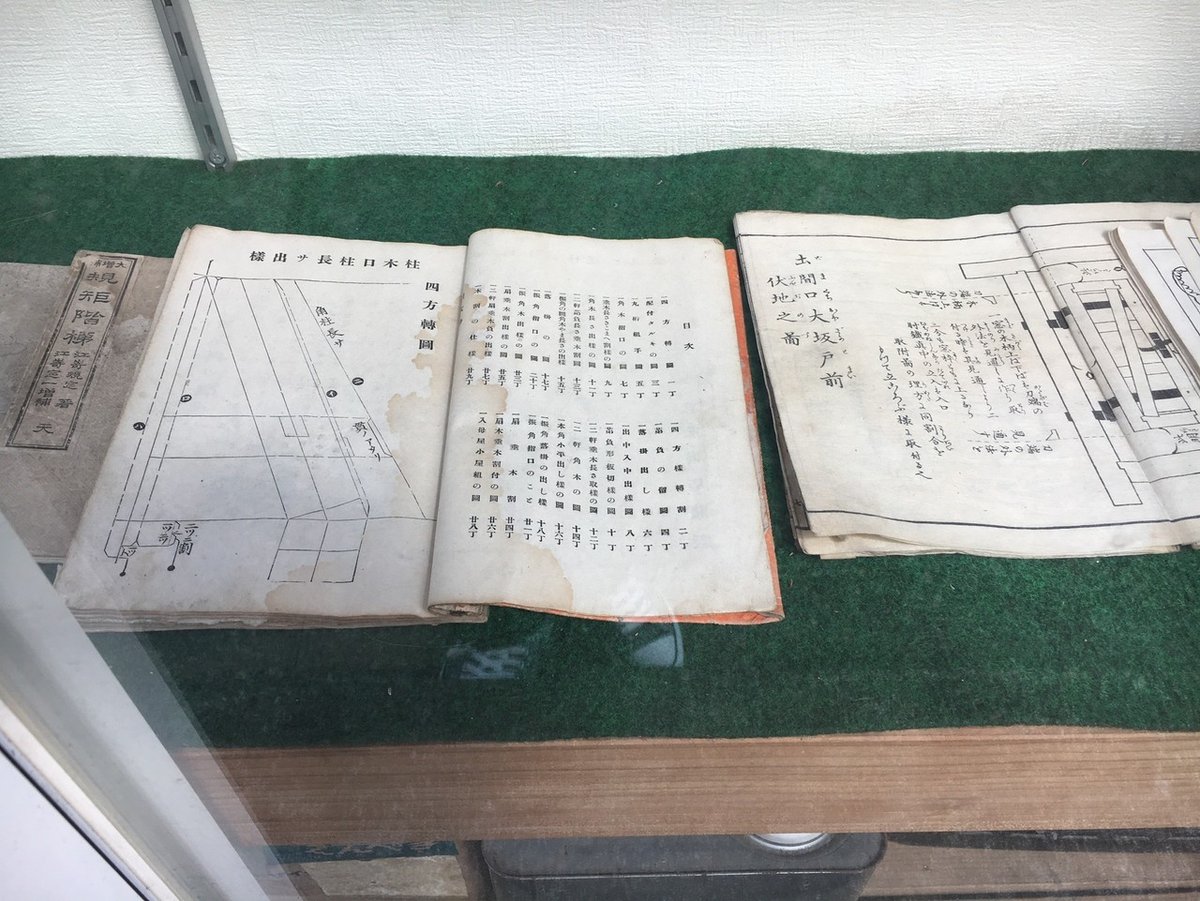

そのほか、大陸間では主要大工道具にも多くの違いが見られ、日本の大工道具は精巧な技術を探求するために独自の発展を遂げてきたのである(別途ファイルにその他大工道具の比較あり)。江戸時代には『匠明』をはじめとした木割術が公開され、それらを書き写した木版本である雛形本が刊行され、18世紀には規矩術が体系づけられた。19世紀に入ると大工が仕事を取るときの簡単な要領までも記した「往来もの」まで出版され、19世紀から20世紀前半には木造建築技術が加工の精度において最高水準に達したとされる建築用主要道具約180点をまとめた「標準編成」が確立した。体系化に成功した大工道具の発展は次第に停滞し、インパクトドライバーをはじめとした電気工具やプレカット技術が登場したのである。

実際に大工道具が見れるという木造建築資料館(墨田区)に伺うと、いわゆる標準編成を軸とした戦後の大工道具一式に加えて、雛形本とみられるものや『工匠指針規矩編』などの規矩術の本も揃えられていた。戦後にはこの道具たちが焼け野原の東京を再建していったというのだから、胸の熱くなる話だ。先ほども明暦の大火について少し触れたが、社会を動揺させる災厄と大工の伝播には関係がありそうである。

谷中という大規模な寺町を見る

天正18年(1590年)徳川家康が江戸に幕府を移すと、江戸郊外であった台東区も明暦の大火後に多くの寺院が移転するなどして市街地が開発された。このことから、このタイミングで江戸の職人町から生産組織の流入があったのではないかという仮説が立てられる。

東京には多くの寺町があるが、この規模で、且つ第二次世界大戦で戦禍をほぼ免れたのはここだけであるという。京都や奈良をはじめとした寺院ありきの寺町としての街並みではなく、60以上の寺院の移転に伴って様々なコンテクストが百姓地に重なることで生まれた寺町の景色は、焼け野原になって線を引き直されることもなく現在までその姿を保っているのだ。街並みの裏側を知ると、改めてこの場所への興味が湧いた。

形態と生産組織の結び方

先述した仮説から、谷中における生産組織の流れがある程度掴めそうである一方で、それと建築形態をどのように結び付けていくのかという問題がある。大工道具の標準編成?生産組織?それと建築形態とを結びつける術は如何に…なんてここでグズっても仕方ないので、再び空から谷中を眺めることにした。

「寺院を再興した生産組織が紡いだ街並みか(もしれない)」と、以前は持ち合わせていなかった視点も重ねて眺めていると、少しだけ街が違って見えるような気が、しなくもない。

ひとまず統計(と呼べるものではないが)を取ってみた。谷中1丁目、2丁目に建つ堅ろう建物を除く木造2階建て以下の建物214軒のGooglemap上で確認可能な外観の特徴を「敷地形状」「平面形状」「屋根形状にみられる要素」「屋根仕上げ(大分類)」に分けて分析した。(築年数、構造種別に関しては今後行政に情報請求を行い照合する予定)

谷中1、2丁目を選定した理由は特になく、単に手始めに…という感じで、今後7丁目まで調査を進めるつもりである。

まず、敷地形状。割合でいえば整形:不整形は3:1程度。整形敷地の定義は目視で確認できる範囲でおおよそ四角形で、且つ角度がほぼ90度であるものである。長屋の名残もあり整形である土地が多いという結果となった。

ちなみに谷中1丁目はかつて寺社地、2丁目は武家屋敷だったらしく、その他の未調査範囲はおおよそ寺社地らしい。街割になにか違いはあるのかもしれない。(地図は行政資料:台東区地域別カルテ及び区内全域参考図より引用)

次に、平面形状の内訳。矩形の建物と敷地に追従するように変形する建物の割合は約5:5。整形敷地が多い割には雁行する建物が多い結果となった。傾向と呼べるものを求めることができていないが、肌感覚では不整形敷地ではほぼ雁行平面で、整形敷地では矩形:雁行の比率が7:3程度。

最後に屋根形状の分類。やってみて感じたことだが、正直名前を付けられない屋根が多すぎる。複雑すぎて名前をつけようのないものだらけであった。なので、一次要素(大分類)と二次要素に分けて集計した。

切妻屋根が多いという結果となったが、実際には「一次要素としての切妻」であることが多く、二次要素では向拝屋根(縋る)のように屋根を段々に伸ばしていくものや、差し掛けや下屋といったもので建物を雁行させているものが目立った。二次要素を持った屋根を含めると、114軒が複合化した屋根を有しているという結果になり、今回調査した住宅の半分以上を占めることが分かった。

こういった一つの形式的な屋根として名前をつけることのできない、「無名の屋根群」は独特でありながら何かありそうな雰囲気を醸し出していた。特に複雑な屋根や言葉で説明しづらいものを16個ほどピックアップ。

なかには増築、改築を経て奇形に至ったものもあるだろうが、それにしても歪である。似たような雁行の平面をしていても屋根形状は全く異なっていたりと、バラエティに富む様子が見て取れる。こうした複雑化、複合化した屋根の生成プロセスは、寺社建築のそれに通ずる部分があるようにも思えた。

寺社建築をはじめとした伝統建築は複雑な形状を持っていて、意匠的に注目される部位でもあり、時に様式そのものの主題足りえる。これまで日本建築の屋根形状は機能的説明や力学的構造の技術限界(梁の長さなど)等によるものと考えられてきたが、気候・技術・法制度といった建築物が固有に持ちうる役割とは直接関係のない外部的な要因だけで自動的に屋根形状が作られると考えるにはあまりにも安易である。伝統建築は単に技術等の背景だけでない社会的な背景(格式や階級をはじめとした民俗学的な視点)を持ち合わせていて、その周囲にある街並みも少なからず影響を受けているのではないだろうか。伝統建築の屋根に関する既往の研究は少なく、その中では主に力学的解析や環境的解析を行ったものが多くみられる。太田博太郎著「日本建築の特質」は、論考の主題は屋根の形態に関してではないが、少し屋根形状と社会的階層、格式の関係に触れている。太田によると古代建築史料では切妻造を「マヤ」(本物、都の建物)、寄棟造を「アズマヤ」(東国の家、田舎の家)として格式の違いが屋根に現れているということを指摘している。また、丹生谷章著「日本の民家-屋根型の地理」では民家の屋根型について論じられていて、やはり屋根形状と民俗学的な視点について指摘している。このように、谷中に伝来した生産組織は当時の社会的背景(封建制度等)と技術との間になんらかの衝突が起きた末のものかもしれない。

今後の調査について

街並みの形態調査について、調査の仕方を改めて考え、複雑な屋根をどう記述するかを検討する。(ジャンルは違うが能作、塚本らによる「現代住宅作品における屋根形の変形による統合の修辞」などが屋根の記述としては参考になるかも。)また、それと並行して谷中の寺院に対する文献調査と、世の中が落ち着いたらヒアリングも行っていきたい。

お気づきの点、質問お待ちしています!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?