[爬虫類]わたしの蛇の始め方 #01

Ⅰ:蛇こわい

蛇。霊長類のほぼ全ての種が忌み嫌う存在。けれども人類の一握りだけが蛇をこよなく愛してしまう。爬虫類マニアとかそういう人たちだ。

僕は正直言って蛇が苦手である。昔、僕は釣り雑誌の編集者をしていて、よく釣行取材でボートで水面に浮いていると、結構、野生の蛇を目撃することがあった。もうゾゾゾとするのである。そして取材相手はその道のプロ、つまりアウトドアマン気質なので蛇が結構好きなので、蛇を釣ろうとするノリで蛇を喜ぶ。どうも、あの長さ、あの細さ、あのクネクネとした動きを見ると、生命の危険を感じるぐらいに恐怖なのである。

そんな僕なのではあるが、今現在(2022年8月現在)、蛇を6匹飼育しているから驚きだ。なぜ僕が蛇を飼育することになったのか。その経緯とかそういうのを書きながら、その蛇飼育の魅力をお伝えできればと思うのです。

Ⅱ:蛇を飼うことに決めたDecember

SNS。僕はTwitterで楽しんでいるのですが、2021年の秋頃、こんな感じの蛇の画像が流れてきました。

ボールパイソンという蛇のバナナという品種(モルフ)。もう衝撃でした。こんな色のこんな柄の蛇がいるのか!と仰天。

「しかも!か、か、かわいい!なんてかわいいんだ!」

僕の蛇に対する印象の中に「かわいい」が存在するとは40数年間生きてきて初めて知った感覚。蛇=忌み嫌う存在だったのになあ。不思議だなあという感じ。

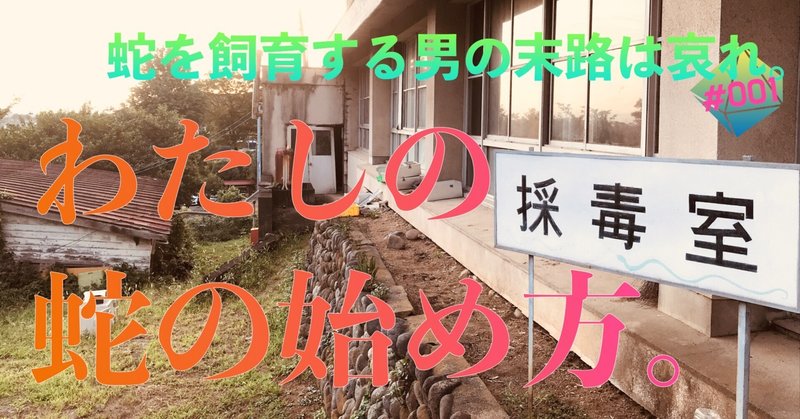

そんな衝撃のボールパイソンという蛇を調べていると、ふと思い出したことがあったのです。それは僕の住んでいる町には「蛇セン」があるぞ、と。

蛇セン。ジャパン・スネークセンター。地元民は略して蛇センと呼ぶ。僕らが子どもの頃からちょいちょいと遊びに行っていた蛇専門の動物園。20年以上前、大学生の頃の先輩が爬虫類マニアでその人と初めて出会った時に、出身地を聞かれて「群馬県の太田という所です」と答えると「スネークセンターのある所じゃないか!」と驚かれたことがあります。爬虫類マニアにとっての聖地。それが蛇セン。車で実家から20分ぐらいの距離なのでピンとこなかったのですが、その筋の人たちからすると相当すごい所らしい。

「蛇を本格的に飼う前に一度、行ってみようかなあ」と蛇センのホームページを開いてみると、なんと仔ヘビの販売をしているではないですか!

ジャパン・スネークセンターで繁殖させたCB個体(飼育下で繁殖・孵化させたものをCBといいます。Captive Bredの略です)のアオダイショウとコーンスネークが販売されていて、しかも現地に行かないと購入できない方式。ムムムと考える訳です。

僕がかわいいと思ったのはボールパイソンという蛇で、どちらかというとゴロっとしたウネウネしないタイプの蛇(ボールパイソンはニシキヘビ科)。逆に僕が苦手とするのがアオダイショウ、コーンスネークをはじめとするナミヘビ科の蛇。THE 蛇という感じの蛇。明らかに「違う蛇」なのですが、初めての蛇を買うのならば、こういう施設で買った方が絶対いいな!と思い、早速アポイントを取って、相談。必要なケージサイズや保温器具などの情報を教えてもらい、蛇を飼う準備を二週間ぐらい前から進めていきました。

そして12月8日。予約した日にお伺いしてアオダイショウを購入したのでした。

Ⅲ:なぜファーストスネークがアオダイショウなのか?

蛇センことジャパンスネークセンター(以下JSC)では2020年産のアオダイショウと2021年産のコーンスネークを販売していました。

アオダイショウは性格がちょっと違うのがタイプ別で価格に差があり、コーンスネークはモルフ(柄)が違うことで値段が違うという感じ。

アオダイショウは日本の蛇なのに対し、コーンスネークはアメリカの蛇。両方とも国内CBなので飼いやすさに違いはないだろうなあと思いながらも日本の蛇の方が四季に対応するだろうなということ、そして販売価格が明らかに安いアオダイショウをチョイスしました。それとやはり初めての蛇はジャパンオリジナルの蛇、和蛇がいいなあと思ったのが一番大きい決め手だったかも。

JSCの職員のTさんには初めての蛇飼育であることを事前の連絡でお伝えしていたので丁寧に蛇の飼い方などをレクチャーしていただく。そしてお待ちかねのアオダイショウとのご対面。

「はい」とアオダイショウを手渡される。蛇を触るのは20年以上ぶりだし、初めて間近に見るアオダイショウにやはり手が震える。こ、怖い。

用意されていたアオダイショウは三匹で、それぞれにハンドリングしている時の動き方というか癖が違う感じ。性格が大人しい個体、普通の個体、少し荒い性格の個体。おとなしめの個体がいいなあ、怖いからなあと思いながらも、Tさんのお話を聞いていると、JSCとしてアオダイショウの仔ヘビ販売を今後も続けていくこと、そして選別個体でより美しいアオダイショウを作出していく予定だということを知る。今回の販売分は全て両親を選別して交配させたらしく、今残っている仔ヘビの中でその特徴が一番残っているのが普通の性格の個体らしい。言われみると他の2匹に比べて頭の色がミントグリーンな感じでちょっと違う感が出ている。性別はオス。

「ちなみにどの仔がオススメですか?」の問いに色味が鮮やかな普通の仔との答えが。まだ残っている理由を訊くと「頭部の脱皮が鱗一枚分失敗しててそれがネックになっている」「次の脱皮で綺麗になるはず」とのことで、この仔に決定しました。

車で20分かけて自宅に戻りセッティングしたゲージに入ってもらう。もうそれだけで少し怖いけれども、徐々に慣れていこうと思う。最初の一週間は触らず構わず餌もやらずが基本らしいのでそっとしておく。「ああ、一週間後の給餌が楽しみだなあ」と胸をワクワクさせたのでした。

Ⅳ:初給餌の失敗。蛇類増加の始まり。

冷凍マウス。冷凍ピンクマウス。ハツカネズミの赤ちゃんを冷凍させた爬虫類に与える代表的な餌である。

我が家にやってきてから一週間。給餌解禁。さあ、お愉しみの時間だ。動物を飼育する上で最上の喜びの一つは給餌であり、もう一つは繁殖だと思う。

ピンクマウスのMサイズを湯煎で解凍しピンセットで摘んでアオダイショウの前に持っていくも、食べない。

あれ?となる。数回、鼻先に持っていくも嫌がる素振りで逃げ出してしまう。まあ、まだ慣れていないのだろうとピンクマウスを置き餌(ゲージ内に放置する)にして一晩。食べてない。失敗である。

何がダメだったのだろうかとあれこれ考える。飼育環境?温度管理?病気?などなど頭を抱えてみるけれども答えが出ず。

こういう時、初心者にとってのこういう時、頼りになるのが購入先での相談である。爬虫類ショップももちろんプロですけれどもまたちょっと違うプロフェッショナル。こういう信頼があるからJSCでファーストスネークをお迎えしたわけです。

JSCのTさんにメールを入れて相談すると、ひょっとするとセンターから自宅へ戻る間に「冬眠スイッチ」が入りかけてしまったのではないか?という可能性の示唆。それと環境に慣れていないから静かな場所に移動させたほうがいいこと。ゲージ内の温度をもっとあげてもいいかもということ。

なるほど。僕の自宅の室温も基本的に低いし、最初に設置した場所は窓の近くで騒音もあるし、ゲージ内の温度も25度ぐらいで、暖気も逃げがちである。どうにもならないなあということで、別の部屋にビニール温室用意して、人間とは別の温度管理をして様子を見ることに。

2回目の給餌を置き餌にした所、成功したのだけれども、それから二ヶ月近く拒食もどきの状態になってしまいました。これは本当に心配になる。先ほど、このアオダイショウにピンクマウスのMをあげていると書いたけれども、給餌を失敗するたびにピンクマウスを処分することになって、これが結構苦痛だったりする。

どうしたものかなあ?と悩んだ所、もう1匹飼えばいいじゃん!もう1匹に余った分を食べさせればいいじゃん!という答えにすぐに達したのでした。

これが蛇沼の始まりなのでした。

次回予告「増え続ける蛇たち」です。

次回もよろしくお願いします!

20220822 記

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?