野草デビュー 178 チヂミザサ

スマホ壊れてデータ飛んで写真がなくなって''しょげて''ます。

敷地のチヂミザサも7~8月頃まで旺盛に生えていたのに全然なくなっていました。代わりにカニクサが生えに生えています。

''しょげないでベイビー''

Facebookのみちくさ部さんにこれなんですか?と尋ねた7月の写真にチヂミザサが残ってたのはうれしかったです。

「チヂミザサ」ということがわかり。私はうれしくなって、「ササの仲間なんですね」と返信すると「ササの仲間ではありません。ササに似ていて縮れているのでチヂミザサというのです」

紛らわしいチヂミザサ。

北鎌倉野草観察会の緑地にはものすごく茂っていました。

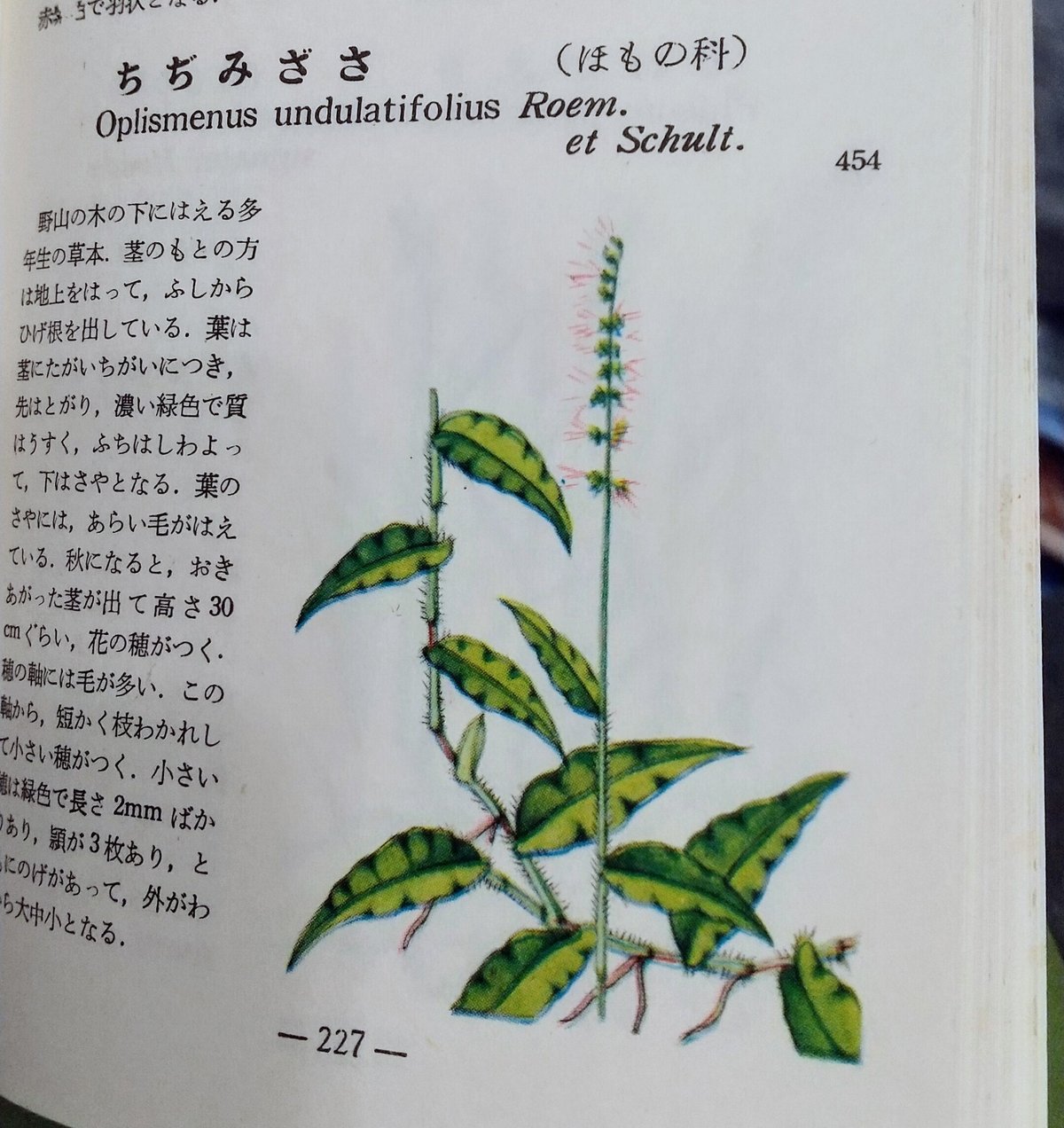

牧野図鑑にも載ってました。

牧野図鑑からチヂミザサの説明

チヂミザサ ほもの科

野山の木の下にはえる多年生の草本。

茎のもとの方は地上をはって、ふしからひげ根を出している。

葉は茎にたがいちがいにつき、先はとがり、濃い緑色で質はうすく、ふちはしわよって、下はさやとなる。

葉のさやには、あらい毛がはえている。

秋になると、おきあがった茎が出て高さ30cmぐらい、花の穂がつく。

穂の軸には毛が多い。

この軸から、短く枝分かれして小さい穂がつく。

小さい穂は緑色で長さ2mmばかりあり、頴えい(ほもの科の苞葉で、小穂の外部にある小葉体)が3枚あり、ともにのげがあって、外がわから大中小となる。

ウイキより

チヂミザサ(縮み笹、学名: Oplismenus undulatifolius[1])は、イネ科チヂミザサ属の多年草である。

和名は葉の形がササに似ていて、やや縮んだようなしわがあることから。

茎は枝分かれしながら地表を這い、多数の葉をつける。

葉は長さ3-7cmの卵状楕円形で、先端へ向かってやや細まり、先はとがる。葉の基部は葉鞘となって茎を抱く。 根は茎の節ごとに出て、茎を地面に固定する。

花は秋に咲く。このころになると、茎の一部は立ち上がり、先端から穂が出る。穂は高さが30cm程に達する。花茎の上半分位に、まばらに短い枝が出て、それぞれの枝に少数ずつの小穂がつく。

小穂は枝の下向き側だけに着く。小穂からは3本の長い毛が生えており、その表面が粘つく。

また、開花時の雌しべの柱頭の羽毛状の毛が目立ち、紫色の葯も比較的目を引きやすく、イネ科の花としては見栄えがする方である。 果実が熟すると、小穂の基部で外れやすくなり、その毛で他物に張り付く。動物などにくっついて分散を行うものと考えられる。

よくズボンなどにも粘り着いてくる、いわゆるひっつき虫のひとつである。

小穂は緑色であるが、毛は紫色を帯び、それに粘液がついてキラキラしている様子はきれいと言えなくもないが、その後のズボンの様子を想像すると気が滅入る風景でもある。

旧世界の温帯から熱帯にかけて広く分布がある。日本では全土に生育する。 森林内に生えることが多い。特に林縁部には繁茂することがある。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?