ガチ素人廃線・廃道探訪録〈西武安比奈線③〉

前回までの記事を読んでくださった方はありがとうございます。そうでない方ははじめまして。今回も筆者が廃線・廃道に魅せられたきっかけともいえる,埼玉県川越市に存在する廃線跡を2018年ごろの様子と比較しながらご紹介いたします。前回は大袋新田の水田地帯,および雑木林の中を走る線路敷をたどりました。今回は第3回目ということで,池辺用水橋梁,およびその先の区間を巡り,入間川河川敷にあった終点の安比奈駅を目指します。

前回はこちら。

もし興味がありましたら前回もご覧いただけると幸いです。

0.安比奈線との出会い

ここで非常に恐縮ながら,少し自分語りをさせていただきます。興味のない方は読み飛ばしていただいて構いません。

私が初めて安比奈線と邂逅したのは入学願書だかの書類を出しに進学を希望する高校へ電車で向かっていた時。受験生特有の浮足立った感覚を覚えながら、半ば心ここにあらずな様相で車窓を眺めていると、電車は南大塚駅構内に入っていきました。赤茶色の屋根がいい感じなな橋上駅舎をぼけーっと眺めていると,本線から分岐してカーブを描き住宅街へ吸い込まれていく線路敷のようなものがあることに気づきました。車両基地か何かかなと思いよく凝視してみますと,架柱はあまり見たことがない木製で,架線も見られず,よく見ると枕木はなくレールのみが伸びています。その空間はいかにも鉄道用地ではあるのですが,道路との交差部では線路のほうが鉄道柵によって寸断されどう見ても車両が通れる状態ではありません。これはいったい何事かと,その不可思議な光景が見えなくなるまで目で追っていました。今すぐにでもあの先がどうなっているのか確かめたい気分でしたが,その時は時期が時期なのと,まだインターネットに接続できる機器が身近でなく(単に筆者がスマートフォンやPCなどを買い与えられていなかったというだけの話です)その謎の空間の正体を確かめる術がなかったこともあり,なかなか訪れるができないまま受験期を終えました。

受験が終わり高校への進学祝いにと両親から人生初のスマートフォンを買い与えられ,インターネットへの身近なアクセス経路を獲得しました。そのスマホで真っ先に行ったのがあの謎の路線の正体を探ることであり,結果として廃線跡というものの存在を初めて認識することになりました。高校での学生生活にうまくなじめなかったこともあり時間を持て余していた筆者はついに単身安比奈線の探訪を決行。これが筆者の人生における初めての廃線跡との対峙であり,この出来事は筆者を廃もの沼に引きずり込んでくれた主要因でもあります。

恥ずかしながら自分だけで行きたい場所を決めて未知の領域に足を運ぶというのはその時がほぼ初めてでしたので,妙なワクワクと緊張感を感じながら,目の前に展開される摩訶不思議な光景を追いつつひたすらに写真を撮っていたことを覚えています。

長くなってしまい申し訳ありません。要するに安比奈線は筆者にとって特段思い入れのある場所だということです。

1.歩行者用橋梁のような池辺用水橋梁

大袋水田地帯と打って変わり,交通量の多い通りと交差する。

時刻は13:30ごろ,輸送会社の施設の裏手を回る小道を進むと,間もなく車通りの多い道路に突き当たりました。この道路は特に県道や国道などの指定はなく,振り返って狭山側に進むと入間川付近の工場に突き当たってすぐ終点になってしまうような道なので,なぜ交通量が多いのか若干謎です。ただ直前で県道114号と交差しており,こちらから南大塚や川越市外に向かう車のショートカットルートになっているのかもなぁとも思ったり。

赤星が現在地。前を横切る道路は南大塚や川越の市街地(青丸の部分)への抜け道みたいになっているのかもしれない。

さて我らが安比奈線はというと,雑木林を抜けた後,築堤により道路と高度を合わせ交差。さすがに大通りに居座ることは許されず,道路部のレールは跡形もなく撤去されアスファルトに寸断されます。

少し奥のガードレールが途切れている部分が前回最後に通ってきた道。

もしかしてここの道路は昔からあったのか?(後ほどほんのちょっとだけ深堀)

道路を超えた安比奈線は,荒れ地を小さな鉄橋で跨いだ後,再び築堤で少しずつ高度を下げ,道路部と周囲の高低差約2mを埋めていきます。

廃線跡は枯れた並木の中を征く。手前には小さな溝を跨ぐ橋梁がある。

名前から察するに下を通る溝は用水路のようだが,水は枯れてしまっている。

夏に来た時も同じような感じだった気がする。

よく見ると枕木も他の2橋梁に比べ保存状態がいいように思える。

この橋梁の何よりも特徴的なのは,見てわかる通り橋梁の両側に木製柵が取り付けられている点。当然こんな状態では列車は通れませんので,これは後年の施工によるものです。この柵のおかげで,一目ではまるで歩行者用橋梁のような見た目になってしまっています。これは線路敷への侵入対策の一環…というわけではなく,実際に歩行者用の柵として作られたものだったようです。

というのも,実はこの池辺用水橋梁とその前後の一部区間は,一時期限定的に遊歩道として開放されていたらしいのです。2009年NHKで川越を舞台にした連続テレビ小説「つばさ」が放映され,その撮影地となっていたそうな²⁾。廃線跡を撮影地に選ぶとは…良いセンスだぁ(謎の上から目線)。まぁ私は見たことないんで内容は全然知りませんが。ドラマ自体の人気と視聴率はいまいちだったようです²⁾が,長らく所有者にも存在を忘れられていたかもしれない安比奈線が日の目をみる格好の機会となったのは確かです。木製柵はこの時つけられたもののようですね。

遊歩道として開放されていたころの池辺用水橋梁周辺の様子はこちらのサイト様で確認できます²⁾。橋梁は安全配慮のため桁の上に板が設置され,柵も相まって魔改造されていましたが,前後区間の雰囲気はほとんど今と変わらず。この時はあの雑木林の区間も歩けたんですね…いいなぁ…。撮影地アピールはかなり控えめですが,その奥ゆかしさがまた良き。

なお,遊歩道としての開放区間は1年間程度だったようです。

橋梁の両側にオレンジ柵が設けられ,さらに車道側には立ち入り禁止を示す立て看板が。

脇から入れそうではあったが,とても入っていける雰囲気ではない。

その後遊歩道としての本格的な整備も他の用途への転用もなされず,安比奈線は現在までこの状態のまま捨て置かれている。

※余談

先ほど安比奈線と交差した道路,状況的に安比奈線敷設前からある道路なのでわ?と思い調べてみたら,やっぱりそうでした。

貨物線と書かれているのが当時現役の安比奈線。

現在の地図と同じ場所に赤星地点を横切る道路が見られる。

まだ安比奈線は開業していないが,やはり同じ位置に赤星地点を通る道路がみられる。

だからなんだ,といわれると困りますが…末端が周りに何にもない場所で工場に突き当たって終わるような,如何にも最近できた市道みたいな出で立ちの何の変哲もない道路にも意外と歴史があるもんだなぁと思ったりしました。家の周りを古地図と今の地図で見比べてみるだけでも,新たな発見があって面白いかもしれません。試してみてはいかがでしょうか。

2.安比奈線の行く手に突如現れる「壁」

さてここからいよいよ安比奈線の核心部へと入っていくわけですが…申し訳ありません。ここから先の区間について,具体的なルートを出すのは控えさせていただきます…。というのも,ここから先の探訪ルートには私道が含まれるんですよね。特に立ち入りや通行が禁じられている場所ではないので問題はないはずですが,念のためということで。

池辺用水橋梁以降の安比奈線は再び少しの間畑作地の中を進み,その間約100m間隔で接近できるポイントが存在します。

木の根がレールを持ち上げ,まるで自然の枕木のようである。

この先は入間川の河川敷へ続いていくはずだが,何やら前方が薄暗い…?

2018年ごろは,この付近に架線柱が残っているポイントもありました。

1本だけ残された架柱が哀愁を漂わせる。

池辺用水橋梁から約300mほど進んだ場所で,安比奈線は県道114号と交差します。

さてこの先,安比奈線は入間川の河川敷に入っていくわけですが…③の写真,足元に謎の影が落ちているのがわかるでしょうか。この影の主を確かめるべく,振り返ってみると…

…なんだこれは…。

眼前に唐突に現れたのはコンクリートの「壁」。安比奈線の行く手を完全に遮ぎる形で存在しています。

入間川にかかる県道114号線の八瀬大橋。

この「壁」の正体は,入間川を渡る県道114号線の八瀬大橋の橋台部分。八瀬大橋は川越市西部と川越インターチェンジを結ぶ重要路線として架設された橋梁で,橋長は239.20m、幅員は10.0mになります³⁾。架設年次は1993年。まだ安比奈線は休止線扱いである時代のはずですが,橋台部が建設限界を越えて侵食し,安比奈線を完全に寸断してしまっています。普通に高架でオーバーパスする設計にはできなかったのか…。

安比奈線が砂利採掘の規制の影響を受け休止になったのは1963年ですが,それから2017年に廃止に至るまでの約50年間に,旅客路線化や車両基地化などの活用案が西武鉄道内外から考案されていました⁴⁾。それらの直接的な頓挫の原因は収益性や必要性の低さでしたが,八瀬大橋の例にみられるような周辺の土地の利用形態の変化や保存状態の悪化などが廃止への動きを加速化させたような気もします。休止線状態のころから設備の整備もあまり行われず,踏切部のレール埋没や建設限界を超えた道路の建設もすでに行われていたようですし,即座に運転再開できるような状態はなかったでしょうから。

一人呆然と上を通り過ぎる車列を眺めます。

この寸断がなかったとして,安比奈線は廃止を免れなかっただろう。

必要に駆られて橋梁が作られ,必要がなくなり線路は寸断された。ただそれだけ。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

南大塚駅を出発してからここまでのおよそ2.3㎞の区間を,2時間ほどかけて歩いたことになる。

ちょっとノロノロ進行過ぎたな…

しかし,橋台により完全に寸断された後も廃線跡は残っており,安比奈線の存在意義ともいえる砂利運搬施設「安比奈駅」のあった終点へと続いていきます。

かつて国民の生活を陰ながら支え,そしてやはりひっそりとその役目を終えた安比奈線。その行く末には何が待っているのか,あるいは何もないのか。

3.終点「安比奈駅」へ

さて,ひとしきり感傷に浸った後も探訪は続きます。県道114号から先は,再び廃線跡沿線には近づけないため,また少し迂回します。廃線跡自体は今までと同じくやはりレールだけが残り,荒涼とした河川敷の中を進んでいきます。

特に「安比奈親水公園」は平日にもかかわらず多くの人でにぎわっていた。

例年の花火会場になっており,花火は先ほどの八瀬大橋上からも見えるらしい。

足元の砂利は意外にもしっかり踏み固められていて歩きやすい。

付近に砂利加工工場があり,この道は資材搬入,搬出のための大型トラック用の通路のようだ。

かつて砂利採取場と安比奈駅のあった場所の付近には,今も砂利加工工場が存在するようです。やはり入間川は砂利の産地として最適な場所なのでしょう。河川敷の広大な土地を思う存分活用した広々とした道路を一人とぼとぼと進んでいくと,

交差部のレールは撤去されている。

右側の土地はモトクロスのコースとして利用されており,休日に来るとけたたましいバイクの音と土煙が迎えてくれる。

前回探訪時と変わらぬ場所に線路が現れてくれて一安心。このあたりは工場に出入りする大型車だったりバイクだったりで音と土煙が凄いときがあるのですが,この日はバイクコースに人はおらず比較的静かでした。小心者の私にとっては,人目が少ないのは非常に助かります。

そうそう,この地点から振り返って進行方向の景色は,個人的に安比奈線の中で最も好きなフォトスポットだったんですよね。特段特別な遺構が残っているわけではないんですが,奥へと一直線に伸びるレールと,奥に渡されている小じゃれた形状の水管橋,そしてそれを背景にレールの真ん中に立つ木,という感じで,見ていてなんとも不思議で好奇心を掻き立てられる構図が広がっていたのです。

レールの真ん中に立つ木が…

…木が……あったんですよ…確かにここに……。

おそらく,老齢故倒木の危険があり伐採されたのでしょう。画面右側にも何個か切り株が写っていますが,これらも2018年に来たときはまだ伐採されず残っていました。

線路が1本の木に吸い込まれていく,なんとも奇妙で奇天烈な光景。

初めて見たときは,時が立てば鉄をも持ち上げ捻じ曲げる自然の強さに驚愕した覚えがある。

4年ほど前は自然の強さと侵食力に脱帽したものですが,どうやら自然ですらも時間の経過には敵わないようです…。わずか4年の間に細かいながらあまりにも多くの変化が起きていたんだなぁと改めて実感しました。

この先はいよいよ終点の安比奈駅。ここから先の部分は畑の中ですので,三度迂回をし,安比奈駅構内まで直行します。

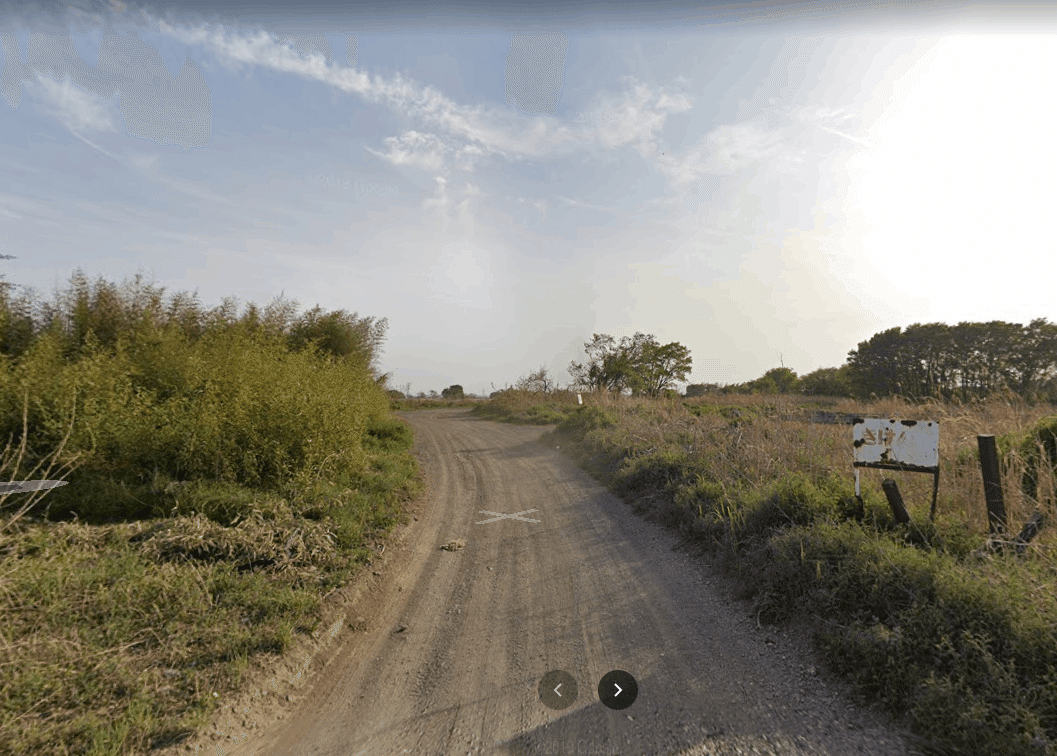

藪に囲まれながらもしっかりとした路地を進む。右の看板にはかろうじて「きけん」とだけ書かれているのが読みとれたが,いったい何がきけんなのか…。

バイクや車の轍が無数に刻まれた道を進むと,ついにその姿が見えてきます。

※google ストリートビューより拝借。

※google ストリートビューより拝借。

低木と藪に覆われた河川敷の一角が刈りはらわれ,柵に囲まれています。あとは少し盛り土がされた空き地が広がるのみ。これが2022年2月現在の元「安比奈駅」現況になります。いや「ここが」という表現ではなく,正確にはこの付近一帯が,採取した砂利を列車に積み込む安比奈駅構内ではあるのですが。以前訪れたときはこの⑤地点が最も印象的だったので,ここをピックアップしました。

柵の外側をぐるっと回り観察してみると…

④地点から見えた切り株のあたりからレールは何本にも分岐していく。

今見えている範囲のレールはあくまで安比奈駅の一部分で,実は右側の藪の部分にもレールが残っている。残念ながら撮影し忘れていたので写真は残っていない。

それであるということを示す遺構は何も見られないが,確かにここはかつて安比奈駅だった。

2018年ごろに訪れた際には,この場所にまだ架線柱が残っていました。

むしろよく50年余りもの間整備されずに持ったものだ。

砂利鉄道は1900年代初頭,特に大都市郊外の河川敷から建築材料である砂利を都心へ運搬する手段としての需要が高まったために盛んに敷設され,砂利採掘が機械化された1920~40年ごろに最盛期を迎えました⁵⁾。一方で砂利の大量採掘が河川環境に与える悪影響(堤防の破壊,水質汚染,河床面低下など)が顕著になり,砂利採掘が規制されるようになります。戦後の1964年には多摩川,入間川,荒川,相模川における砂利の採掘が全面的に禁止され,砂利鉄道は役目を失い最終的にそのすべてが廃止されました⁵⁾。砂利鉄道はもともと,時代の遷移とともに終焉を迎える運命にあったといえます。

かつての「幻の貨物線」の姿は,跡形もなくなり新たな用途に生まれ変わった都心の砂利鉄道跡などよりもよほど痛々しく寂寥感があった。

翻って2022年現在に戻ります。⑤地点から振り返りもと来た道を戻ると,右手に謎のコンクリートの塊が鎮座しています。

自分の中では砂利積み込み用施設という説がそれっぽいなと感じた。

さらに少し進んで左手からは,⑤地点から地中に埋められていたレールが

再び地上に顔を出し,しばしの間入間川と並走していきます。

藪と土が容赦なくレールを飲み込んでいく様子をぼーっと眺める。

この先にも遺構は残っているかもしれませんが,これ以降は藪と低木とぬかるみに突っ込んでいくことになるでしょうし,すでに十分に安比奈線を堪能できたと判断。ここで撤退することにしました。寒さが堪える2月の探訪でしたが,安比奈線の現状を知ることができ,大満足のうちに探訪を終えることができました。

4.今回の撮影地点

周辺の道路事情より,今回は撮影地点のみの表示とさせていただきます。今回の区間は,特に初見ではわかりづらいポイントが多かったと思います。実際筆者も初めて訪れたときは,この区間へのアクセス路にたどり着けず探訪を断念していたり。実は今回の区間,特に安比奈駅周辺については,実はgoogle ストリートビューで間近まで行けますので,現地を訪れるのが不安であればそちらをご覧になってもよいかもしれません。

5.全区間を通して

今回探訪した西武安比奈線は,全線にわたって比較的遺構が残っていること,全線合わせても3㎞ほどと短く,比較的短時間で辿れること,都心からそれほど時間をかけずに訪れられることなどから,手軽に探訪できる廃線跡としておすすめできると思います。一方,線路敷に立ち入れず沿道もないので多くの場所で迂回を強いられる点,代替交通機関がなく自転車を持ってこない限り徒歩でたどるのを強いられる点などは注意点となるでしょうか。現時点では残存する遺構,特にレールの撤去は行われないようですが,すでに廃止された路線ですので,いつ撤去が始まるかはわかりません。総じて訪れやすい廃線跡ですので,気になった方はぜひ探訪してみてください。

〇参考にしたサイト様

1)「廃線跡の聖地を巡礼する・安比奈線その②~廃なるものを求めて 第7回~」散歩の達人ホームページ

最終閲覧日:2022年11月21日

2)「NHK・朝ドラ<つばさ>のロケ地・安比奈線周辺を歩く」ロボットのつれづれ日記

最終閲覧日:2022年11月21日

3)「【橋りょう】 八瀬大橋〔川越市〕」埼玉県ホームページ

最終閲覧日:2022年11月21日

4)「西武安比奈線」wikipedia

最終閲覧日:2022年11月21日

5)「砂利鉄道」wikipedia

最終閲覧日:2022年11月21日

6)google map,ストリートビュー

7)地理院地図

8)今昔マップ

蛇足

長時間の閲覧,ありがとうございました。前回の記事に関して,自分が今まで書いた中で最も多くの反響をいただきました。ありがとうございます。ノートPCのキーボードの右半分が反応しなくなったり,親族が亡くなったりといろいろあって,かなり間が空いてしまいました。今回は個人的に特に思い入れがあった区間でしたので,結果的にかなり長い記事となってしまいました。稚拙な文章で申し訳ありませんが,これを機に廃線・廃道跡に興味を持っていただけた方がいらっしゃいましたら幸いです。結構曖昧な記憶で書いている部分も多々ありますので,事実と異なる点などありましたら遠慮なくお申し付けください。今後も規模の大小にかかわらず,自分が訪れた廃道や廃線,その他面白かった場所などをゆるゆるとアップしていければと考えております。

それでは,またどこかで。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?