100年前の ある挿話_1_彼女の希求

序

ある香水は、何故、身体の芯を震わせ、心に響きわるのか.

そうではない、香りとの違いは、何なのか.

当ラボのミッションは、精神に響く”香り”の存在を理解することで、そのために様々な角度から香りを捉える試みを続けている。

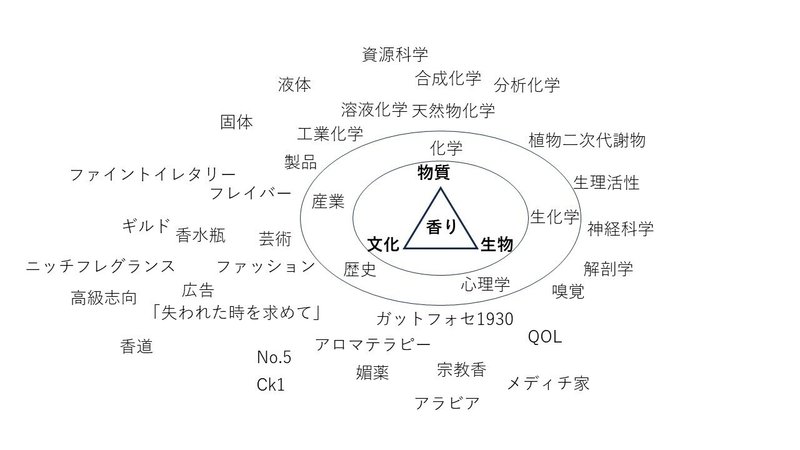

香りを理解するためには、物質としての香水のみならず、それを捉える人の仕組み、さらには香りの文化としての一面をも知る必要がある(Fig.1)。

目で見ることができない、現在主力の通信手段で広くシェアすることもできない、共通認識や客観評価が難しい、という香りの特徴は、香りをパーソナルな印象という秘密の中に閉じ込めたままにするのには都合がいい。

私の香りへの執着は、『coat d’amur』との出会いだったことは既に記した。(I. 始点|調香師 山人ラボ sunyataperfume (note.com))

あの香りと初めて出会ったときの驚きは、今も忘れられない。

その後、『coat d’amur』のほかに、見たことのない情景を、突然心に浮かび上がらせ、それまでになかった新たな発想を次々に生み出すきっかけとなる香水をいくつかの調香香水で知った。

無数の香水、香り、香料製品が溢れるこの世の中で、一体何が、心を打つ香りであって、その他のものと何が異なるのか?

その印象とは、客観性があるものなのか?個人的なものなのか?

疑問はいくらでもある。

2年間の独学に加え、調香師である師の下での5年の修行、ディプロマを取得し調香師として5年の実務を経てた今も、未だ明快な解を得たとは言い難い。

それでも、これまでには多くの手がかりを拾った。

それをここに記していきたいと思う。

香りの秘密を仕舞い込むには、私ひとりの意識と記憶の中では狭すぎる。

知り得たことを、教科書や啓蒙書のような形で一方的なテキストを書く気にはならない。

物語仕立てにしたい。

読む人それぞれが感じればいい。それ以上でも以下でもない。

感じたことだけが事実。

それは香りそのものの性質だから。

『100年前の ある挿話』

現在の知らない人はいない100年前の先駆的デザイナーと調香師が、

おそらく、香りについて、同じ疑問を感じ、その秘密の解の一端を掴んだという推測に基づく話。

伏せられた意図の下に創作された名香『No.5』の挿話。

数回に分けて掲載します。

**********************************

1.彼女の希求

爆音と排気ガスをあげる車と、その中から発せられる甲高い女の笑い声が通り過ぎた。

思わず袖で口元を覆い、逃げるように小路に入った。

回廊の石畳を歩く自分の足音が、耳にまで届く。

それが恥ずかしい振る舞いだと分かっていても、足は怒りに震え音を立てて進む。

今、涙を落とすくらいなら、無粋な革靴の音を立て続け、その無粋な音に意識を集中させていたい。

半刻ほど前。

色付いた夕陽がブティックの中に差し込む頃、彼女は店じまいの支度を始めた。

突然入り口のドアが開き、恰幅のよい男性が入って来た。

「ムッシュー、御用を伺います。今日は奥様への贈り物でしょうか。」

男性は、彼女と目を合わせることも無く、店をひと通り眺め回した後に、言った。

「マダム!こちらはまた素敵なブティックですね。私は、今日はここのオーナーにお目にかかりたいのだが。」

「オーナーは、私です。」

彼女は帽子の下で男性の白い睫毛に縁どられた目が一瞬丸くなったのを見逃さなかった。

数秒の沈黙の後、男性はいかにも納得がいったように私を頭の先から爪先まで、そして頷いた。

「そうでしたか。ええ、ええ、分かります。しかし今日は、この通りで新たに出店をお考えの方がいて、この不動産に関わる話がしたいのです。この店を経営されている、ご主人に、お取次ぎ願えないでしょうか。」

太い指が取り出した名刺に、知らない不動産会社の名があった。

「私がこの店の経営者ですのよ、ムッシュー。他の誰でもありません。経営に関わるお話であれば、私が対応します。」

日が暮れかけ、窓ガラスは鏡のように店内にいる私と男を映す。

もう、店を閉める時間だ。

不動産の営業など相手にせず、名刺ごと押し返してしまえばいい。

しかし、この男は今、視線を下げて見下ろした私が、小柄な女性であり、

加えて、もう小娘ほどには若くはなく、かといって年寄でもない風采をしてることから、

誰かの雇われ店番をしている売り子、或いは、特別な雇われ人、つまり経営者の愛人だか、そのようなものと決めつけたのだ。

女は、経営判断などしない。

いや、しないというのではなく、生き物として生来、判断や決断ができないように元来できている。

主人であるどこかの男の判断に従い、言われた通りのことが出来る女は十分「優れた女」である。

そして、こうやって衣料品店の接客を任されている。

そんな「優れた女」に対し、少なくとも敬意をもって接しているだけ、自分は紳士だと己惚れている男。

その男から受けた、値踏みされるような視線を思い出し、狭い回廊を進むココの足音は一層大きくなった。

回廊を過ぎ広い通りに出ると、シルクハットの男性の腕に自分の腕を絡ませたドレスの女性が向かってくる。

パニエが広げる絹のスカートが、すれ違いざまに彼女の袖に触れた。

コルセットで締め付けたウエストからは、ローズオットーの甘い匂いが女の体臭と混り、彼女の鼻腔を掠めた。

彼女は気付く。

私は、先刻あの男性に、こんな香りのする女性と同じようにみられたのだ。

一人前の人間、社会の一員としてではなく、男性の付属品、装飾品としての、からっぽな女性のように。

男を頼り生きる花、その実、男の母親のメタファーとしての甘さを湛えた香り。

独りで決断を下し、選び取ることのできる意思のある私には、こんな寝室の下着のような香りを纏って通りを歩くということは、耐え難い。

しかし、街で手に入る香水は実際のところ、どれも、ローズやガーデニア、ミュゲやリリーといった、フローラルブーケそのものの香りばかりだった。製造元や店が違っても、どこのも似たり寄ったりだ。

「香りが必要だわ」

ココは足を止めて、そう思った。

「家柄よろしい娘さんたちが、コルセットで締め付けるためのフリルだらけのドレスに纏う香りではない。嫁ぐことだけが人生の目的のような香りは嫌なの。

自分の手で運命の舵を切る、そんな時に必要な香りが欲しいの。」

カフェの小さなコーヒーテーブルを挟んで、彼女は親友のミジアにそう漏らした。

彼女の創る服のファンで顧客の一人であり、また、気の合う友人の一人でもあるミジアは、彼女がデザインした服を見事に着こなしている。

豊かな上半身に反し、スツールから伸びる真っ直ぐなミジアの脚は、タイトなシルクジャージの生地に包まれていることにより、より美しい造形となる。

もともと、森の中で狩猟をするためのスポーティーな服だったパンツも、彼女の手でデザインと縫製にかかれば、土臭さが抜ける。

真っ白なクロスのかかる都会のコーヒーテーブルの下で、その服はシックに見える。

それは何より、手足の自在な動きを奪わないことを装いに優先する、自由に生きるミジアの「彼女らしさ」に反しない恰好だった。しかし、いま彼女から微かに薫るローズとリリーのパウダリーな香りは、やや母性的で、禁欲的な感じもする。

黒猫が隣のテーブルの椅子から音もなく石畳に降りた。小さな足と手が交互に動き、しなやかに去って行く。私も、そんな風に道を歩きたい。

彼女はさらにミジアに畳みかける。

「男にぶら下がった古裂れのような女ではなく、自己をよく知っていて、自分らしい装いができる、シックな女性に似合う香りよ。男性と対等な女性が纏うの。」

ミジアは面白がって言う。

「男性が支配する社会の中で、一人前の対等な人間として認められるには、ドレスを脱いで、タキシードを着る。フローラルの香りの代わりに、男性の頭から匂うオークモス整髪料を漂わせのかしら?」

ミジアの眉を顰める冗談に、彼女は首を横に振った。

「ちがうの。男性からも一人前に扱われるっていうことは、それは女性が男性のように振る舞う事とは違うの。私の本質はあくまで女性よ。男性の真似などできないし、する気もないわ。」

「では、ローズやリリーのようなフローラルではなく、どうやってフェミニン香りにするのかしら?」

ミジアはまだ彼女が言い尽くしてはいない、もったいぶっている話の背景から、香りについてのイメージを聞き出そうとする。

「花の香りは、たしかに、若い娘が纏うととてもエレガントだと思うの。けれども、人生の中である段階に達した女性が同じ花の香りを纏っていると、なぜか、色褪せて地に落ち、饐えた香りを放つ前の花を想起させるの。

たとえば、私たちのように、もう娘ではないけれど、経験を積み、自立していても、女性が華やかに自分らしくいられる、そんな華のある香りを創りたいと思うの。」

「単に男性が使う香りを、女性が纏うのではダメなのね。」

「女性は歓びに満ちている香りを纏うべきだわ。女性が男性と対等であるからと言って、男性を象徴しているような香りを真似て纏うのは、どこか禁欲的な気がしない?或いは、男装の麗人を想起させる。」

「そうねえ。でも、そんなあなたが言う香水は、何処に行けば手に入るの?」

彼女の黒い瞳が大きく輝いた。

「私が創るのよ。あなたは、私の創る香水のモデルよ、ミジア。フェミニンでありながら、自由なその態度。誰にも媚びたりしない。自分で決めて、自分で動く。まだ誰も経験したことのない新たしい香り。」

目の前の、知的なフラッパーであるミジアのような女性に合う香りを創る。

Cocoは、そう決めた。

続く

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?