まちづくりの成功と失敗を分けるのは、たった一人のトータルプロデューサーの存在だった。

まちづくりの成功と失敗を分けるもの。その最大の要因の一つが「トータルプロデューサー」の存在であると私は考えています。

どんなに素晴らしいコンテンツがあったとしても、その場所のコンセプトが統一されておらず、それぞれが点と点として存在しているだけでは、たった100メートル先にある場所までも、観光客は足を伸ばしてくれません。

まちのコンセプトを決める、鶴の一声。

まちにはさまざまな人が住んでいます。このまちをよくしたい、人がたくさん集まってほしいという思いは同じであったとしても、「私はこれが大事」「俺はこれが好き/嫌い」という意見の食い違いがあります。

「まちづくり」と言っても、それぞれがやりたいことをやっているだけでは、町の魅力が磨かれず、ただお店や遊び場がそこらにあるだけ。

そこに鶴の一声で「このまちのコンセプトはこれでいきます!」と言える人がいる町は強いのです。コンセプトが統一されることで、これまで点と点でしかなかったコンテンツが線になり、面になり、「まち」という広がりを持つようになります。

まちづくりは一人ではできません。

しかし、コンセプトを決める決定権を持つリーダーは一人のほうがうまくいきます。そのたった一人の確信犯が決めたコンセプトに沿って、まちが一体となることではじめて、本当の意味でまちづくりの成功に踏み出すことができます。

鳥取県「水木しげるロード」の先にある、知られざる名物

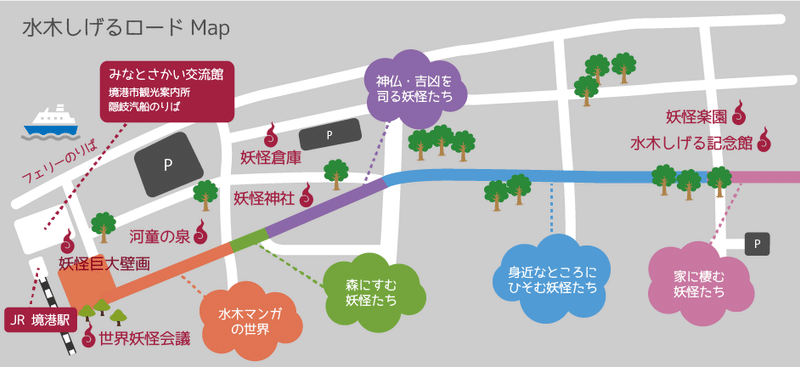

鳥取県の境港市は、「ゲゲゲの鬼太郎」の生みの親として有名な水木しげる先生の出身地です。ここには「水木しげるロード」と言う、妖怪通りがあります。

鬼太郎のブロンズ像をはじめ、お店の売り物や、神社、マンホールの蓋まで、妖怪たちがいたるところに隠れています。水木先生のファンの方はもちろん、鬼太郎たちに会えるので子ども連れにも人気です。

画像引用:水木しげる記念館

ところが、(私も実際に訪れたことがありますが、)まちづくりという視点で見ると「これではもったいない」というのが率直な意見です。

この「水木しげるロード」に面しているお店は良いのですが、そこから一歩外れると、全く「妖怪の町」のコンセプトが引き継がれておらず、途端に客足がなくなります。

観光客の方たちは、「水木しげるロード」の中だけで、妖怪まんじゅうを食べたり、ちょっと遊んだりして帰ってしまっているように見受けられました。

「水木しげるロード」に限ったことではありませんが、こうしたメインストリートに入っているお店は、県外から参入しているチェーン店であることも多く、周辺にある地元のお店に足を運んでもらえなければ、結局人が来ても地元にはお金が循環しないという事態が起こります。

実はこの「水木しげるロード」から150メートルほど先には港があり、そこではとても美味しいカニが安くでたくさん食べられる場所があるのですが、多くの人がその存在に気づかないまま、「水木しげるロード」の端でそのまま引き返してしまっています。

画像引用:しまね観光ナビ

町全体をひっぱっていくトータルプロデューサーが不在であるがゆえに「水木しげるロード」「妖怪のまち」というコンセプトが地元のお店にまで浸透していないのです。せっかく一つひとつは素晴らしいコンテンツなのに、うまく繋がらず活きていない勿体なさを感じてしまいました。

テニスの聖地と、テニスが嫌いな地元人たち

もう一つコンセプトが地元に浸透していない残念なまちの事例をご紹介します。それが千葉県長生郡の白子町です。

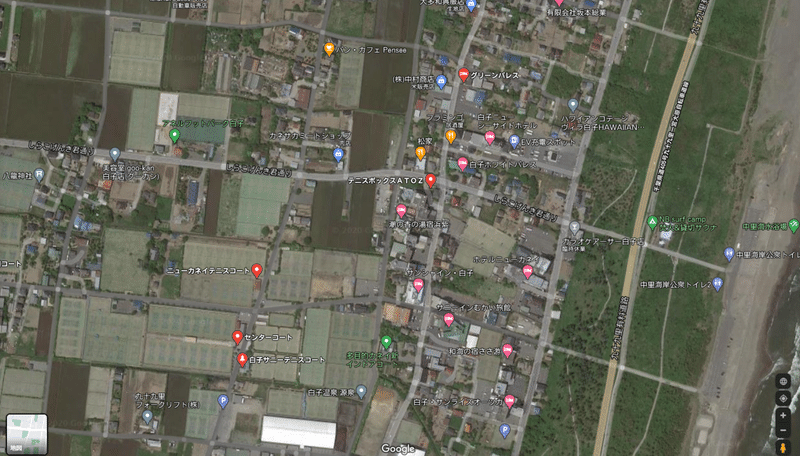

白子町には、テニスコートが300面以上あり、日本一テニスコートが多いまちとして有名です。年間数万人もの人がテニスをしに訪れていますが、そのほとんどが、日帰りしてしまうのです。

白子はもともと漁師町です。そこに国がテニスコートを作り、それを譲渡された形なので、「テニスのまち」というコンセプトは後づけです。そのため、もともと白子に住んでいる人の中には、「テニスのまち」であることに否定的な人も多いのです。

画像引用:Google Map

千葉県白子町近辺の上空写真。画面左半分の黄緑色のところはほぼすべてテニスコート。右端は海。

白子町は成田空港からも近いため、有明で開催される楽天オープンなどの大きな大会に出場する海外選手の練習場所としても本来は最適な場所のはずです。しかし、地元に「外国のテニス選手を迎える」「テニス選手のための宿泊場所を用意する」という意識が弱いため、いつまでもホテルや飲食店などのレベルが上がらず、まちの価値が上げられずにいます。

では逆に「海辺のまち」というコンセプトではどうだろうか、と考えてみたのですが、大量の防風林に囲まれてしまい景観は悪く、海が目の前という立地が活かせていないような状況です。

テニスコートも海も、とても強力なコンテンツなのにどちらもうまく機能しておらず、まちづくりを生業としている私は、白子のまちを見るたびにどうしも歯がゆい気持ちになってしまいます。

市長の宣言で、まちが一体となって「聖地」を売り出した沼津の躍進

では、コンセプトを統一して成功しているまちはどこかと聞かれたら、私は真っ先に「沼津」を挙げます。静岡県沼津市はスクールアイドルアニメ「ラブライブ!サンシャイン!!」の舞台となっており、聖地巡礼でたくさんのファンが訪れています。

テレビアニメが放送された当時の市長、大沼明穂氏は、沼津をラブライブのまちとして大々的にPRをし、作品に登場する声優グループをPR大使に任命したり、ラッピングバスを走らせたりと、町をあげて、訪れるアニメファンのためのタイアップ企画を多数展開しました。

画像引用:沼津まちあるきスタンプ

コアなファンの方の中には「何回も沼津まで往復するコストを考えれば、住んだ方が安い」と移住してくる人もいたそうです。

私は、まちづくりなどの取り組みを通して、そのまちの価値があがり、土地の値段が上がることを「まち上場」と呼んでいますが、沼津は「ラブライブの聖地」というコンセプトですっかり上場を果たしました。

これは、大沼元市長がトータルプロデューサーとして「ラブライブ」というコンセプトを明確に打ち出したこと、また地域全体がそれに従って舵を切ったからこそできたことです。

市長の求心力がなく、地域の企業やお店が積極的にならなければただの絵にかいた餅で終わっていましたし、反対にそれぞれの店舗が独自で「ちょっとラブライブっぽい感じを出してみる」程度の取り組みしかしていなければ、遠方から人が大勢集まるほどの人気は出なかったはずです。

アニメのモデルとなったまちに、ファンが聖地巡礼をすること自体は珍しい話ではありませんが、沼津ほど強力に聖地としてのPRをしているまちは多くありません。

町が一体となってコンセプトを統一したからこそ、さらに多くのアニメファンを引き付け、気づけばアニメのファンがまちのファンにもなってくれたのではないでしょうか。

※ラブライブの聖地としての街おこしに尽力された大沼市長は、2018年3月にお亡くなりになっています。その後当選した賴重 秀一現市長もラブライブとのコラボの更なる充実を選挙公約にするなど、「ラブライブのまち」というコンセプトは引き継がれています。

たった一人の確信犯が、まちの未来を変える

鳥取県の境港市も、千葉県の白子町も、とても強いコンテンツをすでに持っています。ただそのコンセプトがまちに馴染んでいないために、せっかく遠方から人がきても、「妖怪まんじゅうを食べて終わり」「テニスをして日帰り」になってしまっており、地元にお金が落ちる仕組みができていません。

あと150メートル足を伸ばせば、オーシャンビューの宿でカニを食べることができるのに…

古民家をホテルにすれば、朝からテニスができる絶好の別荘地になるのに…

コンセプトを統一するために必要なのは、沼津の大沼元市長のように、鶴の一声ですべてを押し通すことができるリーダー、トータルプロデューサーの存在です。

皆の意見を聞いて、最大多数が納得できるような妥協点を探すのではなく、一人の確信犯がコンセプトを決める。これが、これからのまちづくりには絶対に必要なプロセスです。

株式会社SUMUS 代表取締役

小林 大輔

取材・メディア掲載に関するお問合せはホームぺージよりお願いします。

https://sumus-inc.co.jp/contact/

最後まで読んでいただいて、ありがとうございます!もしよろしければ「スキ」ボタンも押していただけるとうれしいです。ふだんはTwitterでも仕事での気づきを発信しているので、こちらもぜひご覧ください! https://twitter.com/DKobaya