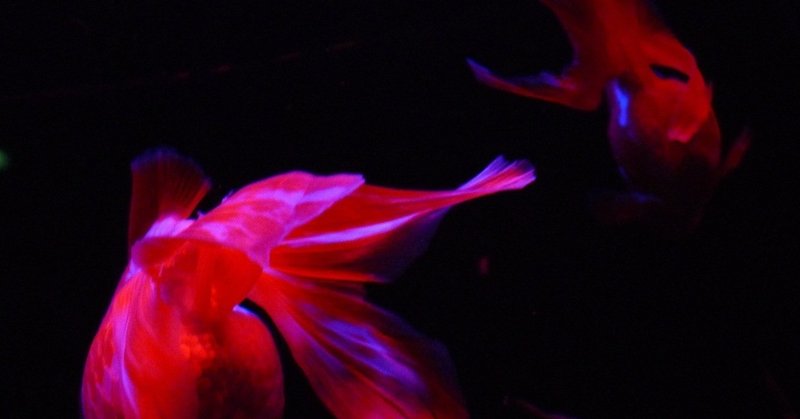

金魚を調教した話

むかし金魚を調教しようとしたことがある。そう言うと「金魚って調教できるの?」と驚かれる。もちろん金魚は調教できる。イルカやアシカのように難しい芸は無理でも簡単なこと、例えば輪くぐりなら1週間程度で学習成果があらわれる。

必要な材料は多くない。水槽、針金、それから金魚の餌だ。水槽は家庭用のものでいい。1週間で結果を出すなら、水槽はむしろ大きすぎない方がいいのだ。針金は20〜30センチもあれば十分だろう。それで直径6センチほどの輪を作り、あまった部分を持ち手とする。そして、水槽の中央にその輪を沈める。あとは金魚が偶発的に輪をくぐるのを待ち、輪をくぐったら、すかさず餌をやる。これを繰り返すことで、輪くぐりという行動が強化されていくのだ。そんなのでうまくいくのかというと、たいていはうまくいく。でも、もちろん何事にも例外はある。

これは20年以上前、私が教育心理学専攻の大学生だった頃の話だ。だから今の学生はもうこんな実験はしていないのかもしれない。心理学のトレンドも変わっただろうし、動物愛護の観点からも好ましくないような気がする。当時も実験をしながら、かわいそうだなと思った。だって輪くぐりなんか学習したくないだろうに。でも私が金魚に輪くぐりを学習させられなかったのは、かわいそうだと思ったからではなかった。

私が通っていた大学には医学部がなくて、理工学部のキャンパスは別の場所にあった。だからあの文系ばかりを集めた都心の構内で、そんな動物実験が行われているのを知っていた人は多くなかったと思う。

生物実験室があったのは教育学部の6号館の1階だった。窓があるのに日当たりが悪くて、昼間でも中途半端に薄暗かった。実験室から続きの動物実験準備室にはマウスの飼育ケージが縦横みっちり並んでいた。それなのにほとんど物音がしなくて、それが逆に薄気味悪かった。

学部生の実験に金魚が選ばれたのは、マウスより安く調達できるからだった。だからチューターが配った金魚に、1匹だけアルビノの白い金魚が混じっていたのは、金魚屋の手違いだったのだと思う。アルビノの金魚が普通の金魚より高く売られていることや、視力が弱いことを知ったのは、ずいぶんあとになってからだ。

それまで私は、赤い金魚しか知らなかった。子供の頃にお祭りで金魚すくいをやったことはあるけれど、結局1匹もすくえなくて、それ以外のペットを飼ったこともなかった。生き物に対する知識と経験が極端に不足している状態だった。だから、自分に配られた金魚が他と比べてやけに白いなと思っても、そういう個体もいるのかもしれないと思って、それ以上は深く考えなかった。

実験は難しいものではなかった。そもそもがすでに確立された理論を、何度も行われてきた方法でなぞるだけの課題なのだ。問いも答えも与えられているのだから、それらしいレポートを書くだけなら、実験をしなくてもできてしまう。そのせいなのかわからないけれど、実験室でクラスメイトに会ったのは、実験期間の1週間で2、3回しかなかった。何時に実験を行うかは各自に任されていたから、それほど不思議な話ではないのかもしれないけれど、それにしても会わなさすぎた。理由はいまだによくわからない。途中で金魚を死なせたという話も聞かなかったから、放置されていたわけではなかったと思う。とにかく私はその実験室で、ほとんどいつも1人だった。マウスがいる準備室が薄気味悪くて、手っ取り早く済ませたかった。

普通は日数が経つにつれて学習効果が出てくるので、1日あたりの訓練時間は短くてすむようになる。でも私の場合は逆だった。金魚が1時間で5回以上輪くぐりをしたのは最初の2日だけで、それ以降は輪をくぐるどころか、ほとんど動かなくなった。私は針金の輪を垂らした状態で、小さな水槽をぼんやり眺めるしかなかった。ここがパブロフの犬で知られる反射を利用した古典的条件づけと異なるところで、とにかくきまぐれでもなんでもいいから、学習者が自ら行動を起こしてくれない限りは、なにひとつ進まないのだ。

4日目には、金魚があまりにも動かないので、ちょっとでも輪に近づいたら餌をやるというルールへ勝手に変更した。輪をくぐるのを待っていたら、夕方のバイトに遅れそうだったし、最悪の場合、金魚を飢え死にさせてしまうと思ったからだ。

私は金魚にわかりやすいように餌を落としたつもりだった。でもそれは、金魚の目の前を通過して、水槽の底へふらふらと漂うように落ちていった。金魚は、目隠しされた人のようにその場で少しふらついたあと、水槽の底でごく狭く周回し、それからやっと顆粒の風邪薬みたいな餌を食べた。私は自分に配られた金魚をもう一度よく観察した。体は全体的に白く、背びれと尾びれだけがうっすらとオレンジがかっていた。そして赤い目をしていた。金魚に向かって手を振ってみても、ぜんぜん反応しなかった。

あのとき私が取るべき行動は、担当のチューターをつかまえて、元気な赤い金魚に取り替えてくれるように申し出ることだったと思う。でも私は、まともな実験結果が得られないことをわかりながら、次の日も実験室に行って同じことをした。かわいそうな金魚を見捨てたくなかったからではない。私はただ、どうしたらいいのかわからなかっただけだった。1週間の実験期間が終わり、チューターが金魚を回収してくれたときは、もう金魚の世話をしなくてもいいのだと思ってほっとした。

実験レポートは期日内に提出した。同じ課題をやった先輩のレポートがクラス中に出回っていて、私はそのコピーを見ながら、原則どおりのことを書いた。

きっぱりした線引きがあったわけではない。でも、私はだんだん専攻の教育心理学の勉強をしなくなっていった。人の心や、学びが生まれる仕組みに興味を失ったわけではなかったけれど、どの講義を聞いても、仮説を説明するのに都合のいい一部だけを切り出しているだけのように見えた。仮説の邪魔になることは黒い布でおおわれていて、でもいちばん大切なことは、その布の下にあるような気がした。

生活の中心は友達と組んだバンドと、スタジオ代を稼ぐために増やしたバイトになった。たまに図書館へ行っても、専攻とは関係のない小説ばかり読んでいた。一般教養で履修したフランス文学の教授が好きだった。

「僕の講義に出るより、友達と話したり本を読む方が大切だと思ったら、来なくてもいいよ」と、先生は言った。日本人だから目の色は黒かったけれど、髪の毛が真っ白で、ピンクのシャツがよく似合っていた。その先生の講義には全部出席した。原則の外側に行きたかった。実験では誤差として切り捨てられるものをすくいとったような物語が読みたかった。あとから考えてみれば、私がしていたのは文系大学生のよくある生活で、枠から出ようとしていたつもりでも、実際には圧倒的多数に属していたし、外から見れば大きな変化があったようには見えなかったと思う。それでも私は、あの実験で1つのことを学習したのだと思う。

それは、すべての物事には例外があるということだった。そんなことは誰でも知っているし、自分だってとっくに知っている。そう思っていたけれど、私はあのときやっとそれを本当に理解することができたのだと思う。そしてあれからずっと、私は原則の外側にこぼれてしまったものに気をとられながら、生きているような気がする。

金魚を調教する実験で使われた理論は、オペラント条件づけと呼ばれるものだった。この理論を体系づけたアメリカの心理学者、バラス・スキナーの名前を取って、スキナー型条件づけと呼ばれることもある。スキナーは、人間の行動を心理的な内面の状況や個人の性格ではなく、外的な環境に関連づけて説明しようとした学者だ。だからスキナーに言わせれば、私が一回性の内的な体験を通して学んだと思っていることも、薄暗い実験室とアルビノの金魚という外的な条件で自動的に成立した出来事であり、それを繰り返し思い出して都度何らかの報酬を得ながら、私が私自身を勝手に調教してきただけなのかもしれない。あるいは、もっときちんと心理学を学べば、より適切な用語で説明することも可能だろう。でも、それはもう自分にはどちらでもいいことのように思える。なぜなら私はあのとき、説明より物語を選んだからだ。

教育学部の6号館は銀杏の並木道に面していた。銀杏の木は等間隔に並んでまっすぐ上に伸びていて、並木道には十分な陽が差していた。道を歩く人はみんな明るい顔をしていて、幸せそうに見えた。窓ガラスには退屈そうな自分の顔が映っていた。薄暗い動物実験室の中で1人じっとしている私は、水槽の中の白い金魚に似ていた。

最後まで読んでいただいて、ありがとうございました! そこにある光と、そこにある影が、ただそのままに書けていますように。