2004年 大阪近鉄バファローズ(5位)

2004年6月13日。衝撃的な見出しが新聞の一面を飾りました。

「大阪近鉄バファローズがオリックス・ブルーウェーブと合併する」

1950年から54年間続いた近鉄の歴史は同じ関西の球団であるオリックスとの実質吸収合併という形で幕を閉じるのです。

今回はその2004年の近鉄を振り返りましょう。

↓3年前の近鉄優勝時の成績はこちらから

近鉄消滅へ

大阪近鉄バファローズの親会社はその名の通り鉄道会社の近鉄(近畿日本鉄道)。しかし近鉄グループの経営難により近鉄とオリックスの合併構想が6月13日の新聞報道により表面化。

実は近鉄もこれに対して無策ではなく球団から近鉄の名前を外して命名権を売り出す構想はありましたが他球団の反発を受け断念。

にっちもさっちもいかなくなった近鉄はオリックスに吸収合併される形を取ったのです。

しかしこれにはプロ野球選手会が反発。さらに言えば経営陣は1リーグ制にしようと画策しており、これには選手会会長・古田敦也(ヤクルト)や近鉄の選手会長の礒部公一らが対立。

9月18日,19日にはプロ野球初のストライキを決行するなど大荒れとなったこのプロ野球再編問題ですが、結局は近鉄とオリックスは合併、そして新規参入球団を募るという形で2リーグ制は存続。もしここで1リーグ制になっていたら今のプロ野球界は全く違うものになっていたでしょう。

スタッツ

打撃陣

この年の近鉄は得点数リーグ5位の630、打率.268でリーグ5位と打撃で優れていたわけではありませんでした。

3年前のいてまえ打線のメンバーは軒並み成績を落とし、吉岡雄二は怪我のためシーズンを全休。

規定打席に到達したのは大村直之、水口栄二、礒部公一、中村紀洋、北川博敏、阿部真宏の6人でした。

特に礒部公一に関しては近鉄の選手会長としてプロ野球合併問題関連のことで日々奔走しながらこの成績を残したことは本当に凄いと思います。

また大西宏明や阿部真宏はまだ24歳、26歳と若く、結果的に分配ドラフトでどちらもオリックスに移籍しますがも主力を担っていく存在となっていきました。

最後は星野おさむのサヨナラ打で決着した

投手陣

2001年の優勝時はチーム防御率4.98と燃え盛っていた投手陣ですが、この年は4.46とリーグ3位。なんといっても23歳の岩隈久志が21登板で防御率3.01で15勝と大活躍。最多勝と最高勝率の2タイトルを獲得しました。

あとはK.バーン、J.パウエルの2人の外国人投手が規定到達。それぞれ6勝、8勝を挙げています。ちなみに2人とも翌年オリックスに移籍しています。

ただそれ以降が微妙というか 前川勝彦とのトレードで阪神から加入した川尻哲郎は4勝どまり。大阪ドームでの近鉄最終戦に先発した高村祐や22歳の高木康成はどちらも2勝で終わってます。先発防御率は4.23でリーグ2位です。

救援陣では前年オフに門倉健・宇高健次を放出し矢野英司・福盛和男を横浜から獲得する2対2のトレードを敢行。

福盛は43登板して10Sを挙げ、守護神とまでは言えませんがチーム内最多セーブとなっています。一方の矢野は16登板で防御率12.15というとんでもない結果に終わっています。

先発陣とは違って救援は崩壊していて小池秀郎が49登板で6.33、吉川勝成が50登板で2.82、ヘクター・カラスコは53登板で5.57、吉田豊彦は56登板で4.15と大崩れ。救援防御率は5.02とリーグ5位で先発陣の足を引っ張る結果になりました。

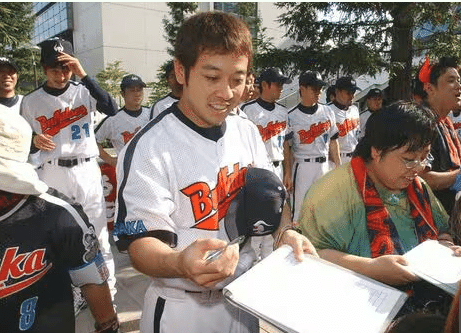

球団関係なくこのような署名は行われた

かつて近鉄で活躍した大島公一や吉井理人も駆けつけている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?