「レッドタートル」ジブリが本当にやりたかったこと

この映画についての感想は

もうずっと書きたかったことでした。

公開された2016年9月、

映画館で1回観て、びっくりして、

ぼんやりと日々を過ごして

そのままもう1回映画館に観に行くなんて

この作品が初めてでした。

これか、これこそがやりたかったことなんだと

ジブリアニメのゴールが見えたのと同時に、

そっと何かが終わろうとしていることも

感じました。

この映画を最後に

高畑勲監督が亡くなったこともあり、

この映画によって

なにか蓋が閉じられた気がします。

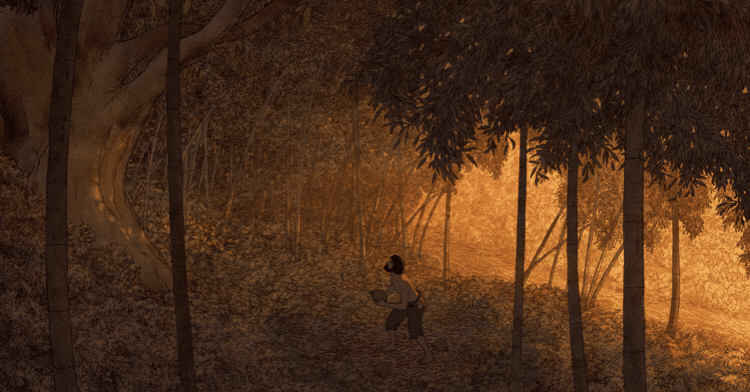

美しい物語。

純文学のような儚さ。

セリフはなく、ただ

人が生まれて死んでいくことを

描いた物語。

けれどその呆気ない人生に

いやだとか、つまらないとか、

そんな風に思うことはありませんでした。

無人島に流されて、

その中で日々を積み重ねることだけしか

きっとできない、

それは私たちそのものだと思ったし、

その事実に対して何も怖いことはないのだとも

思いました。

最初、どきりと目をひく赤い色をした

カメが出てきた時

なぜだかわからないけれど

「あぁ、女の人だ」

と思いました。

長い手足と硬い甲羅、

こちらを見据える真っ黒い瞳。

彼女に出会い、物語は進んでいく。

私はほう、と何度も

美しさに溜息をつきました。

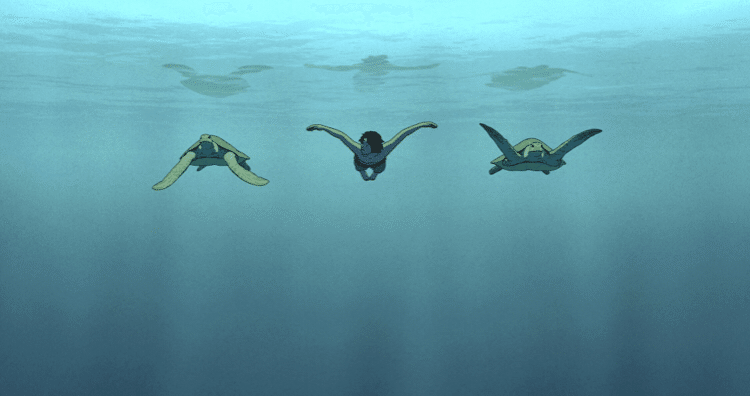

海の中をすべるように泳ぐカメ、

木々のざわめき

雨や嵐、

津波、太陽

昼と夜

そのすべての呼吸と体温が

こちらにも伝わってくる

なんて豊かな、潤いに満ちた

アニメーションなんだろうと。

アニメーション。

アニミズムから派生した言葉。

一枚の絵に息を吹き込み

万物に命を宿わせる芸術。

そして、観る人がその命を命として

寄せる愛情。

気がつくと私は

名前も知らない彼女たちに

いつかやってくる死や別れを思い

泣いていました。

赤いカメが、死んだ男の手をさする。

私もまた、その手を握っていました。

一緒になって、

心の中で誰かの手をさすって、

その死を悲しみました。

彼女は海に還っていく、

私は映画館から出なければいけない。

私ができることも、ただ

小さなやさしさとか愛とか

そんなのをこつこつ積み重ねることしか

できないのかもしれない。

私の心の中には

最期の男の微笑んだような口元と女の涙が

消えずにいました。

その強烈なまでの美しさが

心を通り抜けていったから

その無力さにがっかりするよりもむしろ

それでも、いいのかもしれない、

と納得できた気がします。

この作品こそが

「アニメーション」だと思いました。

言葉がなくても私たちには

愛しさや同情が心の中から湧き出てくる

それを、例えば見た目のかわいさや

魅力的な言葉、仕草で

「キャラクター」性を生み出しますが、

でも、本来私たちの心は

もっと豊かで

もっと自由だったはずだと思いました。

道端に転がる石や木から落ちた葉っぱにも

人は心を寄せることができる、

こんな風に

名前も知らないカメと男の人にも

私たちは幸せを願うことができる、

高畑勲監督は、

その人間の想像力の可能性を信じ、

「かぐや姫の物語」や「となりの山田くん」で

背景に余白を作り出していましたが、

もっと根底から、

もっと人間の心を信じて

生まれた作品こそが本作品だと思います

高畑勲監督の初監督作品

「太陽の王子ホルス」では

ヒルダという少女がこんなことを言います

「私の名はヒルダ。

陽気な歌を歌うヒルダ」

「高い梢の細い小枝に

うた歌う小鳥 いつも1人」

「陽気」な歌を「いつも1人」で歌うヒルダ。

言葉通り、額面通り、

ただ受けとるだけの人間ではなく、

もっと主体的に、

もっと寄り添って、

私はもっと豊かな人間になりたい。

私がアニメーションを好んで観る理由が

ここではっきりとわかった気がします。

ジブリ美術館に行った時

その中でも図書閲覧室がだいすきで

ずっと何時間もどの本を買っていこうか

眺めては考えていると

お店の人が声をかけてくれました

どの作品が好きなんですか、と聞かれて、

レッドタートルが今、

とてもとても心に残っています

と答えると

じゃあぜひ、と

レッドタートルの絵本をすすめてくれました

このたった3行で

私はこの作品を観てよかったと

思いました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?