指で数えることは止めるべき?

「6+3は?」「えーっと、ろく、なな、はち、きゅう!」

足し算を初めて学ぶとき、多くの子供は指をおりながら数えるところから始めます。この指で数えるという行為は、「数える」という概念を学ぶための入り口として世界各国で愛用されている一方で、幼さの象徴として捉えられることも珍しくありません。子供がある程度成長した段階で、指で数える方法から暗算などの方法へ移行してほしいと考える先生や保護者も少なくないのではないでしょうか。今回は、指で数える行為が計算能力の発達に及ぼす影響について紹介します。

キーテーマ

足し算・幼児教育・算数

結論

指で数えることを無理やり止めさせる行為は、長期的に見て暗算等の他の計算方法の定着を妨げる。

前提:計算するための様々な「戦略」

一般的に、同じ算数・数学の問題でもそれを解く方法は複数存在します。

例えば、「赤、青、黄の三つのボールが入った籠の中から、二つのボールを取り出すときに可能な組み合わせは何種類あるか答えなさい」という問題を解く場合、数式を使って解くこともできれば、全ての可能性を書き出して解くこともできるわけです。

これは場合の数等の複雑な問題に限った話ではなく、足し算のような一見して簡単な問題にも当てはまります。

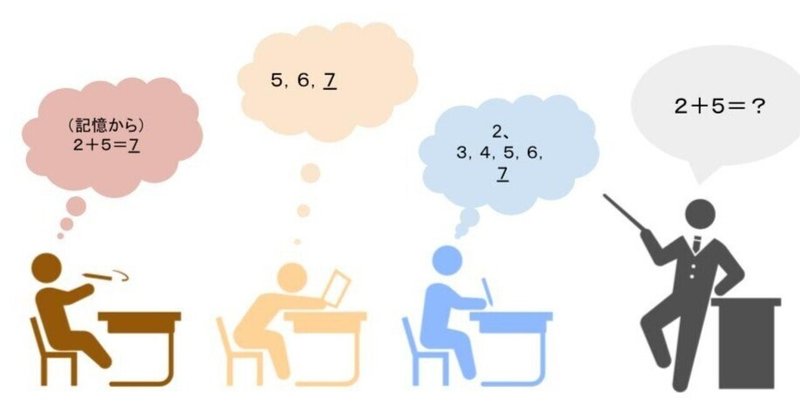

例えば、「2+5」という問題を一つとっても、

-紙に2個印を書き、さらに別に5つ印を書く。その後、印の数を1からすべて数える。

-2からスタートして、5個数え上げる

-5からスタートして、2個数え上げる

-記憶に頼る

等の方法が考えられます。

解にたどり着くためのこうした異なる方法を、ここでは戦略(Strategy)と呼ぶことにします。

一見してわかるように、同じ問題を解くための戦略にもそれぞれ善し悪しがあります。

足し算の例でいうと、数え上げの方法は「わかりやすい・前提知識が必要ない」というメリットがある一方で、「遅い・数える過程でミスがおこりやすい」等のデメリットがあります。

算数・数学の学習の目的の一つは、問題を解くためのより効果的な戦略を学ぶことだといえるでしょう。

大人になってから、「2+5」を計算するためにいちいち指を折っていたらとても不便ですよね。

もちろん、指で数えることで答えに到達できることは知っていますが、記憶に頼ることでより早く答えに到達できることを知っているので、記憶に頼るという戦略を取るわけです。

一方、成長段階の子供は知っている、もしくは取りうる戦略がそもそも限られています。

足し算を習い始めたばかりの生徒は、「2+5=7」ということが記憶の中に知識として含まれていません。

記憶に頼るという戦略をそもそも取ることができないため、数え上げるという戦略を選択するわけです。

成長に伴う戦略の蓄積

学習経験が増えるにつれて、子供たちが持ち合わせる戦略の種類は増えていきます。

しかし、新しい戦略を習ったからといって急に古い戦略が捨てられるわけではありません。

場合の数の例でいうと、数式を使った解法を習ったからといって、すぐに数え上げの方法を取らなくなるわけではないですよね。

私たちは常に古い戦略、新しい戦略を複数個持ち合わせており、問題を解くたびに持ち合わせている戦略から取捨選択をしているのです。

こうした取捨選択を繰り返していくうちに、効率が悪かったりワーキングメモリへの負荷が大きい戦略は淘汰されていき、より効率の良い戦略が選出されることが増えていくと考えられます。

戦略の選択

私たちがこうした戦略を選ぶ行為はほぼ無意識に行っていることが多いですが、いったいどのような基準によって戦略は選出されているのでしょうか?

発達心理学の中で提唱されているモデルによると、戦略によって導き出された答えに対する「自信」により、その戦略と答えを採用するかどうかを私たちは決定しています。

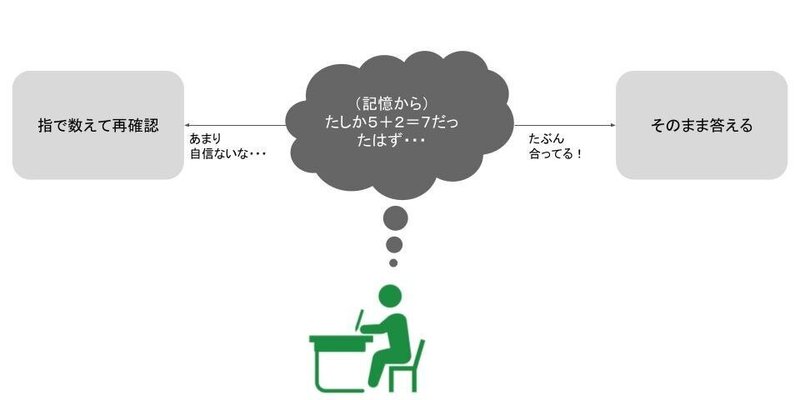

「2+5=7」の例に戻りましょう。

小学生のひろしくんは最近百ます計算の練習に取り組んでおり、「2+5=7」という概念が知識化しつつあります。

しかし、まだ自信をもって記憶できているわけではありません。

ここでひろしくんに先生が「2+5は?」という質問をしたとします。

ひろしくんは考えます。

「多分7だと思うな。でも8だった気もする。どっちだったろう・・・」

ここで、ひろしくんの自信の程度によって、二つのシナリオが考えられます。

シナリオA:「いや、でも7だった気がする!先生、答えは7です!」

シナリオB:「自信ないな・・・指を使って数えてみよう・・・」

要約すると、生徒は選択した戦略から導き足した解に対する自信の程度によって、より確実な戦略に移行するかどうかを決めているのです。

子供たちはどのように新しい戦略を学ぶのか

最初は新しい戦略に対して自信がない生徒も、古い戦略に立ち戻って正しい答えを導き続けることで問いと答えの関係性をより強固にしていきます。

最初は自信がなくて「2+5」を指で繰り返し解いている生徒も、その過程の中で「7」という正しい解を導き続けるうちに「2+5」と「7」という解が結びついてくるのです。

ここで、「幼いから」という理由で指で数えさせることを保護者や先生が止めてしまうとどうなるでしょうか。

「指で数える」というより正確な戦略を経たれてしまった生徒は、自信がない中で記憶から答えることを迫られます。

すると、結果的に「7」という正しい答えだけではなく、「8」や「6」など、誤った回答をしてしまう可能性が増えてしまうのです。

結果的に「2+5」と「7」との結びつきが相対的に弱くなり、長期的にみるとむしろ暗算の定着には逆効果だと考えられます。

まとめ

私たちは数ある戦略の中から、自分の自信度に基づいて最適な戦略を選んでいる。

自信がない場合は古い戦略に頼ることもあるが、その反復により解と問題の結びつきをより強固なものにしている。

古い戦略の選択を無理やり禁止することは、かえって定着を妨げる可能性がある。

エビデンスレベル:観察研究

編集後記

「周囲と比べて暗算が苦手かもしれない」等の理由で、良かれと思って暗算で解くことを強いるケースも決して少なくないと思います。子供はなんとなく指を使って数えているのではなく、「あえて」指を使って数えていることがあるということ、そして指導をする側としてはその意思を尊重することが必要だということを考えさせられました。

文責:山根 寛

スゴ論では週に2回、教育に関する「スゴい論文」をnoteにて紹介しています。定期的に講読したい方はこちらのnoteアカウントか、Facebookページのフォローをお願いいたします。

https://www.facebook.com/sugoron/posts/109100545060178

過去記事のまとめはこちら

Siegler, Robert & Shrager, J.. (1984). Strategy choices in addition and subtraction: How do children know what to do? In C. Origins of Cognitive Skills,.

Siegler, R. S., & Shipley, C. (1995). Variation, selection, and cognitive change. In T. J. Simon & G. S. Halford (Eds.), Developing cognitive competence: New approaches to process modeling (pp. 31–76). Lawrence Erlbaum Associates, Inc

Siegler, R. S., & Alibali, M. W. (2004). Children’s Thinking (4th edition). Prentice Hall.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?