【学ぼう‼刑法】刑法65条はお好きですか?~身分犯の共犯をめぐるパズル的法解釈の愉しみ~

第1 はじめに

刑法65条はお好きですか?

刑法65条と聞いて、すぐに「ああ、共犯と身分だな」と思い至れば、結構、刑法を勉強しているほうだと言えるでしょう。

ちなみに、私は、刑法65条は大っ嫌いでした(笑

「大っ嫌いでした」と過去形なのは、現在では、それほど嫌いでもなく、むしろ「チョット面白い」と思っているからです。ただ、立法者には申し訳ありませんが、刑法65条は、数ある刑法の条文の中でも「出来のよくない条文筆頭」だと思っています(笑

ところで、私が大学2年の時に、刑法学と出会い、刑法の勉強が好きになったきっかけは、刑法の解釈論がパズル的で面白かったからでした。その意味では、手形法も大好きでした。これは手形法を勉強したことのない人には解らないと思いますが。最近は、司法試験でも手形法なんて出題されないし、実社会でもほとんど使われないので、誰も手形法など勉強しませんからね。

話を戻しましょう。

もちろん、私が刑法のパズル的なところが好きだったとは言っても、それは最初の頃の話で、いつまでもそうだったというワケではありません。勉強が進むと、次第に、整然とした犯罪論体系や、厳しい学説の対立、さらには、人はなぜ人を処罰することができるのかなどと言った哲学的な問いを考えることに惹かれるようになっていきました。

ただ、今回話題にしたいのは、刑法解釈学のパズル的な面です。そういった点では「出来のよくない」刑法65条は、法解釈の腕の見せ所であり、格好の題材です。もっとも、最後に私が出した結論に、みなさんが賛同するかどうかは、みなさん次第ですが……

では、早速始めましょうか!

第2 身分犯の共犯

1 刑法65条

まずは、前提となる知識の確認から。

刑法65条は「身分犯の共犯」という表題の下に、次のように規定しています。

刑法

(身分犯の共犯)

第65条 犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。

2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。

したがって、これが身分犯と共犯に関する条文であることは明らかです。

2 身分とは何か?

ここにいう身分とは何かについて、判例は次のように述べています。

判例によれば「一定の犯罪行為に関する犯人の人的関係である特殊の地位または状態」の一切がここにいう「身分」とされています。

「身分犯」というと、一般的には、構成要件要素として「身分」が要求されている犯罪ということになると思いますが、この条文の適用に関する限り、その適用範囲はもっと広いことになります。

例えば、犯人蔵匿罪(刑法103条)は、一見すると身分犯には見えませんが、犯人自身が逃げ隠れしても犯人蔵匿罪とはならず、他人が犯人等を蔵匿したり隠避させたりすることによって成立する犯罪なので、「他人」であることを身分とする身分犯ということができます。

また、平成29年(2017年)の刑法改正前の強制性交等罪(刑法177条)は、強姦罪と呼ばれ、「婦女を姦淫」することが実行行為とされていたため、必然的に主体は「男」に限られ、その意味で強姦罪も身分犯であるとも言われていました。もっとも、強姦罪については「疑似身分犯」であるという指摘もありました。

また、判例は、麻薬取締法(当時)上の麻薬輸入罪について「営利の目的」を65条2項の「身分」にあたるとしているので、判例によれば、65条の「身分」は、厳密な意味での身分に限らず、かなり広い範囲をカバーする概念ということになります(最高裁昭和42年3月7日判決)。

3 真正身分犯と不真正身分犯

身分犯には「真正身分犯」と「不真正身分犯」との区別があります。

真正身分犯の例としては、収賄罪や偽証罪などがあります。前者では行為者が「公務員」でなければ、後者では行為者が「法律により宣誓した証人」でなければ、いずれも犯罪が成立しません。

刑法

(収賄、受託収賄及び事前収賄)

第197条 公務員が、その職務に関し、賄賂ろを収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、7年以下の懲役に処する。

(2項省略)

(偽証)

第169条 法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、3月以上10年以下の懲役に処する。

不真正身分犯の例としては、常習賭博罪や保護責任者遺棄罪を挙げることができます。常習賭博罪は、単純賭博罪の刑を「常習者」という身分によって加重した類型であり、保護責任者遺棄罪は、単純遺棄罪の刑を「保護責任者」という身分によって加重した類型と解されます。

(賭博)

第185条 賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭かけたにとどまるときは、この限りでない。

(常習賭博及び賭博場開張等図利)

第186条 常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。

(2項省略)

(遺棄)

第217条 老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、1年以下の懲役に処する。

(保護責任者遺棄等)

第218条 老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、3月以上5年以下の懲役に処する。

もっとも、保護責任者遺棄罪(218条前段)は、単純遺棄罪との関係で不真正身分犯ですが、保護責任者不保護罪(218条後段)は、保護責任者以外の者が、要保護者の「生存に必要な保護をしなかった」場合でも犯罪は成立しませんので、真正身分犯と解されます。

4 1項と2項の関係

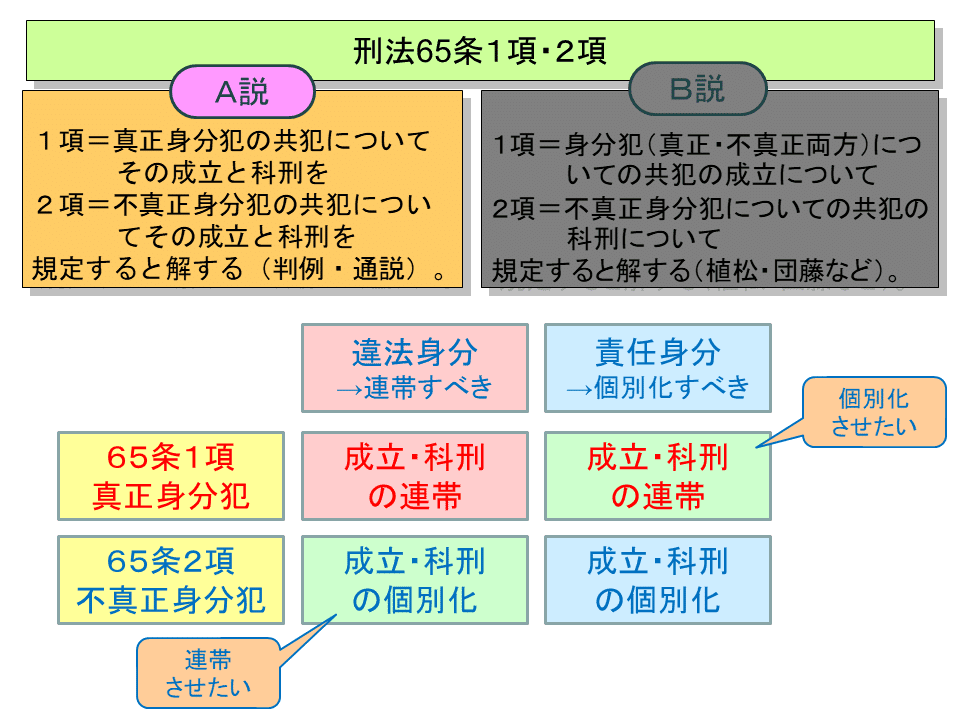

刑法65条1項と2項をそれぞれどのような意味をもつ条項と位置づけるかをめぐり、判例・通説と有力説とが対立しています。

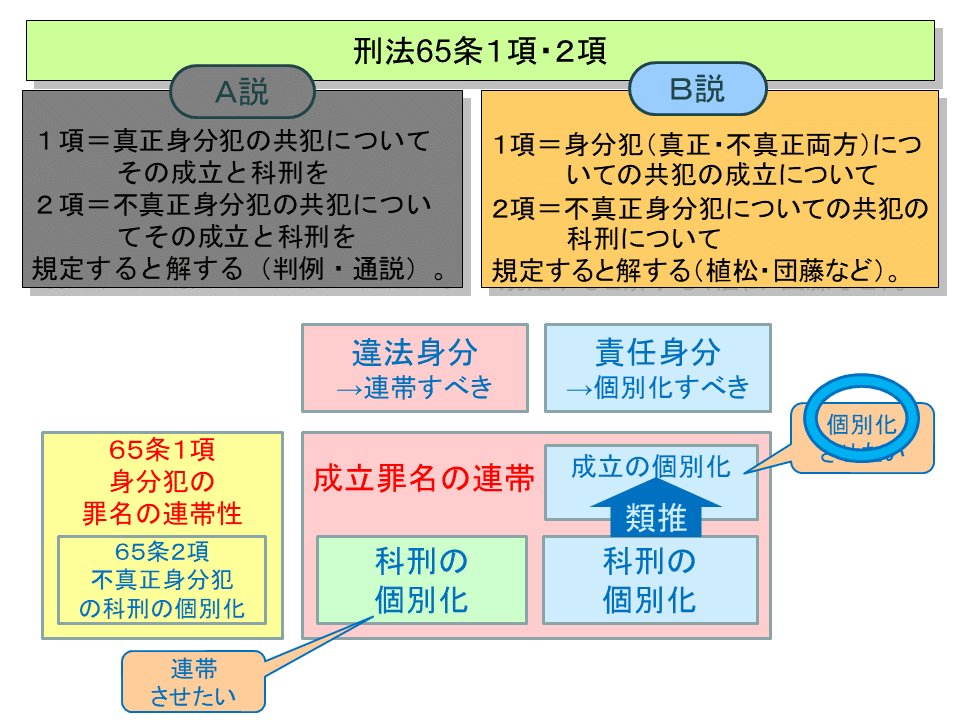

次の絵は、それぞれの見解を示したものです。

上の会話では、ピンクの人が判例・通説の立場で、1項を真正身分犯(構成的身分犯)の共犯について成立と科刑を規定したもの、2項を不真正身分犯(加減的身分犯)の共犯についての成立と科刑を規定したものと解釈します。

これに対し、水色の人は、有力説(植松正、団藤重光、大塚仁、福田平、日髙義博など)の立場で、1項を身分犯(真正・不真正)の共犯の成立について規定したもの、2項を不真正身分犯の共犯についての科刑を規定したものと解釈します。

ここでは、判例・通説の立場を「A説」、有力説の立場を「B説」と呼ぶことにして話を進めます。

なお、この対立とは別に、65条1項の共犯には共同正犯が含まれるのか、という争いがあります。

判例・通説は共同正犯も含まれるとします。

これに対し、反対説は、真正身分犯の場合は、非身分者は実行行為を行うことができない(非公務員は収賄はできないし、法律によって宣誓した証人以外の者は偽証はできない)ので、ここの共犯に共同正犯を含めることには問題があると批判します。

確かに、この指摘は、共謀共同正犯を認めず、共同正犯の成立には「実行行為の一部分担」が必要であるとする場合には、理由があるものでした。しかし、現在では、共謀共同正犯を認める見解が一般的なものとなっており、共謀共同正犯を認めるのであれば、実行行為の分担ができないこと自体は理由とはならないでしょうね。1項の共犯に「共同正犯」が含まれるとしてもよいでしょう。

さて、A説・B説に対するこのような理解を前提に、以下では、A説とB説との違いを、事例を通じて見てゆくことにしましょう。

5 真正身分犯の共犯

まず、真正身分犯について、非身分者が身分者の実行行為に加担したという事例についてです。

【事例1】は、非公務員が公務員に収賄を教唆したという場合ですが、結果的には、A説もB説も結論は変わりません。【事例1】のAには単純収賄罪が成立し、Bには単純収賄罪の教唆犯が成立します。

6 不真正身分犯の共犯

次は、不真正身分犯において、身分者が非身分者の実行行為に加担したという事例です。この場合は、両説で差が生じます。

【事例2】は、常習者が非常習者の賭博を幇助したという事例ですが、A説では、非常習者Dには単純賭博罪が成立し、常習者Cには常習賭博罪の幇助が成立します。

これに対し、B説では、非常習者Dには単純賭博罪が成立し、Cにはその幇助、つまり、単純賭博罪の幇助が成立します。Cに単純賭博罪(の幇助)が成立するのは、65条1項が不真正身分犯(加減的身分犯)にも適用されるからです。そのため、成立罪名は、正犯に従属することとなります。

そのうえで、不真正身分犯の場合は、科刑について2項が適用され、不真正身分犯については「通常の刑」を科すことになるので、常習者であるCには、常習賭博罪の法定刑の範囲で刑が科せられることとなります。

以上が、不真正身分犯(加減的身分犯)に刑法65条が適用される場合の条文操作です。【事例2】は、身分者が非身分者に加工した場合ですが、これが逆になり、非身分者が身分者に加工した場合でも、同様に処理されます。

以上のとおり、B説では、条文操作が若干技巧的とも言えますが、しかし、それほど難しいというワケでもないでしょう。

7 ここまでのまとめ

ここまでの内容をまとめると、次のとおりとなります。

真正身分犯の場合には、A説とB説とで、罪名・科刑ともに差異はない。

不真正身分犯の場合には、A説とB説で成立罪名に違いは出るものの、それぞれに対する科刑はやはり同じ。

つまり、結論的には、真正身分犯の場合は、科刑が連帯し、不真正身分犯の場合には科刑が個別化されるという点では、両説とも同じです。

そして、ここまでの限りにおいて、この条文を事例に応じて、形式的に適用し、結論を出す、ということだけであれば、刑法65条は全然難しくも何ともありません。この限度であれば!

問題となるのは「なぜ、真正身分犯だと科刑が連帯し、不真正身分犯だと科刑が個別化されるのか?」ということを考え始めたときです。

第3 科刑の連帯と個別化の理論的根拠

1 科刑の連帯と個別化の正当性

刑法65条は、A説、B説いずれの立場に立っても、真正身分犯(構成的身分犯)における科刑の連帯と、不真正身分犯(加減的身分犯)における科刑の個別化を導くものです。

では、65条は、なぜ身分犯の共犯について、そのような処理をしているのでしょうか?

そのように処理することの正当性の根拠はどこにあるのでしょうか?

しかし、この点については、A説も、B説も、何も言ってくれないのです!

けれども、それは困ります。

刑法の場合、条文がそう規定しているから、というだけの理由ではダメなのです。そう処理することが、刑法理論から見て合理的で正しいものでなければ!

そうすると「真正身分犯=連帯/不真正身分犯=個別化」という処理の合理性・正当性を基礎づける理由が必要です。それは何か?

この点について1つの答えを示してくれているのが、滝川先生、平野先生です。次のように言っています。

真正身分犯で科刑が連帯するのは、それが違法身分だからだ。

不真正身分犯で科刑が個別化するのは、それが責任身分だからだ。

そこで、違法は連帯に、責任は個別にという制限従属性説の考え方に従って、真正身分は連帯的に作用し、不真正身分は個別的に作用する。

おお、なんとありがたいお言葉であることか!

そう、もしこの通りであるならば、真正身分犯における科刑の連帯、不真正身分犯における科刑の個別化は、制限従属性説によって基礎づけることができるということになります。

……しかし、本当にそうか? 本当にそうなのか?

滝川先生や平野先生によれば、真正身分で責任身分(構成的責任身分)とか、不真正身分で違法身分(加減的違法身分)とかいうものは存在しないことになるけれども、本当にそうか?

構成的責任身分とか、加減的違法身分などというものは、本当に存在しないのか?

同じような疑問をもち、これに明快に答えてくださったのが、西田典之先生でした。西田先生の「共犯と身分」という論文!

最近の若い人が頻繁に使う表現に倣えば、まさに神です!

2 構成的責任身分と加減的違法身分

西田先生は、この論文の中で、構成的責任身分とか加減的違法身分という身分犯もあるのだということを明示してくれています。

まず、西田先生が構成的責任身分の例として挙げるのは、暴力行為等処罰ニ関スル法律の第2条2項が規定する「常習的面会強請罪」です。これは「常習」であるという身分が必要でありながら、常習賭博罪における単純賭博罪のような非常習者を主体とする犯罪類型を持ちません。つまり、同罪は、構成的身分犯(真正身分犯)ということになります。

そして「常習者」であることが責任身分であるならば、この場合も責任身分ということになります。

そこで、これは構成的責任身分だということになります。

他方、加減的違法身分の例として西田先生が挙げるのは、特別公務員職権濫用罪(刑法194条)です。

これは「裁判、検察若しくは警察の職務を者」等がその職権を濫用して「人を逮捕し、又は監禁した」ときに認められるものですが、同様のことを非身分者が行えば、逮捕・監禁罪(刑法220条)となります。そして、前者の刑は「6月以上10年以下の懲役又は禁錮」であるのに対し、後者の刑は「3月以上7年以下の懲役」ですから、特別公務員職権濫用罪は、逮捕・監禁罪の加重類型ということになります。つまり、加減的身分犯(不真正身分犯)です。

そして、この加重されている理由は何かと考えると、逮捕・監禁罪では、個人的法益である個人の場所的移動の自由が侵害されているだけであるのに対し、特別公務員職権濫用罪では、これに加えて、国家的法益である公務執行の適正とこれに対する国民の信頼も侵害されているので、刑が加重されていると考えられます。そうすると、この身分は、行為の違法性に関わる身分であるということになります。

そこで、特別公務員職権濫用罪における「裁判、検察若しくは警察の職務を者」等の身分は、加減的違法身分ということになります。

なんと素晴らしい!

やはり、構成的責任身分や、加減的違法身分というものはあったのです!

私は、当時、この西田先生の論文を初めて読んだときの感動をいまだに忘れることができません!

……ただ、残念なことは、問題はこれで解決したワケではない、ということなのです。

3 理論的帰結との条文との不整合

さて、この西田先生の分析から何が導かれるかと言えば、もし制限従属性説によって理論的に正しい処理をするならば、構成的身分であっても責任身分であるものは科刑を個別化すべきであるし、加減的身分犯であっても違法身分であるものは科刑を連帯させるべきである、ということです。

しかし、65条の条文はそうなっていないのです。つまり、理論から導かれる結論と条文を文理解釈によって形式的に適用したときに導かれる結論との間には不整合が存在しています。

例えば、次の【事例3】【事例4】に対する処理です。オレンジ色で示したところが制限従属性説から導かれる結論、ピンク色で示したところが、条文から導かれる結論です。

そこで、我々の次の課題は、この結論の不整合を、どうやって法解釈によって整合させるかということです。

4 若干の修正

ただ、その話に入る前に、若干の修正を加えておきたいと思います。

私は、司法試験受験生だった当時、西田先生の論文を読んで本当に感動したのですが、それから40年近く経った現在においては、「ここは?」と疑問に思う点も出てきています。その1つが、西田先生が構成的責任身分として挙げている「常習的面会強請罪」は、本当にそうなのか、という疑問です。

もちろん、西田先生がこの罪を構成的責任身分の例として挙げているのは、「常習者」という身分が一般的には責任身分と解されているからです。

しかし、私はこの40年の間に常習犯については、ずいぶんと疑問をもち、現在ではこれを責任身分と考えるのはおかしいという結論に至りました。

その理由は、内田文昭先生の刑法総論の教科書の中に端的に書かれていますので、それを引用しましょう。

常習賭博罪と単純賭博罪の関係を見ても明らかなように「常習性」は、罪を重くする身分(要素)だと考えられています。しかし、その理由が「責任が増大する」というものだとすれば、それには賛成できません。違法と責任との関係からすれば、責任は減少することしかあり得ず、行為の違法の後に、責任段階で、責任が増加するということはあり得ないからです。

次の図を見てください。

この図は、行為によって発生した結果(法益侵害)が、これに対する行為の寄与度に応じて行為に帰属して行為の違法性の量が決まり、この行為の違法性が、人格による行為に対する意思支配の程度によって人格に帰属し、これによって人格に対する法的非難(責任)の量が決まる、ということを示しています。

犯罪は、人(人格)が、自由意思に基づいて自己の身体を操り、行為を行い、外界に働きかけ、因果の流れを通じて法益侵害を発生させる、というものです。

そして、この法益侵害が、因果関係(客観的帰属)によって行為の違法の量を決め、行為の違法の量は、責任(主観的帰属)によって人格への法的非難の量となります。

そこで、法益侵害から、行為の違法、行為の違法から人格への法的非難は、その量が寄与度に応じてどんどん減っていく過程と言えます。

もし、行為の違法が同じなのに「常習者」は責任が重くなるというのであれば、これは行為に基づかない人格に対する非難をしていることになります。

これは、例えば「禁圧の必要性が強く働く」などの理由を挙げて、責任の段階で法的非難を増加させる場合でも同様です。

違法身分は、法益侵害やその危険に影響を与え、法益侵害を増大させる場合もあるので、その限りにおいて加重処罰の理由とすることができます。

例えば、すでに挙げた特別公務員職権濫用の場合は、逮捕・監禁を「裁判、検察若しくは警察の職務を者」等が行うことによって、個人的法益のほかに国家的法益をも侵害することになるので、同様の行為(逮捕・監禁)を非身分者がした場合に比べ、法益侵害自体が増加します。だから、違法身分は、加重的に作用することもあると言えます。

しかし、責任身分はそうではありません。責任身分は、法益侵害には影響せず(もし法益侵害に影響すれば違法身分となる)、行為の違法が行為者(人格)に帰属する程度に影響するだけの要素なので、減軽的にのみ作用するものと考えられます。

そこで「常習者」という身分が加重的に働くとすれば、これを責任身分と位置づけることは背理であり、もしこの身分を維持するのであえれば、これは違法身分として再構成しない限り、理論上受け入れることができない、ということになります。

そこで、こうした考え方に基づいて「構成的違法身分」「構成的責任身分」「加減的違法身分」「加減的責任身分」のマトリックスを作り、そこに具体的な犯罪名を記入したのが次の表です。

私の考えでは、常習的面会強請罪は「構成的違法身分」に、常習賭博罪は「加減的違法身分」に位置づけられることになります。

他方「構成的責任身分」の例としては、犯人蔵匿罪、証拠隠滅罪がよいのではないかと思っています。これは、犯人自身が行う場合には成立せず、その意味で「犯人以外の者」を主体とする構成的身分犯(真正身分犯)です。

そのうえで、どのような理由によって犯人自身はその主体から外されているのかと言えば、自分で逃げ隠れしたり、自分の刑事事件の証拠を隠滅することについては、類型的に適法行為の期待可能性がないことがその理由とされているからです。

ですから、構成的責任身分の例としては、犯人蔵匿罪・証拠隠滅罪などを挙げるのが適切でしょう。

刑法

(犯人蔵匿等)

第103条 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

(証拠隠滅等)

第104条 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

また、加減的責任身分の例としては、常習賭博罪ではなく、偽造通貨習得後知情行使罪(刑法152条)を挙げるのがよいと考えます。この罪は、偽造通貨行使罪(148条2項)の減軽類型です。

そして、その減軽の理由としては、自分自身が偽造通貨等をつかまされて損をした場合、その偽造通貨等を行使することで損を取り戻そうと考えてしまうことは、人の弱さであり、適法行為の期待可能性が少ないからだと説明されています。ですから、まさに、加減的責任身分の例として適切でしょう。

刑法

(通貨偽造及び行使等)

第148条 行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。

2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。

(収得後知情行使等)

第152条 貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の3倍以下の罰金又は科料に処する。ただし、2千円以下にすることはできない。

そこで、これまで用いた事例のうち、【事例1】と【事例4】についてはそのままでよいとしても、構成的責任身分の事例としては【事例5】とし、加減的責任身分の事例としては【事例6】を用いるのがよいと思います。

このうち【事例1】と【事例6】については、条文を形式的に適用すれば、それによって理論上望ましい結論を得ることができますので、問題はありません。問題は【事例4】と【事例5】です。

【事例4】において、Gを特別公務員職権濫用の教唆犯(または共謀共同正犯)として処罰し、【事例5】において、自己を匿うように友人Jに頼んだ犯人Iをどのようにしたら不処罰とすることができるか、が課題です。

第4 理論的帰結を実現する解釈論

さて、ここからが「パズル」の始まりです!

どのように法解釈を展開したら、上記の課題をクリアすることができるでしょうか?

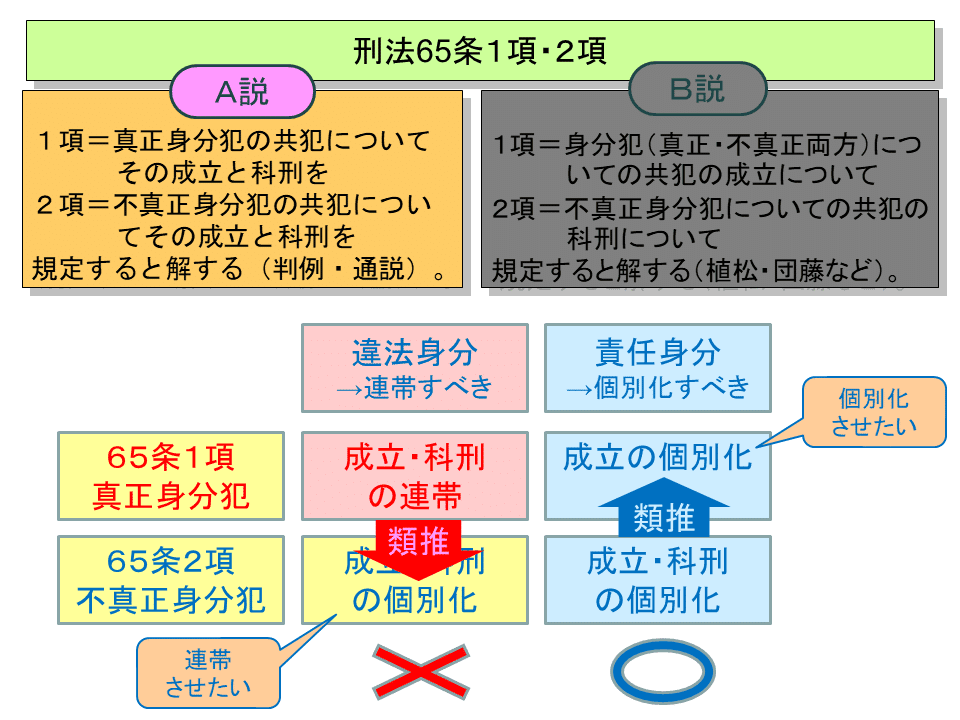

1 A説からの条文操作

まず、前述したA説、B説のうち、A説からの解釈論を見てみましょう。

A説によれば、65条1項は真正身分犯(構成的身分犯)についての成立と科刑の「連帯」について定め、2項は不真正身分犯(加減的身分犯)についての成立と科刑の「個別化」について定めた条文ということになります。

さて、これを「違法身分では連帯」させ、「責任身分では個別化」させるという結論となるように持って行きたいワケです。

下の図のちょうど緑色になっている部分が、修正の必要なところです。

このうち「構成的責任身分」を個別化させることは、可能です。方法としては、責任身分であることを理由に、65条2項を類推適用すればよいからです。そうすると「通常の刑」を科すべきことになりますが、構成的身分犯の場合「通常の刑」が存在しないので、不可罰ということになる、とすることができます。

そこで【事例5】において自分を匿うように友人に教唆したIは、これによって犯人蔵匿罪の教唆とはならず、不可罰とすることができます。

ところが、この手法は、加減的違法身分の場合には、使うことができません。この場合、65条1項を類推適用すると、罪刑法定主義の派生原則である「類推解釈の禁止」に触れるからです。

類推解釈の禁止は、行為者に有利な方向では許容されますが、行為者に不利な場合には許容されません。そこで、このような解釈論を展開すると、罪刑法定主義に違反するとの批判を受けることになります。

西田先生は、この場合を65条1項によって処罰することを主張しておられますが、事実、このような批判を受けています。

これがA説の限界だと思います。

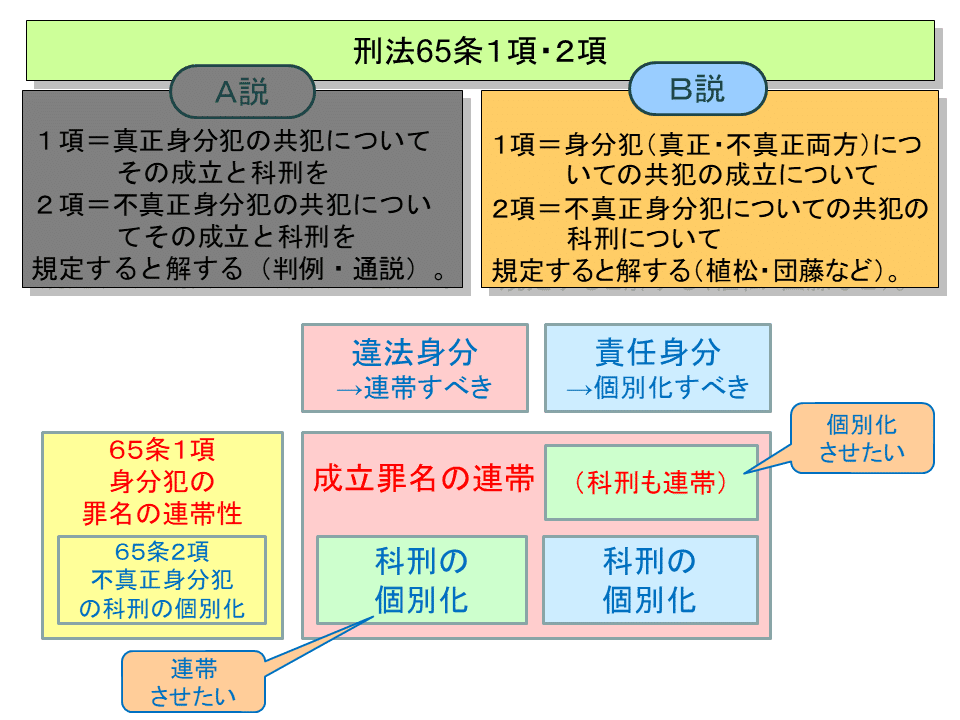

2 B説からの条文操作

では、B説からはどうなるでしょう。

B説は、65条1項を、真正身分犯、不真正身分犯を含む、身分犯における共犯の成立の連帯に関する規定だとします。つまり、65条1項は、真正身分犯だけでなく、不真正身分犯にも適用されることとなります。

そのうえで、不真正身分犯の科刑については、65条2項が適用されて、罪名は連帯したまま、科刑だけが変更されると解します。

さて、これを「違法身分」については、科刑を連帯させるが、「責任身分」については科刑を連帯させない、という結論を得るための条文操作をしてみましょう。

この場合も、下の図の緑の部分を変更することが課題です。

このうち、構成的責任身分については、解決は簡単です。65条2項を類推適用することによって、科刑の個別化を構成的責任身分に引き込みます。この場合、類推解釈ではありますが、これによって行為者は処罰されないこととなる行為者にとって有利な場合なので、この類推解釈は罪刑法定主義違反とはなりません。

そこで、次に「加減的違法身分」の科刑の個別化をどうやって潰すかですが、これは65条2項を縮小解釈することによって実現することが可能です。すなわち「身分によって特に刑の軽重があるとき」とは、責任の減少によって刑の軽重がある場合を意味すると解釈するのです。なぜなら、この場合の科刑の個別化は、制限従属性説によるものだから、というのがその理由です。

そして、縮小解釈自体は、罪刑法定主義の下でも許容されていますので、その点の問題もクリアすることができます。

しかも、B説の場合は、A説と異なって、2項の適用が外れると、1項によって成立した罪名による科刑が変更されないということになるので、その後、特段の条文操作を要することなく、科刑を連帯させることができるのです。

以上のとおり、B説を採用すると意外にも、思うような結論を導くような条文操作が可能だというお話しでした。

B説は、判例・通説ではありませんが、もちろんそれにもよいところはあるワケです。

なお、最後にひと言、付け加えれば、制限従属性説は「違法は連帯に」と言いますが、常に違法が連帯するとしているワケではありません。特殊な場合は、違法が連帯しないことも認めます。

例えば、次のような事例です。

【事例7】 Mは、Nに対して、自分を殺すように嘱託した。Nは、Mを殺そうとしたが、失敗してしまい、殺すことができなかった。この場合のM・Nの罪責は?

これは、嘱託殺人罪の未遂罪(202条後段、203条)の問題です。嘱託殺人罪も、殺人罪と同様「被害者以外の者」を主体とする真正身分犯(構成的身分犯)です。

しかも、自分で自分を殺す自殺行為やその未遂が犯罪の対象とされていないのは、自己決定権の行使として違法性がなくなるためであると考えるのであれば、この身分は、違法性に関わる身分、つまり、違法身分ということになります。

そうなると「違法は連帯に」という制限従属性説からすると、【事例7】の場合も、Nが嘱託殺人罪の未遂となるとともに、Mもその教唆犯となりそうです。

しかし、そうすべきとは考えられません。これは、この場合、M自身が法益の主体であるという一身的な特殊な関係が成り立つからです。

そこで、この場合には、やはり65条2項によってMを不処罰とする必要があります。そのための条文操作としては、構成的責任身分に対してしたのと同様に、65条2項を類推適用するという方法によればよいでしょう。

第5 おわりに

いかがだったでしょうか?

刑法解釈学の「パズル的な愉しさ」を味わっていただけたのであれば幸いです。

なお、何か取り上げてほしい刑法学上の論点や話題などがあれば、コメントをお願いしますね。できる限り応じられるように努めたいと思います。もちろん、私の能力を超える場合もあるでしょうが。

では、また!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?