【学ぼう‼刑法】入門編/総論13/正当防衛(2)/偶然防衛と防衛の意思

第1 はじめに

今回は、正当防衛の2回目です。

前回の最後に「防衛の意思」の要否は正当防衛における最大の争点であるとお話しました。そして、正当防衛の要件として「防衛の意思」を必要と考えるか不要と考えるかによって結論に大きな差異が現れるのが「偶然防衛」と呼ばれる事例です。

今回は「偶然防衛」の事例を検討しながら、その中で「防衛の意思」の要否の問題がどう現れるのか、そして「防衛の意思」を必要とする説、必要としない説の背後にはどのような考え方の違いがあるのかについて検討します。

第2 偶然防衛

1 典型的な事例

「偶然防衛」とは、具体的にはどのような場合をいうのでしょうか?

いわゆる「教室事例」としてよく例に挙げられるのは、次のようなものでしょう。

【よくある教室事例】

甲は、乙を殺害しようと思い、乙に向かってピストルを撃ち、乙を殺害した。ところが、乙の死体の様子を確認してみると、乙も甲を狙ってまさにピストルを発射しようとしていたところだったことが判明し、甲が乙を撃ち殺さなければ、逆に甲が乙に撃ち殺されているところだった。しかし、甲は乙が自分を殺そうとしていることなど何も知らなかった。

この場合の甲の罪責如何。

偶然防衛の事例として、よく引き合いに出されるのは、このような事例です。

偶然防衛は、行為者が正当防衛をする意図なく、構成要件該当事実を実現したが、それがたまたま正当防衛の客観的要件を充たしていた、という場合です。つまり「防衛の意思」はないが、正当防衛の他の要件(①急迫不正の侵害の存在、②防衛行為(反撃行為)、③防衛行為の必要性、④防衛行為の相当性)はいずれも充たしていた、という点が特徴です。

しかし、どうでしょうか? このような事例は、あまりにも「あり得なさそう」な感じがしませんか?

よく使われている事例なんですが、正直、あまり出来がよい設例のように思われません。

では、どのような事例であれば、もう少し「ありそう」な感じで、偶然防衛の特徴をよく表しているでしょうか。

偶然防衛の事例として、私がよく出来ていると感じたのは、次の事例です。

【事例1】

Wは、Dを殺害する意思でD宅に爆弾を仕掛けてまさに起爆装置のボタンを押そうとしていた。一方、Dは、抗争相手のWがしゃがみ込んでいるのを家の中から偶然に見つけ、殺害するには良い機会だと判断し、ライフルで狙いを定めて撃った。その結果、Wはボタンを押す寸前に死亡したが、Dは、自分が殺されそうになっていたことを全く知らなかった。

この場合のDの罪責如何。

この【事例1】は、日髙義博先生の『刑法総論講義ノート〔第3版〕』に掲載されているものです。

この事例のよいところは、まず、先にDがWから命を狙われ、殺されそうになっていたということが明らかなところです。つまり、まず「急迫不正の侵害」を生じさせているのがWであるということが明らかです。

しかも、仮にDが、自分を殺そうとしているWの意図、つまり、自分の命に対する急迫不正の侵害について気づいたとしても、この場合にDが自己の身を守るために採りうる手段としては、やはりWを撃ち殺すことくらいしかない(逃げている余裕はない)というところです。

そこで、ここからは、この日髙先生の挙げている上記の【事例1】を解きながら、正当防衛において防衛の意思は要件か否かについて検討することにしましょう。

2 どこから検討を始めるか?

では、この事例を解く場合、どこから検討を始めるべきでしょうか?

この【事例1】での最大の論点が「正当防衛」の「防衛の意思」の要否にあることは明らかです。そこで、刑法を学び始めたばかりの初学者がついやってしまう失敗は

いきなり正当防衛から論じ始めてしまう

ということです。

しかし、これをやってしまうと、試験であれば、いきなり落ちます。

なぜか?

それは、犯罪の成否を判断するための検討の順序を間違えてしまっているからです。

犯罪は、構成要件に該当する違法かつ有責な行為であり、そのため、ある事例において犯罪の成否を判断するにあたっては、必ず、①構成要件該当性、②違法性、③有責性の順に検討を進める必要があります。

そこで、刑法の試験などでは、この順序を間違えると、その時点で「落ちる」ということになります。

そこで、ここでも「構成要件該当性」から検討を始めることにしましょう。

3 何罪の構成要件に該当するか?

では【事例1】では、何罪の構成要件該当性を考えますか?

Dは「殺害するにはよい機会だ」と考えて、ライフルで狙いを定めてWを撃ち、死亡させています。そこで、普通に考えれば、殺人罪(刑法第199条)が思いつくでしょう。そこで、殺人罪の構成要件該当性から検討することにしましょう。

もっとも、人を殺害する犯罪としては、殺人罪よりも重い罪として、強盗致死罪(刑法第240条後段)などもあります。しかし、【事例1】では、差し当たりDには強盗のような意図はないので、これは検討しなくてもよいでしょう。

そこで、殺人罪ですが、殺人罪の条文は次のとおりです。

刑法

(殺人)

第199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。

殺人罪の構成要件は「人を殺した」ということですが、これは、4つの構成要件要素から成っていると解することができます。

実行行為(人の死亡を生じさせる現実的危険のある行為)

結果(人の死亡)

因果関係(実行行為と結果との原因・結果の関係 →相当因果関係説)

構成要件的故意(1~3の事実を認識・予見していること)

そこで、この4つの1つひとつについて、これに該当する事実があるかを検討します。

まあ、難しくないでしょう。どれも認められます。

したがって【事例1】のDの行為は殺人罪の構成要件に該当すると判断されます。

そこで、この構成要件該当性を前提に、次に違法性の判断へと進みます。

4 違法性阻却事由はあるか?

違法性判断の段階では、構成要件に該当する行為者の行為について、実質的な違法性があるかが判断されますが、その方法は、構成要件該当性があるにもかかわらず例外的に違法性がないとされる事由(違法性阻却事由)の有無を検討するという方法によって行われます。

そこで、【事例1】の場合に成立しそうな違法性阻却事由は何かを考えて(見当をつけて)、その成否を検討してゆきます。

本件の場合では「Wは、Dを殺害する意思でD宅に爆弾を仕掛けてまさに起爆装置のボタンを押そうとしていた」というのですから、Dは、Wから「不正の侵害」を受ける差し迫った状態にあったわけで、正当防衛の成立が考えられます。

そこで、正当防衛の成否を検討することになります。

5 正当防衛の成立要件

正当防衛の成立を検討するとなれば、まず、何から始めるべきでしょうか?

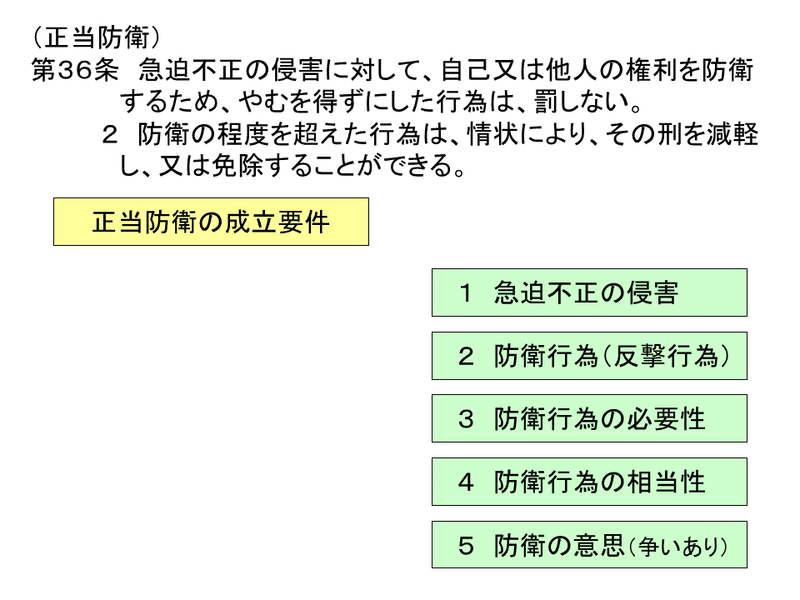

正当防衛は、条文に根拠をもつ「法規的違法性阻却事由」なので、まずは、その条文(刑法第36条第1項)の存在を指摘することは必須です。

そして、場合によっては、その条文を引用することもよいでしょう(長い条文だと面倒ですが、正当防衛の条文は、幸い長くありませんので)。

そのうえで、その条文から引き出される成立要件にはどのようなものがあるかを列挙します。

論者によって違いはありますが、一応、次の1~5が引き出されると考えられます。

そして、まずは、1~4の要件にあてはまるかを検討します。

その方法としては、まずは、前回見たとおり、それぞれの要件の意味を明らかにします。そのうえで、それに該当する事実があるかを検討し、確定します。

まず「急迫不正の侵害」は、法益侵害が差し迫っていることですが、本件の場合には、今まさにWが、D宅に仕掛けられた爆弾の起爆装置を押そうとしているのですから、Dは生命の危機に瀕しており、これが認められます。

防衛行為は、自己または第三者の権利等を守る侵害者に対する反撃行為ですが、DがWをライフルで狙撃する行為はこれに該当します。

また、DはWを撃ち殺さなければ、逆に自分が殺されてしまいますから、防衛行為の必要性も認められるでしょう。

さらに、DはWから生命に対する侵害を受けようとしているわけですから、これを守るための行為として、Wを殺害するという行為も相当な防衛行為の範囲内と言えるでしょう。

そこで、正当防衛の成立要件のうち1~4については、いずれも認められるということになります。

6 防衛の意思の要否

そして、ここで、ようやく「防衛の意思の要否」という問題に到達します。

正当防衛の成立要件が1~4の客観的要件に尽きるならば、本件のDには正当防衛が成立し、違法性が阻却されるため、Dには殺人罪は成立しないこととなります。

これに対し、正当防衛の成立要件として以上の4つに加え、「防衛の意思」つまり、自らが正当防衛をするという認識や自己または第三者の身を守るという意図などの主観的要件を必要とするという説があります。

そして、この説に従うときは、本件のDは、Wからの攻撃を知らず、正当防衛をするという認識や自己の身を守るという意図などはなかったので、Dには正当防衛は成立しないこととなります。

そこで、正当防衛の成立要件として「防衛の意思」という主観的要件が必要か否かが問題となります。

7 社会的相当説か法益衡量説か?

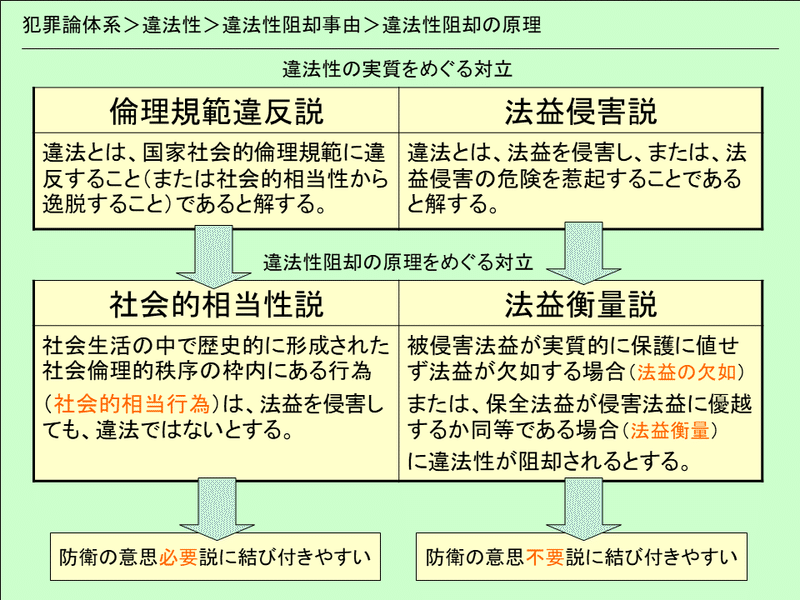

この問題は、正当防衛においては何故に行為が正当かされるのか、という考え方の違いによって差異を生じるものであることは、前回の最後に触れました。

そして、これは違法阻却の原理をめぐる社会的相当説と法益衡量説との対立へと遡り、さらにその背後にある違法性の実質をめぐる倫理規範違反説(行為反価値論)と法益侵害説(結果反価値論)の対立へと連なるものでした。

では、どちらの説がよいのでしょうか?

両説の論者の意見を聞いてみましょう。

以上のとおり、倫理規範違反説(行為反価値論)の論者は、正当防衛の場合にも法益侵害は存在すると言います。これに対して、法益侵害説(結果反価値論)の論者は、この場合には「人の死亡」という構成要件的結果は存在していても、これは「法益侵害」とは評価されない、と言います。

なお、法益衡量説によって違法性が阻却される場合には、次の2種類のものがあります。

「実質的に法益侵害が存在しない」という場合

「保全された法益と侵害された法益とを比較し、前者が後者を超えるか同等である」という場合

そして、法益衡量説は、正当防衛の場合は、この2つのうち1の場合にあたるとします。

……さて、では、みなさんは、上記の両説の論者の議論を見て、どちらがよいと感じましたか?

8 倫理規範違反説か法益侵害説か?

結局のところ、違法性阻却の原理としての社会的相当性説も、法益衡量説も、説明としては、どちらも成り立つ見解です。

そうすると、そのどちらがよいかという問題は、結局は、その背後にある倫理規範違反説(行為反価値論)を支持するか、法益侵害説(結果反価値論)を支持するか、という問題に持ち越されます。

では、倫理規範違反説と法益侵害説とでは、結局、どちらがよいのでしょうか?

この問題は、究極的には、刑法は何のためにあるのか、刑法の目的は何か、という刑法の目的論にまで遡ります。

9 刑法の目的は何か?

では、刑法の目的は何でしょうか?

1つの考え方は、最低限の社会(倫理)秩序を維持することにある、というものです。「刑法は最低限の道徳である」という表現などは、このことを表しているものと言えます。

もう1つの考え方は、法益を保護することにある、という考え方です。刑法は、社会統制の手段として、人々の行動を制御し、法益を保護することで、社会共同生活の基盤を整備することにあるという考え方です。

さて、どちらの考え方がよいでしょうか?

もちろん、どちらの考え方も成り立ちますし、どちらの考え方にもこれを支持する先生方がいらっしゃいます。

そうなると、刑法の目的というところから考える限り、どちらがよいかについては決着が付かず、結局は「好みの問題」ともなりそうです。

もっとも、それが悪いというワケではありません。

試験の際にどちらかの見解を選ぶ場合、それが「好みの問題」であれば「私は、○○説を支持する」と書けばよいからです。「好みの問題」であれば、その説を採る理由も「自分の好みに合う」ということ以外ないハズですから。

しかし、刑法の目的ではなく、刑法の効果はなにか、という角度から考えるとまたそこには違ったものが見えてくるかもしれません。

10 刑法の効果との関係

刑法という法は、他の法律とはちょっと変わったところがあります。

例えば、憲法であれば、国の基本法として基本的人権と統治機構について定め、民法であれば、国民の経済活動の基礎となる財産権やこれらの変動、そして夫婦や親子といった家族関係や相続について定め、会社法であれば会社制度について定め、民事訴訟法であれば民事訴訟の手続について、刑事訴訟法であれば刑事訴訟の手続とそれに先行する捜査機関の犯罪捜査などについて定めています。

つまり、これらの法は、どれも「ある領域」を対象とし、その領域を規律するということによって分けられ、名前がつけられています。

ところが、刑法というのは、犯罪と刑罰についての法です。「刑法」という法典もありますが、刑法自体は、それに限られず、犯罪と刑罰について規定している法は、すべて刑法であると言われます(実質的意味の刑法)。

そのため、刑法は、刑法典に限られず、犯罪と刑罰について定めていれば、道路交通法、覚醒罪取締法その他の特別法の中にも、さらには、会社法や破産法の中にも存在していると言われます。

つまり、刑法だけは、その規律する法領域によってではなく「犯罪と刑罰」という特質によってそう呼ばれ、そのため、さまざまな領域を規律する他の法律の中にも、犯罪と刑罰が規定されていれば、刑法(刑罰法規、罰則規定)は存在している、ということになるワケです。

つまり、刑法という法を他の法から区別する特質は「犯罪と刑罰」というものをもっている、という点にあります。

そして、犯罪は、刑罰の要件であり、刑罰は(その目的をどのように解するにせよ)対象者からその法益(生命、自由、財産)を制限・剥奪することを内容とするものです。

そこで、刑罰がこのようにその対象者からその法益を制限・剥奪するものであるならば、その要件である犯罪も、その対象者が何らかの法益侵害をしたということを内容とするものでなければ、公平とは言えないのではないでしょうか。

古代バビロニアのハンムラビ法典では「目には目を、歯には歯を」という言葉に象徴される同害報復というタリオの法が語られました。この法は、現在から見ると野蛮なようですが、「やられたら徹底的にやり返す。倍返しだ」というような過剰報復が常識だった当時において、それを禁じたものとして、当時としては極めて人道的な法だったと言われています。

なぜ人道的なのか?

そこには、行為者は、法益侵害をしたのだから、それと同等の法益侵害(刑罰)については甘受すべき理由があるが、それを超える法益侵害を受けることは不正である、という極めて素朴な公平の意識が存在しているからです。

……さて、時代は下り、近代になると、この考え方は、啓蒙主義により、より洗練された形に変化しました。

ここでは、行為者が侵害した法益と刑罰との均衡(同害報復)ではなく、行為者の負うべき責任と刑罰との均衡が求められるようになりました。これが責任主義です。

啓蒙主義哲学者であるカントの刑法理論では、法と倫理は峻別され、違法とは「権利侵害」であり、行為者にはこの侵害と同等の刑罰が科せられるべきであると語られています。

しかし、その後、国家主義が進み、刑法が倫理化すると、このような構図は崩れ、犯罪は必ずしも法益侵害を内容としないものへと変容してゆきます。

これが違法性の実質に関する倫理規範違反説であり、行為反価値論です。

犯罪のもたらす真の害は「被害者の法益の侵害」ではなく、「法そのものの侵害」であると、当時の哲学者ヘーゲルは主張しました。

「法そのものの侵害」とは、犯人が法を尊重する意思をもたず、これを無視して犯罪をすることで、法の妥当性・有効性に動揺が生じる、ということを意味します。そして、このような状態を放置しておくと、法の効力(法の妥当性・有効性への確信)が損なわれてしまいます。つまり、誰もがそんな法を守らなくなってしまいます。これが「法そのものの侵害」です。

では、このような「法そのものの侵害」に対して、どうすればよいのでしょうか?

ヘーゲルは、この「法の否定」である犯罪を、さらに「否定する」ことが必要だと言います。これが刑罰です。ヘーゲルの言う、

「犯罪は法の否定であり、刑罰は法の否定の否定である」

とは、こういう意味です。

つまり、法を否定し、踏みにじる行為である犯罪をそのまま放置しておけば、そのような「法の否定」を承認することになってしまい、法の妥当性・有効性が損なわれます。

そこで、「法の否定」である犯罪に対し、これを「否定」する刑罰(苦痛を内容とする法的非難)を犯人に科し、そうすること法の妥当性・有効性を修復し維持するのだ、ということです。

そして、このような考え方からすると、行為者が刑罰として甘受すべき不利益の根源は、行為者が惹起した(被害者に対する)法益侵害ではなく、行為者が犯罪によって侵害した法の効力(妥当性・有効性)の動揺にこそ求められることになります。

そして、そうなると、刑罰の要件である犯罪についても、一方では、法益侵害という要件が必ずしも必要ではなくなると同時に、他方では、刑罰の重さは行為者が法の効力(妥当性・有効性)に対して与えた動揺(ダメージ)の程度によって決まる、ということになります。

それゆえ、例えば、その犯罪が生じさせた法益侵害自体は軽微なものであったとしても、それがインターネット上で有名になった結果、同様の犯罪が頻発するようになったという場合、その犯罪は、法の効力を動揺させる程度が大きかったということで、その犯罪をした者に対して厳罰を科すことも可能ということになります(そうすることによって、その犯罪をする者がいなくなり、法の妥当性・有効性が回復するから)。

つまり、端的に言えば、法を守らせるためであれば、軽微な法益侵害行為に対しても厳罰を科すことが可能ということです。

しかし、このような考え方は妥当でしょうか?

このような考え方は、古代バビロニアのハンムラビ王が過剰な報復を制限し、その後、近代になって責任主義として確立された「法益侵害」を応報の上限とすることで刑罰が過剰なものとなることを防止するという刑法理論上の歯止めを、実質上捨て去ることになるのではないでしょうか?

ですから、私は、これは妥当な方向ではないと思っています。

そして、もし、行為者がした法益侵害を、行為者が受けるべき応報(刑罰)の上限とするとの考え方を堅持するのであれば、我々の進むべき道は決まっています。それは、法益侵害説、結果反価値論ということになるハズです。

以上のとおり、私自身は、基本的に法益侵害説(結果反価値論)という立場なのですが、現在の規範違反説(行為反価値論)についてよく知りたいという方には、とてもよい本があります。

井田良『死刑制度と刑罰理論――死刑はなぜ問題なのか』(岩波書店)

井田良先生は、現在、行為反価値論の旗手とでもいうべき存在だろうと思います。この本では「実害対応型の応報刑論vs規範保護型の応報刑論」という表現で、行為反価値論からの考え方が非常に解りやすく解説されています。興味のある方は、ぜひ手に取ってみられることをオススメします。

11 偶然防衛についての処理

以上のような結果、自分が倫理規範違反説(行為反価値論)を採るか、法益侵害説(結果反価値論)を採るかが決まれば、あとの流れは簡単です。

その論証をしたうえで、倫理規範説を採る場合であれば、正当防衛の成立要件として「防衛の意思」は必要であるとし、これのない【事例1】のDについて正当防衛は成立しないとします。

そして、Dにはその他の違法性阻却事由も見当たらないので、Dの行為は違法と判断し、次に有責性の判断へと進みます。この講座では、まだ、責任阻却事由については触れていませんが、結論的に言えば、Dには責任阻却事由に当たる事由もありません。

よって、DにはWに対する殺人罪が成立する、ということになります。

他方、法益侵害説を採る場合であれば、正当防衛の成立要件として「防衛の意思」は不要であるとし、そこで、1~4の要件を充たしているDには、正当防衛が成立する、とします。

そして、正当防衛が成立するのであれば、違法性が阻却されるので、それ以上の検討をすることなく、DにはWに対する殺人罪は成立しない、という結論となります。

これが一応、偶然防衛の事例についての素直な2つの筋道です。

まあ、多くの場合、このいずれかの流れで書いておいて悪い点は付かないと思います。

12 未遂説とその妥当性

以上のとおり、【事例1】の偶然防衛については、殺人既遂罪となるという結論と、犯罪不成立とするという結論の2つが、大きな流れとなります。

ただ、学説には、多数ではありませんが、未遂罪を認める説があります。【事例1】の場合であれば、Dには殺人未遂罪が成立することになります。

では、未遂説は、どのような筋道で未遂罪という結論に至るのでしょうか?

実は、未遂説とひと言で言っても、未遂へと至る筋道は1つではなく、いくつかのものものがあります。

そこで、全部を紹介していると大変なので、ここでは、防衛の意思不要説の立場から未遂罪が成立するという筋についてご説明しましょう。

法益衡量説によれば、被害者(D)が、行為者(W)に対して「急迫不正の侵害」をしようとしている場合、被害者の法益は、行為者が必要かつ相当な反撃をする限度においてその法益性が否定されます。そのため、行為者による反撃の結果、被害者が「死亡」したとしても、それは「生命という法益を侵害した」とは評価されません。それゆえに「法益侵害」がないので、違法性が阻却され、殺人罪が成立しない、というのが、先ほど紹介した不要説のスジです。

しかし、未遂説は「法益侵害はなくても、法益侵害の危険はあるのではないか」と主張します。その主張内容は、次のとおりです。

***

行為者に対する急迫不正の侵害行為の結果、被害者の法益性が否定されているという状態は「被害者が死亡している」という場合と同様だと考えることができる。

では、行為者が、被害者が死亡していることを知らずに、被害者を殺害する意図で、被害者に対して銃弾を撃ち込んだ場合、どうなるか。これは、不能犯論における「死体事例」である。

このような「死体事例」の場合、客観的危険説に立てば、行為者の行為は死体に銃弾を撃ち込んだ行為として不能犯(犯罪不成立)とされるが、具体的危険説によれば、行為者が被害者が死んでいることを知らず、かつ、一般人もこれを知り得ないであろうという場合であれば、行為者の行為には、結果発生の現実的危険が認められ、行為者には殺人未遂罪が成立する。

そうであれば、この場合も同様である。すなわち、被害者が行為者に対して急迫不正の侵害行為をしていることを行為者が知らない場合(行為者に防衛の意思がない場合)には、行為者が、被害者の死んでいることを知らずにこれに銃弾を撃ち込んだ場合と同様に、具体的危険説によれば、行為者の行為によって「人を死亡させる現実的危険」が発生したことは否定されない。

それゆえ、行為者が「防衛の意思」なく偶然に正当防衛にあたる客観的行為をした「偶然防衛」の場合も、行為者には「死体事例」の場合と同様に、殺人未遂罪が成立するというべきである。

***

どうでしょうか?

私は、40年ほど前、初めてこの未遂説の説明をある先生から聞かされたとき、声が出るほど感動したことを憶えています。めちゃめちゃシビれました。まだ学部生時代のことです。

ただ、しばらくして、この説は違うと考えるようになりました。そして、その考えは今も同様です。

私がそう考えるに至った理由は、次のとおりです。

未遂説は、急迫不正の侵害者は「死亡」しても、それが「生命という法益の侵害とは認められない」という点で、死体と同じであると言います。でも、本当にそうでしょうか? つまり「偶然防衛」は、不能犯論における「死体事例」と本当に同じなのか、ということです。

確かに、死体に銃弾を撃ち込んだ場合も、侵害者に銃弾を撃ち込んで死亡させた場合も、いずれの場合も「法益侵害」とは認められない、という点は変わりません。

しかし、両者ではその構造が違います。

法益とは、法によって保護された利益をいいます。これは「利益」が「法によって保護されている」ときに「法益」と呼ばれる、と表現することもできます。

そうすると「法益」と言えない場合には、2種類のものがあることが解ります。

そもそも「利益」が存在しない場合

利益はあってもそれが「法によって保護されている」とは認められない場合

後者は「要保護性を欠く」場合とも表現できますし、「法益性を欠く」とも表現することができるでしょう。

こうして考えた場合、死体は1の場合であり、侵害者は2の場合であると言えます。

さて、このような前提で、まず「死体事例」を考えてみましょう。

死体事例では、行為者が殺そうとした相手は、すでに死亡しているため、そこには殺人既遂罪の保護法益である「人の生命」が存在していません。そのため、この場合、行為者は、その行為によって人の生命を侵害することができず、そのため、構成要件該当性が否定され(因果関係を欠く)、殺人既遂罪が成立しません。

では、殺人未遂罪は、どうでしょうか。殺人未遂罪の場合には、人の生命を侵害する必要はありません。人の生命を侵害する現実的危険が発生すれば、行為者を殺人未遂罪として処罰する実質的な根拠はあると言えます。

「死体事例」の場合に、具体的危険説が行為者に殺人未遂罪の成立を認めるのは、行為の時点で、その行為者に与えられた情報において、その客体が生きているか死んでいるか不明である以上、万一、生きていた場合に、行為者の行為による「人の死亡」つまり「法益侵害」が発生してしまう、という可能性があるからです。

つまり「生命」という法益は、事後的客観的には存在しないものの、行為者に与えられた情報(による事前判断)では、それが「存在しない」とは確定することができず、それが「存在する可能性」が残っていて、そこにはこれを保護する必要性(要保護性)が残っているからです。

だから、法は、そこに「法益侵害の危険」を見出し、この行為を違法と評価し、行為者がその行為に出ることを禁止する必要がある、と具体的危険説は考えるワケです。

では「偶然防衛」の場合はどうでしょう。

偶然防衛の場合は、構成要件的には、殺人既遂罪の構成要件を充足します。行為者は、人を死亡させる現実的危険のある行為(実行行為)をし、その結果、人を死亡させているからです。つまり、構成要件的には「結果」たる事実(人の死亡)もあるし、その結果を生じさせる危険(人を死亡させる現実的危険)の存在も肯定されています。

ところが、違法性判断の段階になって、この被害者が実は侵害者であって、そのためこの侵害者の「生命」という利益が要保護性(法益性)をもたなかったということが問題とされます。

そして、その結果、構成要件段階で「人の生命の侵害」は存在したものの、違法判断の段階では、これは「法益の侵害」とは評価されないということとなり、違法性判断の段階で殺人既遂罪の成立は否定されます。

では、殺人未遂罪についてはどうでしょうか?

「人の生命の侵害の危険」があったことは構成要件段階で確定されています。しかし、すでに述べたように、この「人の生命」は、違法段階において「法益」とは評価されません。そうであれば、この「人の生命の侵害の危険」もまた「法益侵害の危険」とは評価されないということになるでしょう。そして「法益侵害の危険」がなければ、殺人未遂罪の成立についても、また違法性判断の段階で否定される、ということになるハズです。

つまり、殺人未遂罪の成立も否定されます。

では、ここで、行為者が侵害者からの急迫不正の侵害を知らなければ、侵害者の要保護性は失われない、とは言えないでしょうか?

そのような考え方を採ることは不可能ではないでしょう。

ただし、このような考え方を採った場合は、行為者には、殺人未遂罪ではなく、殺人既遂罪が成立することとなるハズですし、このような考え方は、まさに、防衛の意思必要説でしょう。

つまり、いずれにしても未遂罪が成立するという結論には至りません。

第3 過失犯と正当防衛

1 ちょっと変わった事例の検討

次に、問題の所在は「偶然防衛」と同じなのですが、ちょっと変わった事例について検討してみましょう。

【事例2】

女子高生甲女は、夜間、学習塾からの帰り道、人通りのない道にさしかかったところで、道路の中央にこぶし大の石が落ちているのを見つけた。甲女は、面白半分に後ろに向かって放り投げたところ、甲女の背後、すぐ近くのところで「痛ぇ!」と叫び声がした。

甲女は、その声に驚いて振り返り、その時、はじめて、甲女の後ろからA男が着いて来ており、自分の投げた石がA男の顔面に命中してしまったことを知った。甲女は、A男に謝ろうと思ったが、A男は、右目を手で押さえながら走って逃げて行ってしまった。

これによって、A男は右目に全治1か月の重傷を負ったが、実は、A男は、甲女を強姦することを意図して、隙を窺いながら、まさに飛びかかろうと近づいていたところだった。

この場合における、甲女の罪責について論ぜよ。

この【事例2】は、私が以前『ユーブング刑法』という本を出したときにその中で使ったものです。

このような事例は、一般には「偶然防衛」とは区別されて、過失犯に正当防衛は成立するかという問題として議論されることが多いと言えます。ただ「防衛の意思」を正当防衛の成立要件と考えるか否かによって結論が分かれるという点では、問題の所在は同じと言えます。

この【事例2】には、実は、元ネタがあります。というのも、この事例の第2段落目までは、実話なのです。私が大学で刑法総論の授業を持っていたときに、ある女子学生が「実は、高校生のころ、こんなことがあったんです……」と話してくれたのが、第2段落目までのストーリーです。

結局、この男がどのような怪我を負ったのかは逃げてしまったので不明ですし、この男がどのような意図で彼女の背後に来ていたのかも不明です。ただ、四囲の状況からすれば、彼女を襲うことを意図していたのではないか、と思える状況でした。

さて、そのような状況の下、この場合に甲女にどのような犯罪が成立するのか、というのが【事例2】の問題です。

2 構成要件該当性はあるか?

さて、この事例を解く場合も、まずは構成要件該当性の検討からです。

甲女の行為は、何罪の構成要件に該当するでしょうか?

まず、A男は「右目に全治1か月の重傷を負った」ので、傷害罪(刑法第204条)から検討してみましょうか?

刑法

(傷害)

第204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

傷害罪の構成要件は「人の身体を傷害した」という簡単な規定ですが、解釈上、同罪には、故意犯のタイプと結果的加重犯のタイプとがある、と解されています。

下の図の上側に描かれているのが故意犯のタイプで、この場合、実行行為は「暴行」に限られず、「傷害を生じさせる現実的危険のある行為」であれば足りますが、その反面、主観的要件としては「構成要件的故意」が必要となります。

他方、上の図の下側に描かれているのが結果的加重犯のタイプで、このタイプの傷害罪は「暴行罪」を基本犯とする結果的加重犯と解されています。

そこで、このタイプの場合、実行行為は「暴行」つまり、人の身体に直接向けられた有形力の行使に限定されますが、その反面、主観的要件としては、暴行罪の構成要件的故意と、傷害結果についての構成要件的過失となり、故意犯の傷害罪よりは緩やかになります。

ですから、事例における実行行為が「暴行」である場合は、結果的加重犯のタイプを検討するほうがよいということになります。

本件では、甲女は、A男の顔面に石を命中させており、この行為は「暴行」に当たります。そこで、結果的加重犯としての傷害罪を検討すればよいということになります。

そして、A男は、石をぶつけられた結果として「右目に全治1か月の重傷」を負っていますから、傷害の結果も発生しており、因果関係もあり、客観的構成要件は充たしていると言えます。

ただ、主観的構成要件要素としての「暴行の故意」があるかというと、そこは問題です。というのも、甲女は「面白半分に後ろに向かって放り投げた」にすぎず、人にぶつけるという認識はありませんでした。ですから、人に対して有形力を行使するつもりはなく、暴行の故意は認められないでしょう。

ですから、甲女の行為は、傷害罪の構成要件には該当しません。

そこで、次に、過失傷害罪(209条)の構成要件該当性について検討してみましょう。条文は次のとおりです。

(過失傷害)

第209条 過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。

2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

また、過失傷害罪の構成要件要素は、次のとおりです。

実行行為(人の身体を傷害する現実的危険のある行為)

結果(人の身体の傷害)

因果関係(原因・結果の関係。相当因果関係)

構成要件的過失(1の認識可能性・2と3の予見可能性)

このうち、1~3の客観的構成要件については、これを充足することは問題ありません。

4の構成要件的過失についても、石を投げる際には、投げる方向を見れば人の存在に気づくハズであり、また、そうすべきだったと言えますから、自己の行為が人を傷害させる現実的危険がある行為であり、その結果、人の身体に傷害の結果を生じることは認識・予見可能であったと考えられます。そこで、これも肯定してよいでしょう。

そうすると、甲女の行為は、過失傷害罪の構成要件該当性が認められるということになります。

3 正当防衛は成立するか?

そこで、次は違法性判断です。

違法性阻却事由があるかですが、もちろん、問題となるのは正当防衛(刑法第36条第1項)です。

本件では「A男は、甲女を強姦することを意図して、隙を窺いながら、まさに飛びかかろうと近づいていたところ」だったのですから、急迫不正の侵害は存在します。

そして、A男の顔面に石を命中させた行為は、侵害者に対する反撃行為であり、防衛行為と認められます。

そして、A男の顔面に石を命中させなければ、強姦されていたかもしれなかったわけですから、防衛行為の必要性も認められます。

また、強姦という性的自由に対する著しい侵害(あるいは、性的内密領域に対する侵害)に対して、男性に比べて体格・体力で劣る女性が石で応戦したとしても、その反撃行為は防衛に必要な範囲内と考えられ、防衛行為の相当性も認められるでしょう。

4 防衛の意思の要否

そこで、問題は「防衛の意思」ですが、甲女は、A男の存在にすら気づいていなかったので、正当防衛状況の認識、自己の身を守る意図などの「防衛の意思」はまったくありません。

それゆえ、防衛の意思必要説であれば、正当防衛は成立しないということになります。

そこで、違法性はありとして、次の有責性判断の段階へと進みますが、特に責任阻却事由は見当たらないので、甲女には過失傷害罪が成立するということになります。

これに対し、防衛の意思不要説では、甲女には正当防衛が成立し、犯罪は成立しないということになります。

さて、どちらが妥当な結論でしょうか?

第4 偶然防衛と緊急救助

1 偶然みんなを助けてしまった事例

正当防衛は、刑法第36条第1項に「自己又は第三者の権利を防衛するため」と規定されているように、自己の権利・法益を保全するためだけではなく、第三者の権利・法益を保全するためにも行うことができます。

そして、この場合は特に「緊急救助」と呼ばれます。

そして、防衛の意図なくした行為が、偶然にも第三者の法益を保全する結果となったというタイプの偶然防衛も考えられます。いわば「偶然緊急救助」とも言うべき事例です。それが、次の【事例3】です。

【事例3】

Aは、ある休日、歩行者天国に出かけ、道行く人をぼんやりと眺めていると、その中に見覚えのある人物を発見した。それは、高校時代にAから彼女を略奪した憎い恋敵のXであった。

Aは、この機会にXに仕返しをしてやろうと思い、多少、怪我くらいはするかもしれないが、死ぬことはないだろうと思いながら、たまたま所持していた「サバの水煮」の缶詰を、Xの頭を目がけて、放り投げた。Aは、高校時代、野球部のエースであり、缶詰は正確にXの頭に向かって飛んで行った。

ところが、缶詰が頭に当たる瞬間、Xは、ほどけた靴ひもを結ぼうと思って突然かがんだため、缶詰はXには当たらず、隣にいたYの頭部を直撃し、しかも当たり所が悪く、Yは死亡した。

Aは、大変なことをしてしまったと思って、あわててその場から逃げたが、すぐに警察官に逮捕された。

ところが、その後の捜査により、死亡したYは、実は、指名手配されていたテロリストで、大量の爆弾を衣服の内側に仕込み、その歩行者天国で自爆テロを企てていたことが判明した。しかも、死亡した際、Yは、起爆装置を手に握っており、もしAが缶詰を投げなければ、Yの爆弾によりその周囲にいた数十名がYの道連れにされ死傷していたであろうと思われた。

この場合におけるAの罪責を論ぜよ。

この【事例3】は、以前、私が大学の法学部で刑法総論の授業を担当していたときに後期試験で出題した問題です。

前半に構成要件的事実の錯誤(具体的事実の錯誤、方法の錯誤)の問題を入れながら、メインの論点は、正当防衛の成立要件として「防衛の意思」は必要かを問う問題です。

2 何罪の構成要件に該当するか?

この事例では、Aには、そもそもXに対する殺意もなかったので、Yに対する罪責についても、殺人罪を問題にする必要はありません。

そこで、Yに対する関係でも傷害致死罪(205条)の構成要件該当性から検討すれば足りるでしょう。

刑法

(傷害致死)

第205条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。

この傷害致死罪は、傷害罪の結果的加重犯です。そこで、傷害罪が「故意犯」と「結果的加重犯」の2つのタイプに分かれていることから、傷害致死罪も2つのタイプに分かれています。

故意犯である傷害罪の結果的加重犯

結果的加重犯である傷害罪の結果的加重犯

このうち、2のタイプは「二段の結果的加重犯」と呼ばれています。

そして、今回の事例では、実行行為として「暴行」を行っていることは明らかなので、2のタイプの傷害致死罪を検討すれば足ります。

ただ、2の場合でも「暴行罪の故意」は必要であるところ、本件のAには、サバ缶を、Yにぶつけるつもりはなく、Xにぶつけるつもりであったため、Yに対する暴行の構成要件的故意を認めることができるか、が問題となります。

これが具体的事実の錯誤、方法の錯誤の問題です。

結論的に言えば、法定的符合説(抽象的法定的符合説)に立てば、Yに対する暴行の構成要件的故意を認めるということになります。そして、重い傷害、さらには死亡の結果についての構成要件的過失も当然に認められるでしょうから、この場合は、Aについて傷害致死罪の構成要件該当性を認めて、次の違法性判断へと進むことになります

これに対し、具体的符合説(具体的法定的符合説)に立てば、Yに対する暴行の構成要件的故意は否定され、傷害致死罪の構成要件該当性は認められないことになります。この場合、過失致死罪(210条)あるいは重過失致死罪(211条後段)の構成要件該当性を認めて、違法性判断へと進むことになるでしょう。

刑法

(過失致死)

第210条 過失により人を死亡させた者は、50万円以下の罰金に処する。

(業務上過失致死傷等)

第211条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。

3 緊急救助の成否

さて【事例3】でのメインは、偶然緊急救助です。

この場合、問題は、Aに「正当防衛」が認められて、違法性が阻却され、犯罪が成立しないとされるのか、「正当防衛」の成立が否定されて、傷害致死罪(あるいは過失致死罪または重過失致死罪)としてAが処罰されることになるのか、です。

もちろん「防衛の意思」の要否に関しては、違法性の実質をめぐる対立にまで遡って論じ、最終的に必要説を採るか、不要説を採るかを明示して、結論を出せばよい、ということは他の「偶然防衛」の場合と同じです。

ただ、若干知っておいたほうがよいのは、防衛の意思必要説に立ちつつ、第三者の利益のための偶然防衛(緊急救助)の場合には違法性阻却を認め、自己の利益のための偶然防衛の場合には未遂罪の成立を認める、という見解(二分説=曽根威彦)があることです。

もっとも、この説に触れなかったからと言って、試験で点数が悪くなるということはないと思いますが。

第5 おわりに

今回のテーマは「偶然防衛」と「防衛の意思」でした。

さて、ここまで検討を重ね、みなさんは「防衛の意思」必要説と不要説のどちらを支持するでしょうか?

自分の経験に照らすと、刑法を勉強し始めた最初のころは必要説に惹かれる人が多いと思います。そしてその結論を妥当と感じるのではないでしょうか?

けれども、私の場合は、その後しばらくして不要説へと転じ、それ以来ずっと不要説が正しいと確信し、現在に至っています。

偶然防衛の事例では、通常【事例1】などのように、行為者はヤクザか暴力団のような連中で、単に「抗争相手を殺そう」というような犯罪的意図で、行為をしています。

端的に言って、悪いヤツらですよ。そうなると、勢い、そうした「悪いことをしよう」なんて思っていたヤツらに正当防衛など認めてやる必要はない、という気持ちになるのも無理からぬものがあります。

しかし、では、このような行為者は、行為に出なかったらどうなっていたのでしょうか?

【事例1】のDは、Wを撃ち殺していなかったら、逆に自分のほうがWが仕掛けた爆弾によって殺されていたのです。

構成要件に該当する行為を、法が実質的にも「違法」と評価すれば、法はその行為を「禁止」します(評価規範→禁止・命令規範)。

つまり、法は、行為者に対して「その行為に出るな」という命令をするということになります(禁止・命令規範)。

しかし、【事例1】の場合、行為者Dに対し、法が「その行為に出るな」と命じ、Dがその命令に従ったら、Dはどうなるのでしょうか?

「死ぬ」のです。

そうすると、この場合に法が行為者Dに対して「するな」と命ずるということは、実質上、Dに対して「死ね」と言っているのと同じです。

ん? 法が行為者に対して「死ね」という命令をする??

コレって何かおかしくないですか?

法は、名宛人に対して不可能を強いることはしない、と言われます。

しかし、自分の生命に侵害が差し迫っている状況で「その行為(防衛行為)に出るな」と命じられることは、「死ね」と言われているのと同義であって、これは名宛人に対して不可能を強いていることにはならないのでしょうか?

私が学生時代、刑法の勉強を進める中、必要説に対して最初に抱いた疑問はコレでした。

そして、この理由であれば、法益侵害説(結果反価値論)からだけでなく、倫理規範違反説(行為反価値論)の立場に立ったとしても、やはり、必要説は問題だということになります。

もちろん、行為者が、急迫不正の侵害の存在を知っていれば、このような問題は起きません。その場合は必要説でも、正当防衛が成立し、行為は正当化されますから「行為に出るな」という命令は発せられません。

しかし、急迫不正の侵害の存在を知らなかったら「違法」と評価され、「行為に出るな」と命じられ、その命令に従ったら「死ぬ」というのであれば、「知らなかったのが悪い」「知らなかったら、死んでも仕方がない」「知らない者は死んでヨシッ!」と言われているのと実質的には同じでしょう。

コレって酷くないですか?

そして、その酷さは【事例2】【事例3】では、より解りやすく顕在化します。

【事例2】で、甲女が石を投げる行為を禁ずることは、法が、甲女に対して「強姦されてしまえ」と言っているのと同じです。

【事例3】で、Aがサバ缶を投げることを禁じることは、自爆テロに巻き込まれる危機にあったYの周囲にいた人たちに、法が「みんな死んでしまえ」と言っているのと同じことです。

これって、どう考えてもおかしいでしょう?

そして、それは【事例1】でも同じことです。

【事例1】でも、これはおかしいのですよ。いくら行為者がヤクザ者や暴力団員だからと言って、それなら死んでもよい、という理由はありませんから。

さて、みなさんは、どう考えますか?

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?