【学ぼう‼刑法】入門編/総論07/構成要件的故意/未必の故意と認識ある過失の区別

第1 はじめに

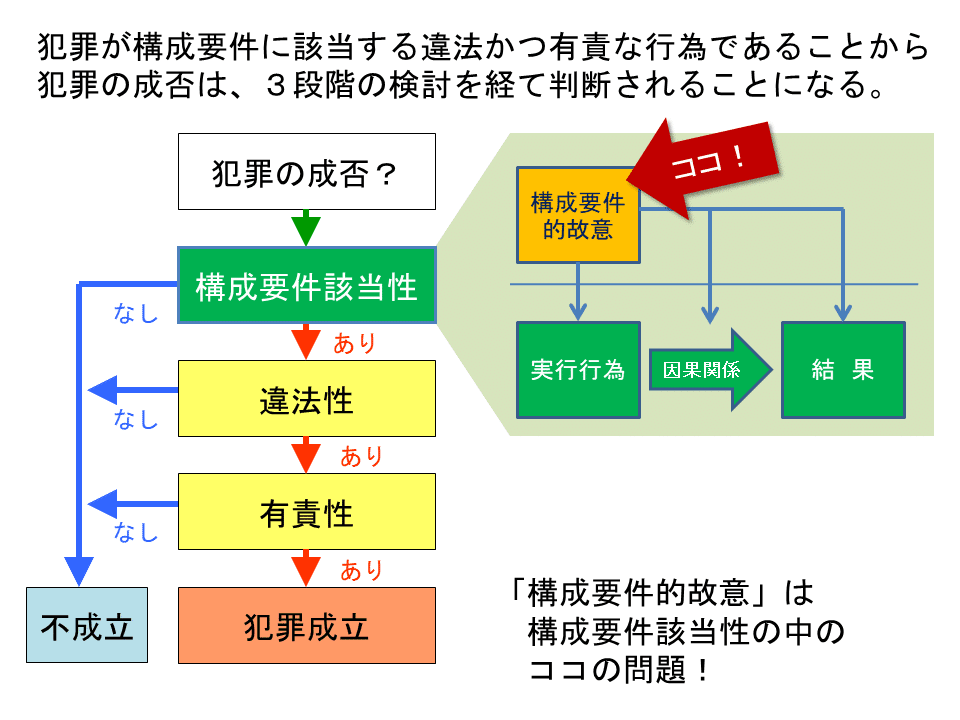

今回のテーマは「構成要件的故意」と「未必の故意と認識ある過失の区別」です。この問題は、構成要件該当性、違法性、有責性の3段階の犯罪論体系の中では「構成要件該当性」に位置づけられるものです。

第2 構成要件的故意

1 構成要件的故意の概要

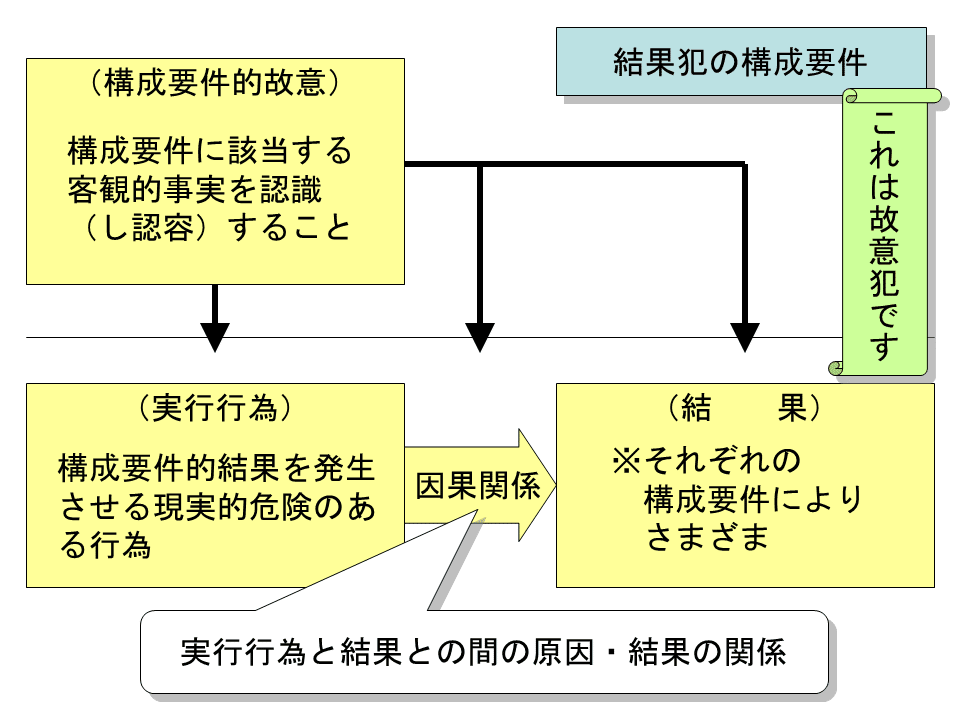

殺人罪などの結果犯の構成要件は、最もシンプルな場合、

実行行為

結果(構成要件的結果)

因果関係

構成要件的故意(または構成要件的過失)

という4つの構成要件要素で構成されます。

1~3の構成要件要素は、行為者の外部に存在する要素であり、客観的構成要件要素と呼ばれます。これに対し、4の構成要件的故意または構成要件的過失は、行為者の内心に関わる要素(心理状態)であり、主観的構成要件要素と呼ばれます。

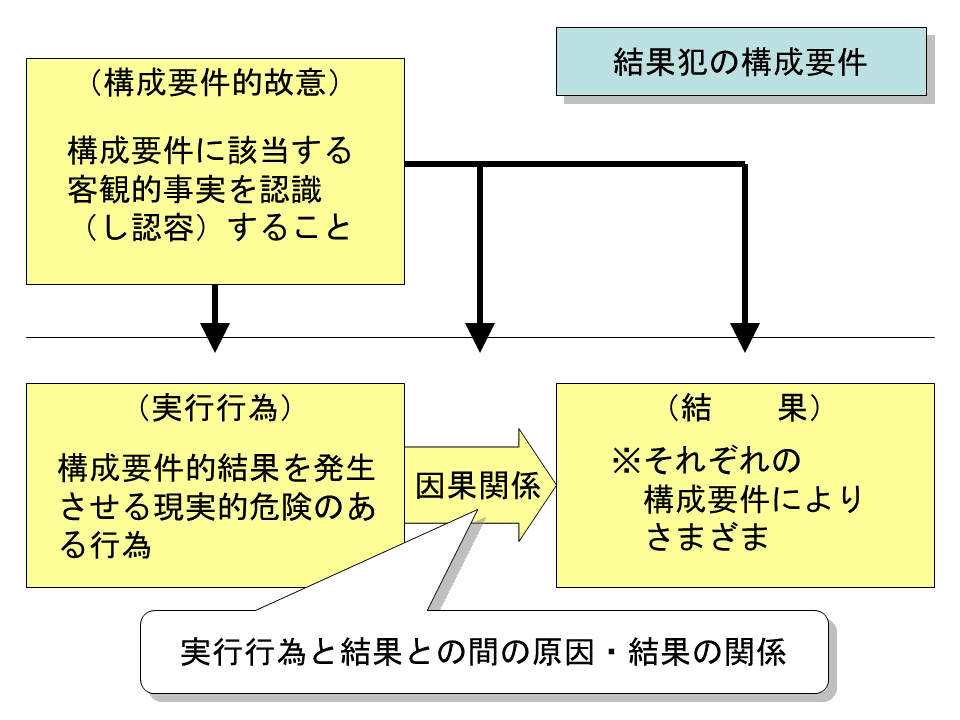

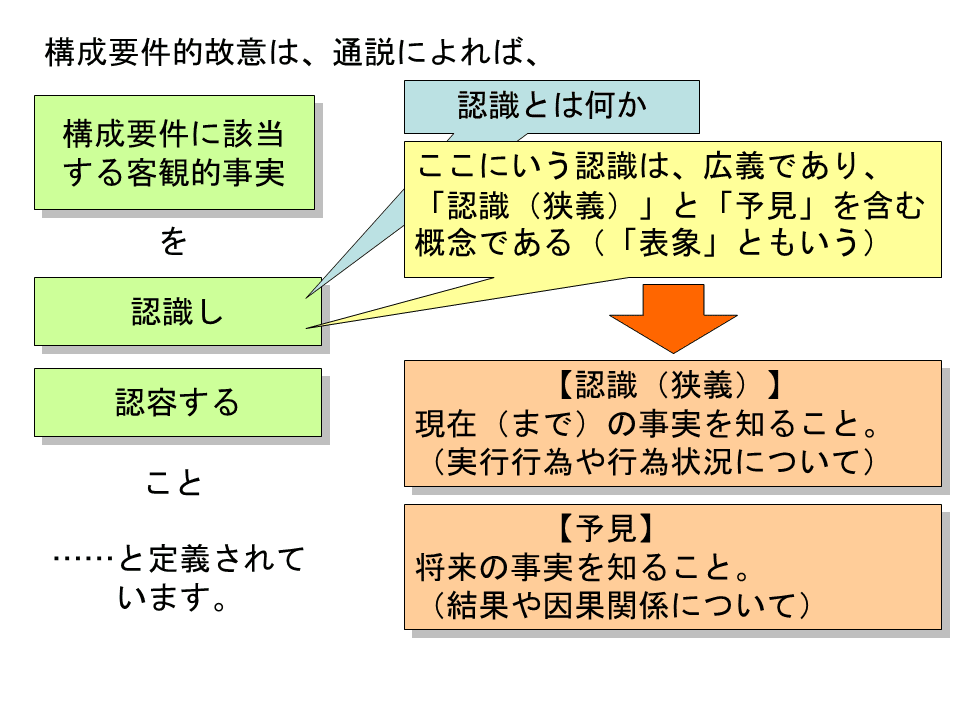

上図の中で書かれているように、構成要件的故意は「構成要件に該当する客観的事実」を認識し、認容することなどと定義されます。

「認容」の部分が括弧書きなのは、これを必要であるとする説(認容説)とこれを必要でないとする説(認識説)があり、対立しているからです。一応、認容説が通説と言ってよいのでしょうか。少なくともかつてはそうでした。今回取り上げる「未必の故意と認識ある過失の区別」というテーマはこの点に深く関わるものです。

「故意」には、構成要件的故意と責任要素としての故意(責任故意)とがありますが、ここで取り上げるのは前者です。いずれ「故意」全体についてお話することになります。

2 構成要件的故意の認識の対象

「構成要件的故意」の認識の対象は「構成要件に該当する客観的事実」ですが、これは「客観的構成要件に該当する事実」と言い換えることもできます。

殺人罪のように、実行行為、結果、因果関係という3つの客観的構成要件要素をもつ犯罪の場合には、この「殺人罪の実行行為」「殺人罪の結果」「因果関係」に該当する事実が認識の対象となります。

客観的構成要件要素の数は、犯罪によっては、結果が2つあったり、行為状況、身分などが加わったりと、3つよりも多くなることがあります。その場合には、その全部が認識の対象となります。その全部を認識していて、初めて構成要件的故意が認められるということになります。

他方で、主観的な構成要件要素は、構成要件的故意の認識の対象にはなりません。「構成要件的故意」自体を認識するということもありませんし、目的犯などのような「超過的内心傾向」が主観的構成要件要素にある場合でも、「自分が目的を持っていることを認識する」などという必要はありません。

というか、これは無理と考えられています。

ここまでの内容を要約すれば、構成要件的故意の認識対象についてのポイントは2つです。

構成要件的故意の認識対象は、構成要件に該当する客観的事実に限られ、主観的事実は含まれない。

構成要件的故意では、認識対象である構成要件に該当する客観的事実の全部を認識しなければならない。

ということです。

4「認識」の意味

以上のように、構成要件的故意においては、構成要件に該当する客観的事実を「認識」することが必要になります。

ただ、ここで用いられている「認識」という言葉は、多義的です。

この言葉を最も簡単に言い換えるならば「知ること」です。そして、今後も「認識していた」という言葉の使い方に迷ったら、「知っていた」という言葉での言い換えが可能かどうかを考えてみることは、結構役立ちます。

「認識」には、広義と狭義の意味があると言われます。つまり、広い意味で使う場合と狭い意味で使う場合です。なお、多くの場合に「固有の意味」とか「本来の意味」という説明があった場合は「狭義」を指していると理解してよいでしょう。

ここでの「認識」の使われかた方は、広義です。広義の認識は「表象」と表現されることもあります。

広義の認識には、狭義の「認識」と「予見」とが含まれています。それぞれ次の意味です。

認識(狭義)= 現在(までの事実)を知ること。

予見 = 将来の事実を知ること。

この場合の「現在」は、実行行為時を基準とします。構成要件的故意は、実行行為の時点で存在することが必要であり、それで足りると考えられています。

なぜ実行行為の時に必要なのかと言えば、実行行為に出るという判断をするときに、これを思いとどまる動機(反対動機)を形成するために必要とされる要素だからです。故意にあたる認識・予見があったにも関わらず、あえて実行行為に出たときに、行為者には重い故意責任が生じると考えられているからです。

そこで、実行行為の時点から見れば、実行行為や行為状況、身分などの事実は「現在まで」の要素ですから「認識」の対象です。他方、結果や因果関係などは、実行行為よりも後に発生する「将来」の要素ですから「予見」の対象です。

認識も予見も「知っていた」ことを意味しますから、正しいこと、つまり、客観的事実が存在していることを前提とします。したがって、行為者が「そう思っていたけれども、客観的事実は違っていた」という場合は、認識や予見ではなく「誤認」「思い込み」などという表現を使います。

3 意思的要素の要否

構成要件的故意の内容として、認識的要素(認識・予見)だけで足りるのか、意思的要素も必要かという点につき、学説の対立があります。

意思的要素とは、認識した事実の実現を望むかという問題です。

この点に関しては、古くは認識に加えて「意欲」を必要とするとする説(意欲説)もありました。「意欲」とは、積極的に望む意思です。ただ、このような「意欲」まで要求することは故意の成立範囲を狭めることになりますし、故意責任を問ううえでここまでの心理状態が必要かというと必ずしもそうとは言えません。そこで、意欲説は、現在では支持者を失っています。

次に、意欲は必要ではないが「認容」を必要とするという説(認容説)もあります。「認容」は、意欲のように積極的に望むことはしないが、それを受け入れるという消極的な心理状態をいいます。

厳密に分ければ、認容にも「積極的認容」と「消極的認容」があると言われます。積極的認容は、認識した事実の実現を「よい」として肯定的に受け入れる心理状態、消極的認容は、それを「構わない」として受け入れる心理状態と説明されます。

認容説は、認識だけでなく、その事実を構わないとして受け入れる心理状態(消極的認容)は必要であるとします。

最後に、認識説は、このような意思的要素は不要であるとします。行為者は、犯罪事実の認識をもったうえで実行行為に出ているのであり、意思的要素はそこに存在すると言います。そして、上記のような認容説、意欲説に対しては「情緒的要素」を要求するものであると批判します。

現在、意欲説は支持されていないので、学説上は、認容説と認識説とが対立しているという状態です。

そして、この対立が顕在化するのが「未必の故意と認識ある過失の区別」と呼ばれる問題です。

第3 未必の故意と認識ある過失の区別

1 問題の所在

「未必の故意」とは、行為者が犯罪事実、特に結果の発生を可能なものとして認識している故意であると説明されます。

他方で、同じように、結果の発生を可能なものとして認識しているが、過失に分類されるものとして「認識ある過失」という概念があります。

そのため、未必の故意と認識ある過失とはどのように区別されるのか、ということが争われています。

まずは、3つの説について紹介しておきます。なお、この他に「動機説」と呼ばれる説があり、この説については後で説明します。

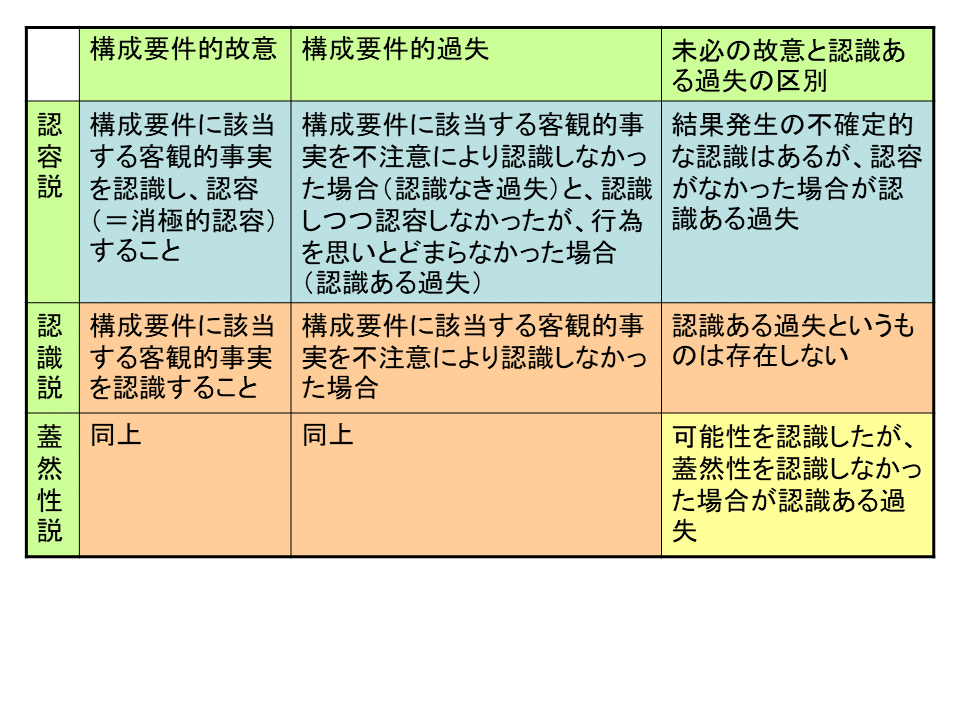

まずは、次の一覧表を見てください。

認容説からは、構成要件に該当する客観的事実の認識があっても、認容がなければ「過失」に分類されるので、結果発生の不確定的な認識はあるものの、認容がなかった場合が「認識ある過失」となり、「結果が発生するかもしれないが、それでも構わない」と認容していた場合が「未必の故意」に当たるということになります。

これに対して、認識説では、結果の発生を不確定的にでも認識した以上は「未必の故意」になるのであり、認識ある過失というものは存在しない、とされました。

しかし、認識説の中でも、この点については見解が分かれ、蓋然性説は、可能性の認識と蓋然性の認識で分け、単に結果発生の可能性を認識したにすぎない場合は「認識ある過失」となり、結果発生の蓋然性を認識していた場合は「未必の故意」になると主張しています。

この3つの説がどんな違いとなるのか、具体的な事例を通じて検討してみましょう。ここで提示するのは、つぎの2つの事例です。

【事例1】 Aは、自動車を運転していて前方に老人Xが道路を横断しようとしているのを目撃したが、自分の運転の腕前では、Xが道路の中央にたどり着く前に通り抜けることができると思い、加速して進んだところ、予想以上にXの足が速く、道路の中央付近で、Xをハネてしまい、Xに重傷を負わせた。

【事例2】 Bは、その子Yと一緒に街角に座って乞食をして生活していたが、実入りが少ないため、Yに負傷をさせて同情をひくことで実入りを多く使用と考えた。そこで、まず、Yの右腕を切り落とした。これにより、実入りは少しは増えたものの、長くは続かなかった。そこで、Bは、Yに死なれては困ると思いながらも、Yの左腕を切り落とした。その結果、Yは死亡した。

【事例2】がかなりショッキングな事例なのはご容赦ください。

この2つの事例において、各説からはどのような結論が導かれるかです。まずは、刑法の事例問題を解くうえでの手順に従って、それぞれの事例について検討してみましょう。

2【事例1】の検討

【事例1】 Aは、自動車を運転していて前方に老人Xが道路を横断しようとしているのを目撃したが、自分の運転の腕前では、Xが道路の中央にたどり着く前に通り抜けることができると思い、加速して進んだところ、予想以上にXの足が速く、道路の中央付近で、Xをハネてしまい、Xに重傷を負わせた。

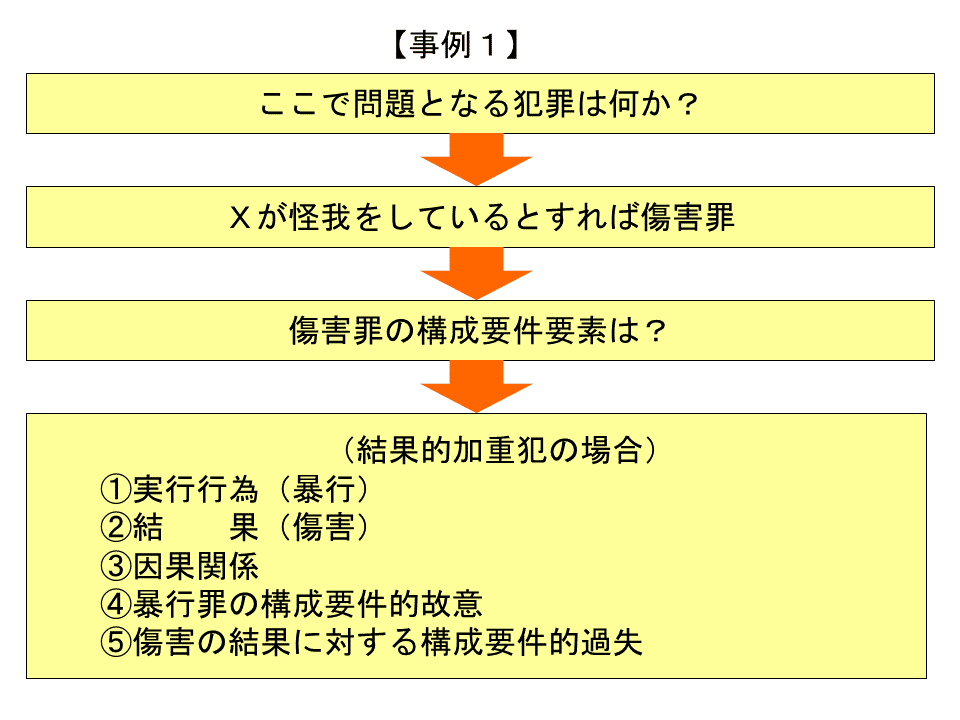

まずは、この事例において、Aに成立する可能性のある犯罪は何でしょうか?

ここではXが怪我をしているので、傷害罪の成否が問題となるだろうという検討がつきます。そこで、傷害罪の構成要件該当性について検討します。

傷害罪の条文は、次のとおりです。

刑法

(傷害)

第204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

そうすると、次に必要な知識は「傷害罪の構成要件要素は何だったか?」ということでしょう。これが判れば、その1つひとつに事実を当てはめていけばよいだけですから。

ここから、少し刑法の知識が必要となります。傷害罪の構成要件は、条文が単純な割には複雑で、2種類のものがありました。故意犯としての傷害罪と結果的加重犯としての傷害罪です。それぞれ構成要件は次のとおりです。

この2つの類型のうち、手段が暴行である場合は、主観的要件が緩やかなのは「結果的加重犯」としての傷害罪です。本件の場合は、Aは、Xを車でハネてしまっており、暴行を加えていることになりますから、こちらを検討することにしましょう。

すると、結果的加重犯としての傷害罪の構成要件要素は下記のとおりです。

①から⑤までの5つのうち、①から③は、問題なく認めることができるでしょう。Aは、車をXにぶつけてしまっており(暴行)、Xに重傷を負わせています(結果、因果関係)。

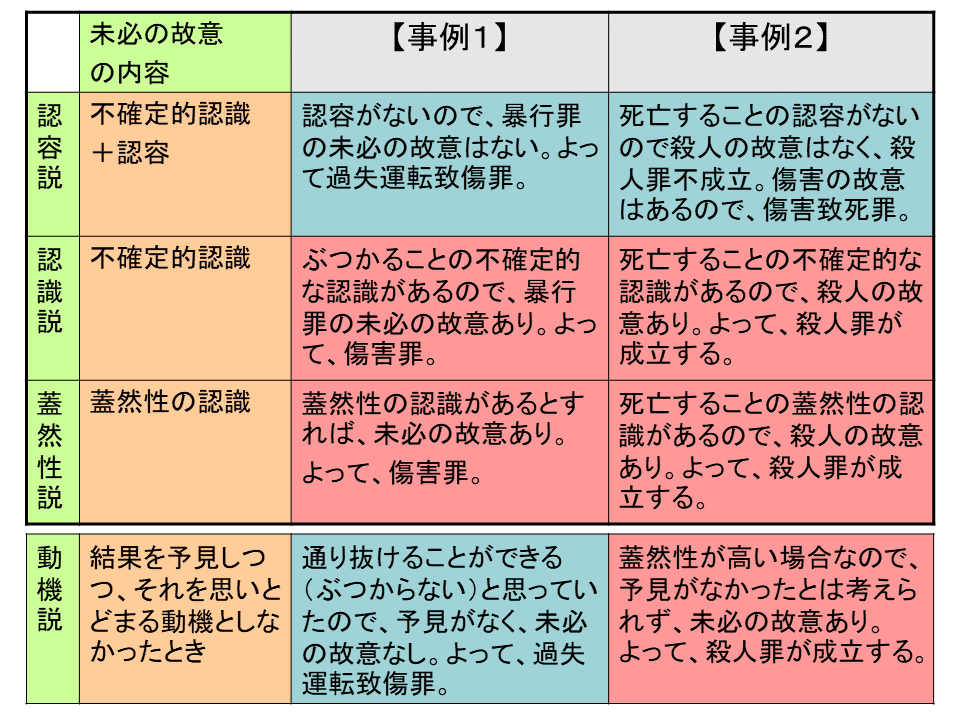

問題は、④の「暴行罪の構成要件的故意」があるかです。これは「Xに暴行を加える」ということの故意ですが、本件の場合は、Aには、Xをハネることについての不確定的な認識はあったでしょうが、認容はなかったと言えるでしょう。

そこで、構成要件的故意の内容として「認容」を必要とする認容説の立場からは、Aには暴行の構成要件的故意がないことになります。この場合、Aには、過失運転致傷罪が成立することとなります。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律

(過失運転致死傷)

第5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

なお、下の流れ図で「Tb故意」と書かれているのは「構成要件的故意」の意味です。構成要件は、ドイツ語で「Tatbestand」なので「Tb」と略しています。

他方、認識説に立つ場合には、認容は不要なので、暴行罪の構成要件的を認めることができるということになります。そこで、この場合、Aには傷害罪が成立することになります(なお、⑤「重い傷害の結果が発生することについての過失」は当然認められるでしょう)。

また、蓋然性説の場合は、Xをハネてしまうことについて、Aが高度の蓋然性を認識していたか否かによって変わります。高度の蓋然性を認識していれば、暴行罪の構成要件的故意が認められ、認識説と同様に、傷害罪が認められることになりますし、これがなければ、認容説と同様に、過失運転致傷罪となります。

3【事例2】の検討

つぎは【事例2】です。

【事例2】 Bは、その子Yと一緒に街角に座って乞食をして生活していたが、実入りが少ないため、Yに負傷をさせて同情をひくことで実入りを多く使用と考えた。そこで、まず、Yの右腕を切り落とした。これにより、実入りは少しは増えたものの、長くは続かなかった。そこで、Bは、Yに死なれては困ると思いながらも、Yの左腕を切り落とした。その結果、Yは死亡した。

Bは、まずYの右腕を切り落としていますが、これが傷害罪になることについては、特に問題はないでしょう。問題は、左腕を切り落とし、その結果、Yを死亡させてしまっている点です。

まず、成立が考えられる犯罪としては、人が死亡しているのですから、殺人罪(199条)の成否を検討する必要がありそうです。

刑法

(殺人)

第199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。

殺人罪の構成要件要素は、

①実行行為(人を死亡させる現実的危険のある行為)、

②結果(人の死亡)

③因果関係(①と②との間に原因・結果の関係)

④構成要件的故意

ですが、このうち①から③については、問題なく認定してよいでしょう。問題は、④の構成要件的故意を認めることができるかです。

本件の場合、Bは、Yが死ぬことについての不確定的な認識はありますが、認容はあるとは言えません。Bは「Yが死んでは困る」と思っているからです。そこで、認容説からは殺人罪とはならないでしょう。Yに対して傷害を負わせる認識はあり、予期せず死亡させてしまっているので、Bには傷害致死罪が成立することになります。

これに対して、認識説では、Bには、Yが死ぬことについての不確定的な認識がある以上、Bには構成要件的故意ありということになります。

また、蓋然性説の場合も、本件の場合は【事例1】の場合以上に、Yが死亡することについての高度の蓋然性をBが認識しているという場合が多いでしょうから、構成要件的故意を認めることが多くなるでしょう。

よって、認識説や蓋然性説では、Bには殺人罪を認めるということになると考えられます。

4 動機説

以上の認容説、認識説、蓋然性説の3つの説に加え、動機説という説があります。

この動機説というのは、認識説に基礎を置く説です。

学説の内容としては「結果を予見しつつ、それを思いとどまる動機としなかったとき」に未必の故意を認める、という見解として説明されますが、どうも解りにくい表現です。

これは、端的に言えば「結果に対する予見」があった場合を未必の故意とし、結果発生の可能性は認識していたが、結果を予見していなかった場合は「認識ある過失」とするという見解だと言えます。

もう少し噛み砕いて説明しましょう。

構成要件的故意の認識対象は、単純な結果犯の場合であれば、実行行為、結果、因果関係の3つでした。

このうち「実行行為を認識する」とはどういうことでしょうか?

結果犯の実行行為は「構成要件的結果発生の現実的危険のある行為」という特質を持っています。

そこで「実行行為」を認識するということは、これから自分がしようとしている行為を単に認識するだけでなく、それが「構成要件的結果発生の危険のあるものだ」ということをも認識するということです。

殺人罪の場合であれば、実行行為を認識するとは、これから自分がしようとしている行為が人を死亡させる現実的危険のある行為だと認識するということです。

そして、この結果発生の危険性の認識とは、結果が発生することの可能性の認識に他なりません。

しかし、この結果発生の可能性の認識は、あくまで「実行行為」の認識であって「結果の予見」ではありません。

「結果の予見」とは、実行行為時点では「結果が発生するだろうなと予想していること」を言います。そして、その予想どおりに結果が発生したときに、それは、結果が発生することを予め見通していたという意味で、実行行為時の心理状態は、回顧的に「予見していた」と評価されます。

この実行行為時点での「結果が発生するだろう」という見通しは、結果が発生する可能性の認識とは異なります。

例えば、明日の天気について考えてみます。明日はデートの予定だというのに、天気予報を見ると、明日の降水確率は40%です。この事実を知っている以上、「明日、雨の降る可能性について知っている」ということになります。しかし、それと、自分が「明日雨が降ると思っている」かどうかは、別問題です。

A女「大丈夫、アタシ、晴れ女だから、絶対明日は晴れるよ!」

と考える人がいる一方で、

B男「マジか……やっぱ、オレ、雨男だからなあ……」

と考える人もいるワケです。そして、翌日になり、なんと晴天だったという場合は、A女は「晴天を予見していた」ということになります。

このように、雨が降る可能性については、AもBも認識していても、それぞれの内心は「雨が降ると思っている」か「雨が降らないと思っているか」どちらかです。そして、これが将来発生した客観的事実と合致した場合が「予見」と呼ばれる心理状態です。

そして、動機説は「結果の発生を予見していた」場合は、未必の故意だが、結果発生の可能性は認識していても「結果の発生を予見していなかった」場合は、認識ある過失にすぎないと考える見解です。

そこで、この見解によれば【事例1】の場合は、Aは「通り抜けることができる」と思っていた以上、ハネてしまうことの「予見」がなく、未必の故意はないということになります。そこで、この場合は過失運転致傷罪となります。

他方【事例2】の場合は、右腕も切った後に、しばらくして左腕も切り落とすなど、Bの行為にはYを死亡させる高度の蓋然性があった場合といえます。このような高度の蓋然性のあるような場合は、「死ぬとは思っていなかった」というのは、さすがに通る話ではないでしょう。人の頭にピストルを突きつけて引き金を引き「死亡するとは思わなかった」と言っても、それが通る話でないのと一緒です。つまり、これは事実認定の問題となりますが、高度な蓋然性を認識していた場合は、余程のことがないかぎり、「死亡すると思っていた」つまり「死亡することを予見していた」という認定になることは免れないでしょう。その意味で【事例2】の場合には、Bに殺人罪の構成要件的故意を肯定することができ、Bは殺人罪となります。

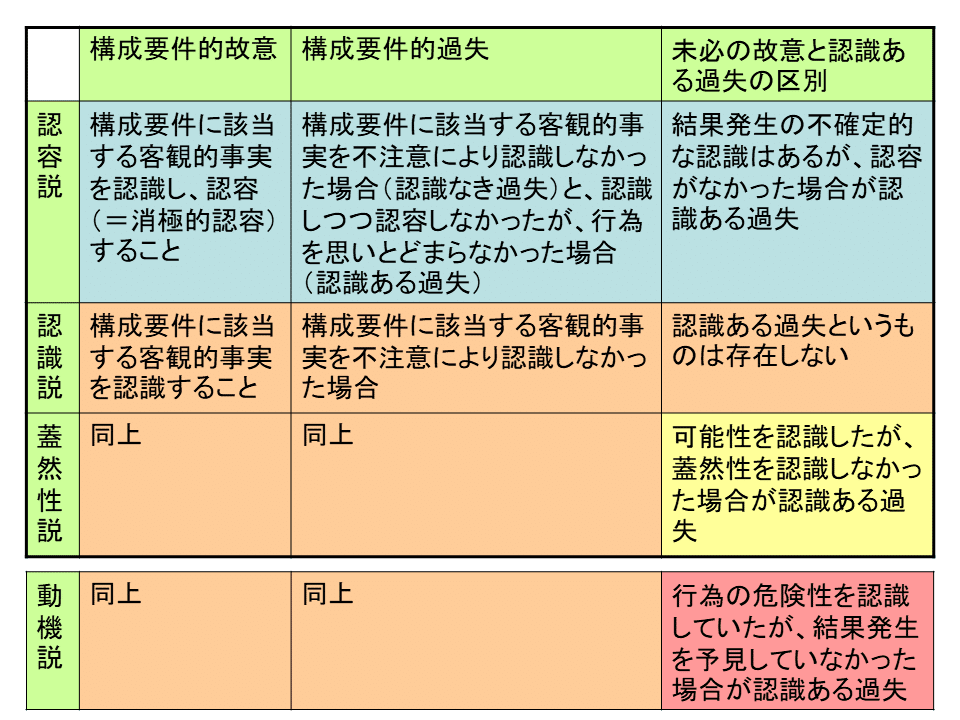

以上が、動機説からの結論です。一覧表に加えれば、下記のとおりです。

なかなかバランスのとれた結論だとは思いませんか?

5 各説の基準と守備範囲の比較

「未必の故意と認識ある過失の区別」の基準につき、動機説をも含めてまとめたものが下の一覧表です。

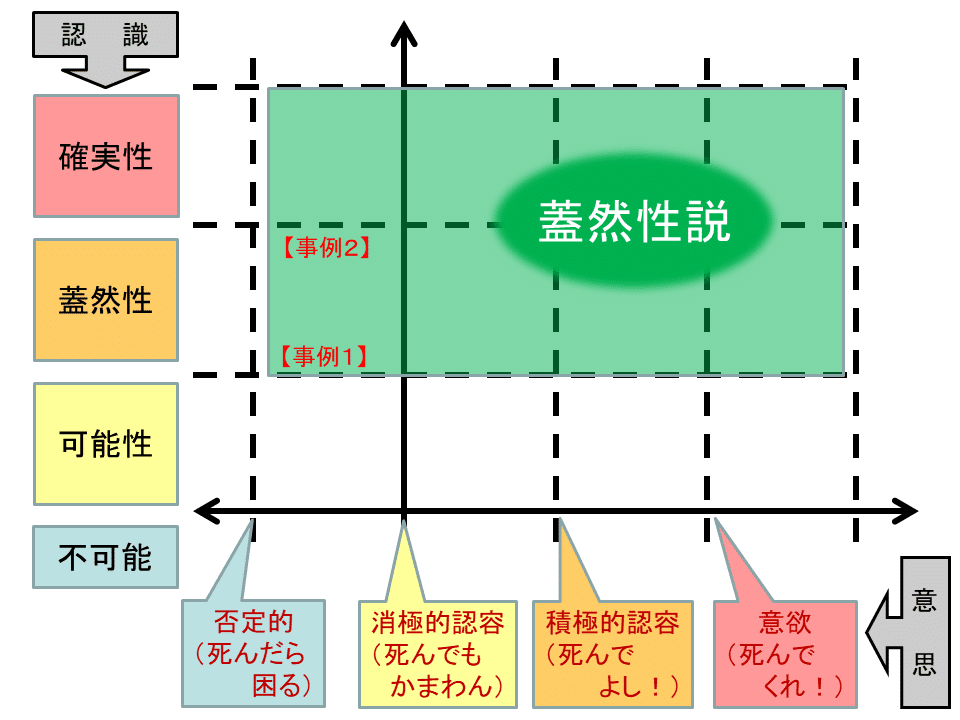

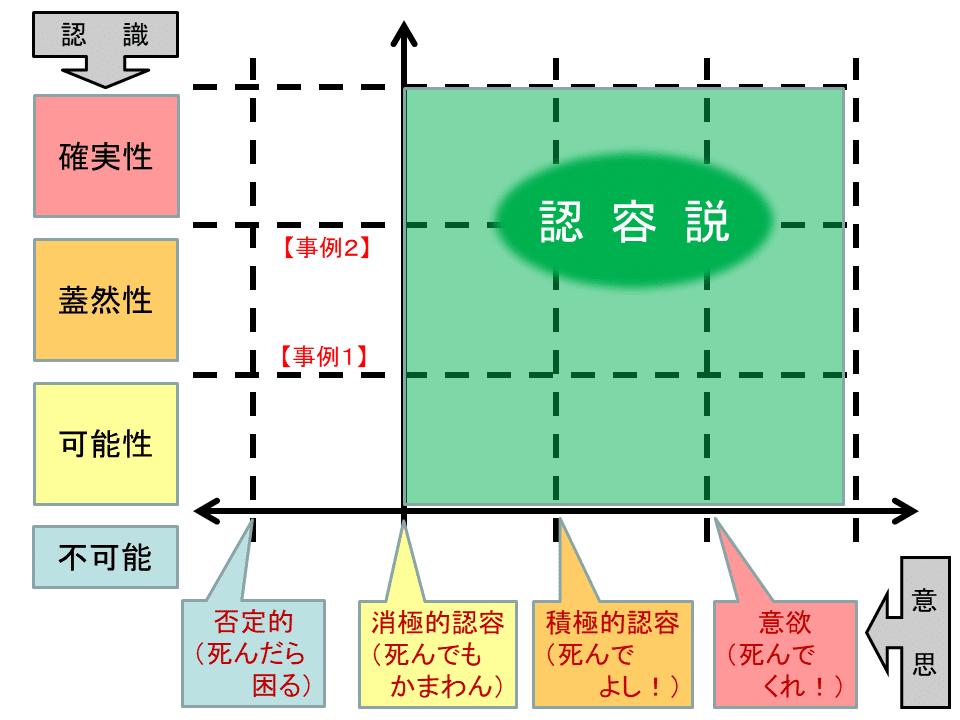

最後に、各説の守備範囲をもう少し視覚的に理解できるように図式化してみましょう。

下の図は、縦軸に「結果発生の可能性の認識」の程度を、横軸に「結果発生を望む意思」の程度をとったものです。また【事例1】【事例2】は、先ほど検討した事例です。

どちらの事例の場合も、認容はありませんでしたが、結果発生の蓋然性の程度には差がありました。

この図の中に、各説の守備範囲を描いてみたいと思います。

認識説では次のような守備範囲となります。この緑の範囲で「未必の故意」が認められることになります。

次に、蓋然性説では、次のような守備範囲となります。結果発生の可能性を認識しただけで「未必の故意」とするのは、さすがに広すぎるということで、高度の蓋然性を認識したか否かで「未必の故意」と「認識ある過失」を区別することとしています。

次に、認容説では次のような守備範囲となります。この説では、結果発生の可能性が低くても「認容」があれば、未必の故意が認められる反面、結果発生の可能性がかなり高くても「認容」がなければ、未必の故意が認められないというのが特徴です。そのため【事例1】【事例2】のいずれも、未必の故意は認められないという結論でした。

最後に動機説の守備範囲ですが、これはかなり変わった感じの守備範囲となります。

結果発生の可能性が比較的低い場合でも、意欲をもって実行している場合は、行為者は「結果は発生するだろう」と思ってやっていることが常でしょうから「結果の予見」が認められ、構成要件的故意が認められます。これが図中のAの部分です。

他方で、行為者が結果の発生に意欲的でなくても、結果発生の確実性を認識している場合も、行為者は「結果は発生するだろう」と思いつつやっていますから、やはり「結果の予見」は認められ、構成要件的故意が認められるということになります。図中のBの部分です。

このような処理は、かなりテクニカルに見えるかもしれませんが、動機説の論者は、このような結論は、不確定的故意を確定的故意との対比で捉えるという意味でも適切であると主張します。

確定的故意という概念には、2種類のものがあると言われます。

1つは、結果の発生を意図した場合(A)で、もう1つは、結果の発生が確実であると認識した場合(B)です。

そうすると、この2つのそれぞれに準じたものとして「不確定的故意」を引き出すことができ、それが「a」と「b」です。これが「未必の故意」であるというのが、動機説の主張です。

ただ、いずれの場合も、突き詰めて言えば「結果の発生を予見していた」かどうかの問題に集約されるで、その意味では、動機説は、認識説から論理的に引き出される本来の姿なのだと思います。

第4 構成要件的過失

最後に構成要件的過失について少し見てみましょう。

1 構成要件的過失の4つのパターン

まず、次の図は、結果犯で故意犯の構成要件です。

構成要件的故意の内容として「認容」が必要かどうかはさておき、構成要件的故意が認められるためには、客観的構成要件要素である実行行為たる事実を認識し、結果、因果関係にあたる事実を予見していたことが必要とされます。

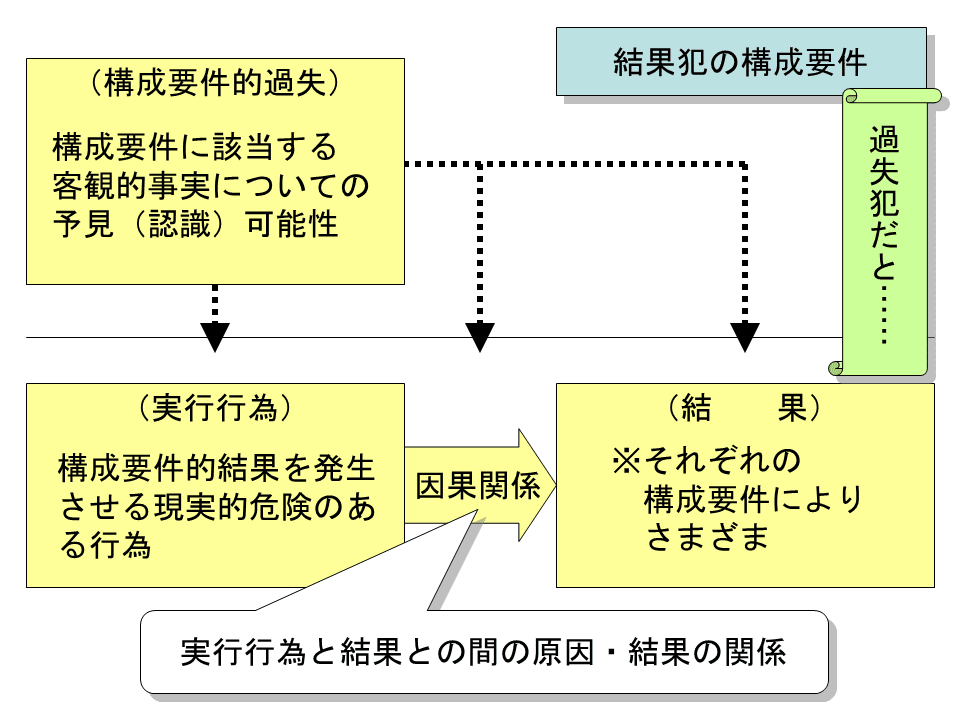

これが構成要件的過失になる場合には、認識・予見ではなく、認識可能性・予見可能性であれば足ります。

この認識可能性・予見可能性の存在は、認識・予見が存在する場合でも、否定されません。

そこで、過失犯の場合は、実行行為・結果・因果関係の全部について認識・予見を欠いている必要はなく、どれか1つでも認識・予見を欠けば、構成要件的故意が否定されるため、構成要件的過失の問題となります。

また、認容説に立つ場合は、認容を欠く場合というものも含まれてきます。

つぎの、次の4つのパターンがあります。

実行行為の認識、結果の予見、因果関係の予見の全部を欠く場合

実行行為の認識はあるが、結果と因果関係の予見を欠く場合

実行行為の認識、結果の予見はあるが、因果関係の予見を欠く場合

実行行為の認識、結果、因果関係の予見はあるが、認容を欠く場合

実際上、3は、かなり考えにくい事案です。多くは、1か2でしょう。

動機説によれば、2、3の場合は、行為者は実行行為を認識しており、結果発生の危険性を認識しているので「認識ある過失」ということになります。

認容説によれば、4も過失となり、これが、事実の認識・予見はあるけれども認容のない場合として「認識ある過失」とされます。もっとも、多くが1と2であることは、認容説においても変わりはありません。

2 故意責任と過失責任の違い

構成要件的故意と構成要件的過失とは、行為者の主観的態様の違いです。

すでに述べたように、構成要件的故意の認識対象に対する認識・予見をどれか1つでも欠けば、構成要件的故意は認められないので、構成要件的過失が問題となります。

そして、構成要件的過失では、認識・予見はなくても構いませんが、認識・予見が可能であるという意味での「認識可能性」「予見可能性」が必要とされます。「予見可能性」という言葉が使われることが一般的です。多くの事案において、結果を予見できたかが問題となるからでしょう。

そしてこの予見可能性も認められない場合は、行為者は「無過失」として、過失責任も問われないこととなります。

故意責任は、犯罪事実を認識していたことを基礎として責任を問うものです。つまり、行為者が犯罪事実を認識していたにもかかわず、それでもなお、実行行為に出ることを思いとどまらず、実行行為に出たことを法的に非難するものです。

つまり、犯罪事実を認識している者に対して、法は、その行為に出ないという動機(反対動機)を形成し、実行行為に出ることを思いとどまることを要求します。このような法の要求を無視し「規範的な障害」を乗り越えて、あえて実行行為に出たところに、故意責任の重い非難の基礎があると言われます。

これに対して、過失の場合は、このような犯罪事実に対する充分な認識がありません。そのため、行為者は、その認識した事実だけでは、その行為が悪いことだとは認識できず、反対動機を直ちに形成することはできません。しかし、行為者のしようとしていることが犯罪である場合、法は、行為者に対して、精神を緊張させ、注意深く振る舞い、事実を認識・予見することを要求します。これが注意義務です。ですから、過失犯の実体は、このような注意義務に違反した場合と言えます。

ただ、この注意義務を果たすためには、その事実が行為者にとって認識・予見可能なものでなければなりません。

もし犯罪事実を認識・予見することが不可能であった場合には、行為者は、客観的には違法な行為をしたとしても、それを基礎づける事実(犯罪事実)を充分に認識・予見することができず、そこには反対動機を形成できる基礎がありません。そこで、このような場合は、その行為者に対する法の命令(禁止)は働かず、その行為者は法的な非難を免れます。これが「無過失」の場合です。

このように過失犯の場合も、故意犯と同様、反対動機の形成が可能であったということを基礎として法的な非難がなされます。

ただ、過失犯の場合は、故意犯の場合とは異なり、事実の認識・予見が充分でなく、その時点で行為者に与えられていた情報だけでは反対動機の形成ができず、認識・予見可能な事実を、精神を緊張させ、注意深く振る舞うことで事実を認識・予見したうえで、反対動機の形成をしなければならないという場合であり、故意犯の場合と比べて、反対動機の形成までの道のりが容易ではないので、故意責任と比較して遙かに軽い責任とされています。

このことは、故意犯の場合には、直ちに反対動機を形成すべき義務に違反し、実行行為に出たことに基づいて責任を問われ、過失犯の場合には、犯罪事実を認識・予見すべき義務(注意義務)に違反したことに基づいて責任を問われている、と言い換えてもよいでしょう。

第5 おわりに

私自身は、刑法の勉強を始めたばかりのとき、認容説が正しいと思っていました。その根拠は、極めて幼稚なものですが、故意とは「わざと」やるということであり、この「わざと」という語感に、認識説は、どうもシックリ来なかったからでした。

この「わざと」という語感に最もシックリと来るのは、意欲説ですが、意欲までは要求しなくても、せめて「結果が発生しても構わない」というような心情がなければ、「わざと」とは言えないように感じたので、認容説を支持していました。

しかし、刑法の勉強を続けるにつれて、その考え方は変わってゆきました。

故意責任のポイントは、行為者がどのような事実を知っていたら、法はその者に対して実行行為に出ないことを直ちに要求することができるのか、反対動機の形成を要求できのか、という点にあるのだと考えるようになりました。そしてそう考えると、認容など要らないかな、と。

刑法を勉強し始めて最初に抱いた印象は、勉強を続けるにつれて、どんどん変化してゆくものです。そして、そうして変化してゆくということが、成長するということであり、理解が深まるということなのでしょうね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?