【学ぼう‼刑法】入門編/総論06/因果関係と相当因果関係説

第1 はじめに

今回のテーマは「因果関係と相当因果関係説」です。

犯罪論体系のどの部分の問題かというと「構成要件該当性」の中の、結果犯の構成要件要素の1つである「因果関係」についてのものです。

第2 因果関係

1 因果関係の位置づけと定義

実行行為から何らかの結果が発生することが構成要件上要求されている犯罪を「結果犯」と言います。殺人罪、傷害罪、窃盗罪、放火罪など、ほとんどの犯罪は「結果犯」に分類されます。

結果犯の構成要素は、最も簡素な場合でも4つになります。客観的構成要件要素としては、実行行為、結果、因果関係の3つ、主観的構成要件要素としては、故意犯の場合は「構成要件的故意」、過失犯の場合は「構成要件的過失」が必要とされます。

結果犯の場合、行為者が実行行為を行うだけでなく、構成要件ごとに一定の「結果」が発生することが必要とされています。例えば、殺人罪(刑法199条)の場合であれば、それは「人の死亡」ですし、傷害罪の場合であれば「人の身体の傷害」です。多くの場合、このような構成要件的結果は、法益侵害と一致しています。人の死亡は「生命の侵害」ですし、人の身体の傷害は「人の生理的機能の侵害」です。

ただ、この構成要件的結果とその犯罪に対する処罰の根拠とされている法益侵害(またはその危険)とは常に一致するというワケでもありません(例えば、放火罪の場合)。それは、構成要件を作るうえでの技術的な問題により、両者がズレることがあります。

それぞれの犯罪の「構成要件的結果」は、まさにそれぞれの犯罪によってさまざまなので、刑法総論ではあまり語られることがありません。

これに対して「因果関係」は、どのような結果をもつ構成要件であっても、結果犯の場合は、結果とともに必ず要求されるうえ、どの構成要件においても基本的には共通のものであるため、刑法総論で扱われます。

「因果関係」は、実行行為と結果との間の原因・結果の関係と定義されるのがふつうです。

もっとも、実際に言えば、結果と結果との間に因果関係が必要とされる場合がありますから、この定義は若干不正確なところを含んでいるとも言えます。

例えば、傷害致死罪(刑法205条)の場合は、実行行為と結果(傷害)との間だけでなく、傷害と重い結果(死亡)との間にも因果関係が要求されています。後者は、結果と結果とをつなぐ因果関係の例です。

ただ、多くの場合は、上記の定義を使っておいて問題ありません。

2 条件説と相当因果関係説

では、因果関係、つまり、実行行為と構成要件的結果との間に、原因・結果の関係は、どのような場合に認められるでしょうか?

まず、条件関係は必要であるという点において争いはありません。

条件関係は、PによってQが発生したという両者の事実的な関係を意味するもので、事実的因果関係と呼ばれたりしますが、一般には「PなければQなし」という関係や「あれなければ、これなし」の関係などと表現されます。

そして、この条件関係があるか否かを判断する方法として、Pを除いたらQは発生しなかったか? 「あれ」を除いたら「これ」は発生しなかったか、を問い、これが肯定されるときに、条件関係ありと判断されます。このような方法を「仮定的消去法」と言います。

もっとも、これは条件関係というものに対する伝統的な理解ですが、最近はちょっと異なった理解もされています。合法則的条件関係と呼ばれるもので、これとの対比で従来からの仮定的消去法によって判断される条件関係は規範的条件関係などと呼ばれたりします。ただ、ここでは、とりあえず伝統的な考え方を確認して先に進み、これらの問題については後に扱うことにしましょう。

因果関係論は、ドイツにおける客観的帰属論の影響を受けて、我が国でも30年くらい前からでしょうか? かなり活発に議論され、現在、最も揺れ動いている領域とも言えますが、新しい議論がどのような問題意識の下で主張され展開されているのかを理解するためにも、伝統的な学説について知っておくことは是非とも必要なことです。だから、ここを飛ばすことはできないワケです。

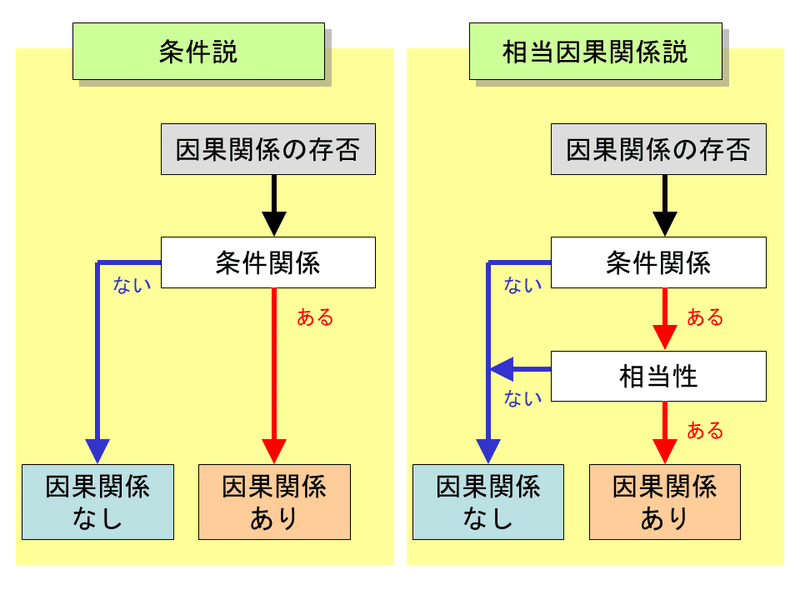

そして、従来から因果関係論をめぐっては、条件説と相当因果関係説とが対立してきました。「条件説」は、実行行為と結果との間に条件関係さえあれば、そこにそのまま刑法上の因果関係を肯定してよいという説です。

これに対して「相当因果関係説」は、条件関係の存在を前提としつつも、それに加え、当該実行行為から当該結果の発生することが経験則上相当である場合にだけ、両者の間に刑法上の因果関係を肯定するという見解です。

そして、我が国では、条件説の主張者は少なく、これまではほとんどの論者が相当因果関係説を支持していたと言えます。

条件説と相当因果関係説による因果関係の判断の手順の違いをフローチャートで示すと次のようになります。いずれにしても、実行行為と結果との間に条件関係のあることは必要とされています。

3 条件関係の判断と因果関係の断絶

そこで、条件説に立つにしても、相当因果関係説に立つにしても、まずは、条件関係の判断をすることになります。そして、条件関係の判断の段階で条件関係がないとして因果関係が否定される場合として「因果関係の断絶」と呼ばれる現象があります。

次の2つの事例を検討しながら「因果関係の断絶」とはどういうものであるかについて学びましょう。

【事例1】と【事例2】は、かなり似た事案です。いずれも甲がVを殺そうと思って、Vに遅効性の毒を飲ませていますが、【事例1】では、毒が効き出してからVは乙に出会っていますが、【事例2】では、毒が効き始める前に乙と出会っています。さて、この違いが「条件関係」にどのように影響するかです。

【事例1】の場合に、仮定的消去法に従って「もし甲がVに毒を飲ませなかったら、乙は死ななかったか?」を検討してみます。

【事例1】の場合、仮に甲がVに毒を飲ませなくても、Vは居酒屋を出て自宅に向かったことでしょう。しかし、毒を飲まされなければ動けなくなることはなく、そこで動けなくなったりしていなければ、乙と出会うこともなかったでしょう。そして、その日、乙と出会わなければ、その日その場で乙に殺されるということはなかったハズです。つまり、この場合は、Vは毒によって死んだのではないものの、甲がVに毒を飲ませなければ、Vは乙によって殺されることもなく、死んでいなかった、ということにります。つまり「あれなければ、これなし」の関係、「実行行為がなければ、結果は発生していなかった」という関係が成り立ちます。そこで【事例1】の場合は、甲の行為とVの死亡との間に条件関係が認められるということになります。

では【事例2】の場合はどうでしょうか?

【事例1】の場合と同様、Vはいずれにしても時が来れば居酒屋を出て自宅に向かうでしょう。そして、その時、運悪く乙と出くわし、口論となり、乙から頸を絞められて殺されています。しかし、この時点では、Vには、何ら甲の飲ませた毒の影響はなく、この因果の流れは、毒を飲ませても、毒を飲ませなくても変わりません。そのため【事例2】の場合に「甲が毒を飲ませなかったら、Vが死亡することはなかったか?」を検討すると、「甲が毒を飲ませなくても、Vは死亡したであろう」という判断となります。つまり、【事例2】の場合は、甲の飲ませた毒による死亡への因果の流れは「乙の行為」よって断絶されていることになります。

これに対して【事例1】の場合は、Vは、直接毒の害悪によって死亡したワケではありませんが、自宅への帰り道、毒が効いて動けなくなっていたことから、その日、Vは乙と出会ってしまったワケで、甲がVに毒を飲ませたことは、甲の予期した因果の流れとは違うものの、Vの死亡に寄与しています。それでこの場合は条件関係が認められることになるのです。

4 刑法上の因果関係を限定する試み

条件説は、当初有力でしたが、条件関係はあれからこれへと際限なく拡大するため、場合によっては行為者にとって過酷な結果をもたらすことがあるということが認識されるようになり、次第に、刑法上の因果関係を限定するさまざまな試みが主張されるようになります。

(1)因果関係の中断論

この説は、行為後に予期しえない自然的事実(例えば落雷など)や第三者の故意行為が介在した場合には、進行している因果関係が中断するとして因果関係を限定しようとするもので、条件説の立場からその修正理論として主張されたものでした。

しかし、条件説の立場を前提とするのであれば、条件関係が肯定されているのに、因果関係が中断するなどというのは、理論的な破綻であるなどの批判が加えられました。

修正理論のすべてが悪いというワケではありませんが、「この場合は都合が悪いから例外にする」というだけでは、そのような態度が理論的でないことは明らかでしょう。

(2)原因説

これはちょっと面白い見解です。結果の発生に寄与したすべての要因が「原因」なのではない。そこには「原因」であるものと、単なる「条件」に過ぎないものがあるのだ、という基本的な認識にこの説は立ちます。

次の絵を見てください。これは、花の種を植木鉢の土の中に埋めて、水をやったら、花が咲いた、ということを表した絵です。

つまり、花が咲いたという「結果」に対して、土の存在や、水をやったこと、温度や、日光などは、いずれも単なる「条件」であり、このうち種だけがその「原因」である、と言うのです。

そして、犯罪に関しても、何らかの基準によってこの「原因」と「条件」とを分けることで、刑法上の因果関係を限定することができると主張したのでした。この原因説は、個別化説とも呼ばれています。

この原因説の発想自体はとても面白いものです。しかし、実際に、結果の発生に寄与したさまざまな事実の中から「原因」であるものを選び出す適切なという基準を立てることは困難なことでした。必要条件説、最優条件説、重要条件説などがさまざまな説が主張されましたが、どれも決定的なものとはならず、そのうち支持する者がいなくなりました。

(3)相当因果関係説

そうした中、その後に有力になったのが相当因果関係説でした。この説は、原因説のように事実の中から原因を選別するというようなことはせず、条件関係の存在を前提としつつ、発生した結果が当該実行行為から発生するものとして経験則上相当である場合にだけ、刑法上の因果関係を認めようというものでした。

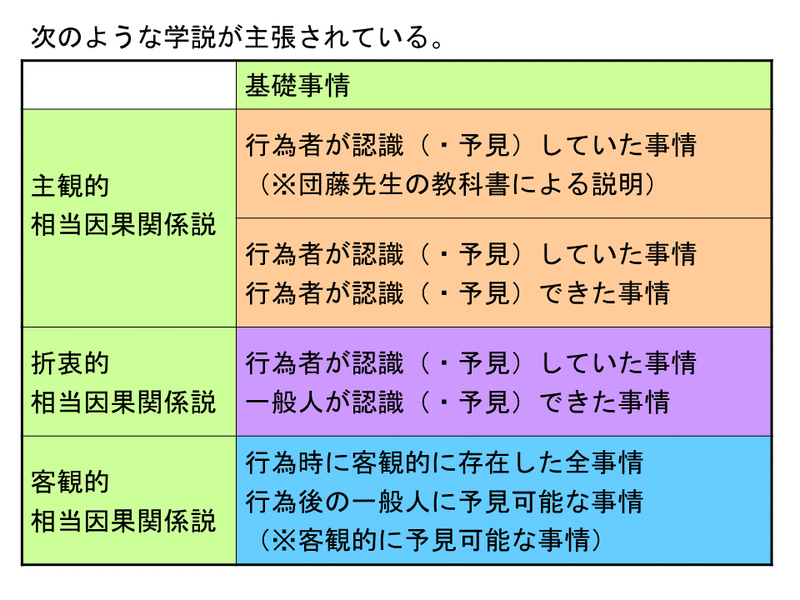

もっとも、この説においては「相当性」をどのように判断するのか、ということが問題となり、これにより相当因果関係説は、さらに3つの説に分かれています。

5 相当因果関係説の種類

相当因果関係説は、相当性を判断するための基礎事情(判断基底)をどの範囲の事実に求めるかをめぐり、主観的相当因果関係説、折衷的相当因果関係説、客観的相当因果関係説の3つに分かれています。

このうち、主観的相当因果関係説の基礎事情についての説明は、教科書によって若干ブレがあります。ただ、現在、主観的相当因果関係説を支持している論者はほとんどなく、事実上、折衷的相当因果関係説と客観的相当因果関係説との対立になっています。

そこで、司法試験の答案などでも、かつては結局のところ、因果関係論では相当因果関係説を採ることは前提として、このうち折衷説を採るか、客観説を採るか、ということが問われているとも言えました。

しかし、時代は変わり、現在では、相当因果関係説ではなく客観的帰属論も有力に主張されています。最近では、このあたりも視野に入れる必要があるのだろうと思いますが、まずはこれまでの通説的見解であった相当因果関係説について知ることが大切です。

そこで、以下では、具体的事例を通じて、条件説、主観的相当因果関係説、折衷的相当因果関係説、客観的相当因果関係説では、結論にどのような違いが表れるのか、ということを検討し、学説に対する理解を深めたいと思います。

第3 事例の検討

1 事例と争点

ここで検討する事例は、次の4つです。

【事例3】 Aは、Xを少し痛めつけてやろうと考え、Xを殴ったところ、意外にも出血が止まらず死亡した。Xは、血友病にかかっていたのである。そのことを、Aは、まったく知らなかった。

【事例4】 乗用車を運転していたBは、Yの運転するバイクが直進してくるのを見落とした過失により、右直事故を起こし、Yに重傷を負わせてしまった。Bは、すぐに救急車を呼んでYを救護する措置を講じた。ところが、救急車の運転手甲は、Yを救急車に乗せて病院へ運ぶ途中、運転を過ってカーブを曲がりそこね、救急車もろとも川へ転落してしまった。その結果、Yは溺死するに至った。

【事例5】 Cは、Zを殺す意思で腹部をナイフで突き刺して逃げた。その数分後、Dは、Zが唸って倒れているのを見つけ、日頃殺意を持っていたので、これ幸いとZの心臓を狙ってピストルを発砲した。その銃弾によってZは死亡した。

【事例6】 Dは、W女を強姦した。数時間後、Wは、日頃から嫌悪感を抱いていたDに強姦されたことがショックで自殺してしまった。

【事例3】は、一般に「血友病事例」と呼ばれている有名な教室事例です。Aの罪責が、傷害罪(刑法204条)にとどまるのか、傷害致死罪(刑法205条)になるのかが問題となります。Aの行為と傷害との因果関係は認められるとしても、これと死の結果との間の因果関係が否定されれば、傷害罪にとどまります。他方、因果関係が肯定されれば、傷害致死罪の余地が出てきます。

【事例4】は「救急車事例」と呼ばれている事例です。Bの罪責が、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の過失運転致傷罪となるのか、過失運転致死罪となるかが因果関係によって分かれてきます。両者は同一条文(同法5条)で規定されており、法定刑は同じですが、いずれであるかによって情状による量刑は異なったものとなります。

【事例5】は、第三者による故意行為の介在が問題となるものです。Cの罪責が、殺人未遂罪(刑法203条、199条)にとどまるのか、殺人既遂罪(刑法199条)となるのかが問題となります。

【事例6】は、被害者による自殺行為の介在が問題となるものです。Dの罪責が、強制性交罪(刑法177条前段)にとどまるのか、強制性交致死罪(刑法181条2項)となるのかが問題です。

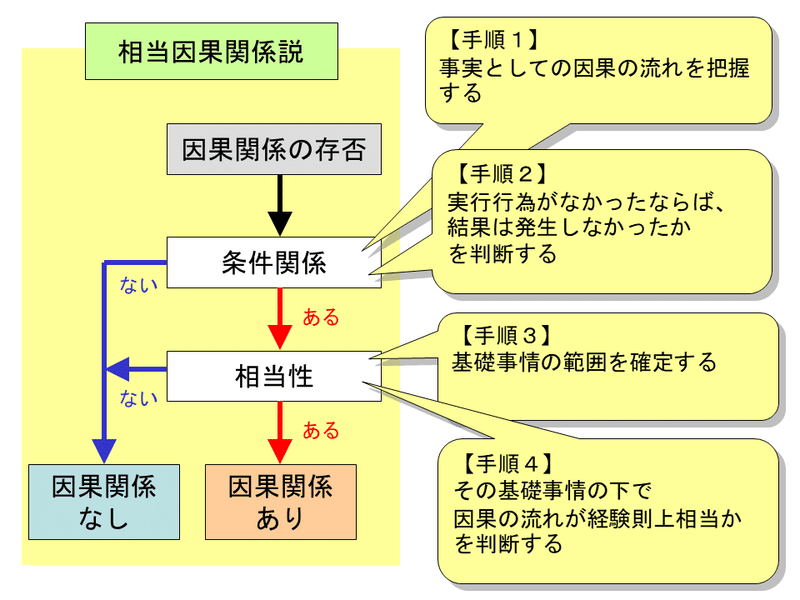

2 相当因果関係説による因果関係の判断手順

事例の検討に入る前に、相当因果関係説によって刑法上の因果関係の存否を判断ための手順について確認しましょう。相当因果関係説に立って刑法上の因果関係の存否を判断する場合は、次の4段階の手順を踏みます。

では、行きますぞ!

3【事例3】血友病事例の検討

【事例3】 Aは、Xを少し痛めつけてやろうと考え、Xを殴ったところ、意外にも出血が止まらず死亡した。Xは、血友病にかかっていたのである。そのことを、Aは、まったく知らなかった。

この事例においては、AはXを殴り、Xが出血し、しかもその出血が止まらなかったためにXは死亡しています。

この場合、AがXを殴らなかったら、Xは出血せず、死亡することもなかったので、Aの行為とXの死亡との間には条件関係が肯定できます。条件説に立つ場合は、ここで「因果関係あり」との結論となります。

しかし、相当因果関係説に立つ場合は、さらに相当性の判断をすることになります。試験の答案などでは、まずここで、自分が、折衷的相当因果関係説を支持するのか、客観的相当因果関係説を支持するのか、論証を展開し、そのうえで基礎事情の検討に入ります。

この事例では、まさにXが血友病であったという事実が、相当性判断の基礎事情(判断基底)に入るか否かが問題です。

刃物で刺されたという場合ではなく、殴られて出血したという程度であれば、血が止まらずに失血死するということは、ふつうありません。「ふつうありません」というのは、言い換えれば「経験則上相当でない」ということです。

しかし、この経験則上相当か否かという判断は、どのような事実を前提として評価するかによって異なったものとなります。確かに、ふつうの健康体の人を想定して「殴られた程度の出血」が止まらないというのは、異常ですが、そもそも血友病というのは、血が止まらない病気なのですから、血友病であることを前提事実(基礎事情)に入れれば、まさに「経験則上相当」ということになるわけです。

そもそも、相当性の判断に入るという場合は、すでに事実的因果関係(条件関係)があることが前提となっているワケです。そして、事実的因果関係があるということは、その実行行為から因果の流れを通って、実際にその結果が引き起こされたということですから、それをつぶさに見ていくならばそこにはそうなるべき理由が必ず存在するわけで、その結果は「起こるべくして起こった」ということができます。つまり(行為時および行為後の)すべての事情を基礎に入れて考えるならば、事実的因果関係のあるすべての場合は相当(というか必然)なはずなのです。

しかし、私たちはすべての事情を知っているワケではありません。そのために、私たちが「ある事情」を知らないために、私たちにとって不思議な展開というものが生まれてくることがあります。これが「経験則上相当でない」という場合です。

そこで「ある事情」が基礎事情に入るか否かが「相当性」の判断に影響するというワケです。

そこで【事例3】の場合ですが、行為者が認識していた事情(認識できた事情)を基礎事情とする主観説では「血友病」は基礎事情に入らないでしょう。実際Aはそれを知らなかったし、知り得なかったと思われます。

折衷説の場合は、行為者が認識・予見していた事情と、一般人であれば認識・予見できたであろう事情ですが、「血友病」は行為時に存在している事情なので「認識」の問題です。そして、Aは認識していなかったので、一般人であれば認識できたか、ということが問題となります。これは、Xが血友病であることを周囲の人は割と知っていたか(有名な事実だったか)という意味ではありません。平均的な注意能力のある人であれば、Xが血友病であるということを見抜くことができたか、という問題です。

そしてこのような観点からするときは、血友病という病気が外形的特徴を伴わないものである以上、平均的な注意能力をもつ一般人が、Xに対峙したからといってXが血友病であるとは判らないでしょう。そうすると、一般人も認識しえなかったであろう、ということになります。

よって、折衷説でも、Xが血友病であったという事実は、相当性判断の基礎事情に入らないということになります。そして、そうなると「殴ったことで生じた程度の出血」が止まらなくて失血死したということは、経験則上相当ではないので、因果関係は否定されることになります。

これに対し、客観説に立つ場合には、行為時に存在した事情はすべてが基礎事情に入るため、Xが血友病であったという事実を前提として、相当性が判断されることになります。そして、そうなると「血友病」であることを前提とすれば、Xの血が止まらなかったということは経験則上相当なので、これによって失血死したということも相当ということになります。つまり、客観説に立つ場合には、因果関係が認められることになります。

今回は、このような関係がイメージできるように動画を用意してみました。

以上により、【事例3】に対する各説からの結論は、次のとおりとなります。

このように【事例3】では、条件説と客観的相当因果関係説からは、重い死の結果についての因果関係が認められることとなるので、Aは傷害致死罪となる可能性が出てきます。しかし、これは直ちに傷害致死罪が認められるということを意味しません。

判例は、結果的加重犯の重い結果につき、行為者に過失(または予見可能性)があったことは必要でないとしますが、通説は、過失(または予見可能性)があったことを要求し、結果的加重犯は故意犯と過失犯の複合形態であるとします。

そのため【事例3】の場合も、結果的加重犯を通説のように解するときは、客観的相当因果関係説に立って因果関係が肯定されたとしても、重い結果に対する過失(または予見可能性)がないとして、傷害罪にとどまるということになります。これに対し、判例の立場によれば、傷害致死罪が認められることとなります。

4【事例4】救急車事例の検討

【事例4】 乗用車を運転していたBは、Yの運転するバイクが直進してくるのを見落とした過失により、右直事故を起こし、Yに重傷を負わせてしまった。Bは、すぐに救急車を呼んでYを救護する措置を講じた。ところが、救急車の運転手甲は、Yを救急車に乗せて病院へ運ぶ途中、運転を過ってカーブを曲がりそこね、救急車もろとも川へ転落してしまった。その結果、Yは溺死するに至った。

まず、因果の流れを見ると、本件でBは、過失によりYの運転するバイクと右直事故を起こし、Yは重傷を負い、Bは救急車を呼び、Yは救急車で病院に向かったが、その途中、運転手甲の運転ミスにより、救急車が川に転落し、溺死したということです。

この場合、Bが過失により右直事故を起こさなければ、Yが救急車で病院に向かうこともなく、川に転落して溺死することもなかったので、Bの実行行為とYの溺死という結果との間には条件関係があるということになります。

そこで、次に相当性です。

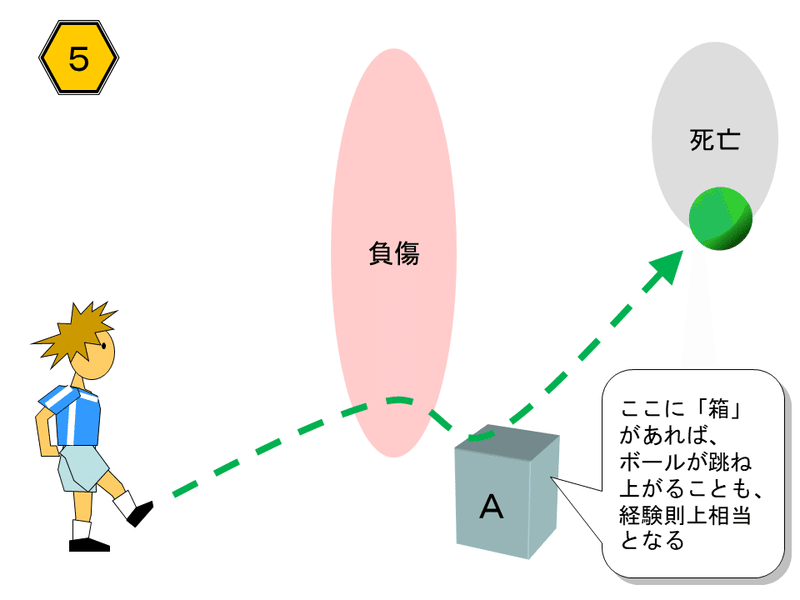

本件の場合が「血友病事例」とは異なるのは、救急車が川に転落するという以上な事態が、行為時の事実ではなく、行為後の事実(行為後の異常な介在事情)であるという点です。

この点、主観説は、行為者が認識・予見していた事情および認識・予見できた事情を基礎としますが、いずれにしても、救急車が川に落ちるなどという異常事態は、予見もしていないでしょうし、予見できないでしょう。

そして、こうして救急車が川に落ちたということを除外して考えると、何で交通事故で重傷を負ったYが溺死したのか、ということの説明が付かなくなります。つまり、その因果の流れは、経験則上相当でないということとなります。

次に、折衷説に立つと、相当性判断の基礎事情は、行為者が認識・予見していた事情および一般人であれば認識・予見できた事情ということになりますが、一般人であっても、やはりこのような異常事態は予見できなかったであろうと考えられます。そこで、やはり相当性は否定されます。

では、客観説ではどうでしょうか?

客観説は、行為時に存在していた事情については、すべてを基礎に入れましたが、行為後の介在事情については一般人にとって予見可能(または客観的に予見可能)なものだけを基礎に入れます。そうすると、やはり救急車が川に落ちるという異常事態は予見できなかったということになり、相当性判断の基礎には入らないということになるでしょう。そこで、客観説でも、相当性は否定されることとなります。

よって【事例4】の場合は、条件説の場合は因果関係を認めますが、相当因果関係説を採る場合は、主観説、折衷説、客観説のどの説に立つとしても、因果関係は否定されることとなります。

もっとも、当初に起こした右直事故によってYが負った重傷との間の因果関係は当然に認められます。

5【事例5】第三者による故意行為の介在

【事例5】 Cは、Zを殺す意思で腹部をナイフで突き刺して逃げた。その数分後、Dは、Zが唸って倒れているのを見つけ、日頃殺意を持っていたので、これ幸いとZの心臓を狙ってピストルを発砲した。その銃弾によってZは死亡した。

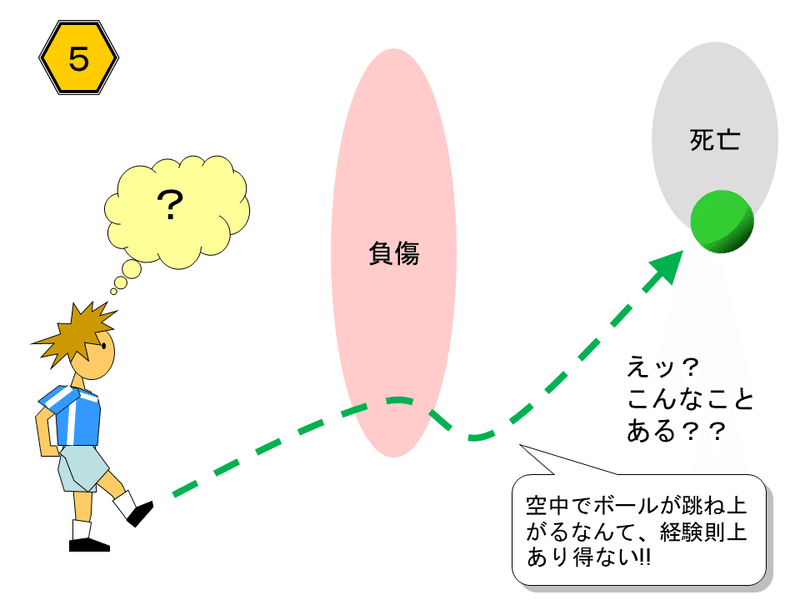

【事例5】も、行為後の異常な介在事情の事例です。

Cは殺意をもってZの腹部をナイフで刺し、Zが倒れているのをDが見つけたが、日頃からZに殺意を持っていたため、DがZを射殺したという事案です。

CがZの腹を刺さなければ、ZがDに射殺されることもなかったと言えるので、条件関係は肯定することができます。つまり、因果関係の断絶の事案ではありません。

次に相当性判断ですが、DがZに向かってピストルを撃ったことは、行為後の事情であり、およそ予見不可能なものですから、主観説、折衷説、客観説のどの説からも相当性判断の基礎事情に入らないでしょう。

そして、これが基礎事情から除かれると、CはZの腹部をナイフで刺したのに、なぜZが心臓を打ち抜かれて死んでいるのかということは、説明が付きません。つまり、経験則上不相当な因果経過ということになります。

よって、相当因果関係説からは、因果関係は否定され、Cは殺人未遂罪にとどまるということになります。

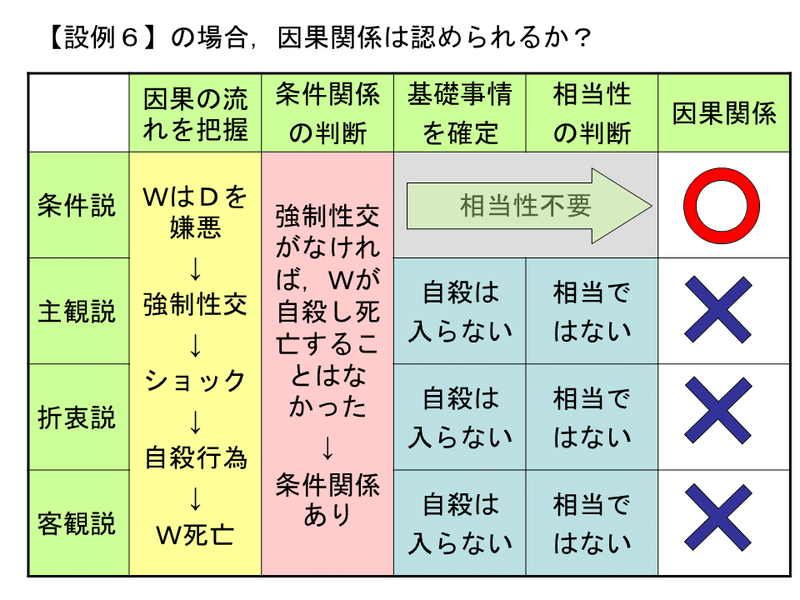

6【事例6】被害者による自殺行為の介在

【事例6】 Dは、W女を強姦した。数時間後、Wは、日頃から嫌悪感を抱いていたDに強姦されたことがショックで自殺してしまった。

【事例6】も、行為後の異常な介在事情の例ですが、第三者の行為ではなく、被害者自身の行為です。

因果の流れとしては、DがW女を強姦し、Dはショックを受け、自殺し、死亡したということです。Dが強姦しなければ、Wは死亡しなかったであろうという意味では、条件関係は肯定できます。

問題は相当性です。

Wによる自殺行為が基礎事情に入るかどうかが問題です。つまり、強姦の被害を受けたWが自殺するということが、行為者や一般人にとって予見可能な事実であったか否かですが、これは一般的には予見不可能な事実と解されるのではないかと思われます。

そして、これが入らないとなると、Dの強姦行為(実行行為)からWが死亡したこと(結果)は説明が付かず、経験則上相当な因果の経過ではないということになるでしょう。

そこで【事例4】や【事例5】と同様に、【事例6】も相当因果関係説の立場からは因果関係が否定されることとなるでしょう。

第4 どの学説がよいか?

ここまで、事例を通じて、各説からどのような結論が導かれるのかを比較検討してきました。

みなさんは、結果としてどの説に惹かれましたか?

条件説、主観的相当因果関係説に惹かれたという人は少ないかもしれませんが、折衷的相当因果関係説と客観的相当因果関係説とでは、どちらに惹かれたでしょうか?

最後に、学説を選ぶうえでの若干の視点について触れたいと思います。

1 不能犯論をめぐる学説との関係

相当因果関係説における折衷説と客観説の基礎事情の限定の仕方に接して、不能犯論における具体的危険説と客観的危険説の基礎事情の限定の仕方を想起した人は少なくないでしょう。

不能犯論では、結果発生の現実的危険性が判断され、因果関係論では、当該行為から当該結果が発生することの相当性が判断されているわけですが、これを基礎事情と判断基準とに分けて検討するという思考方法には共通のものがあります。

もっとも、相当因果関係説の場合は、判断基準については必ずしも明示的には論じられていません。しかし「相当」であるとは、当該行為から当該結果の生ずることが「通常」であるという意味なのか、「可能」であるという意味なのか、あるいは「希有ではない」という程度の意味なのかということは議論されています。

学説を見比べると、具体的危険説と折衷的相当因果関係説の基礎事情はほとんど同じです。客観的危険説と客観的相当因果関係説を見比べると、同じではありませんが、かなり似ています。

そこで、不能犯論において具体的危険説を採る場合には、因果関係論では折衷的相当因果関係説、不能犯論において客観的危険説を採る場合には、因果関係論では客観的相当因果関係説を採る、というような関連性が両者にあるのか、ということは、だれもが考えることでしょう。そして、実際、このような組み合わせで学説を採用している論者も多いと思います。

ただ、このようなつながりは、必ずしも必然的なものではないでしょう。例えば、平野龍一先生などのように、不能犯論では具体的危険説を採りつつ、因果関係論では客観的相当因果関係説を採っている論者もいます。

もっとも、客観的危険説を採りつつ、折衷的相当因果関係説を採っているという論者については、聞いたことがありません(いるかもしれませんが)。

2 事前的判断か事後的判断か?

不能犯論における具体的危険説が基礎事情を「行為者が認識・予見していた事情および行為時の行為者の立場に立って一般人であれば認識・予見できたであろう事情」に限定するのは、危険性判断を事前的に行うためです。つまり、行為者が実際に行為をしている行為時の時点を基準として判断を行うためです。そのために、その時点で行為者に与えられていたと考えられる事情だけに基礎事情を限定するのです。

そうだとすると、折衷的相当因果関係説も、同様に「相当性」を事前判断しているのかという疑問が湧きます。そして、もしそうだとしたら、なぜ相当性を事前判断するのかという理由が問題となるでしょう。

危険性を事前判断するのは、行為の危険性は、直ちに法による行為に対する規制に結びつくからです。行為が、構成要件的結果を発生させる現実的危険をもつものであれば、法は「その行為に出ない」という反対動機の形成を、その時点で行為者に要求します。それゆえ、行為の危険性は事前的に判断される必要があります。

これは天気予報と同じです。今日から明日、明後日と旅行に出かけるとした場合、明後日の現地での天気が雨の予報であれば、現時点で「傘を持って行け」という要求が働きます。そして、結果的に明後日の現地の天気が晴天であったとしても、今日時点での「傘を持って行け」という要求が誤りであったということにはなりません。その時点では雨の降る可能性(危険性)は存在していたからです。

行為の危険性を判断するということは、これと同じことをしているということです。その時点での情報によってその行為に結果発生の危険性がある以上、その時点で、その行為は禁止されるべきなのです。

では、これは因果関係の相当性の判断においても同じでしょうか?

因果関係は、結果(とりわけ法益侵害)を行為に帰属させる要素です。結果が行為に帰属することによって、その行為は「結果を発生させた行為」と評価されることになり、事後的に行為の違法評価は変動します。逆に、行為の時点では、いかに結果を発生させる高度の危険性があったとしても、結果的に、結果が発生しなかったということになれば、その行為は、あくまで「結果を発生させる高度の危険があった行為」にすぎず、「結果を発生させた行為」という評価にはなりません。もちろん、法益侵害の危険があるにとどまる行為よりも、実際に法益侵害を生じさせた行為のほうが違法性が高いのは当然です。

このように結果や因果関係は、行為の後に存在し、事後的に行為に対する違法評価を変動させる要素です。

それにもかかわらず、このような事後的に機能する要素に対しても、事前的に判断すべき危険性の場合と同様の基礎事情の限定をすることは妥当なのでしょうか?

私としては、どうしてもここが引っかかるところです。平野龍一先生が、不能犯論においては具体的危険説を採る一方で、因果関係論では客観的相当因果関係説を採られるのには、両者の判断対象に対するこのような認識の違いが影響しているように感じています。

なお、客観的相当因果関係説は、行為時の事情については全事情を基礎としつつ、行為後の事情については一般人に予見可能な事情とします。そこで、一般人には予見不可能な場合には、たとえ行為者が特に予見していた場合であっても、基礎事情から除かれることになっておかしい、と折衷的相当因果関係説はこの点を批判します。

しかし、私はこの点は必ずしもおかしくはないように思います。なお、私は「一般人に予見可能」ではなく、「客観的に予見可能」と表現すべきだと思っていますが。

なぜこれがおかしくないかと言うと「行為者の予見」というものは、あくまで行為者による主観的な判断だからです。それは「可能性」の判断とは異なり、「発生すると思っていた」という心理状態にすぎません。それが客観的には、どれほど発生の可能性の低い異常な介在事情であっても、行為者が「起こる」と思っていれば、そこに「予見」はあるのです。

しかし、行為時に客観的に存在した事情とは異なり、行為後の事情の生起はあくまで不確かなものです。行為者がいかに「起こる」と思っていても、客観的な発生の可能性が極めて低い事態の推移(=事情の介入)というものはあります。そして、そういう行為後の異常な介在事情は、行為者がどう思っていようとも、基礎事情からは除かれるのが正しいと思います。そうでなければ、心配性な行為者ほど既遂となり、無頓着な行為者ほど未遂になるという不合理な結果をもたらすからです。

3 因果関係の絶対性と相対性

因果関係は、絶対的なものであるべきか、という問題があります。絶対的とは、だれに対する関係でも同じという意味です。条件説や客観的相当因果関係説に立てば、因果関係の有無は、だれに対する関係でも同じ絶対的なものとなります。

これに対して、主観的相当因果関係説や折衷的相当因果関係説に立つ場合には、行為者の認識した事情によって相当性が左右されるため、因果関係は人によって存在するか存在しないかが変わる相対的なものとなります。そこで、これでもよいのかという問題があります。

この問題は、共犯論に影響します。例えば、AがBを教唆してXを殺害したという事案において、Bの行為とXの死亡の結果につき、Bとの関係では相当性がなく因果関係が否定されるが、Aとの関係では相当性があり因果関係が肯定されるということがあるとすると問題ではないか、ということです。

私としては、因果的共犯論や制限従属性説によって共犯論を展開する場合に、因果関係が相対化することはちょっと面倒だと感じます。その意味で、折衷的相当因果関係説を採ることに、私は躊躇するのです。

なお、同様の意味で、不能犯論において具体的危険説を採る場合は実行行為の危険性が相対化することになるのですが、共犯の場合、これは正犯者を基準にすることで解決できるので問題ありません。

それとともに、実行行為の危険性においては、行為者に与えられていた事情によれば結果発生の危険性があるという場合は、あくまでその行為者はその行為に出るべきではないので、相対的でよいと考えられるのです。

4 おわりに

さて、みなさんは、折衷的相当因果関係説と客観的相当因果関係説のどちらがよいと感じましたか?

かえって、迷いが深くなりましたか?

おそらく今後は、この両説に加えて「客観的帰属論」という選択肢が加わってくるものと思います。すでにそういう状況にあると言えるかもしれません。「相当因果関係説の危機」ということが叫ばれて久しく、いずれこの問題も取り上げなければなりませんが、今回はここまででとりあえずおしまいです。お疲れ様でした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?