【学ぼう‼刑法】入門編/総論21/構成要件的事実の錯誤(1)/具体的事実の錯誤/予定外事実の併発

第1 はじめに

前回の終わりに、今回使用する事例を紹介しておきました。

今回使うのは、以下の事例です。

【設例91】Aは、窓際で新聞よ読んでいる老人をXだと思い、殺意を持って、老人に向けてライフル銃を発射し、射殺した。Aが死体に近づいて顔を見たら、その老人はXではなく、Xによく似たYであった。

【設例92】Bは、Xを射殺する意図でXに向けて発砲したところ、意外にも弾丸がそれて近くにいたYに当たり、Yが死亡した。

【設例93】Cは、Xを射殺する意図でXに向けて発砲したところ、弾丸はXの腕を貫通し、さらに背後にいたYの心臓に当たった。Xは、負傷したにとどまったが、Yは死亡した。

【設例94】Dは、Xを射殺する意図でXに向けて発砲したところ、弾丸はXの胸部を貫通し、さらに背後にいたYの腕に当たった。Xは死亡したが、Yは負傷したにとどまった。

【設例95】Eは、Xを射殺する意図でXに向けて発砲したところ、Xに命中するともに背後にいたYにも当たり、XYの両名が死亡した。

今回のテーマは、具体的事実の錯誤です。

では、早速、始めましょうか?

第2 具体的事実の錯誤

1【設例91】客体の錯誤

【設例91】Aは、窓際で新聞よ読んでいる老人をXだと思い、殺意を持って、老人に向けてライフル銃を発射し、射殺した。Aが死体に近づいて顔を見たら、その老人はXではなく、Xによく似たYであった。

以上が【設例91】の事実関係です。早速、Aに何罪が成立するかを考えてみましょう。

犯罪は、構成要件に該当する違法かつ有責な行為なので、まず、このAの行為が何罪の構成要件に該当しそうか、という見当を付けましょう。

これは、難しくないですね。人を殺そうとして人が死亡していますから、まずは、殺人罪(刑法199条)の成否を考えてみる、というのがふつうでしょう。

次に、殺人罪の条文を見てみます。刑法199条は、次のように規定しています。

刑法

(殺人)

第199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

この場合、殺人罪の構成要件は「人を殺した」ということですが、これは、どのような構成要件要素から成っているでしょうか?

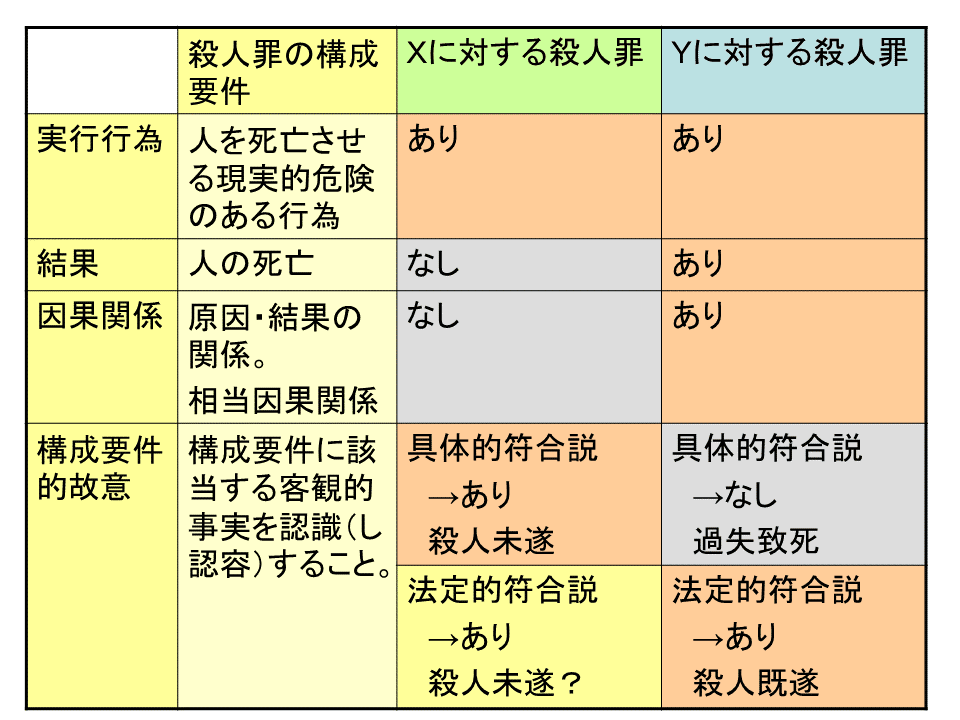

殺人罪は、結果犯の一般的な形をしているので、①実行行為、②結果、③因果関係、④構成要件的故意 の4つの構成要件要素から成っているものと考えておけばよいでしょう。

それぞれの内容は次のとおりです。

こうして、法的三段論法の大前提である「規範」の内容が明らかになりました。

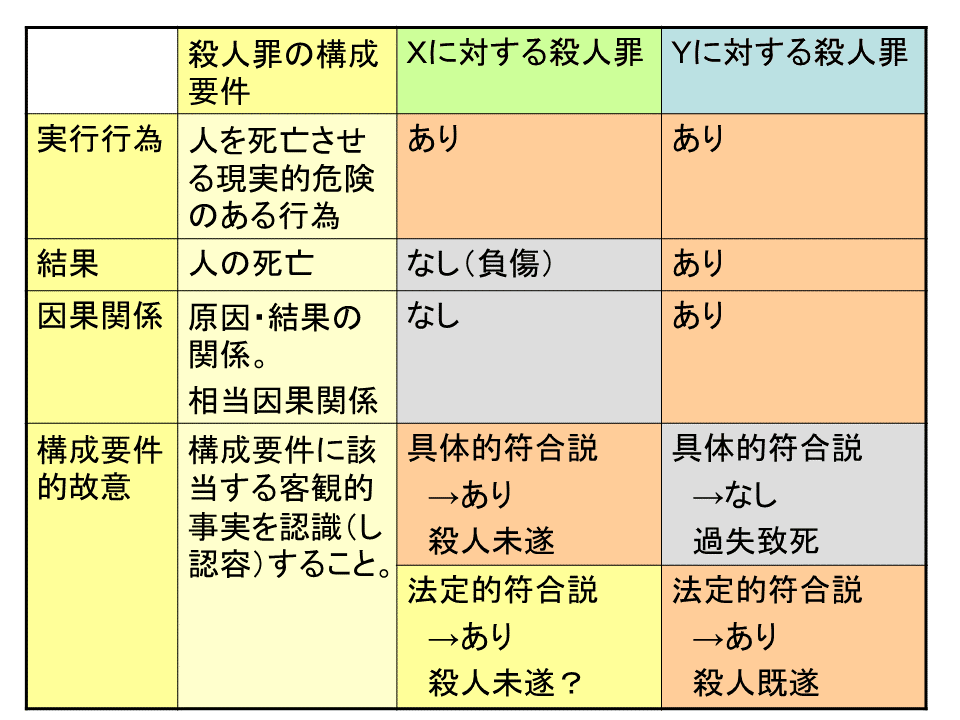

そこで、次に、これを使って、本設例の被害者である「Yに対する殺人罪」が成立するかを検討してみます。

本設例の場合の「事実」が、上記の4つの構成要件要素に「あてはまる」かを考えてみます。

この点、本設例のAは、客観的に、Yに向かってライフルを構え、銃弾を発射し、Yに命中させ、Yを死亡させています。つまり、「Yを死亡させる現実的危険のある行為」(実行行為)をし、これによって(因果関係)「Yを死亡」させています(結果)。ですから、Aは、Yに対する殺人罪の構成要件に該当する「客観的事実」はしていると言えます(下の水色部分)

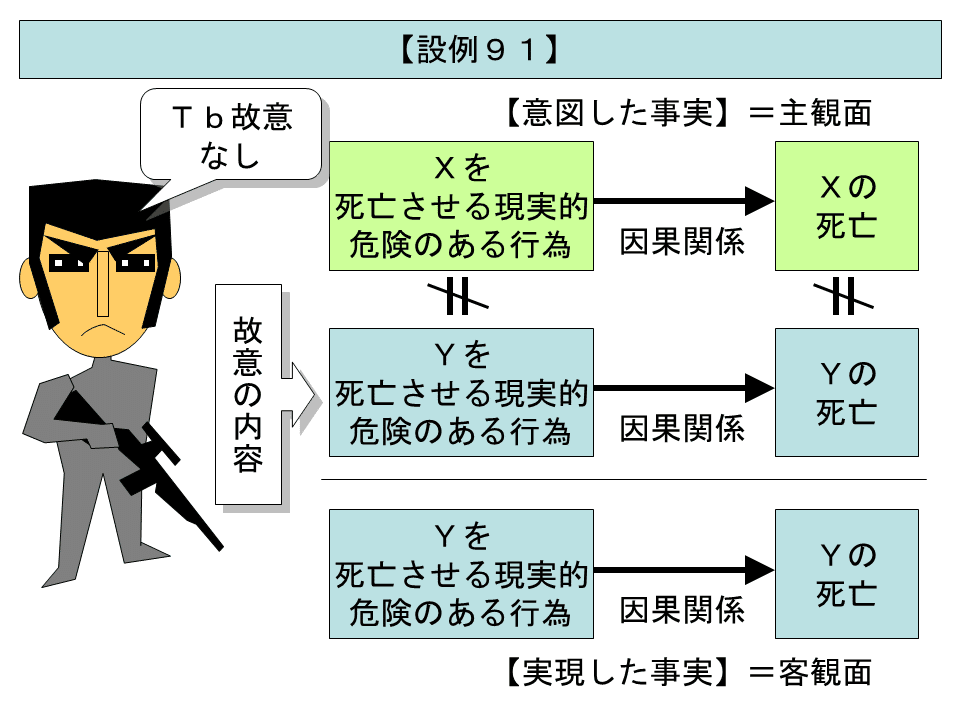

では、Aには「Yに対する殺人罪」についての構成要件的故意はあるでしょうか?

仮に、この場合に構成要件的故意として求められる内容を「自己の行為がYを死亡させる現実的危険のある行為であること、これによって、Yが死亡すること」の認識(認容)であると考えてみます。

ところが、Aは「自己の行為はXを死亡させる現実的危険のある行為であり、これによって、Xが死亡する」と考えていました。つまり、Aの意図・予期は、実際にはこのようなものでした。

こうして、Yに対する殺人罪の構成要件に該当するために必要とされる、構成要件的故意の内容が「Y」を対象とする死亡の危険や認識や死亡の結果の予見を内容とするものだとし、実際にAが有していた「X」を対象とする死亡の危険の死亡の結果の意図では、これは一致しないということになります。下図のとおりです。

故意の内容として要求される認識が「水色」で、Aが実際に持っていた意図が「黄緑色」で表示されています。両者は「≠」です。

なお、この図の中に出てくる「Tb」とは、「Tatbestand」=構成要件の略で、「Tb故意」は、構成要件的故意の意味です。

このような考え方は、構成要件的故意の内容を、極めて個別的・具体的に考えるものです。しかし、実際には、構成要件的故意の内容をここまで厳格に限定する説は、存在しません。その意味で、この説は「架空の説」です。

実際に存在するのは、次のような2つの見解です。

【具体的符合説】 この場合に必要とされる構成要件的故意の内容を「Xを殺す」という内容ではなく、「この人を殺す」という内容と解する。

【法定的符合説】この場合に必要とされる構成要件的故意の内容を「Xを殺す」という内容ではなく、「人を殺す」という内容と解する。

このうち、法定的符合説が通説・判例の考え方です。しかし、具体的符合説も、かなり有力です。

なお、上記の具体的符合説を主張する先生方は、自らの立場を「具体的符合説」とは呼びません。「具体的法定的符合説」と呼びます。そのうえで、判例・通説である法定的符合説については、自ら立場と区別する意味で「抽象的法定的符合説」と呼びます。しかし、ややこしいので、ここでは、従来どおり、具体的符合説・法定的符合説という呼称を用いることにします。

さて、これら、具体的符合説も、法定的符合説も、先ほど見た「架空の説」とは異なり、構成要件的故意の内容を、ある程度、抽象化して把握します。

具体的符合説の場合、構成要件的故意に要求される認識内容としては「X」を殺す認識である必要はないが、「この人」を殺すという認識のあることが必要である、とします。

そのため、狙いを定めた「この人」がXかYか、ということは関係ありません。狙いどおり「この人」を殺そうとして、狙っていなかった「あの人」が死亡したのであれば、これは重大な錯誤ですが、狙いどおりの「この人」が死んだのであれば、それが真実は誰であろうと、そこに重大な不一致はないと考えます。

そこで【設例91】では、Aに錯誤があっても、構成要件的故意の内容としては、充分であり、構成要件的故意は阻却されない、とします。

これを示したのが下の図で、ここでは、要求される故意の認識内容は「この人」を死亡させるということで、実際にAが持っていた意図も「この人」を死亡させるというものだったので、両者は「=」となり、構成要件的故意は阻却されない、ということになります。

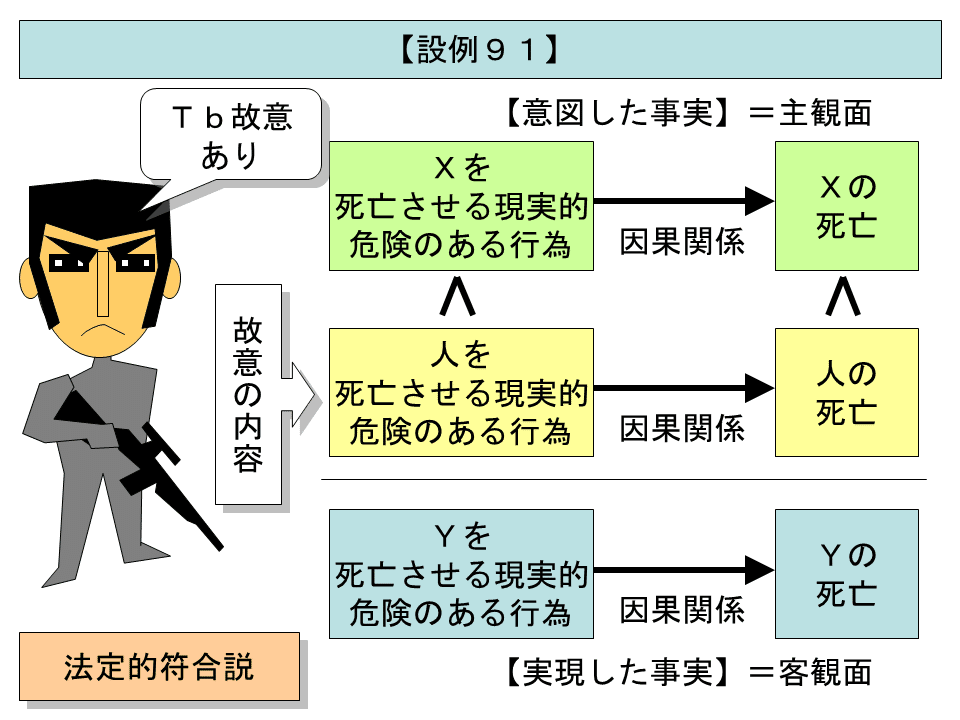

これに対して、法定的符合説は、この具体的符合説よりも、さらに構成要件的故意に必要とされる事実の認識のレベルを抽象化する見解です。

「この人」ではなく「人」という認識があればよい、とします。

つまり、客観的事実としては「Aを殺した」ということであっても、主観的に要求される認識としては「人を殺した」という抽象化されたレベルでの認識があればよいとします。

この点、本件のAは、具体的には「Xを殺す」という意図をもっていたわけですが、「X」が人である以上、これも「人を殺す」という認識であることには変わりがなく、Aには「人を殺す」という認識があったと言えます。そこで、法定的符合説の立場でも、Aには構成要件的故意が認められることになります。

これを表したのが下の図で、求められる構成要件的故意の認識(黄色)と、Aが実際にもっていた意図(黄緑色)とは、大小関係で言えば、前者の方が大きいので「>」という記号で結ばれています。

さて、ここまで説明してきた「構成要件的故意」の内容たる認識のレベルについて、まとめて図示したのが下の図です。

「Yを殺す」という客観的事実に対して、構成要件的故意における認識としても、厳格に具体的なレベルで「Yを殺す」という認識が要求されるのであれば、「Xを殺す」という意図をもっていたAには、構成要件的故意が認められないということになります。

しかし、構成要件的故意における認識は、客観的事実よりも抽象化されたもので「この人を殺す」という内容でよいということであれば、本設例において「Xを殺す」という意図を持っていたAには、「この人を殺す」という認識があるので、構成要件的故意が認められることになります。これが、具体的符合説を採用した場合の説明です。

さらに、構成要件的故意における認識が、更に抽象化された「人を殺す」というレベルの認識で足りるとした場合も同様で、「Xを殺す」という意図を持っていたAには、結局「人を殺す」という認識があったと言えるので、Aには構成要件的故意があるということになります。これが、法定的符合説を採用した場合の説明です。

2 故意の抽象化の意味

構成要件的故意は、構成要件に該当する客観的事実が行為者の内心に反映されたものです。

ただ、問題は、その「反映」にはどのくらいの具体性(いわば解像度)が要求されるのかということです。

「Yを殺す」というレベルは、被害者がだれかなどによって個別化された、かなり解像度の高いレベルと言えます。

これに対して「この人を殺す」というレベル(具体的符合説)は、やや解像度が落とされたレベル。

さらに「人を殺す」というレベル(法定的符合説)では、さらに解像度が落とされているということになります。

では、構成要件的故意における認識の具体性(解像度)の程度は、どの程度であるべきなのでしょうか?

高い解像度を要求した場合には、事実と意図とのわずかな違いでも「不一致」とされてしまいます。例えば、Aが棒をもってVの頭を叩こうとしたところ、Vがこれを避けるため咄嗟に左手をかざしたので、棒がVの左手に当たり、左の腕の骨を骨折させた、という場合はどうでしょう。

この場合、暴行罪の構成要件的故意に必要とされる認識の解像度(具体性の程度)を厳格に考え、「Vの腕を棒で叩く」という事実の認識が必要だと考えれば、Aには「Vの頭を棒で叩く」という意図しかなかったので、ここは一致しておらず、構成要件的故意が認められない、ということになるでしょう。

しかし、このような事細かい事実まで認識していなければならない、というのは、あまりにもナンセンスです。どう考えても、そんな細かい事実は、犯罪の「成否」には、関係がない、と考えられます。なぜなら、そんなところは、どっちであろうと「Vに対する暴行」であることには変わりがないからです。

では、逆に、故意犯が成立するために、言い換えれば、行為者に対して、故意犯として、過失犯よりも重い法的非難をするために最低限度必要とされる認識の解像度は、どの程度なのでしょうか?

これを具体的危険説は「この人」というレベルでは必要であるが、これで足りるとします。

これに対して、法定的符合説は「人」というレベルで足りるとします。その理由は、刑法は殺人罪を設けることによって、それがだれであれ「人を殺すな」と言っているのであり、行為者が「人を殺す」ということさえ知っていれば、「人を殺してはならない」という禁止規範に直面するから、と言います。

つまり、自分が「人を殺す」ことを知り、「人を殺してはならない」という規範に直面しながら、これを乗り越えたことに、故意犯としての重い責任非難をするに値する基礎が認められる、と説明します。だから、その人がXであろうと、Yであろうと、その点は故意犯にとって重大でないので、故意を抽象化する段階で捨象される、と考えます。

本設例では、具体的危険説でも、法定的符合説でも結論は変わりません。

この【設例91】で扱ったのは、客体の錯誤と呼ばれる事例なのですが、この場合には、両説で差異を生じません。

客体の錯誤とは、行為者が、客体の同一性や性状を誤った場合を言います。これは、本設例のように「Xだと思って攻撃したら実はYだった」というような場合です。

この場合、攻撃やその結果自体は狙った客体に対して生じているのですが、そもそもその客体が、だれか、何か、というような客体に対する認識を誤っていたという場合です。

このような客体の錯誤に対比されるのが方法の錯誤です。

方法の錯誤は、端的に言えば、狙いがハズレたという場合です。「Xにぶつけようとしたら、隣のYにぶつかった」という場合、つまり、攻撃やその結果が、狙った客体にではなく、別の客体に対して生じてしまった、という場合です。この場合には、具体的符合説と法定的符合説とでは、結論が分かれます。

方法の錯誤については、次の【設例92】で検討します。

3【設例92】方法の錯誤①

【設例92】Bは、Xを射殺する意図でXに向けて発砲したところ、意外にも弾丸がそれて近くにいたYに当たり、Yが死亡した。

この場合のBには、まず、Yに対する殺人罪の成否が問題となります。

Bが発砲し、その弾丸を受けてYが死亡しているので、Yに対する殺人罪の成否が問題となるのは、当たり前です。しかしそれだけでしょうか?

【設例91】の場合には、その場にはXはいませんでした。AがXだと思ったのはYでした。しかし【設例92】の場合は、その場には、YのほかにXもいました。そこで、Xに対する犯罪の成否も問題となります。

しかし、Xは死亡していないので、殺人罪はあり得ません。けれども、Xに対する殺人未遂罪(刑法203条、199条)が成立するかを議論する余地があります。

刑法

(殺人)

第199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。

(未遂罪)

第203条 第199条及び前条の罪の未遂は、罰する。

そこで、この2つについて検討することにしましょう。

まず、Yに対する殺人罪ですが、実行行為、結果、因果関係については、特に問題はないでしょう。問題は、Bに構成要件的故意が認められるか、という点です。

Bは「Xを殺害」することを意図していましたが、弾丸が逸れたため、実際には「Yを殺害」してしまっています。ここに意図した事実と実現した事実とのズレ(事実の錯誤)があります。そこで、この錯誤によって構成要件的故意は阻却されるのか、阻却されないのか? そこが問題です。

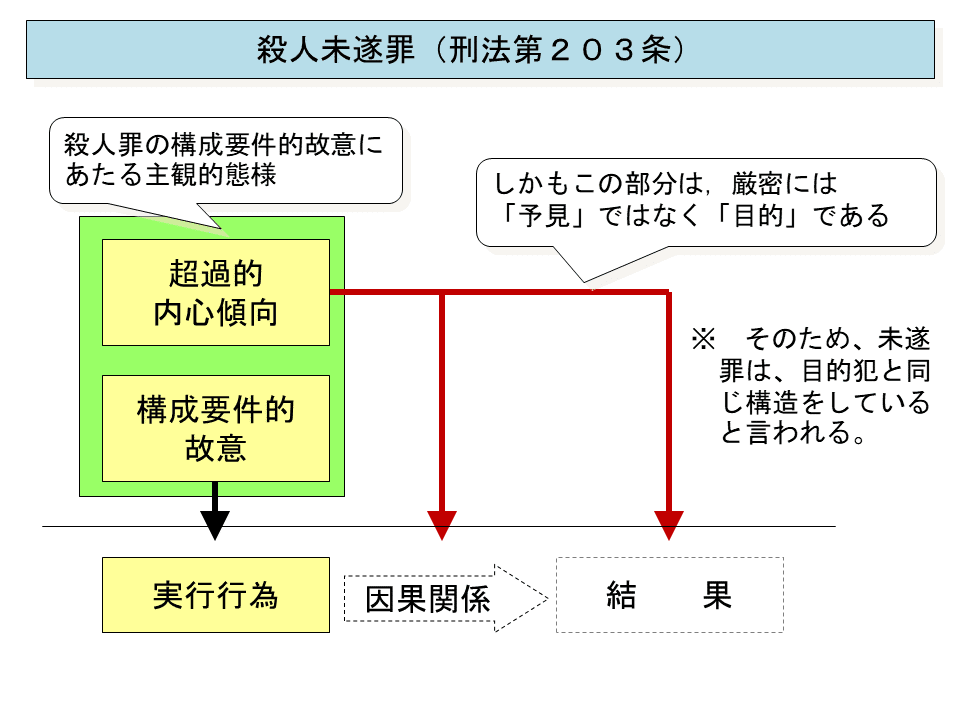

他方、Xに対する殺人未遂罪(刑法203条、199条)ですが、未遂とは、刑法43条本文によれば「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった」場合です。その客観的構成要件要素は、殺人罪の実行行為のみです。

そして、Bは、ライフル銃を「Xに向けて発砲」していますから、Xを死亡させる現実的危険のある行為(殺人罪の実行行為)を開始した(つまり、その実行に着手した)と言えるでしょう。したがって、殺人未遂罪の客観的構成要件は充たしていると言えます。

つまり、次の表のような感じとなります。

さて、ここからが楽しいところです。

【設例91】でみた、具体的符合説と法定的符合説とで、結論がどうなるのかを比較してみましょう。

(1)具体的符合説による解決

まず、Yに対する殺人罪の構成要件的故意について検討すると、具体的符合説の場合の構成要件的故意の認識対象の抽象化は「あの人」「この人」というレベルです。

そこで「この人」を殺す意図で行為し「この人」が死亡したという場合では、その「この人」が、行為者の思っていたとおりの人であろうと、別人であろうと、構成要件的故意は阻却されません。

しかし「この人」を殺す意図で行為したのに、「あの人」が死亡したという場合には、「あの人」を殺す意図はないので、構成要件的故意が認められないということになります。つまり、【設例92】の方法の錯誤の場合には、Yに対する殺人の構成要件的故意を認めることができません。この場合、Y を死なせてしまったことについて、構成要件的過失(注意義務違反)が認められれば、過失致死罪(刑法210条)が成立する余地があります。ただ、その法定刑は50万円以下の罰金にとどまります。

刑法

(過失致死)

第210条 過失により人を死亡させた者は、50万円以下の罰金に処する。

では、Xに対する殺人未遂罪はどうでしょう?

未遂罪の主観的構成要件要素は、一般には「既遂罪の構成要件的故意」と表現されることが多いと思いますが、厳密に言えば、ちょっと違います。

行為者の内心における状態は同じですが、未遂の場合は、結果が発生していないので、既遂罪における結果・因果関係の「予見」は、「予見」と呼ぶことができません。「予見」は、予期した事実が正しく発生している場合に使うことができるからです。未遂の場合には、結果・因果関係は発生していないので、それを予期した心理状態は、「目的」と同様の超過的内心傾向にすぎず、「予見」と呼ぶことはできません。

そこで、未遂罪の主観的構成要件要素は、

①構成要件的故意(実行行為の認識)

②超過的内心傾向(結果・因果関係の予期)

ということになります。

ただ、行為者の心理状態自体は、既遂罪の場合と構成要件的故意と内実は同じなので、それは「既遂罪の構成要件的故意に相当する心理状態」と表現することができます。

では、この場合のBには、そのような内心状態があったと言えるでしょうか?

そもそも、Bは、Xを殺害するつもりでした。そこで、そこには「既遂罪の構成要件的故意に相当する心理状態」が存在します。Xを殺害する意図で、Xを殺害し損ねたのであれば、Xに対する殺人未遂罪の構成要件該当性が認められるのは、当然といえば当然です。

ですから、具体的符合説の場合、Bに、Yに対する殺人罪を認めることはできませんが、BをXに対する殺人未遂罪として処罰することが可能です。

(2)法定的符合説による解決

では、法定的符合説によれば、どうなるでしょうか?

まず、Yに対する殺人罪については、これを認めることができます。

この点、具体的符合説によれば「この人」を殺す意図で「あの人」を殺してしまった、という方法の錯誤の場合は、「あの人」つまり【設例92】では「Y」についての構成要件的故意を認めることはできませんでした。

しかし、法定的符合説による構成要件的故意の抽象度は「人」というレベルです。

法定的符合説は、構成要件的故意の認識対象は、構成要件の枠の限度で抽象化されています。そこで、殺人罪であれば、構成要件は「人を殺した」と規定されているワケですから、その認識対象は、「被害者Y」でも、「この人」でもなく、「人」なのです。

そこで、たまたま弾丸が逸れ、狙いが外れたことによって、実際に死亡したのが「Y」で、Bに「Y」を殺す意図など微塵もなかったとしても、Bに「人を殺す」という認識があった以上は、Yに対する殺人罪の構成要件的故意は阻却されない、ということになります。

そこで、Bには、Yに対する殺人罪の構成要件該当性を認めることができます。ただ、問題があります。

Bについて、Yに対する殺人罪を認めたうえで、更に重ねてXに対する殺人未遂罪の成立を認めることができるか?

という点です。こう言われて

「なんで? 成立するに決まってるじゃん……」

と思いますか?

確かに、Bには最初からXを殺害しようという意図はありました。そこで、そのような意図の下、Bに対する殺人の実行行為を行えば、Bに対する殺人未遂の成立を認めることができるのは、当然のように思えます。

しかし、そもそもBは、Xひとりを殺すつもりで、2人を殺そうというつもりはありませんでした。

それにもかかわらず、この場合に、Yに対する殺人罪の成立を認めたうえで、さらに、Xに対する殺人未遂罪を認めるということになると、「1人の人を殺す」というBの心理状態を、Yに対する殺人罪と、Xに対する殺人未遂罪で、2度使っている、ということにはならないでしょうか?

この問題は「故意の数」などとも呼ばれています。

そのため、法定的符合説の内部においても、この場合に、Xに対する殺人未遂罪の成立を認めることができるのか、については争いがあるのです。

Yに対する殺人罪の成立を認めた場合には、重ねてXに対する殺人未遂罪の成立を認めることはできない、とする説を「一故意犯説」と言います。故意犯を1つしか認めないので、そう呼ばれます。

これに対して、Yに対する殺人罪とともに、Xに対する殺人未遂罪を認めることができる、とする説を「数故意犯説」と言います。この説は、数個の故意犯の成立を認めるので、そう呼ばれています。

(3)一故意犯説と数故意犯説

では、まず、両説の論戦をみてみましょうか?

両説の主張は、以上のような感じです。

判例は、数故意犯説を採っており、団藤先生や前田先生といった先生方もこれを支持しており、学説の中では、現在はこれが有力な見解と言えるでしょうか? 学説的には、少なくともしばらく前までは一故意犯説が通説であったように思いますが、現在はどうなんでしょう?

さて、法定的符合説の中の一故意犯説と数故意犯説に、さらに具体的符合説をも加えて、これら3つの説の特徴を端的に示す表現として、次のようなものがあります。

具体的符合説は、故意に、個性も、個数も認める。

法定的符合説のうち、

一故意犯説は、故意に、個性は認めないが、個数は認める。

数故意犯説は、故意に、個性も、個数も認めない。

この関係を表したのが下の表です。

この説明を聞いて「なるほど」と思いましたか? 私も、初めてこの説明を聞いたときは、上手いことをいうなあ、と感心しました。

実際【設例92】のような事案において、殺人罪、殺人未遂など、故意犯を1個だけ認めるか、2個認めるかをめぐる争いは「故意に個数はあるか?」などと問題提起されることが少なくありません。

しかし、このような表現は、あくまで「比喩」にすぎない、と私は思っています。

確かに、故意は行為者の内心の状態ですから、そこに「個数」という概念はなく、行為者が「どういう心理状態で行為したか?」という問題にすぎない、と言うことはできるでしょう。そして「人を殺す」という心理状態で人を死亡させる危険のある行為を行えば、殺人の故意をもって行為したのだから、殺人罪(殺人未遂罪)とすることに不足はない、と。

しかし、問題の本質はそこにはありません。

(4)二重評価という問題

まず、事実の問題として、1人を殺すことと、2人を殺すこととでは、どちらが違法の量・程度は大きいでしょうか?

いうまでもなく「2人を殺すこと」のほうでしょう。

では、次に、ある人の行為によって2人が死亡したという場合に、その人が1人を殺すつもりであったのと、2人を殺すつもりであったのとでは、その違法な行為の人格への帰属量は、変わるでしょうか?

これも「変わる」というべきでしょう。1人を殺す場合と、2人を殺す場合とを比較して、その違法の量が「2人」の場合が大きいのであれば、その大きな「2人」分の「違法の量」を認識していない「1人」を殺す意図しか持たない人の場合には、少なくとも「故意犯」としては「1人」を殺すという限度でしか、その違法の量は、人格へは帰責されないハズです。

これは「故意の数」の問題ではありません。

自己の行為によって惹起される法益侵害の量に対する認識・予見の程度の問題です。

行為者の行為によって惹起される法益侵害の量により、行為の違法性の量が決まり、行為者がその行為によって惹起される法益侵害のどこまでを認識していたかによって、その違法行為の違法性の「どこまでが行為者人格に帰属するか」という帰属の程度が決まります。

そうすると、行為者において1人しか殺すつもりがないのに(数故意犯説が主張するように)2人分の殺人罪(や殺人未遂罪)の違法性が行為者に帰属してしまう、とするときは、これは、行為者が意図・予期していたよりも大きな法益侵害(やその危険)の違法性を、行為者人格に帰属させてしまう、ということを意味します。

一故意犯説は、これが問題だと言っているのです。

一故意犯説が主張しているのは「故意には個数があるかないか」という問題ではありません。

行為者の主観的態様が「1人の殺人」についての責任非難を行為者に帰属させる限度のものであったにもかかわらず、「2人の殺人」を帰属させてしまうことは、理屈に合わず不合理である、と言っているのです。

【設例92】でも、行為者Bには「1人を殺す」という意図しかありませんでした。しかし、Yに対する殺人罪に加え、Xに対する殺人未遂罪の成立を認めるときは、それぞれの構成要件において要求されている「1人を殺す」というBの意図を2度使うことによって、これを実現しています。

つまり「1人を殺す」とい意図を、Yに対する殺人罪とXに対する殺人未遂の際にそれぞれ1度ずつ、合計2度使うことによって、2個の故意犯を成立させているというワケです。

このように、1つの対象を2度評価の対象として使うことを「二重評価」と言います。そして、これは責任主義に反するとされます。

その意味で、法定的符合説の中では、1個の故意犯だけを認める一故意犯説のほうがスジが通っていると言えます。

数故意犯説は「故意に個数はない」などと言いながら、実は「1人を殺す」というBの心理状態をYに対する関係とXに対する関係とで2度使い、このような「二重評価」を行うことで、Yに対する殺人罪とXに対する殺人未遂罪とを成立させています。それゆえ、責任主義に反していると言えます。

そして、数故意犯説も、その不合理性自体は、実は解っているのです。

だから、数故意犯説は、確かに行為者の主観的態様を2度評価することは、責任主義に反すると批判されるかもしれないが、しかし、1個の行為で2個の結果を発生させたような場合には、日本の刑法では「観念的競合」とされ、科刑上一罪とされ、結局、重い1罪でしか処罰されず、2罪として重く処罰されることはないので、このような便宜的な処理も、責任主義に反するとまでは言えない、などとツラい言い訳をして、何とかこの批判をかわそうとしているのです。

観念的競合というのは、刑法54条1項前段の場合です。この場合は、2つ以上の犯罪が成立するとしても、その「最も重い刑」によって処断されるにとどまり、2罪として加重されることもありません。実体的には2罪が成立しても、科刑される段階では1罪として扱われるので「科刑上一罪」と呼ばれています。だから、二重評価なのは事実でも、これくらいの便宜的な処理はいいじゃないの、というのが数故意犯説の主張です。

刑法

(一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理)

第54条 一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。2 第49条第2項の規定は、前項の場合にも、適用する。

4【設例93】方法の錯誤②

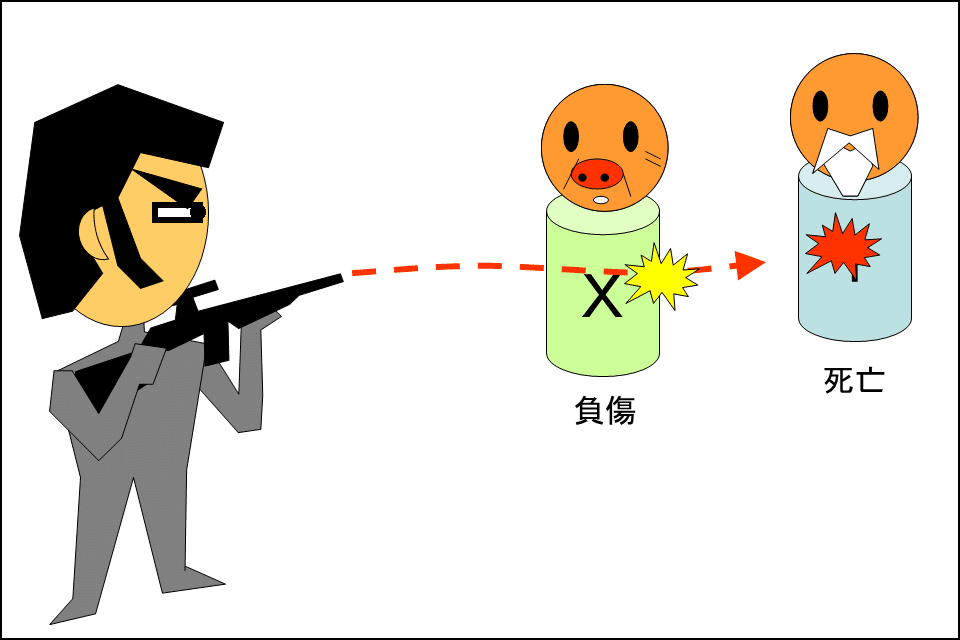

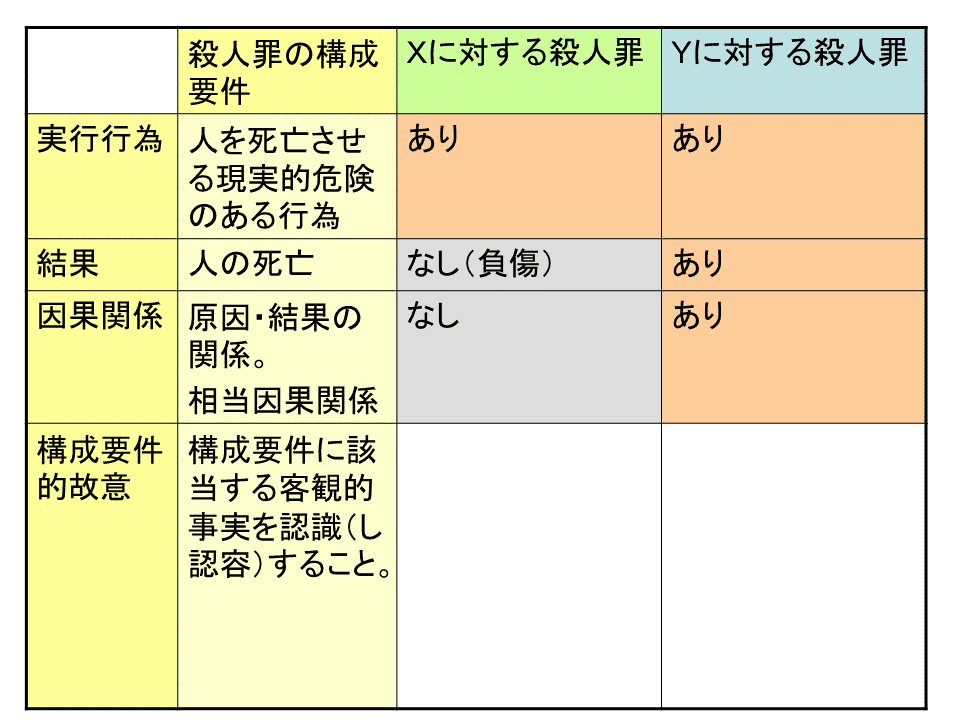

次に、同じく方法の錯誤の事例で、結果が2つ発生している場合について検討しましょう。

【設例93】Cは、Xを射殺する意図でXに向けて発砲したところ、弾丸はXの腕を貫通し、さらに背後にいたYの心臓に当たった。Xは、負傷したにとどまったが、Yは死亡した。

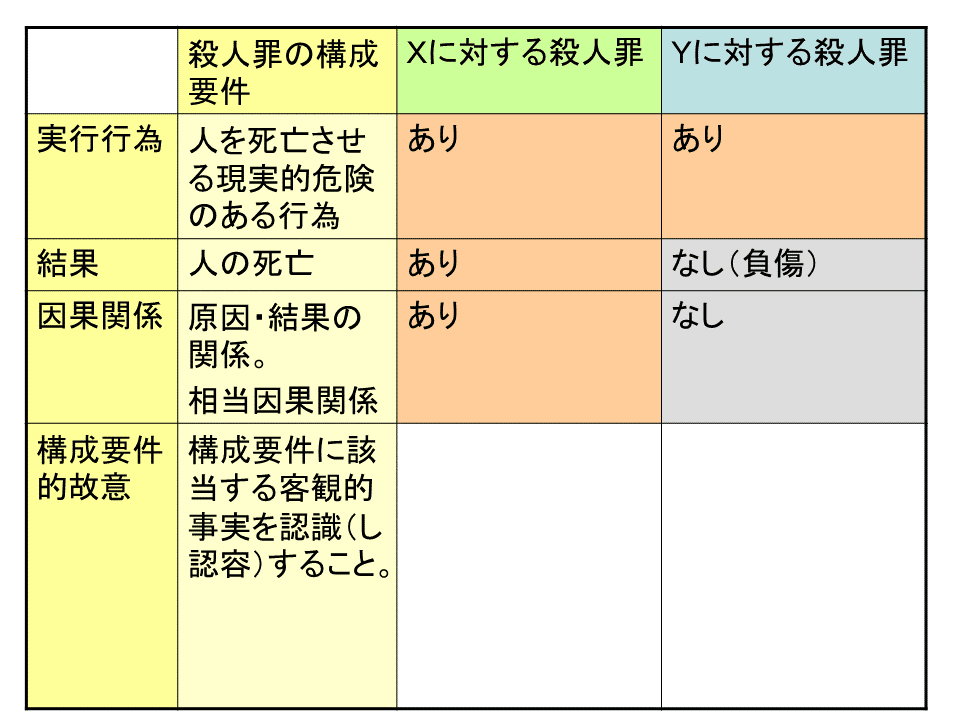

この場合に、Cの罪責として、Xに対する殺人未遂罪とYに対する殺人罪の成否が問題となることについては、もはや詳しい説明は必要ないでしょう。

それぞれについての客観的構成要件要素への該当性を見てみると、次のとおりとなります。

(1)具体的符合説による解決

次に、主観的構成要件要素である「構成要件的故意」についてですが、具体的危険説によれば、Yに対する関係で殺人罪の構成要件的故意を認めることはできません。

そこで、具体的危険説によれば、Xに対する関係で殺人未遂罪、Yに対する関係で過失傷害罪(過失致傷罪)(刑法209条)ということになります。法定刑は30万円以下の罰金または科料です。

刑法

(過失傷害)

第209条 過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。

2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

(2)法定的符合説による解決

これに対して、法定的符合説の場合には、Yに対する殺人罪について構成要件的故意を認めることができますから、Yに対する関係では、Cは殺人罪となります。

これに対し、Xに対する罪としては

一故意犯説によれば過失傷害罪

数故意犯説によれば殺人未遂罪

ということになります。

第3 予定外事実の併発

具体的事実の錯誤に類似した事例で「予定外事実の併発」と呼ばれるものがあります。

この場合には、事案の処理をするについて、そもそも錯誤論として処理すべきなのか、という問題も絡んできます。

1【設例94】予定外事実の併発①

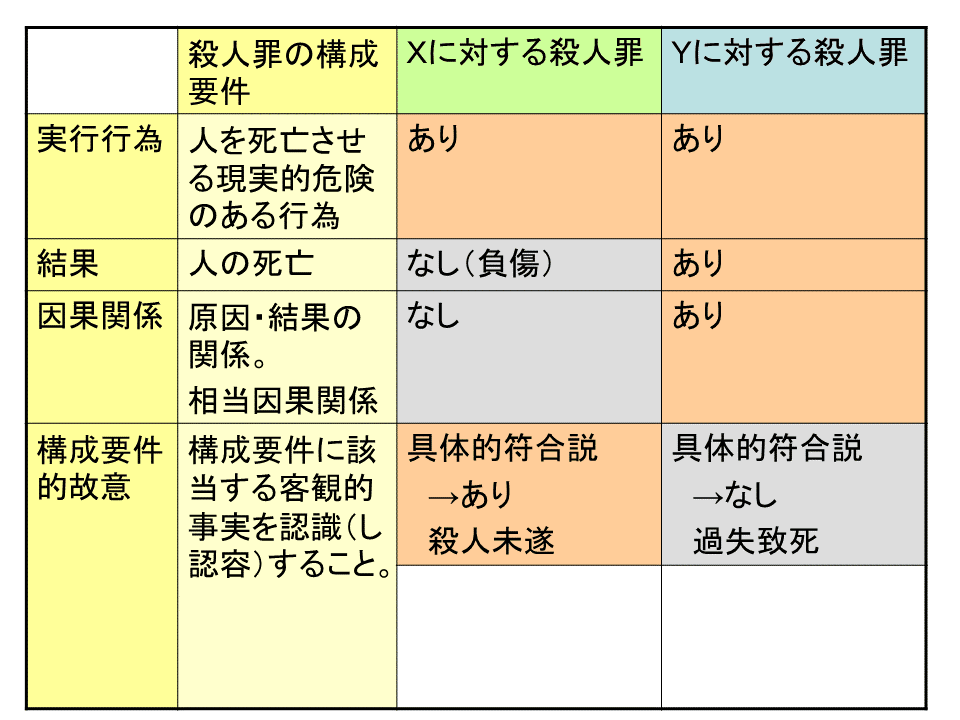

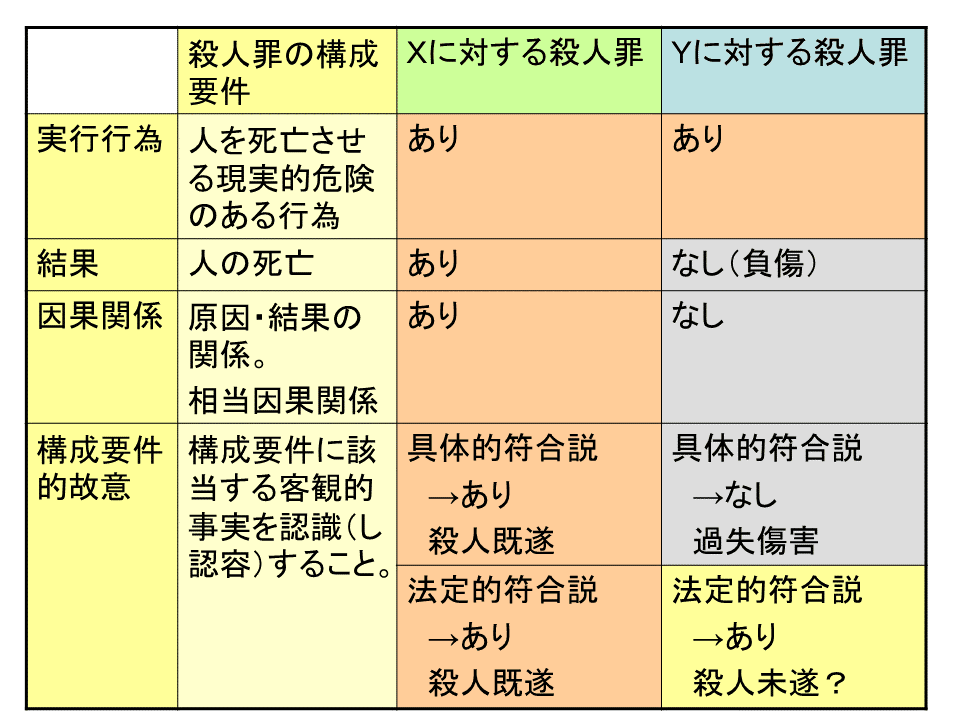

【設例94】Dは、Xを射殺する意図でXに向けて発砲したところ、弾丸はXの胸部を貫通し、さらに背後にいたYの腕に当たった。Xは死亡したが、Yは負傷したにとどまった。

この【設例94】では、DはXを殺そうとし、結果的には、Xが死亡するとともに、Yが負傷しています。

【設例93】と似ていますが、Xが死亡しているということで、一応、Dは自分の意図を遂げています。

そのうえ、予定していなかった事実(Yの負傷)が併せて発生してしまった、ということで、【設例94】は予定外事実の併発の事例です。

この場合は、Xに対する関係で殺人罪、Yに対する関係で殺人未遂罪の成否が問題となります。

(1)具体的符合説による解決

予定外事実の併発の事例では、予定されていたXとの関係で、殺人既遂罪が成立することには、まったく問題がないと言えるでしょう。ここでは行為者Dの意図したとおりの事実が実現されているわけですから、この点は、錯誤の議論にすらならないと言えます。

問題は過剰結果である、Yに対する関係です。

具体的符合説では、この場合も本来狙っていなかった「あの人」つまりYに対する関係では、構成要件的故意を認めませんから、Yに対する関係では過失傷害罪(刑法209条)が成立するということになります。

(2)法定的符合説による解決

これに対して、法定的符合説ではどうでしょうか?

Xに対する関係で殺人罪の成立を認めることは、具体的符合説と異なりません。この点は、錯誤ですらないので、当然でしょう。

問題はYに対する関係での罪責です。

方法の錯誤の事例である【設例93】では、数故意犯説は、Yとの関係でも構成要件的故意を認めました。

しかし、予定どおりXが死亡し、予定していなかったYが負傷したという事例では、Yに対する関係で殺人罪の構成要件的故意(に相当する心理状態の存在)を認めるかどうか、見解が分かれます。

方法の錯誤の事例と同様に考えるのであれば、数故意犯説に立つのであれば、Yに対する関係でも故意を認め、Yに対しては殺人未遂罪とすることになります。

これに対して、予定外事実の併発の事例は、そもそも「錯誤論」の問題ではないのだから、錯誤論は適用しないと主張する論者もいます。

数故意犯説の立場の人の中でも、このように考える場合は、Yに対する関係は、過失傷害罪として処理することになります。

予定外事実の併発事例について、錯誤論を適用すべきかをめぐる議論を見てみましょうか?

以上のとおり、数故意犯説の場合には、予定外事実の併発事例において錯誤論を適用すべきとする説と適用すべきでないとする説で結論が分かれることになります。

なお、一故意犯説に立つ場合には、Xに対して殺人の構成要件的故意を認めた以上、Yに対する関係で重ねて構成要件的故意(に相当する心理状態)を認めることはできませんから、Yに対する関係では、当然に、過失傷害罪の成立を認めることができるにとどまる、ということになります。

2【設例95】予定外事実の併発②

【設例95】Eは、Xを射殺する意図でXに向けて発砲したところ、Xに命中するともに背後にいたYにも当たり、XYの両名が死亡した。

この事例も【設例94】と同じ、予定外事実の併発の事例ですが、【設例94】の場合と異なって、予定していた客体Xも、予定していなかった客体Yも、どちらも死亡しています。

そこで、Eの罪責としては、X・Yどちらの関係でも殺人既遂罪の成否が検討されることになります。

そして、客観的構成要件要素については、どちらも充たしています。

(1)具体的符合説による解決

具体的符合説によれば、狙っていた客体であるXに対しては殺人罪の構成要件的故意を認めることができますが、Yに対してはこれを認めることはできません。

よって、Eには、Xに対する殺人罪(刑法199条)と、Yに対する過失致死罪(刑法210条)を認めるということになります。

(過失致死)

第210条 過失により人を死亡させた者は、50万円以下の罰金に処する。

(2)法定的符合説による解決

では、法定的符合説によれば、どうなるでしょうか?

まず、Xに対する関係で殺人既遂罪が認められるということは問題がありません。

問題は、Yに対する関係です。

数故意犯説に立ったうえで、予定外事実の併発の場合にも錯誤論を適用するという立場に立てば、Eには、Yに対する関係でも殺人既遂罪が認められるということになります。

他方で、数故意犯説でも、予定外事実の併発の場合には錯誤論を適用しないという立場や、一故意犯説の立場に立てば、Yに対する関係では、過失致死罪(刑法210条)を認めるにとどまる、ということになります。

第4 一故意犯説への批判と反論

以上説明してきたとおり、具体的事実の錯誤や予定外事実の併発の事例の処理をめぐり、具体的符合説と法定的符合説が対立し、さらに法定的符合説の内部で一故意犯説と数故意犯説が対立しており、この3つの説では、それぞれの事例に対する解決が異なることはご理解いただけたと思います。

それぞれの事例について、どの説なら、どういう結論になる、ということを暗記しようと思うと、それは苦行であり、失敗すると思います。

しかし、どの説もスジで考えて結論を導いているだけなので、それぞれの考え方をつかんで、それを事例に適用するようにすれば、どんな事例であろうと、どの説からはどうなる、ということを論理的思考によって導くことができます。

ところで、最後に、一故意犯説に対して向けられている他説からの厳しい批判について、触れておきましょう。

一故意犯説は、次のような事例の処理に関して致命的な欠点があるとして、数故意犯説や具体的符合説からの厳しい批判に晒されています。

【追加事例】 Fは、Xを射殺する意図でXに向けて発砲したところ、弾丸は、Xの腕を貫通するとともに、背後にいたYとZにも当たり、Xは負傷し、YとZの両名が死亡した。

この事例の場合に、Fの罪責はどうなるか、というのです。

具体的符合説では、Xに対する殺人未遂罪と、YおよびZに対する過失致死罪ということになります。

数故意犯説では、Fに対する殺人未遂罪と、YおよびZに対する殺人罪という結論になります。

数故意犯説によれば、この場合、全部で3つの故意犯が成立してしまうことになりますが、1個の行為によって3個の結果が発生した「観念的競合」の場合であり、刑法54条1項によって科刑上一罪と扱われるため、Fに不利益はなく、責任主義に反するとまではいえない、と数故意犯説は言い訳します。

では、一故意犯説では、どうなるでしょうか?

この場合、Xに対する関係では、過失致死罪とするという結論になるでしょうが、YとZについては、どちらに対する関係で殺人罪となり、どちらに対する関係で過失致死罪となるのでしょうか?

一故意犯説は、これを特定する基準がない、と批判されています。

例えば【設例94】や【設例95】のような予定外事実の併発の事例であれば、とにもかくにも、行為者が予定していた対象に結果が発生しているので、その被害者との関係で「構成要件的故意」を認め、予定していなかった被害者との関係では過失犯とする、ということで、一応説明は付きます。

しかし、上記の【追加事例】の場合には、予定されていたXは負傷するにとどまり、死亡したYとZは、もともと予定されていなかった客体なので、いったいどちらに対する殺人の構成要件的故意を認めて、殺人罪を成立させるべきか、という基準がない、というワケです。

「早く死んだ順か?」

「じゃあ、同時に死んだ場合はどうする?」

「そのときは五十音順か?」

などと揶揄されたりしています。

そして、この点が、一故意犯説の致命的な欠点であり、このような事例においては殺人罪の被害者を特定することができないので、「一故意犯説では起訴状が書けない」などと批判されたりしているワケです。

さて、この批判、みなさんは、どう考えますか?

私自身は、このような批判は、全然たいしたものではない、と考えています。

なぜなら「起訴状が書けない」などというのは、今までの書き方に従えば、起訴状が書けないというにすぎません。もし一故意犯説が正しいのであれば、実務がそれに従えばよいというだけの話です。

起訴状の公訴事実には、ありのままの事実として「被告人FがXの殺害を企て、Xを狙って弾丸1発を発射したところ、その弾丸はXの腕を貫通したうえ、YとZに立て続けに命中し、これにより、Xに負傷させ、YとZを死亡させた」旨を記載すればよいでしょう。そのうえで、成立罪名については、Xに対する過失傷害罪、YとZのいずれか1名に対する殺人罪ともう1名に対する過失致死罪とでもすれば、足ります。

あえて、どちらに対する殺人罪で、どちらに対する過失致死罪などと決める必要はないと言うべきです。それが「刑法理論」の要求するところであれば、起訴状の書き方などという「実務慣行」は、それに従って変更されればよいだけの話です。

だいたい、実務家が教員になると「実務はこうだ」などと実務慣行を振り回しすぎるからよくありません。理論で負けそうになると「いや、実務では……」などと実務を引き合いに出すのは、実務を知らない大学生や法大学院生などには立ち入ることのできない安全地帯へ逃げ込むようなもので、卑怯な戦法です(と私は思います)。

一故意犯説が理論的に正しい立場だということになれば、実務がこれに合わせるべきなのであって、理論が実務に合わせるなど本末転倒です。そんなことは、冷静に考えれば解るはずでしょう。

ですから、一故意犯説の致命的な欠陥などと言われる上記の批判は、一故意犯説からすれば、本当は痛くも痒くもないものなのではないか、と私は思っています。

ただ、正直言って、数故意犯説のほうが「ラク」なのは解ります。そして、たとえ二重評価であったとしても、行為者に対する実質的な不利益がないのであれば、ギリギリ責任主義には反していない、という評価も、また可能だとは思います。

ただ、それは数故意犯説のほうが実践的だ(使いやすい)というだけで、そのほうが理論的に正しい、ということはないと思います。理論を通せば、落ち着く先は、やはり一故意犯説でしょう。

第5 おわりに

さて、今回は、構成要件的事実の錯誤のうち、具体的事実の錯誤についての処理を概観しました。

難しかったですか? 簡単だったですか?

もし難しいと思ったとしたら、それは錯誤です(笑

おそらくは、単に、混乱しているだけです。焦らず、ゆっくりと、確認しながら進めてゆけば、錯誤論は理解可能なものです。

焦らずゆっくり行きましょう!

次回は、構成要件的事実の錯誤のうち、抽象的事実の錯誤を取り上げます。

ゴチャゴチャしている、という意味では、具体的事実の錯誤よりも、抽象的事実の錯誤のほうが数倍はゴチャゴチャしていると思います。でも、それが面白いところでもあります。

まあ、楽しみながら進みましょう!

次回は、日髙先生のテキストにある事例ではなく、オリジナルの事例を使います。