ITストラテジスト 顧客満足度を向上させる新サービスの企画【論文の書き方】(令和4年春問1)

本記事ではITストラテジストの午後II(論文)対策として、令和4年問1で出題された過去問を分析します。

実際に論文を書く上での考え方を整理し論文骨子を設計するところまでやっていきます。

問題(令和4年問1)

過去問は試験センターから引用しています。

表題:『ITを活用した顧客満足度を向上させる新商品や新サービスの企画について』

設問文は以下の通り。

何が問われているかを把握する

問題文を読むと第二段落に「ある保険会社」の新商品の企画事例が書かれていることが分かります。

次いで第三段落にITストラテジストとしてのまとめが書かれており、箇条書きで以下三点あることが分かります。

どのような顧客に対して、接点を増やしたり、関係性を高めたりするか

顧客との接点で、どのような新たな価値を提供するか

新商品や新サービスを実現するためにどのようなデータを扱うか

読み方としては第二段落を読んで具体的な企画事例をイメージし、第三段落と照らし合わせて論述の骨子を見出すのがよいでしょう。設問でいうと設問イで論述する内容となります。

設問アは、「事業概要」「顧客満足度を向上させることが必要となった背景」が問われています。

「顧客満足度」は全体を貫くキーワードであり、

なぜ顧客満足度を伸ばすのか[WHY?] → 設問ア

どうやって顧客満足度を伸ばすのか[HOW?] → 設問イ

という対応となっています。

ポイントとしては、設問イでは問われていることに答えながら、なぜその企画が顧客満足度を伸ばせるのかをきちんと論述することが重要です。

設問ウは比較的定型的な質問であり、「経営層への提案、評価、改善策」が問われています。

経営層への提案時は施策の有効性を評価する指標と投資効果を合わせて説明しなければなりません。

この時、顧客満足度が向上したことを示す指標を盛り込むのが重要です。

まとめると問われていることは次の通りです。

設問ア

事業概要

顧客満足度を向上させる必要性の背景

設問イ 新サービスの企画

顧客との接点

新たな価値

新サービス実現に必要なデータ

設問ウ 経営層への説明

新サービス企画の提案

評価と改善点

出題要旨と採点講評からの分析

試験センターから公表されている出題要旨と採点講評を確認して出題の意図と論述のNG例を把握します。

出題要旨

採点講評

出題要旨の2段落目の1文目の後半に、

顧客との接点や関係性、新たな価値、扱うデータを明確にして

と企画における重要ポイントが列挙されています。これらが設問イに盛り込まれていないと、減点対象となるでしょう。

また2文目の後半に、

効果目標や評価指標を設定する能力など

と記載されています。

「効果目標」は問題文・設問文に登場しない単語ですが、「評価指標」と合わせて設問ウで論述されるべき内容でしょう。

いずれも経営層に提案する時にポイントとなる観点です。

採点講評からは、

顧客との接点や関係性、顧客の体験などを十分に理解できておらず、

ITを活用した新サービスなどの記述にとどまっている論述も散見された

というNG例も記載されています。

キーワードは顧客の体験。

顧客の行動に寄り添った企画が重要と言うことです。

たとえば一方的な情報の提供というだけでは顧客の行動を変えられないので、顧客に寄り添うような仕組みが必要と考えられます。

また、顧客との関係性が重要なので、扱うシステム・サービスとしては基幹システムの新設・増設などではテーマにそぐわなくなるでしょう。

本問題のポイントは、顧客との接点・関係性にあります。

CX(Customer Experience。顧客体験)をいかにITを使って改善させられるかを問われていると言ってよいでしょう。

昨今のDX的なテーマの一つと言ってよく、対策をしてきた方にとっては取り組みやすい設問だったと思います。

■CXとは■

CXとは、商品やサービスを購入するまでの過程・使用する過程・

購入後のフォローアップなどの過程における経験の訴求を重視するものです。

上記参考リンクでは、「感情的な価値」を付加価値として差別化を図るものとして説明されています。

論文を設計する

問われていることの概略を把握したら自身の経験や用意してきた論文パーツに当てはめてどのように論述を展開するかを設計します。

設問アの設計

設問アは「事業概要」「顧客満足度を向上させる必要性の背景」を問われています。

設問文には「事業特性とともに」と書かれているので、忘れずに盛り込む必要があります。

事業特性をどこに入れるかは書きやすいところでよいと思います。

私の場合、事業概要を書く部分に背景として業界背景~経営課題を書くことが多いので今回は、

1-1. に 事業概要、経営目標

1-2. に顧客満足度の向上を必要とする背景

と節立てをしました。

事業特性については 1-2. に盛り込む形としました。

1-1. 事業概要、事業目標

この節は準備していた素材となる論文のパーツを盛り込んで書いていきます。

ただ、問題のテーマがCXなので、基幹システムの改修などではシナリオがそぐわないでしょう。

顧客の動きを意識した新サービス、仮に改修であったとしても顧客の接点があるシステムを念頭において事業概要を書きましょう。

また、設問ウでは経営層への提案を書く必要があるので、設問アで経営目標に触れておくと後に展開しやすくなります。

具体的には次の通りです。

不動産業者。

地域の人口減が経営課題。

中長期経営計画

店舗とオンラインのマルチチャネルで地域ニーズに応える

DX化による顧客の利便性向上

3年後に売上高3000億円、営業利益率14%

中長期経営計画は中長期情報システム化計画と対応付けられるものです。これらの単語を盛り込むことで、ITストラテジストとして必要な「経営との橋渡し」が可能であるスキルのアピールに繋がります。

■経営戦略と情報戦略の関係■

経営戦略と情報戦略は下記のような関係性があります。

用語は書籍などによって若干異なりますが、ポイントとしては

対応する経営の戦略・計画と整合性をとるという姿勢です。

1-2. 顧客満足度を向上させる必要性の背景

ざっくりとした背景としては 1-1. に書いてありますが、明確に

「顧客満足度を向上させる必要性」(WHY)

はここにある、と書いておくと読みやすく加点対象となるでしょう。

ITストラテジストとしての立場を明確にして、

「ITを用いて顧客満足度の向上を図る理由は」

「経営目標が顧客の利便性と接点を重視しているから」

と書けば、わかりやすいと思います。

※直接の理由は経営層に言われたから。さらにその理由は1-1節に業界の背景として書かれている、という構造になっています。

設問イでは顧客との接点や価値向上をどのように図るか、ということを書くので、事業特性はそのことを見据えて書きましょう。

例えば、

「○○という事業特性」

があるから、

「××という企画によって顧客の価値が向上する」

といった論旨にしなければなりません。

具体的には以下の通りです。

地域密着で顧客にきめ細かいケアができる強みを持つ

この特性は設問イで企画が有効な施策となるネタ振りの意味があります。

設問イの設計

顧客満足度の向上をどうやって図るか(HOW)を伝えるために、ITを活用して具体的に新サービス・新商品を書きます。

問題からの指定は次の3点を盛り込むことです。

どのような顧客に対して、接点を増やしたり、関係性を高めたりするか

顧客との接点で、どのような新たな価値を提供するか

新商品や新サービスを実現するためにどのようなデータを扱うか

3点を節に対応付けて論述するとよいでしょう。

なお、本記事で具体例としている不動産業の場合は、賃貸であっても仲介であっても売り主と買い主の両役が登場します。

基本的には買い主側の行動に立って論述していますが、2-3. 節の「扱うデータ」では売り主から情報提供してもらう必要もあり、注意が必要です。

2-1. 顧客との接点と関係性

ここでいう1点目は顧客について書く必要がありますが、年代・性別・職業でのターゲットという意味ではなく、顧客の行動に注目して書く必要があります。

問題文(保険会社の事例)からの例示では、

スマートデバイスで契約期間中の顧客

から

健康データを活用して、良く年以降の保険料を割り引く仕組みを提供した

とあります。

これは暗に従来の保険会社は顧客に保険契約を締結させれば終了で、以降の顧客へのアプローチはしていないことを指摘しているようです。

顧客の体験(CX)を想像する必要があります。

もし不動産業における顧客(買い主)の場合ですと、認知前、情報収集中、内覧、検討、ローン審査中、成約、金消、アフターフォローといった各ステップが考えられます。

どのステップでどのような施策を打つかが企画の見せ所です。

具体例としては、以下のような展開が考えられます。

顧客との接点

①情報収集中~成約前までの顧客

②成約後の顧客(アフターフォロー)

関係性を高めるサービスと方法

①スマートフォンやゴーグルでVR内覧サービスを提供

②情報誌・メルマガ・SNSでお得な住まい情報を提供

具体例としては2点書いているので、以降の節でも対応を分かりやすくするために番号を揃えて書くようにします。

2-2. 新たな価値

本節も顧客視点が重要です。問題文からの具体例では

保険料の割引 健康的な食事へのアドバイス スポーツジムの利用の割引

が示されています。

ここでは新たな企画またはサービスによって顧客が何が嬉しいかについて書けばよいことになります。

具体例としては、前節と対応付けて、以下のようになります。

①物件の比較検討する場所を制限しない点。時間が短縮化できる点。

②住居点検やリフォームの潜在的な必要性に自覚してもらえる点。

また、設問アで触れた事業特性を踏まえ、なぜその企画が有効なのかと言う理由を盛り込む必要があります。

顧客の価値を具体的に説明している 2-2. 節に盛り込むのが論旨展開上やりやすいと思います。

具体的には以下の要領です。

地域密着できめ細かいフォローをする体制があるからしかけを打ちやすく、新たな価値につながる

情報発信する内容で差別化が図れ、またイベントなどの主催により、顧客との接点の維持と有益な情報を発信できる強みがあってこそ効果を見込める企画である、ということですね。

2-3. 新サービス実現に必要なデータ

この節はややシステム寄りの観点が必要です。企画実現に必要なデータは何か、という点ですね。

問題文からの具体例では

顧客の同意のもと健康診断や歩行などの健康データを収集する

とあります。

具体例としては、前節と対応付けて以下のようになります。

①取り扱い物件を360度内覧のできる画像データ

②賃貸・取得した住居の利用目的・顧客の家族構成・年齢などの顧客データ

不動産業を例としているので、①は売り主から、②は買い主から提供されるデータであることに注意が必要です。

どちらも顧客の同意が必要であることも注記しておくと、データの取り扱いにおけるセキュリティ面のスキルを保有していることのアピールにもつながるでしょう。

設問ウの設計

設問ウで問われていることは

設問イで述べた企画を経営層へ提案することとその評価

評価を受けて改善したこと

の2点です。

より詳細に分けると 提案・評価・改善点の3点ですので、3節に分けてもよいし、評価の部分をいずれかの節に統合して全体で2節としてもよいでしょう。

3-1. 新サービス企画の提案

経営層への企画提案を行いますが、問題文の最終段落の第一文目に

顧客満足度を測る指標や投資効果とともに

という指定があることに注目してください。

指標はKPI(Key Performance Indecator)の案と考えるのがよいでしょう。

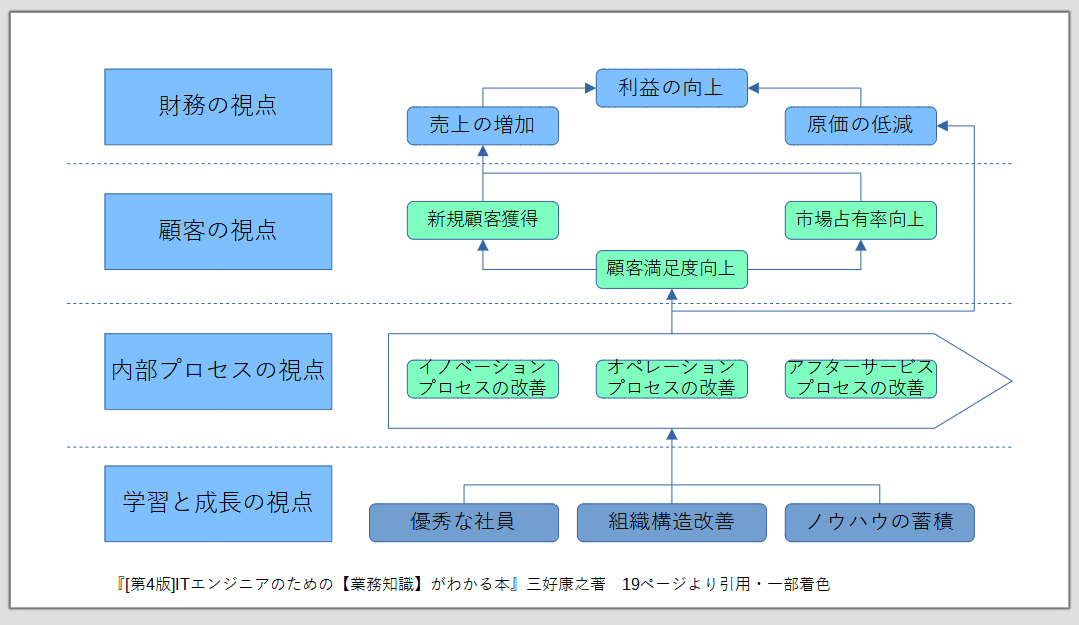

経営計画の導出に使用したBSC(Balance Score Card)を参照して、経営目標とのずれがないことを説明すると、「経営層との橋渡しをしているITストラテジスト」をアピールすることができます。

具体的には以下の要領です。

[内部プロセスの視点]

①VR内覧システムの稼働数と稼働時間

②情報誌・メルマガ・SNSの情報発信数

[顧客の視点]

①VR内覧システムの利用者登録数、アンケートによる顧客満足度のポイント

②情報誌・メルマガ・SNSの開封率、後続サービスの成約につながった数

契約時やサービス利用時にアンケートを取り顧客満足度の向上を見える化した。

[]で書いたのはBSCでいう「4つの視点」の一部です。

ITストラテジストが扱う視点としてはこの2つ(内部プロセス・顧客)が順当だと思います。

「人材の学習・育成の視点」は人事部、「財務の視点」は財務・会計の領域であり、専門知識が不可欠になるからです。

※盛り込んでもよいですが、あくまでITストラテジストとしては指標の決定は避け、情報提供スタンスにとどめた方が良いでしょう。

■BSC、KPIとは■

BSCとは、4つの視点を階層上に並べ、それぞれの課題や

目標を書き、全体として整合性のある戦略を組み立てるための

フレームワークです。

バランススコアカードは経営戦略を導出するためのフレームワークですが、KPIを設定するところはITストラテジストの立場でも可能なところと思います。

KPIとは、プロセスの実施状況を計測する指標であり、直接的にコントロール可能な指標の意味で使われます。

特に顧客の視点・内部プロセスの視点は主体的にKPIを提案するのが望ましい活動と言えるでしょう。

3-2. 評価と改善点

この節は比較的定型的な設問であり、準備してきた材料をそのまま充当できるケースもあるでしょう。

たとえば

フィージビリティを指摘されたので再考した

同業他社事例の調査を実施した

などが考えられると思います。

今回、具体例としては以下のように書きました。

概ね高評価も、財務指標はCFOと共同で策定するよう指示あり。

前節で述べた通り、財務の視点は専門家の指示を仰いだ方がよい、という指摘を受けたことを書いています。

論文骨子

以上を踏まえ、論文骨子は次のようになりました。

1.事業概要、事業背景

1-1.事業概要と事業目標

不動産業者。地域の人口減が経営課題。

中長期経営計画

・店舗とオンラインのマルチチャネルで地域ニーズに応える

・DX化による顧客の利便性向上

・3年後に売上高3000億円、営業利益率14%

1-2.顧客満足度を向上させる必要性の背景

顧客の接点を保ち顧客満足度をあげることが経営目標であるため

事業特性として、地域密着で顧客にきめ細かいケアができる強みを持つ

2.顧客満足度を向上させるためのITを活用した新サービスの企画

2-1.顧客との接点と関係性

顧客との接点

①情報収集中~成約前までの顧客

②成約後の顧客(アフターフォロー)

関係性を高めるサービスと方法

①スマートフォンやゴーグルを用いたVR内覧サービスを提供する

②情報誌・メルマガ・SNSでお得な住まい情報や提供する

2-2.新たな価値

①物件の比較検討する場所を制限しない点。時間が短縮化できる点。

②住居点検やリフォームの潜在的な必要性に自覚してもらえる点。

地域密着できめ細かいフォローをする体制があるからしかけを打ちやすく、新たな価値につながる

2-3.新サービス実現に必要なデータ

①取り扱い物件を360度内覧のできる画像データ

②賃貸・取得した住居の利用目的・顧客の家族構成・年齢などの顧客データ

3.経営層への提案、評価、改善点

3-1.新サービス企画の提案

中長期経営計画と整合性が取れていることを説明するため、次のKPIを設定。

[内部プロセスの視点]

①VR内覧システムの稼働数と稼働時間

②情報誌・メルマガ・SNSの情報発信数

[顧客の視点]

①VR内覧システムの利用者登録数、アンケートによる顧客満足度のポイント

②情報誌・メルマガ・SNSの開封率、後続サービスの成約につながった数

契約時やサービス利用時にアンケートを取り顧客満足度の向上を見える化した。

3-2.評価と改善点

概ね高評価も、財務指標はCFOと共同で策定するよう指示あり。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

本記事ではITストラテジストの午後II(論文)対策として、令和4年問1で出題された論文の書き方を紹介しました。

顧客体験をデザインして新サービスを打ち出すという、典型的なDX系の出題であったと思います。

今後もしばらくは3問中1問はDX系が出題されると思いますので、狙い目とする方は類題を解いて練習を重ねてください。

私自身の受験記もまとめているので合わせて参考にしてください。

また、他の区分・過去問の【論文の書き方】の記事については以下リンクを参照ください。

論文の書き方 カテゴリーの記事一覧 - スタディルーム by rolerole

今後も、【論文の書き方】記事を充実して参ります。

論文全文

ここまででも十分考え方はお伝え出来たかと思いますが、論文全文を参考にされたい方は有料とはなりますがここから先の部分をご購読お願いします。

■設問ア

1.事業概要、事業背景

1-1.事業概要と事業目標

N社は不動産業を営んでいる。主な事業領域は不動産

賃貸業ならびに不動産紹介業である。地盤とする北関東

は都市部を除き人口減が進んでおり、N社の経営陣は従

来通りの経営では早晩立ち行かなくなることを経営課題

としていた。そこでN社は次に述べる中長期経営計画を

打ち出し、事業目標に盛り込んだ。

・店舗とオンラインのマルチチャネルで有意義な情報

を発信し地域ニーズに応えた不動産事業を展開する

・内部プロセスをDX化し顧客の利便性を高め、成約

後も適切なフォローを行い魅力ある地域作りに貢献

する

・市場での競争力を高め、3年後に売上高3000億

円、営業利益率を14%とする

私はN社のITストラテジストとして、中長期情報シ

ステム化構想の立案に取り組んだ。

ここから先は

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?