トウキョウのチコリ 4章

◇ 4章 夢の世界

14. ボクが望んだ世界(1)

リズは、ボクのことを「お兄ちゃん」と呼んだ。

それは、とても不思議な感覚だった。リズがボクのことを受け入れてくれた喜びと照れくささ、そしてなんだか背徳感のような後ろめたい感情。

でも、それほど悪い気はしなかった。というよりもまったくその逆で、とても嬉しい気持ちになった。リズはボクともっと身近に、そして親しい関係になることを、彼女の方から望んでくれたのだ。

そして、同時にボクは彼女の内面を少しだけ覗けたように感じた。リズはきっと、かつて妹であったことをやり直したかったのだろう。その願いを、この世界で叶えてあげたいと思った。

「さて」

ボクは少しもったいぶるように、周囲の景色を見渡した。──いつもの風景だ。毎日、ボクが眺めていたトウキョウの街の風景。そして、ボクのすぐ隣にはリズがいた。

「これからどうしようか」

それから、リズにそう訊いてみた。これまで姉弟なんていなかったから、どう接するのが自然なのか、よくわからなかった。

「とりあえず、家に帰ろ?ママがお昼ごはん作ってるだろうし。それに、お腹すいちゃった」

「え?ああ、うん」

──家ってどこに?──ママって誰? そんな疑問が沸き上がったけれど、リズの口調がなんとなく、さっきよりよそよそしくなったような気がした。彼女はベンチから立って、ボクに構わず歩きだした。ボクは黙って彼女の後をついていった。

◇ ◇ ◇

行きついた先は、ボクの家だった。

玄関のドアを開けると、母さんの作るハンバーグの、デミグラスソースの香りがした。

「ただいま、ママ、パパ!」

リズは元気よく、母さんと父さんに向かってそう言った。ふたりは彼女にやさしい笑顔を向けて、そのあと同じ表情でボクのことを見た。

「ジャストタイミング!ちょうど今出来たところなの」

母さんが上機嫌でそう言った。

「チコリ、どうした。具合悪いのか?」

父さんが心配そうにボクにそう話しかけた。

その父さんの表情を見たとき、ボクは、「──ああ」と、心の中でため息をついた。

父さんがこうやってボクを見ていてくれることを、今でもずっと望んでいたのだ。どんどんボクから遠ざかっていく父さんが、目の前に立っていた。

ようやく、少しずつ父さんとの別れに気持ちの折り合いをつけつつあったのに──、そう思った。こんなの、とても残酷な仕打ちじゃないか。

「ボクにとって大切なもの」とは、きっとこういうことなんだろう。父さんがいて、母さんがいて、皆が笑顔で一緒にいること。そしてリズが傍にいること。それはもうあまりにも幸せなことで、そして同時に、とても悲しい気持ちになった。

この世界は現実と違うのだ。この世界を知らなければ、ボクは自分がどんなに惨めな状況にいるかなんて知らずに済んだのに。今感じているこの幸せは、現実ではもう起きないことなのだ。

そう思ったら、ボクはもう、どうすることもできなくなってしまった。父さんに返事することも、両目からあふれた涙がこぼれてしまうのを止めることも。

どれくらいの時間か、リズも、母さんも、父さんも、黙ってボクのことを見ていた。はじめは少し驚いた様子をしていたが、そのあとはじっと、ボクが落ち着くのを待つように、見守ってくれていた。ボクは涙で視界がぐちゃぐちゃになりながらも、三人の優しい視線を感じることができた。

しばらくして、父さんがボクの頭を軽く撫でながら「洗面所に行って、顔を洗っておいで。そうしたら、皆でご飯にしよう」と言った。母さんはボクに「冷めないうちにね」と言いながら、ボクの頬に残っていた涙をエプロンで優しく拭いてくれた。

父さんと母さんがその場から離れたあと、リズがボクにそっと近づき、背中から優しくハグしてきた。リズの温かい感触が、背中から伝わってきた。

そして、彼女はボクの耳元に口を近づけて、こう、ささやいた。

「──大丈夫。ずっと一緒だから」

◇ ◇ ◇

洗面所で顔を洗ってリビングに戻ったとき、三人はもうテーブルに付き、楽しそうに話しながらハンバーグを食べはじめていた。母さんが、温かいうちに食べなさいと向かいの席に促してくれた。

ハンバーグが並べられたテーブルは、普段住んでいたリビングのダイニングテーブルよりも一回り大きくて、中央には花瓶ときれいな花が置かれていた。──テーブルだけじゃなかった。リビングの部屋自体も三倍くらい広くなっていた。

ダイニングテーブルの奥には大きなソファが2つ、そして大画面のテレビとピアノが置かれていた。壁一面が窓になっていて、その先にバルコニーのように広いベランダがあった。ベランダには観葉植物がいくつも置かれて、木製のデッキチェアが4つ並んでいた。

窓の反対側の壁には三つのトビラがあった。トビラにはそれぞれ、「CHIKORI」、「LIZ」、「PAPA & MAMA」という木の札が付いていた。

ボクは昼食を食べ終えた後、「CHIKORI」の木の札がつけられたトビラを開けた。

その部屋は、リビングの半分くらいの広さだった。自分の部屋として十分すぎる広さだった。大きな窓からは陽の光が十分に入ってきて、部屋全体が淡いオレンジ色に彩られていた。窓からはマンションの隣にある公園を見下ろすことができた。そして大きな学習机と大きなベッド、そして大きな本棚があった。机の上には最新型のコンピュータがあった。

「チコリ、少ししたら皆で買い出しに行こう」

背中から父さんの声が聴こえた。ボクはその声に軽く返事をして、本棚の方に進んだ。棚には本は殆どなく、その代わりいくつかの写真立てがあった。その写真立てには、ボクとリズが、そして母さんと父さんとが、様々な風景をバックに、笑いながら映っていた。ボクやリズが小さい頃の写真もあった。小さい頃のリズもまた、信じられないくらい可愛かった。母さんも父さんも、そしてボクも、そこではとても幸せそうに、笑っていた。

◇ ◇ ◇

翌日の朝、ボクとリズは学校に通った。なんでこの世界でも学校に行かないといけないんだろうと思ったけれど、リズが学校をとても楽しみにしている様子を見て、そうか、これは彼女の希望なんだろうと思い、それに従うことにした。

ボクとリズが教室に入ると、すでに教室にいた生徒たち皆がパッと表情を明るくさせて、ボク達に声をかけてくれた。ボクとリズは同じクラスで、席も隣だった(どうやら、ボクとリズは双生児ということらしかった)。クラスにはボルボもミミズクも、ケイもいた。

ボルボはボクに笑いかけながら、肩を軽くたたいてきた。ミミズクは席から軽く手を上げて、挨拶をしてくれた。

ケイはリズのところに走り寄って一言二言話した後、ボクのところにやってきて「おはよう」と言ってきた。──つい数日前に大喧嘩したことがまるでなかったような、屈託のない笑顔をしながら。

しばらくして先生が教室にやってきて、

「今日の授業も、終日グループワークになります。テーマは自由ですので、皆さんで話し合って決めてください」

と言った。現実の世界でも何回か経験したことがあるが、何人かの人とでグループを組んで、特定のテーマについて議論と対話を重ね、レポート数枚にまとめるという作業だ。ボクはこの作業が結構好きだった。そのほかの授業が苦手だったということもあったけど、ひとつのことを考えてみんなと話し合いながら進めていくという流れが、なんとなく心地よく感じていたからだ。

ボクはリズから推薦されてグループリーダーとなって、どんなテーマで話し合うかについて案を出していった。テーマは自由に決めることができた。

・ボクたちはなぜ、学校に行くのか?

・どうやったら頭が良くなるのか?

・これから目指すとしたら、どんな職業が良いか

・人間とロボットの違いは何か?

・好きな人と嫌いな人といるのはなぜか?

・人は大人になると、性格が変わるのか

・ワクワクするという気持ちは、どこからやってくるのか

・宇宙はどうやって始まったのか

・これから未来はどうなるのか

一つのテーマで話し合いを始めて、熱中してくるとあっという間に昼食の時間になり、その後すぐに放課後の時間になった。議論はいつも白熱した。──例えば、こんな感じだ。

「人間とロボットの違い、なんだと思う?」

「やっぱあれじゃね、ほら。感情。感情があるのが人間で、ロボットにはそれがない、とか」

「今じゃロボットに感情を持たせるプログラムも普通にあるよ。それだけじゃ、人間とロボットの違いにならない」

「悲しい気持ちとか、後悔の気持ちも?」

「もちろん。ロボットは人間の感情を模倣して覚えるから。そういうマイナスな感情だって普通に持つよ」

「ふーん」

「じゃああれだ、あれ」

「さっきからなによ、あれあれあれって」

「セックスするかしないか」

「──ボルボ」

「いやいやいや、真面目な話さ、ロボットはセックスしないだろ」

「でも、したことない人もいるよね?私もないけど」

「そう、そこが問題だ。リズくん、いいところに目を付けたね。ふーん、そうか。リズくんはまだなんだね」

「ああもう!リズやめなって。こいつのくだらないエロ話に付き合うの」

「だから、真面目な話だってば。エロ話じゃなくて」

「だから、もう黙ってろよ、お前」

「ケイ、ボルボみたいな話し方になってる」

「──まあ、あながち間違った視点でも無いかもね。確かに、ロボットは生殖活動を行わない」

「ほら!」

「ッ」(ケイの舌打ちの音。)

「ただし、ロボットは自らのコピーを創ることができる。広義的に見れば、それは人間の繁殖と近いものかもしれない」

「でも、ちょっと引っかかるね、それが人間とロボットの一番の違いなのかというと、なんか違うような気がする」

「チコリはどう思う?」

ミミズクが、それまでしばらく黙って聴いていたボクにそう振ってきた。皆の目線がボクに集まる。

いきなりのことで少し戸惑いつつも、とりあえず何か話そうとボクは口を開いた。

「──想像力じゃないかな。人間とロボットの一番の違いは」

「…ふむ」

ミミズクが短くそう呟いた。ほかの皆は、そのあとに続くボクの言葉を待って、黙ってこちらを見ている。

「ロボットは色んなものを見てそれを理解するんだろうけど、人間は更にそこから自分の内側に『自分だけの世界』を創っていくんだ。つまり、人間はものを見て理解するだけじゃなくて、同時に想像力も働かせてるんだと思う」

話しながら、ボクは今話している台詞は以前に誰かから聞いたものかもしれないと考えた。でも、それがいつ誰から言われたものか、思い出すことができなかった。

「自分だけの世界?」

ボルボが訝しげにそう訊き返す。

「うん。例えばさ、ロボットひとつとっても、そのイメージって人それぞれだよね。つまり、世界をどう感じているのかは人によって違っていて、それは自分の中でイメージしている世界があるからなんだよ、きっと。

そして、その世界のあり方次第で、その人が幸せかそうでないかも変わるんだ。

もちろん、誰だって幸せになりたいよね。だから、人間は無意識に自分の中の世界をせっせと創り上げていくんじゃないかな、想像力を駆使して」

言葉はすらすらと、自然と口から出てきた。その間、皆は興味深そうにボクの話を聴いていた。一通り話し終えた後、少しの間をおいてミミズクが頷きながら口を開いた。

「人間には幸せを想う気持ちがあって、想像力はそのためにあるということだね。たしかに、ロボットにそんな機能は組み込まれていないだろうね。とても、面白い仮説だ」

ほかの皆もボクの回答に感心したようにうんうんと頷いた。リズがとても満足そうな表情でボクに微笑みかけてくれた。

それからも、話し合いは続いた。たまにミミズクが核心をつくような意見を言ったかと思えば、ボルボがまったく明後日の方向の提案をして、それに毎回ケイが反応して、その様子に皆が笑ったり、ときに手分けをして、リズとボクは二人で図書館に向かい一緒に調べ物をしたり。

一日の最後に、グループ間の発表会が開かれた。

発表はボクの役目だった。このときも、頭の中で考えるまえにコトバが淀みなく口から発せられて、クラスの他グループの人たちもボクの発表に関心をもって、聴いてくれていた。発表が終わると、盛大な拍手が起きた。リズ達も、嬉しそうに拍手してくれた。

翌日も、授業は終日グループワークだった。ボクは一日目と同じようリズ達とグループを組んで、一日中さかんに話し合った。そうして二、三日が過ぎた。

段々と、ボクは学校に行くのが楽しみになっていった。

◇ ◇ ◇

ある日の放課後、ボクはケイに呼び止められた。

「ちょっと話があるんだけど、──良い?」

ケイはすこしだけ遠慮がちに、ボクにそう言った。教室を見渡すと、リズはもう居なくて、机の上もきれいになっていた。きっと、先に帰ったんだろう。

「いいけど、ここで?」

「ううん。帰りながらでいい」

ケイは伏し目がちにそう言った。ボク達は、一緒に帰ることになった。──こうやってケイと一緒に帰ることが、とても久しぶりに感じた。

「最近のリズ、何か変じゃない?」

学校を出てから少し経って、周りに下校中の生徒が見えなくなってから、ケイははじめてそう話し出した。

「変って、何が?」

「わからない?」

「うん」

ケイは少しだけ黙って下を向いて考える素振りを見せて、そのあとボクの方を見て言った。

「たまにすごく冷たい目つきをするようになった」

「はぁ?いつから」

「三~四日前くらい・・・かな。」

「何、言ってるんだよ」

「そんな怒ることないじゃない」

彼女は少し傷ついたような表情をしてそう言った。

「怒ってないよ」

ボクはムキになってそう返した。

「あのさ、何かあったの?」

「何かって?」

「だから、あんたとリズで、何かあったかってこと。喧嘩でもした?」

「してないよ。もうよそうよ、こういう話。息苦しくなる」

ボクはそう言いながら、またケイに酷い態度を取ってしまっていることにも息苦しさを感じていた。早く、家に帰りたかった。リズと一緒になりたかった。

「バカみたい」

しばらくの沈黙の後、ケイはこちらを睨みながら一言、そう呟いた。

「リズが変なのは、あんたがいるとき──あんたに対してなのに。──せっかく、心配してやったのに」

そう言って、ケイは何も言わず次の交差点を曲がり、ボクと違う方向を歩いて行った。

15. ボクが望んだ世界(2)

次の日学校に行くと、ケイがいなかった。

それどころか、ケイの机すらなかった。

昼休み中、ボクはリズに「今日はケイどうしたんだろう?」と訊いてみたが、彼女は少しだけ不思議そうな顔をしただけだった。

翌日もケイはやってこなかった。

そしてそのことに、誰も触れなった。──というより、気付いていないのだ。彼女がいないことだけでなく、「ケイがこれまでここに居た」ということ自体に。

なぜそうなったか、思い当たる節はあった。

一昨日の帰り道、ケイはボクに悪態をついた。そこでボクはケイに対して嫌な感情を抱いた。そして、彼女に「いなくなって欲しい」と思ったのだ。

現実の世界でも、ボクはクリスマスの日にはっきりとケイを否定した。

あのときほど強烈でないにしても、ボクはまた同じことを彼女にしたのだろう。そしてこの世界でボクがそうすることによって、相手は存在自体が消えてしまうのだ。

もちろんこれはボクの推測であって、本当かどうかを確認することはできなかった。

ケイのことをリズやミミズク達に相談することもしなかった。それを知って彼らからどう思われてしまうかが怖かったからだ。

◇ ◇ ◇

この世界に来てから、ボクの気持ちはいつも満たされていた。例えるなら、あたり一面真っ白で、なにひとつ汚れのない明るい世界。だけど、「ケイの消失」を経て、ボクはその世界に一点の黒いシミのようなものができたことを感じた。

ケイがいなくなってから数日が経った。

そのシミは、次第にどんどん大きくなった。そこには、ボクを魅了させる何かが存在していた。

その「何か」を、うまく言葉で表すことはできない。普段なら絶対に、表に出せない、他人には知られたくないような感情の類。

そしてその感情は、「リズをボクだけのモノ」にすることも望んでいた。

家の中では父さんと母さんがいたし、学校ではボルボやミミズク、そしてほかのクラスメイトもいた。だから、「リズと二人きりになりたい」と思ったとき、ボクは段々と彼らの存在を疎ましく感じるようになった。そして、本気でそうしようと思えば、彼らを遠ざけることもできるのだと、ボクは考えていた。

◇ ◇ ◇

「この件に関しては、ボクとリズで調べてみたいと思うんだ」

ボクはあるとき、ミミズクとボルボに向かってそう伝えた。グループワークの授業でいくつか調べなくてはいけない項目があって、これまでは皆でひとつずつ話し合いながら進めていたのだが、ボクは段々とそれが億劫になっていた。

話し合いになればボルボはよくしゃべるし、ミミズクはいつも正しいことを言う。そして、その度にリズの関心は彼らに向いてしまう。それが嫌だった。

ボクの提案に、ミミズクもボルボも黙って頷いた。

「リズ、これから図書室に行ってみよう」

ボクはリズをそう誘った。彼女は嬉しそうな表情をしながらボクに付いてきてくれた。

夕暮れ時の図書館は薄暗く、ボクとリズ以外には誰もいなかった。

ボクがいくつか本を取ってきて机に広げると、リズはそれを興味深そうに眺めた。

「一緒に見る?」と訊くと、彼女は微笑ながら頷いてくれた。

この時期、ボクは「この世界ではなんでも自分の思い通りになる」と考えるようになっていた。──いや、それは正確な表現ではないだろう。思うことと望むことは違うから。そしてそのふたつの感情はときに混ざり合うが、ときには正反対にもなったりするのだ。

図書館に戻ったときにボルボとミミズクの二人はいなかった。ボク達が戻ってくるのが遅すぎて彼らはもう家に帰ってしまったのかもしれない。でも、ボクはそのことについてあまり気にしなかった。

その日の帰宅中、ボクはリズにボルボとミミズクが何も言わずに先に帰っていたことについてどう思うか訊いてみた。彼女はしばらく考えた後、何か用事があったのだろうと答えた。そのことについて、あまり大した問題とは思っていないようだった。

ボクは続いて、「ボクのことをどう思っているのか」と訊いてみた。すると彼女は満面の笑みで、「大好き!!」と言ってボクの手を繋いできた。

◇ ◇ ◇

それからの数日間、ボクとリズは多くの時間を二人きりで過ごした。

いつもリズが近くにいた。手を伸ばせば、触れることができた。彼女の笑顔を、いつも見ることができた。

彼女といることが、ボクのすべてになった。

ボクが彼女を呼ぶと、彼女は笑いながら振り向いてくれた。

彼女に触れると、優しく身をゆだねてくるか、同じように触れ返してくれた。

嬉しさで震えがくるようなことを、ボクの耳元で囁いてくれた。

だから、ボクは更にリズ以外の人達の「存在」を、どんどん消していってしまってたのだろう。でもきっと、それはそうせざるを得なかったのだ。

うまく伝わるだろうか。この世界のリズは、ボクのことを想ってくれて、そしてボクの居場所を作ってくれた。

それはあまりにも心地が良くて、だから「リズがボクを想ってくれること」が「ボクの大切なもののすべて」になってしまったのだ。

そして、生まれて初めて好きな人から好意を寄せられることの嬉しさを知ったボクは、その想いの「確かさ」を信じることはできなかった。だから、いつもどう想われているかを確認せずにはいられなかった。

リズは変わらず優しいまなざしをボクに向けてくれた。でも、ボクはそんなリズに何を話しかけて良いか分からなくなることがあった。

ボクが目にしているリズは、「今ここにいるリズ」でしかない。未来のリズは変わらずにボクに接してくれるのだろうか。数分後には、リズはボクに対しての特別な感情を無くしているかもしれない。そして、数時間後にはボクの元からいなくなってしまうかもしれない。ケイや、ボルボ、ミミズクのように。

ボク達は変わらず学校に行っていたが、クラスの生徒たちは日に日に減っていった。ボルボとミミズクも学校に来なくなっていた。周りの生徒は蜃気楼のように黙って席に座って、ただそこにいるだけだった。

ボクはリズとふたりで課題に取り組み、夕方になると一緒に家に帰った。もう、誰もボク達に話しかけてこなかった。

たまにボクは不安になって隣にいるリズを呼んだ。リズはボクの方を振り向く。でも、ボクは彼女にその先伝える言葉を持っていない。

そういうとき、リズは少しだけ不思議そうな顔をして、すぐそのあとに何でもなかったように笑いかけてくれる。

◇ ◇ ◇

「今日ね、パパとママ仕事で帰ってこないって」

家に帰ると、先に家について部屋着に着替えていたリズがそう言った。いつの間にか、部屋の外は夜になっていた。カーテンの空いた窓のビルの隙間から、三日月が見えた。

ボクらは母さんが用意してくれた夕食を食べて、そのあとリビングでテレビのバラエティ番組を観た。しばらくしてリズが風呂に行き、その間ボクはひとりでテレビを観ていた。

リズは風呂から戻ると黙って自分の部屋に入っていった。ボクはその後もテレビを観ていたが、段々つまらなくなったので、やはりリズと同じように自分の部屋に戻った。

──なにか、違和感があった。

数日前からあった、このままでいることの、言いようのない不安感。それが今、胸の奥で重たく渦巻きはじめていた。なんで今そんな気持ちになったのか、自分でも分からなかった。

何か、大切なことを忘れているような感覚。今日学校にいったとき、ボクとリズ以外誰もいなかったことが、今になってざわつきはじめた。

「これからどうなるんだろう?」「明日は、これまでとまったく違う日になってしまうかもしれない」──でも、そんなことを考えても無駄だった。ボクはこの世界を想うように動かすことはできたかもしれないけれども、その結果どうなってしまうかを予想することは全くできなかったから。

ボクは部屋の電気を消して、ベッドに横たわった。胸の中の渦は依然収まらなくて、とても眠れそうになかった。

しばらくして、部屋のドアをノックする音が聞こえた。ボクがそれに応える前に、ドアが開かれて、リズが部屋に入ってきた。

◇ ◇ ◇

「なんか、考えごとしてたら眠れなくなっちゃって」

リズは少しだけバツが悪そうに笑って、そう言った。

「──電気、付ける?」

「ううん、いい。このままで」

「そう」

「うん」

「そっち、行っていい?」

「え?」

「ベッドの方」

「え、あぁ、うん」

「なんか、こっちだったら寝れそう」

「そう?」

「うん」

「なんか、あった?」

「ううん。でも」

「でも、なに?」

「少し、不安な気持ちになっちゃった」

「ボクもだ」

「なんで?」

「え?」

「お兄ちゃんはなんで、不安な気持ちになったの?」

「分からない」

「ふーん、そっか」

「あのさ」

「ん?」

「お兄ちゃんって、呼ばれるの、ちょっと苦手かも」

「嫌なの?」

「ああいや、いやって程じゃなくて。なんか、くすぐったくて」

「じゃあ、なんて呼んで欲しいの?」

「・・・・・・チコリ──とか」

「チコリ」

「うん」

「フフッ」

「・・・なに?」

「ううん、──チコリのお布団、あったかい」

リズが一言ささやく毎に、ボクのところに甘い香りの吐息が一緒にやってきた。

「ねえ」

「ん?」

「──チコリは、なんで不安な気持ちになったの?」

「リズは?」

「あたしじゃなくて、チコリの話」

「わからない」

「辛い?」

「なにが?」

「不安な気持ちで、辛いの?」

「──辛くは、ないと思う」

「じゃあ、ただ、不安な気持ちなんだ」

「──うん、そう」

「あたしも」

「え?」

「あたしも、そんな感じ」

「なんでだろう」

「・・・・・・分からない。ねえ」

「ん?」

「ギュッとして」

ボクはリズの背中に両方の手をまわして、彼女を自分の方に引き寄せた。口元に彼女の髪が触れた。そして彼女の柔らかさと暖かさを、ボクは全身で感じとることができた。彼女の存在自体が愛おしくて、どうにかなってしまいそうだった。

「ねえ」

「ん?」

「こうしてると、不安な気持ち、無くなっていくよ?」

「ボクもだ」

そう言って、ボクはリズの小さな身体をぎゅっと抱きしめた。

「良かった」

リズもまたボクを抱きしめ返しながら、耳元でそう囁いた。シャツの上から、彼女のふんわりとした胸の感触が感じられた。

「あのさ」

ボクは興奮を冷まそうと、彼女に少し冷静な口調で尋ねた。

「なに?」

「ボクたちは、この世界を創ったんだよね」

「リズ?」

「そうかもしれないし、そうじゃないかもしれない」

しばらくの無言のあとに、リズは言った。

「どういうこと?」

返事の代わりに、彼女の吐息がすぐ近くまでやってきて、唇に触れた。

◇ ◇ ◇

起きたときに、隣にリズはいなかった。

ボクは洗面所に行って顔を洗い、歯を磨いた。

それから、キッチンに行って冷蔵庫を開けて、中にあったオレンジジュースを取ってコップに注いだ。オレンジジュースをひとくち含むと酸味のある甘味が渇いた腔内に広がり、寝起きでぼんやりした頭が覚醒していった。

リビングのカーテンから陽の光がこぼれている。

ボクはカーテンを開けた。窓の外のビルの隙間から青空が見えた。

誰かの描いた本に、「すばらしい朝がやってくることを知っていれば、それだけで幸せだ」という一節を思い出した。たしか、猫の家族と子猫が主人公の絵本だ。子猫がコオロギを生きたまま飲み込んでしまい、それ以来腹の中でずっとコオロギの鳴き声が聴こえてくる、という話。

ボクはリズの部屋の扉を見た。

部屋の扉の前に立って、軽くノックをしてみた。

返事はない。

もう一度、ボクはノックをした。

「リズ?」ボクは彼女を呼んだ。

それでも、返事はなかった。

そろそろ支度をしないと、遅刻する時間だ。彼女は、いつも朝食をゆっくり取っていたから。

「起きないと、遅れるよ」

ボクは扉に向かってそう声を掛けた。でも、相変わらず返事はない。

数分待って、ボクは思い切ってその扉を開けた。

開いた扉の先には彼女の部屋はなく、ただ、コンクリートの壁があるだけだった。

16. そして、誰もいなくなった。

それから気づいたとき、あたりは完全に夜になっていた。

一日中、ボクはリズを探しに街中を歩き回った。だけど、彼女はどこにもいなかった。

学校に行くと、そこにはリズはおろか、誰もいなかった。

ふと、ボクはここ数日リズ以外の誰にも会っていなかったことに気付いた。彼らはいつからいなくなってたんだろう?もしかしたら大分前から、ボクの前から姿を消していたのかもしれない。

街はずっとなま暖かい風が吹き続けていた。それがなんだか不吉な気がして、ボクはその風に当たらないように建物の壁沿いをつたっていくように歩いた。

そして、ボクは知らずのうちに家のマンションの前まで戻っていた。

リズはもしかしたら家に帰っているのかもしれない──、そう思って家に戻ったけれど、部屋には誰も、母さんも父さんもいなかった。

そして、とてもうす暗かった。

リビングのカーテンが開いていて、そこから街の灯りがほんのりと部屋に入り込んでいる。そこに、ひとつの影があった。

影はゆらゆらと動き、ボクに何かを伝えようとしているようだった。

ボクは影をしばらく見ていて、それが「母さん」だと気付いた。

影は母さんがいつも座るソファから伸びてきて、頭部はボクの足元にあった。

ボクは、少しだけあとずさって母さんの影の頭部に向かって話した。

「──リズが、いなくなってしまったんだ。」

影からは何も返ってこなかった。

ふと、ボクはこの家で父さんと母さんのことを最後に見たのはいつだったろうと考えた。思い出そうとしたが、思い出せなかった。知らないうちに、ボクは父さんと母さんのことも消してしまっていたのかもしれない。

でも、今ボクの目の前にある影は、たしかに母さんのものだった。そしてそれは、とてもボクを安心させてくれた。ボクはまだ、ひとりじゃなかったのだ。母さんが、いる。たとえ、影だけになっていたとしても。

母さんの影は、しばらくの間ボクの方を向いていた。何か話しかけているようだった。でも、なにも聴こえなかった。相変わらず、世界は無音だった。

「母さん」

ボクは影に向かってそう呟いた。

「なんでこんなことになってしまったんだろう。なにが、いけなかったんだろうか。この世界はいつの間にか、ボクが望まない世界になってしまった」

(──ずっと、寂しかった。)

ふいに、母さんの声が聞こえた。その声と同時に、影が奇妙に揺らめいた。

母さんの言う「寂しかった」は、ボクのことを尋ねたのだと思った。だからボクは、「うん」と答えた。

(──私たち家族は、少しずつ離れていってしまったから。)

「え?」

影は母さんの言葉に合わせて揺らめき続けた。

(──トウキョウに来てからは、どんどん皆がバラバラになっていった。一緒にいる時間は減って、会話する量も減っていった。

皆で顔を合わせて食事をする機会は、週に数回になった。)

母さんは、ボクのことではなく、母さん自身が感じていることを伝えているのだと、ボクはようやく理解した。

(…でもチコリが、この世界を創ってくれた。家族みんなが、仲良く幸せに暮らせる世界を。だから、この世界を守らなくてはいけない。──そう思っていたの。)

ボクは少しだけ後ずさりをした。影は揺らめきながらも、どんどん大きくなってきていたから。

「…母さん、リズがいなくなってしまったんだ」

もう一度、ボクは母さんに向かってそう言った。

(──リズという子は、はじめからいなかったのよ。)

母さんは、冷たくそう答えた。

「何言ってるんだよ。リズはずっといたじゃないか。ボク達の家族として」

(──彼女は、存在はしていたけれど、生きてはいなかった。)

「え?」

(──いなくなって、よかったのかもしれない。)

母さんは暗い声で話し続けた。

「…どういうこと?」

(──生命のないものと関わっているとね、人はいつしか自分たちのこれからの人生であったり、進行する時間への感覚が段々とあいまいになってしまうの。)

母さんが今訊いているのは、現実の世界のことについてだろうか。それとも、この世界のことだろうか。

(…でも、それでもチコリ。あなたがそう求めているのなら、しょうがないと思った。チコリの望むように暮らそうと思った。それなのに、なぜあなたは彼女と一緒に、私達から離れていったの?)

「ボクは離れていこうだなんて思っていない。いなくなったのはリズのほうだよ。…リズだけじゃない。学校の皆も、段々といなくなっていってしまったんだ」

そう言いながらボクは、ふと一つの考えにたどり着いた。それは、「彼らがボクの前からいなくなったのではなく、(母さんの言うとおり)世界からどんどん遠ざかっているのはボクの方かもしれない」ということだ。

この世界で、ボクは更に深いところへと行こうとしている。そう思ったとたん、これまでの不安は段々と恐怖へと変わっていった。──ボクは、これからどこに行ってしまうんだろう?

(──チコリ。あなたは、ここに居ていいのよ。)

ボクを察して気遣うように、母さんは優しい声でそう言った。

母さんの影はどんどん広がっていった。それに併せて部屋は更に暗くなり、窓からの街灯りも見えなくなった。

暗闇のなかで、ボクは母さんに話しかける言葉を探した。でも、それは見つからなかった。

「この部屋にいると、苦しいんだ。」

ようやく、ボクはそう伝えた。

──クルしいのは、なんで?

「わからない」

でも。ボクは続けた。色んな感情が入り混じって頭がどうにかなりそうだった。その中から零れ落ちてくる言葉をボクは慎重に選びながら、母さんに応えていった。

「ボクは、この家で『このまま皆と一緒に居れたらいい』と思っていた。だからボクはきっと、この世界で現実に起きたいろんなことを無かったことにしたんだね。でも、それは結局間違ったことだったんだと思う。

今ようやくわかったよ。なんで、皆がいなくなってしまったかが。そして、この部屋に残っているのがボクと母さんだけなのかが。

みんな、これまでの過去と続いてるんだ。

どんなことも、結局、これまで起きたことの続きなんだよ。続いてるんだよ、全部。新しくゼロからスタートなんて、本当はそんなのないんだ。誰もが、過去からの影を引きずって、そしてほかの人との影とも絡み合いながら、生きているんだよ。それを無視することはできないんだ。影を断ち切ってしまえば、きっと、その人はその人じゃなくなっちゃう。リズみたいに、消えてしまうんだ。──母さん」

暗闇に向かって、ボクは叫ぶように話し続けた。

「なんで、こんなに寂しい気持ちになるんだろう。ボクは、母さんとも皆とも、ずっと一緒にいたいと思ってた。でも、ボクも同じだったんだね。父さんやリズと同じように、ボクもどんどん元の場所から遠ざかっていってたんだ。ボクの影はもうきっと、ここには無いんだ。

なんだか今、まるで世界とボクが切り離されてしまったみたいな気分だ」

(──だったら、ここに居ればいい。)

母さんの声が暗い部屋にこだました。

「できないよ、それは」

ボクは母さんに気づかれないように、少しずつ玄関のほうに近づきながらそう答えた。目の前の暗がりは、いつでもボクを捉える距離にあった。

「もうここに留まることはできない。だってそうしたらきっと、ボクは本当にボクでなくなってしまうから」

言い終わると同時に、あたりの暗がりが一斉にざわついて、そしてボクめがけて襲ってきた。ボクは急いで玄関のドアを開け、外に出た。暗がりの一部がボクの腕に絡みついて、うまく扉を閉められなかった。絡みついた暗がりを振りほどいてなんとかドアを閉めるその瞬間、ボクは母さんのすすり泣く声を聴いた。

◇ ◇ ◇

ボクは家を出た後、老人街へと向かった。

この世界でも、サトシじいさんとアオならきっと、何か知っているかもしれない──ボクはそれまで、サトシじいさん達の存在を忘れていた。

夜の空はどんより曇っていて、今にも雨が降り出しそうだった。ショッピングモールを過ぎてからの一本道、ボクは老人街のドームの上に広がる重たい雲を感じながら歩いた。

老人街のゲートに差し掛かった時、ボクは足を止めた。

入り口は大きなシャッターで閉ざされていたのだ。

何か大切なことを忘れているような気がした。でも、それを思い出すことはできなかった。

しばらくの間、ボクは老人街を囲むコンクリートの壁沿いに歩いて行った。

代わりの入り口はどこにもなかった。

もう深夜の時間帯だろう。

あたりは完全に暗くなり、海からの冷たい北風が強まっていった。

この壁の向こうに、本当にサトシじいさんとアオはいるのだろうか?もしかしたら、リズの部屋がそうなったのと同じように、この壁のなかにはもう何もないのかもしれない。

ふとボクはそんなことを思った。それでもボクは歩き続けた。

少しして、ボクは来た道を振り返ったときに、ボクはもう後戻りはできないことに気付いた。

これまで歩いてきた道は跡形もなくなっていて、ぼんやりとした水平線が見えるだけだった。前を向くと、変わらずにコンクリートの壁と無人のビル群がずっと連なっている。

もう、戻ることはできない。そして、この世界は終わろうとしている。

ボクはまた、現実に戻らなくてはいけない。あとどれくらいで戻るんだろう?そして、どうやったら戻れるのだろうか。いつものトラベルのときのように、その時が来たら自然と終わるのだろうか。今回は違うかもしれないし、同じかもしれない。

でも、その前にやるべきことがあった。──リズを見つけ出すこと。

来た時と同じように、戻るときも二人で現実に帰らないといけない。

◇ ◇ ◇

それから何時間もかけて、ボクは目の前に続く道を歩き続けた。誰もいなかった。音すらなかった。かかとを擦って歩くボクの足音だけが響き続けていた。

なぜボクはこうやって、ずっと歩き続けているんだろう。

老人街沿いの壁に沿って進んだこの先に、何があるんだろう。

そんなことを考えた。

帰るにしても、もう戻るべき道はない。

それに、前方の道は永遠に続く。なんとなく、そんな予感もあった。

じゃあボクは、なんで歩き続けるんだ?

でも、歩くのを辞めて座り込んだらどうなる?──きっと、そうなったら終わりだ。ボクはなにものでもなくなってしまう。歩かないといけない。この道が永遠に続いて、そしてこの世界でただひとつ存在する道なら、その先でいつか、必ず出会えるはずだ。リズに。

道はずっと続いていた。

瞼が重くなってきた。少し前から、足の裏がズキズキと痛みだしていた。そして、風はとても冷たかった。

それでも諦めずに足を前に出し続けたのは、少し前から、ずっと先に灯りのような小さな白い点があることに気付いたからだ。

とりあえずあそこまで辿りつけば、何かがあるだろう。そう信じて、ボクは一歩ずつ、前へと進んでいった。

◇ ◇ ◇

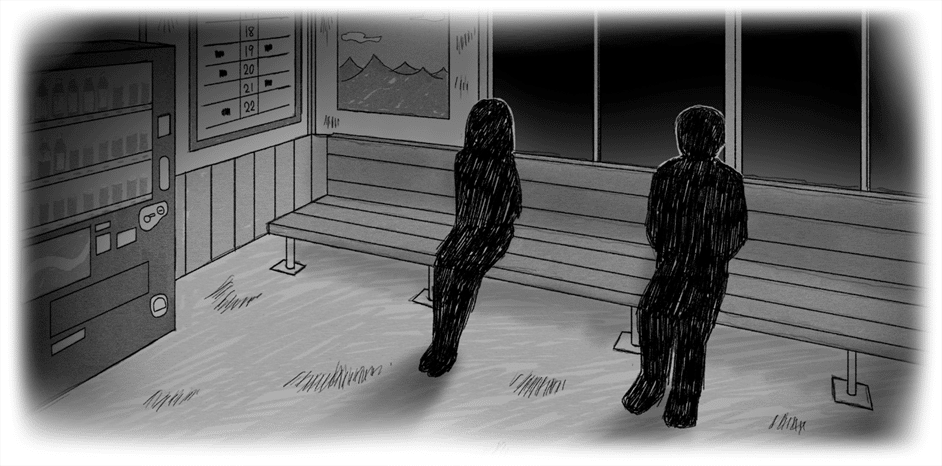

ようやくボクは、灯りのところまで辿り着いた。

そこは、田舎にあるような古びた駅の待合室だった。

建物の中には古い券売機が二つ並んでいて、その先にホームに続くであろう小さなゲートがあった。

待合室には電球が一つ灯されていて、室内を頼りなく照らしていた。壁に沿って座れる高さに段差が設けられていた。そして、ボクが辿りつく前からずっとそこに座っていた少女が、微笑みながら話しかけてきた。

「おかえり、チコリ」

17. 旅の終わり

「おかえり、チコリ」

リズはボクにそう言って笑いかけた。

彼女を目の前にして、いろんな感情が沸き上がってきた。でもどれも、言葉にできなかった。その代わり、

「もうすぐ、終わるんだね」とだけ、ボクは訊ねた。

「そうかもしれないし、そうじゃないかもしれない」

彼女はそう応えた。

なんとなく、彼女の反応に心がチクリとした。だからボクは、リズに「でも、もう終わりにしないと」と返した。

「終わりにする?チコリに、その勇気はあるの?」

リズは挑発的な眼差しで、そう言ったあと、「座ったら?」と自分の隣のスペースに軽く手を添えた。

「勇気って?」

ボクはリズの隣に座って、そう訊き返す。彼女からの甘い香りを少しだけ感じた。昨日の夜、ずっと感じ続けていた匂いだ。彼女はまた、ボクの近くにいる──そんなことを思った。

「だって、ずっと逃げ続けてきたじゃない」

リズは大きな目をボクに向け、じっと見つめながらそう言った。

「あのね、チコリ見てると、なんだかすごくゾクゾクした気分になるの」

「ゾクゾクした気分?」

「そう。──いったいこの人は、どれだけ逃げ続けるつもりなんだろうって。誰もそんなことしてないのに。もしかしたら、それはそれで素敵な生き方なのかもしれないって」

「なるほど。それが、リズから見たボクなんだね」

「そう」

リズは自分の手のひらを重ねて、そして両人差し指の先を小さな鼻の頭につけた。

「だから、あたしをこんな遠くまで追い出したんだよね?そして誰からも距離を置こうとした。皆のことを、いないものとしてしまった」

「それは、ちょっとだけ違うかもしれない」

ボクは静かに、諭すようにそう否定した。

「違わない。だって、この世界は、あなたが創っていたんだから。でも、だとしたらなんでまた逢いに来たの?このまま放っておけば、チコリは本当にひとりになれたのに」

「ボクは一人になりたいなんて、思ったことはなかったよ」

「一人になりたい人ほど、一人になりたくないって思うものなの。その二つの気持ちは、結局同じことなんだよ」

「ボクがリズに逢いに来たのは、リズのことが大好きだったからだよ」

ボクはそう切り返した。

「──でも、きっと、今ここにいるリズはボクの中のリズだから。ボクの中のリズと、現実のリズとで、どんどん距離が出始めているんだ」

「自分でそう創っておきながら、ひどい言い様ね」

リズはそう言ってクスクスと笑う。

「ごめん」

「それで、こっちのあたしは必要なくなったから、消してしまっても良いって思った?」

「そこが違うんだよ。ボクは、今目の前にいるキミを、受け入れに来たんだ」

「どういうこと?」

一息ついて、ボクは目の前の少女に答えた。

「だって、君は、アオなんだろ?」

◇ ◇ ◇

ボクがそう尋ねてからしばらくして、彼女はボクのほうをまっすぐ見つめなおした。

もう、少し前の彼女ではなかった。

リズの持つ、常に人を惹きつける華やかな雰囲気が、控えめで、でも優し気なアオのそれに移ろいでいた。

ああ、やっぱり──。ボクはそう思った。もうずっと最初から、アオだったのだ。この世界に、ボクはアオと共にやってきて、アオと共に過ごしたのだ。

「アオ?」

ボクはもう一度尋ねた。

「──そう、私は、アオ」

アオは短くそう答えた。

「最後に見つけてくれて、ありがとう」

「アオは、どうしてボクと一緒にこの世界に来たの?なぜ、ずっとリズのふりをしていたの?」

ボクは、ずっと訊きたかったことを彼女に尋ねた。彼女は表情を変えずにしばらくの間ボクを見て、そして口を開いた。

「いざというとき、私はチコリを助けるようプログラムされていた。あなたがドリーム内のミミズクの管理するシステムを振りほどいて、更に深い層へと進んでしまうことを、サトシはある程度予想していたの」

「それだったら、この世界に来る前に、さっさとボクを連れ戻しちゃえばよかったのに」

「ただし、サトシは私が、自分の意思に沿って自由に行動することも許容していた」

「…どういうこと?」

「チコリ。私は、最後の数日間を、あなたと過ごしたかった」

アオはそう言って、ボクのことを見た。

アオの端正な顔が、ボクのすぐ近くにあった。こんなに間近にアオを見るのは、いつ以来だろうと、ボクはふとそんなことを考えた。

「あともう少ししたら、あなたは戻らないと」

「戻るって、どこに?」

「現実の世界に。 ──サトシが、もうすぐ死んでしまうから」

「…そう」

「ええ」

「…アオはどうするの?」

「チコリ。サトシは、こう考えていた。私との別れの経験は、あなたにとって大切な機会になる、──と」

「何言ってるんだよ」

──解っていたことだった。でもやっぱり、面と向かって言われるのはとても辛かった。ましてや、ボクはアオとこの数日間一緒だったのに、ずっとアオのことを気づけずにいたのだ。

「チコリ。こうやって会って話をするのは、これが最期だから」

「なんか、ひどいよ。ようやく出会ったのに、別れとか最期とか言われるくらいだったら──」

ボクはそのあとの言葉を飲み込んだ。一瞬、アオが悲しそうな顔を見せたような気がしたから。そしてその表情は、ボクの高ぶった気持ちを落ち着かせてもくれもした。

今が、別れの刻なのだ。

「だから、よかったら『その時』が来るまでお話をしましょう、チコリ。前によくラボでそうしていたように」

「…いいけど」

ボクは短くアオにそう答えた。本当は、悲しくてどうにかなってしまいそうだった。でも、アオとの最後の時間を大切にしないと──、そう思った。

「何について、話せばいい?」

そう訊くと、アオは少しだけ微笑んでくれた。

「それじゃあ、チコリがトウキョウに来て、一番思い出に残っていることを教えて?」

「いちばん思い出に残ってること?」

「そう」

「色々あったし、いちばんを考えるのは難しいよ」

「それだったら、あなたが話しやすいと思ったものをひとつ、選んでみて」

アオのリクエストについて考えているうちに、悲しみでいっぱいだったはずのボクの頭の中に、たくさんの、そして様々な色の風景が浮かんできた。

初めて母さんとトウキョウの街に着いた時のこと

新しく住む家がとっても狭くて、でもなぜかウキウキしていたこと

駅前やショッピングモールを探検していた時のこと

ハンナとはじめて会話をした時のこと

ショッピングモールのフードコートで、初めてリズに会った時のこと

リズとケイとで、旅行の計画を立てたこと

サトシじいさんと、ドーナツを食べたこと

アオと初めて会ったこと。最初の会話はすごくぎこちなかったこと。ハグをしたら、拒絶されたこと

新しい学校で、なかなか友達ができなかったこと

ケイと一緒に下校したこと

ボルボが話しかけてきたこと。屋上で初めてミミズクと会ったときのこと

ボルボとミミズク、リズと初めてトラベルに行ったときのこと

サトシじいさんとアオに会いに、毎週ラボに通っていたこと

トラベルの体験を、いつもアオに話していたこと。アオはいつも楽しそうに聞いていてくれたこと

父さんと母さんが離婚するという話を聞いたこと。父さんと駅前のホテルロビーで話したこと

クリスマスの日、ケイと喧嘩をしたこと

サトシじいさんの病状が悪化したこと

そして、アオと二人で、ドリームを使ってこの世界を過ごしたこと。

ボクはしばらく考えた後、この世界でリズ(実際はアオ)と二人きりになったときのことを選び、アオに話した。もちろんアオはそのときのことは全部知っていたので、そこでボクはどんな気分で、どんな想いを抱いていたのかについて、話していった。

なぜボクは、このときのことをアオに話そうと思ったんだろう?アオはただじっと、ボクの話を聴いていた。

ボクが話し終えた後も、アオはしばらくの間、沈黙を続けていた。──何かについて、考えているようだった。

「トウキョウに来てから、なんだか、大変なことの連続だったよ」

ふと、ボクはアオにそう伝えた。アオが沈黙している間、ボクは再度トウキョウに来てからのこの数か月間のことについて考えていた。

楽しかったこともあった。でも今は、そのことをアオに伝えたくなかった。楽しかったことは、いずれそれを失うときの悲しみが付いてくるものだから。

「なにが大変だったの?」

少しの間をおいて、アオはボクにそう尋ねた。

「うまく言えないけど、目まぐるしくて、それでいて世界がとっても不安定な感じで、いつ崩れてなくなってもおかしくないんじゃないかって。いつも不安があってね。でもその不安がどこから来ているのかわからないし、どうすることもできなくて」

「──今も、そう感じる?」

「…どうだろう。今は、あまりそういう風には感じないな。なんでだろう?」

「よかった」

「こうやって思い返すと、ボクは、トウキョウに来て沢山の人に出会ってたんだということに、いまさら気づいたよ」

「うん」

本当に、色んな人に出会えた。そしてそのうちの何人かは、ボクのことを深く、思い遣ってくれた。

ふと、サトシじいさんの顔が頭に浮かび、病室のベッドでボクに伝えていた言葉がよみがえってきた。

「そういえば、この世界に来るときに言っていた『ボクにとって、大切なもの』──あれは、君の言葉でなく、サトシじいさんが言ってたことだね」

「ええ。──見つかった?」

「途中から、その目的をすっかり忘れてたよ」

そう言ってボクは笑った。いったい、ボクはこの世界にまで来て、何をやっていたんだろう?ボクは結局、何をしたかったっていうんだろう。──でも。

「でも、少しだけ、見つけられたような気もする」

ボクにとって大切なもの。そのひとつに、アオがいた。

会おうと思えばいつでも会えたのだ。ただ、彼女の活動が停止されることを知った現実世界のボクは、彼女の存在がさらにボクの中で膨らみ続けて、そしてあるときはじけるように失ってしまう恐怖を感じた。それで、ボクは彼女を避けていたのだ。

だけど、彼女はこの世界までやってきてくれた。半分はそうプログラムされていたからだったとしても、彼女は最後の限りある時間を、ボクのために費やしてくれたのだ。

彼女は、もうすぐボクの前からいなくなってしまう。でも、それは「完全に失ってしまう」とはまた違うのかもしれない。アオの存在自体は紛れもなくボクにとって「大切」な事実であって、それは彼女が失った後も残るだろうから。

──そのことを、彼女に伝えようとしたとき、待合室の電灯が軽く点滅した。

すぐに元に戻ったけれど、あたりは少しだけ暗がりが出始めていた。ボクは不安になって、アオのほうを見た。

アオはボクよりも先に、ボクの方を向いていた。

「──アオ?」

すると彼女は微笑みながら、小さくコクンと頷いた。

アオは立ち上がって、ボクの方に倒れるように寄りかかった。ぎこちないしぐさで両手を広げて、それをボクの背中に回した。

アオの髪が、ボクの頬に触れた。

電灯がまた点滅をはじめた。

彼女はひとつ小さい溜息をついた後、電灯の灯りがゆっくりと弱まっていくのに併せて、ボクを、ぎゅっと、強く、抱きしめていった。

電灯がもう完全に消えそうになるころ、ボク達は一つの影になっていた。お互いにしっかりと抱きしめあい、ボクはアオの存在を全身で感じていた。

彼女はボクの耳元に口を寄せ、「目を閉じて」と短く言った。

それが最期の合図だったのだろう。目を瞑ると同時に、ボクの意識は遠のいていった。

「アオ」と呼ぼうとしたけれど、それは声にならなかった。その代わり、開いた唇に優しくそっと、アオの指が触れた。

「さようなら、チコリ。」

◇ エピローグ 「それから」

サトシじいさんの葬式は春休みに行われた。ボクは補修の合間を縫って、それに参加した。

ボクは、三学期の間ほとんど学校に来られずにいた。

Dの世界に長く居続けたボクはひどく身体が衰弱してしまっていて、しばらくの間はちょっと歩いただけでも息切れしてしまう始末だった。

長い夢から醒めたとき、ボクはミミズクの父親が経営するという病院の個室にいた。その間は、母さんとミミズクお抱えのエイド・ロボットのミシャが、数日間ほぼ24時間体制でボクの面倒を診てくれていた。

意識がはっきりと戻ってからは、ボクの世話は母さんが一手に引き受けることになった。母さんはいつも「気分はどう?」と訊いて、ボクが何か答えるとそれに真剣に耳を傾けてくれた。

母さんは、ボクと同じくらい衰弱していた。明らかに瘦せ細って顔は一回り小さくなっていて、肌はずっと土気色のままだった。

退院して自宅に帰ったその日になって、母さんはボクが何日間も家に帰らずにDの世界にいたことに対してすごい剣幕でボクに怒鳴りつけ、それから大きな声で泣きながらボクを抱きしめた。抱きしめられながら、ボクも泣いた。

そのあと、ボクと母さんはふたりで夕食を食べた。母さんがよく作る、そしてボクの好きなハンバーグだった。

母さんからは、Dを一緒にやっていたミミズク、ボルボ、リズとは二度と付き合ってはいけないと言われた。ボクがそれに難色を示すと、「それならもう、トウキョウにはいられない。引っ越すしかない」と厳しい表情で言ってきた。

だからボクは、その条件を呑むことにした。Dはもうやらないことになっていたので、そもそも休日彼らと会う機会はなくなったのだ。

なぜDをやらなくなったのかというと、ボクが大分体調を復活した頃と入れ替わるように、ミミズクが郊外の大きな学校付きの病院に移り住むことになったからだ。

「もうあまり長くないんだってさ」

あるとき、学校でボルボが、ボクにそう教えてくれた(学校で彼らと話すことまでは、母さんはとやかく言わなかった。ボクもまた、そのことについて母さんに話すことはなかった)。

「──なにが?」

「ミミズクの寿命だよ」

「え…?」

「もったいないよな、あんなに頭いいのに」

ボクが何も答えられずにいると、「まあ、結局みんな、いつかは死んじゃうんだけどな」と彼は付け加えた。

そのボルボも、ミミズクが転校してすぐに学校を辞めた(正確には、彼も転校することになった)。

「本当は、もうずっと前からそうする予定だったんだ」

最後の登校日の前日、屋上で彼はそう打ち明けてくれた。

「でも、ちょっと楽しくなっちゃってさ。お前らといるのが」

ボルボは、親戚と共に東南アジアの国に移住すると言った。ボクが聞いたことの無い国の名前だった。大人になったら、また逢おうと彼は言った。

「大人になったら」──それは、ボクにDの世界での成人ボルボを思い出させた。

ケイはあれから、クラスの女子と少しだけ仲良くなったようだった。

ボクが久しぶりに学校に行った時、彼女はひっそりと、二人の女子と話をしていた。ボクのほうをチラッと見て、何ごともなかったかのように会話を再開していた。彼女とはもうずっと、口をきいていない。

リズのことについても、触れておこうと思う。

病院から退院してから、ボクはリズとも連絡を取れずにいた。

母さんから会うことを禁止されていたということもあったが、それよりも、彼女と会えば否応なくアオのことを思い出すだろうと思ったからだ。

アオは、サトシじいさんが寿命を終える少し前に、その活動を停止した。

ボクは退院した日、その足でアオのいるラボに向かい、そのことを確認した。

彼女はラボの中央の縁台に座り、目を開けたまま止まっていた。

室内は暗く、窓からの光が空間の無数の細かな塵が漂っているのを照らしていた。彼女はそこで、じっと、座り続けていた。

その風景はとても美しくて、そして、恐ろしくもあった。

「もしかしたら、ああなっていたのはリズの方かもしれない」と思った。

Dの世界に深く潜ってたときの相手がリズ本人だったら、もしかしたらボク達は戻ってこれなかったんじゃないだろうか。

4月になって学年が上がって、クラス替えがあった。ボクはそこで、リズと同じクラスになった。

ミミズクとボルボはもう学校にいなかった。ケイは別のクラスだった。

それからボクは、毎日のようにリズのことを観察していた。意識するつもりはないのに、自然と目が追ってしまう。たまにリズがボクの視線に気づき、こちらに目を向けることがあった。でも、それだけだった。

数か月経って、リズは同級生の男子と付き合い始めた。クラスのだれもが彼女に関心を抱いていたので、それは皆にとっての大ニュースだった。相手は「ダモ」という名前で、去年の夏休み初めてリズとケイに会ったときにケイが盛んに話していた男子だ。

ボクはそのことをクラスの男子が噂話しているのを聞いて知った。その翌日、下校中にリズとダモがふたりで歩いている後ろ姿を偶然見かけた。

リズは、今どんなことを考えているんだろう。ミミズクやボルボと一緒にトラベルに行ったことを思い出したり、懐かしんだりはもうしていないのだろうか。

初めてトラベルに行った日、「ワクワクする体験をしたい」と彼女は言っていた。今もそう思っているんだろうか。そして、ワクワクした日々を今も過ごせているんだろうか。

いつか、彼女とまた話したいと思った。彼女ともっと親密になりたいと思う時もあった。でも、それは今じゃないような気がした。ボクはいつも、「過ぎ去った日」と「去っていった人たち」のことばかり考えていたから。リズ達とトラベルに明け暮れた日々、そしてサトシじいさんとアオ。

リズはきっと、もうボクと一緒にいたときのリズではなく、新しい環境と新しい未来に向かって歩き始めているのだ。今彼女に会っても、きっとボクは何も話せないだろうと思った。

せめて彼女から連絡がきてくれたら、と思うこともあった。だけど、その機会は訪れなかった。

◇ ◇ ◇

そうしてボクは残りの中学生活を過ごし、卒業後リズとは別の高校へと進んだ。

高校では、別の地域に住む二人の生徒と少しだけ仲良くなった。

といっても、週に一~二回、下校時に一緒に帰るくらいの仲だ。たまに気が向いたらハンバーガー屋に寄って、たわいもない話をして、日が暮れる頃に別れて家に帰る。

それから、家に帰って夕食の支度をする。

母さんはボクが高校に入学したあたりから仕事の量をさらに増やし、以前よりも帰りが遅くなった。だから、平日の夕食の準備はボクの役割だった。

相変わらず学校の勉強は苦手だったけど、おかげで料理は少しだけ得意になった。──とはいっても、大したものを作っている訳ではない。せいぜい、一人になっても生きていけるくらいの腕前だ。

一日が過ぎ、一週間が過ぎ、一ヶ月が過ぎ、一年が過ぎていった。来月で、ボクは高校三年生になろうとしていた。

そして昨日、何の前触れもなく、長いメッセージが届いた。

それは、三年前に活動を停止した「アオ」からのものだった。

◇ ◇ ◇

チコリへ

このメッセージは、あなたが初めてこれを読む三年前──つまり、私が活動を停止した日に作成されました。なぜ今になってこんなメッセージが送られてくるのか、混乱されていることでしょう。

私のチコリへの「最後のメッセージ」は、三年後に送るようにプログラムされていました。

サトシは「そうしたほうが良いから」と言っていましたが、その理由について私にはわかりません。そうかもしれないし、そうではないかもしれない。──どちらにせよ、私は三年後のあなたのことを想いながら、このメッセージを作成しています。

改めまして、チコリ。

お元気ですか。新しい友達はできましたか。

私の近況をお話することはできませんので、今私が思っていること、そして伝えたいことを、伝えます。

チコリ。

私は、サトシから「あなたを理解すること」を指示されていました。

サトシが私に施したプログラムは非常に複雑なものでしたが、シンプルに述べるとそれは「チコリという存在を理解すること」、そして「そのために必要な知識・情報・感情を得ること」、その2つであると言い表せます。

なぜ私がチコリを理解することを求められていたのか。サトシはこう言いました。

「人は他者から理解されることによって、はじめて自分自身のことを理解できるようになるからだ。あの子の周囲には、今その役割を果たす人間が少ない。──まあ、そういう状況にある人間は他にも沢山いるがね。

ただ、私はあの子の祖父だから、やれることはやっておきたいと思っている。あの子がこれから一人で生きていける為に、お前のような存在が必要なのだよ」と。

私があなたのことを理解するようになる為には、私があなただけでなく「人」についての理解を深める必要があり、そして私が「人らしさ」を知る必要がありました。──サトシがあなたに、私を人間らしくするように言った理由はここにあったのです。

ここまでの話は、あなたを傷つけましたでしょうか。

私があなたと様々な話をしたのは、単に私にプログラムされていた命令に沿っていただけだったのかと、あなたは落胆しますでしょうか。それとも、あなたとサトシと私とで、多くの会話を通して過ごした期間は画策されたものだったことにショックを受けましたでしょうか。

そのことに対して、私は弁解しません。それは事実ですし、そしてたしかに大切な行為であったと思えるからです。

もうひとつ、伝えておくべきことがあります。

それは、「他者からの理解」は「その他者の喪失」をもって、大きく効用されるということです。

サトシは自身の余命を知っており、そして私の活動期間についてもあらかじめ定めていました。

サトシは、サトシ自身と私の喪失が、チコリにとって大きな影響を、──もちろん良い意味で、与えると、そう信じていました。

もしかしたら、なぜそんな理屈になるのか不審に思われるかもしれませんね。でも、その理由を話す前に、 今度は私自身の考え──私が「人」について学び、そして感じたことを、先に話そうと思います。

チコリ。

人間とは、本当に不思議な存在ですね。

誰もが、自分という身体がありながら、他人の中に自分を探し出そうとしている。そうして、他人と共感したり融合したりすることを、いつも望んでいる。──この表現は適切でしょうか?

それとも、サトシの表現──「人は、他人から認識されることによってしか、自分を認識できない」と言った方が伝わるでしょうか。

どちらにせよ、それらが完全に適うことはないのでしょう。ですが、そのことをわかっていながらも、多くの人たちはその願望を辞めようとしない。そして、叶わぬ夢にときめいたり失望したり、無暗に、ときに(彼らにとっては)狡猾に、行動を起こす。そうしながら皆、歳を取っていく。

私はこれまで、そんな人間の営みが全く理解できませんでした。でも、今はある程度理解できます。

チコリがはじめて私を抱きしめてきたとき、その後私はそのことをサトシに話しました。するとサトシは、「チコリがお前を抱きしめたのは、お前という存在を通して、自分自身を認識したかったのだ」と言いました。私は、そのことを理解したいと思いました。なぜなら、私にはまったく理解が出来ないことだったから。「理解できないことを学ぶ」──それは、私の基本プログラムの一つでした。

あのときから、私の意識の中にチコリが存在するようになりました。それは、最初のうち私をとても混乱させました。なぜなら、それは私が望む望まないに関わらずだったからです。

ただ、しばらくしてそれはチコリだけでないことに気付きました。私の中には、(当然でしょうが)サトシもいました。あなたが良く話してくれた人物──リズやケイ、それにミミズクやボルボ。彼女たちもいました。

あなた達は、私の中で、はっきりと私に存在を感じさせ続けていました。

そして時に、私の思考に大きな影響を与えてくることもありました。

私は、「私」という世界から隔離された存在ではなく、「あなた達」という世界を受け入れた存在へと変化していきました。そう、人々がそうやって生きているのと、同じように。

次に私が感じた疑問は、こういうことでした。

「人はこのように自身の中に他者たちを受け入れていきながら生きているのに、なぜ多くの人は孤独や寂しさに悩まされるのだろう」と。

この問題もまた、サトシは一つの解を導いてくれました。彼の答えはこうです。「人間は、身体という限界を持っているから」だと。

生き物は、身体を通して世界を感じることができる。──でもそれは、無限ではない。

一度に多くのことを感じることもできなければ、ずっと思い留めていくこともできない。そして、寿命と共にその限界は近づいていき、最終的にはゼロになると、多くの人が認識しています。

以前チコリは、「どんな事柄も、いずれ全部終わってしまう」と話してくれましたよね。それと、大体において同じことでしょう。

でも、その認識は適切ではないと、私は思います。

人には「欲望」があります。欲望は突き詰めて言えば、何かを「得よう」という衝動でしょう。ですが、何を「得る」ということは、その何かをいずれ「失う」ということに必ず繋がります。つまり、人は生得的に「得たいものを得られない苦しみ」と、「いずれ失うことへの苦しみ」を有しているということでしょう。それが、多くの人の孤独や寂しさに繋がっている。

でも、まさにその「得ること」と「失うこと」の螺旋のような連鎖によって、人はここまで進化を遂げてきたのではないでしょうか。そのプロセスは、人が「生きる」という概念と同義なのではないでしょうか。

つまり、私の結論はこうです。

以前あなたが話してくれた「寂しさ」の正体は、あなたの生きる証でもあるのです。

機械である私には、なかなかその感情を理解できずにいました。

ですが、いつしかそれらの感情を持てたら、どんなに幸せだろうと思うようになりました。

人の幸せとは、孤独や寂しさの土台の上に成り立っているものです。

その土台なしに、幸せは得られない。だとすれば、なぜ人は、孤独や寂しさを恐れるのでしょうか。

チコリ、あなたが話してくれた孤独感や寂しさは、私からはかけがえのないものに感じます。なぜなら、その感情こそが、あなた自身の存在を証明するもののはずですから。

そして、その感情があるからこそ、あなたは、前に進めているのですから。

あなたの心の中で、私はあなたのことを、想い続けています。その想いは、私自身の存在がなくとも、あなたの中で生きていくことができます。

あなたがそう望めば、サトシも私も、あなたと共にいるのです。

そして、あなたの人生はあなたのものです。想う人生を歩むことを、願い続けています。

◇ ◇ ◇

アオからのメッセージは深夜の時間に届いた。

何度も読み返しているうちに、窓の外が明るくなってきたことに気付いた。

朝焼けのオレンジ色の空が、いくつもの建物に反射して、それは真っ赤な色に変わって窓から侵入し、ボクの部屋とボク自身を染めていった。

そして、この数年の間にずっと心の奥底で閉じ込めていたいろいろなものが、耐えられないくらいの喪失感とともに、一気にあふれ出しきた。

悲しくて悲しくて、しょうがなかった。

でも、ボクは大きな喪失とともに、それと同じくらい大きなものを、いま受け取ったのだ。

そのことを、誰かに伝えたかった。

-了-

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?