トウキョウのチコリ 2章

◇ 2章 2037年 秋

6. 新学期と、新しいクラス

新学期を迎えて、新しい学校で何よりもボクが苦労したのは、授業が前の学校と比べてとても進んでいたということだった。もともとボクはそれほど勉強ができる方ではなかったのだが、ここでは完全に落ちこぼれだった。

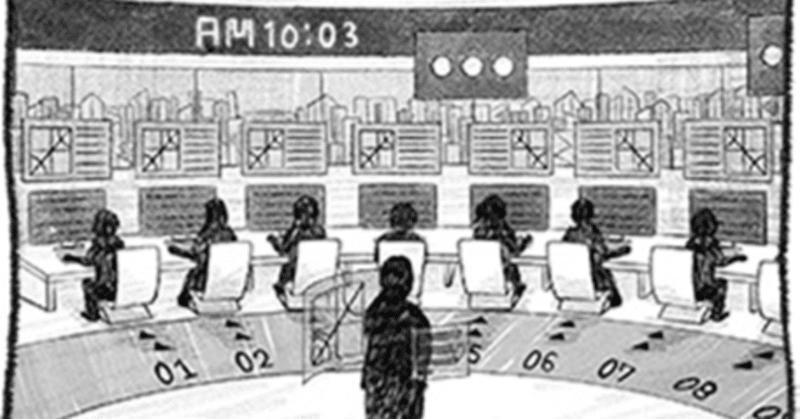

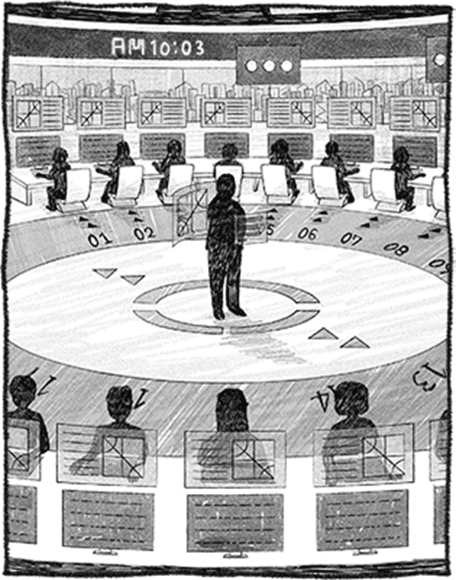

授業は殆どコンピュータを使って進められた。

円形の教室に、壁に面するような形で机とコンピュータが置かれ、教室の中心は教師が監視塔のように立ち、事業中ずっとボクらを見張っていた。

どの教科の教師も、他の生徒と比べてあまりにも進捗の良くないボクのディスプレイに目を向ける時間が長かった。教師が難しい顔をしてこちらを見ているのが画面を反射して確認できた度に、ボクはとても緊張して、一生懸命画面に文字や数字を埋めようとした。すると教師たちはボクの出鱈目な入力を咎めるような目つきで、更に視線を強く向けた。

当時、クラスのほとんどの生徒は、休み時間になるとリンクトを掛けて、マイクに向けて小声でなにかを呟いたりしていた。

──ちょうどリンクトが流行り出した時期でもあったこともあって、半年後に校内でのリンクトのいくつかのアプリの使用が制限されるまでは、ボクのクラスの人たちの休み時間の過ごし方といったら、ずっとそんな感じだった。

ボクの転入したクラスには、ケイもいた。ケイもやはり休み時間はリンクトを掛けていた。

転入した一日目、帰り際の下駄箱でボクはケイとばったり会った。ボクは少し笑いながら手を軽く挙げ挨拶をしてみたが、ケイはすぐに不機嫌そうに目を反らして、そのままボクの先を歩いて帰っていった。

◇ ◇ ◇

学校が始まってからは、週に三回、月曜日と木曜日と土曜日にサトシじいさんのいる介護センターに行った。と言っても介護センターに行くとすぐにボクらはアオのいる開発ラボに向かい、そこで二時間くらい(土曜日はその倍の四時間くらい)費やして、家に帰った。

「友達はできたか?」

あるとき、サトシじいさんはボクにそう訊いてきた。

「友達って?」

「新しい学校でだ。決まってるだろう」

「ああ」

「──なんだ、まだ友達できないのか」

ボクがうまく応えられずにいると、サトシじいさんは笑いながらそう言った。

「マサフミ──お前の父親も学生の頃はそうだったな。いつもひとりだったよ。それで、あんな凝り固まった性格になってしまった。お前もそうならないか心配だよ」

「ひとりだと凝り固まるって、どういうこと?」

「話す相手がいないと、頭の中の思考がいつも同じところでぐるぐる回り続けてしまうんだよ。同じルートの散歩道を一生歩き続ける飼い犬のようにな。──ほら、アオの電源を入れたぞ。話してこい。ちょっとは友達づくりの練習にもなるだろ」

アオは、夏休みの最後の日以来、特に変わりなくボクに普通に接してきた。もしかしたら、あの時ボクがハグしてきたことはもう記憶から消されているのかもしれない、と思ったほどに。逆にボクの方がアオに対してかなり委縮していたくらいだ。またアオのストレス値が大きくなってしまったら、拒絶されたら──そんなことばかりを考えていた。

それでもアオとの会話を止めなかったのは、サトシじいさんからその後、「アオにとっては、お前との会話がとても大事なのだよ」と言ってくれたからだ。なぜ大事なのか、というのはその時のボクはあまり問題にしなかった。ただ、アオにとってボクは必要な存在だということ、そしてボクを必要とする人(正確にはロボット)がいるということに、ボクは一種の安心感のようなものを感じていたのだと思う。

そして何よりも、ボクはこのときに関して言うと、アオのことをかなりはっきりと、好きになっていた。アオの笑顔を、また見たかった。ボクにまた、笑いかけてほしかった。

◇ ◇ ◇

十月に入り、ボクは母さんからようやく新品のリンクトを買ってもらった。

この時代の最新のリンクトは、眼鏡部分と手首につけるリストバンド部分とで連動して使うのがスタンダードだった(前の中古のやつは、スマホと同形状の端末が付いているやつだった)。

父さんはボクが最新のリンクトを持ったことを知ると、たまに家に帰ってきたときに何度かリンクトの便利な使い方を教えてくれた。──父さんは、すでにだいぶ前から最新型のリンクトを所有していて、ボクにはそれを隠していた。父さんなりの気遣いでもあったのだろうけれど、父さんが丁寧にリンクトの機能を説明してくれているときも、ボクはなんとなく、今それを伝えられることに対して、少し騙されたような、釈然としない気持ちを持った。

母さんも同じ時期に自分のリンクトを購入していたが、以前ボクが一時的に所有していたような古い型のものにしていた。そして、母さんはそれを使うことは殆どなかった。

「こういうの、本当に苦手。なんだか大して必要でもないような機能が沢山ついてて。本当に必要なものなんて、殆ど無いんじゃないかしら。別になくたって困らないのにねぇ」

そう言う母さんの、新しいものに対して否定的というか、消極的な考え方にも、ボクはやっぱり反感を持っていた。人生をより楽しもうとすること自体を諦めているようで、そしてそれを美徳としているように感じて、それが嫌だった。

──と言いながらも、人生をより楽しもうとすることにボク自身が積極的だったかというと、全くそんなことは無かった。ボクは相変わらず新しい学校のクラスに馴染めずに、一人で行動することが多かった。

たまに生徒と話すことはあっても、大体が授業内容や課題についてのことで、それ以外のことで彼らがボクに話しかけてくることはほとんどなかったし、ボクもリンクトを使って、彼らの仲間に入ろうという行動を起こすことはしなかった──というか、できなかった。

ボクは相変わらず、とても受け身な人間だった。まるで、サトシじいさんの言う「一生同じ散歩ルートを歩き続ける飼い犬」のような存在。ボクは夏休みにカフェスペースで過ごした時と同じように、誰かが話しかけてくれるのを、ずっと待っていた。もちろん、ほとんどの人はボクのことなんか何の関心を示さなかった。

──そして、ほんのごく僅かの人だけが、少しずつボクに何らかの興味や関心を持ち始めて、近づいてきた。その一人が、ケイだった。

◇ ◇ ◇

「チコリ、あんたリンクト買ってもらったんだ?」

その日、ボクは数学の課題を終わらせられずにひとり教室に居残っていた。ようやく帰れるとなったときに、いつの間にケイが教室に入ってきて、そしてボクの真後ろに立っていきなり声を掛けてきた。彼女は更に、ボクの真新しいリンクトのリストバンド部分を物珍しげに眺めたかと思うと、ふっとその手を両手で触れてきた。

「ふうん。これ、最新型だね。なにチコリのくせに。生意気」

ケイはボクのリンクトを間近で眺めながら、「ねえ、触ってもいい?」と言うとボクの返事を待たずにリンクトを弄りだした。

「──ちょっと」

「なに?」

「・・・いや」

「なによ」

「なんでも・・・──いや、勝手に──設定変えたりとか、しないよな?」

「しないわよそんなこと」

そう言うとケイは少し楽し気に笑ったので、ボクはこの日一番、びっくりした。彼女がボクに笑いかけたのはきっと、この時が初めてだったからだ。

「ねえ」

今度はケイが訊いてきた。

「・・・──なんだよ」

「──なに、怒ってんの?」

「・・・別に、怒ってないけど」

「ふーん」

「・・・」

「あのさ、ID交換しない?」

──その日、ボクはケイと一緒に途中まで下校した。下駄箱と校門前のところで、部活中のクラスメイト何人かにすれ違った。彼らは興味深そうにボクとケイの組み合わせを眺めていたが、声を掛けてはこなかった。ケイもケイで、彼らに対して何の反応も示さなかった。

◇ ◇ ◇

この日から、ボクとケイは仲良くなった。少なくとも、周囲からはそう見られた。例えば、毎日教室であいさつ以上に話すことが数回あって、かつお互い離れているときもメッセージのやり取りをふんだんにやるような間柄だったら、周囲からは、「あのふたりは仲が良い」と思われても当然だろう。

だけど、ボクは最後まで、ケイのことを好きになれなかった。

彼女はとてもわがままで乱暴な性格だったし、そしてなによりも、(ボクの好みから言っても、)かなり器量の悪い方だったから。──じゃあなんで、ボクはケイと一緒にいたのか。彼女からのメッセージに、いつもきちんと返事を出したのはなぜか。放課後、彼女が身支度を終えるのを待って、彼女から「じゃあ帰ろうか」と言ってくるのを、なぜ毎日待っていたのか。

それはきっと、学校という環境の中でボクはひとりで居続ける孤独に段々と耐えられなくなっていたから──だと思う。それくらい、この時期のボクは、学校でひとりだった。ボクは、一人でいることが苦手なタイプではなく、むしろ好きな方だと思う。だけど、「一人でいることが不自然な場所」で、ずっと一人で居続けるというのは、とても辛かった。

誰だって、そうなんじゃないだろうか。

ケイも、きっと同じような状態だったんだと思う。彼女もまた、友達がいなかった。休み時間、彼女はいつも何人かの女子のグループに混ざってはいたけれど、どことなく浮いているのはボクから見ても伝わってきたし、放課後にケイが誰かと遊びに行くなんてことは、滅多になかった。例外と言えば、隣のクラスに居るリズと遊びに行くときくらいだっただろう。でもそれもボクの知る限りでは、その約束が果たされるのは月に一回あるかないかくらいの頻度だった。

たまに見かけるリズの周りにはいつも友人達であふれていた。リズはいつも、集団の中心に居て、楽しそうに笑っていて、それはあまりにも、ケイやボクとは対極的な存在だった。

つまり、この時期においてボクとケイはかなりの「似た者同士」だった。そして、その似た者同士がくっついて、仲良くなったという訳だ。きっと、周りの人間もボクらのことをそういう風に見ているだろう。そう思うと、少なからず憂鬱な気持ちになった。

──ケイの方は、どう思っていたのだろうか。

◇ ◇ ◇

「ねえ、来週までの英語の宿題やった?」

「ん?・・・ああ、まだやってないよ」

何度目かの、ケイと二人での帰り道のことだ。ケイはボクの隣の少し前を歩き、話すときはボクの方を振り返りながらしゃべった。

「終わったらデータ送ってもらえないかな?あたし、英語すごく苦手なの」

「多分、ボクの方が苦手だよ」

「うん」

「うんって何」

「解ってるから、それ。でもあたし、嫌いだから。英語」

「ボクも嫌いだ」

「いつやるの」

「なにを?」

「だから、英語の宿題」

「多分、日曜の夜かな」

「ねえ、それだとあたしがやりはじめるの深夜になっちゃうじゃない。もうちょっと早くやんなよ」

「土曜は予定があるんだよ」

「じゃあ金曜にやれば」

「なんで」

「そんなの、早くやった方がいいに決まってるじゃない。──そうだ、あんた文化祭の係何になったんだっけ」

「えーと、資料係かな」

「ふーん、なんか楽そうね」

「そんなことないって、結構大変だよ」

「どういうところが?」

「資料の元になる文章を、色々検索して捜さなきゃいけないんだ。見つけた文章も、丸写しじゃダメだって、先生が」

「馬鹿ね、そんなの解るわけないじゃない」

「そうかもしれないけど」

「ただでさえ面白くもない資料が、あんたの文章によって更に味気ないものになったらどうするのよ」

「随分ひどい言いようだな」

「何言ってるの。アドバイスしてあげてるんじゃない。あんたがもっと楽できるように」

「丸写しにしたのがバレたら、ケイにそうしろって言われた、って言っていいのか」

「──どうしたの」

「なんでもない。じゃああたし、こっちだから」

「あ、うん」

「じゃあね。宿題、金曜日」

──数年経った今、わずか数ヶ月間しか続かなかったこの時期の、ケイとのそんな触れ合いを思い出すと、意外にもその情景は美しく、ボクの脳内に描き出される。

記憶の中での彼女はとても、懐かしくて、愛らしく映っていた。この日にも見られた、高圧的な言葉を言った後にきまってボクの顔を覗き込む仕草や、そう、ちょうどこの時、ボクが初めてケイのことを名前で呼んだ後の、彼女の少し驚いたような、嬉しそうな表情──を思い出すたびに、ボクは不思議と、大切なものを遠くで見守っているような、深く充たされた気持ちになる。

でもしょせん、それは記憶に浸食された過去でしかない。時が経ったからこそ感じられる想いでしかないのだ。

中学二年だったこの頃のボクは、そんな憐憫のような感情をまったく持ち合わせていなかった。ケイはいつも、ボクに対しては命令口調で、ぞんざいな態度を取り続けた。そしてボクはそれを息苦しく感じて、ひとりになって解放されたときにホッとしている自分に気付いて、ああ、ボクはケイのことやっぱり苦手なんだな、と感じ続けていた。

◇ ◇ ◇

「──お前さ、なんでケイなんかと付き合ってんの?」

ある日の休み時間、ボルボというクラスの男子生徒がボクに話しかけてきた。

「ボルボ」という彼の名はあだ名で、本名は「アレン」というのだけれど、日本人離れした体格の良さと褐色の肌の様相から、皆からはボルボと呼ばれていた。丸っこい頭にチリチリの髪の毛がぺったりと張り付いていて、それでいてギョロッとした大きな目がこの時、まっすぐボクを見据えていた。

「──別に、付き合ってる訳じゃないよ」

ボクは驚いてそう応えた。そういう風に見られていたことに驚いた、というよりかは、これまで全くボクに話しかけてこなかった奴が、そんなことで関心を持ってくることに、驚いたのだ。──ボクとケイがどれだけ仲良くなろうと、こいつにどんな影響があるというのだろう?

「そうなの?──じゃあなんで一緒に帰ってんの?ケイと」

「・・・一緒に帰ってたら、付き合ってることになるの」

「いや、だからさ、それを訊いてたんだよ。俺の方が」

「だから、付き合ってないって」

「ふーん、やっぱそうなのか」

ボルボは少し考えるような様子を見せた後、

「まあそうだよな。あいつ、すげーブスだしな」

──と、ボクに同意を求めるように言ってきた。

「でもさ、じゃあどうして、クラスの奴らには何も否定しないでいるの」

「は?」

「お前らのこと、しょっちゅう話題になってるじゃん」

「・・・──話題?」

「お前、別に何も言ってこないからさあ」

「・・・──どんな話題?」

「いろいろだよ」

「色々ってどんな」

「そりゃ、二人はもう最後までやっちゃってるカップルだとか、デートはいつもどちらかの家で外出せずにずっと二人でいるとか、コンドームを買うときは割り勘にしてるとか、それでいて親公認の仲で、五年後にはケッコンすることが決まってるとか」

──暫くの間、驚いて何も話せずにいたボクをボルボは不思議そうに見て訊いてきた。

「・・・──おい、どうかしたか?」

「──どこで、そんな話が出てるの」

「え?皆言ってるじゃん」

「いつ」

「いつも」

「どこで」

「どこでって・・・教室で?」

「うそだ」

「いや、ホントだよ。──まさか、今知ったの?」

「はっきり言うけど、その通りだよ」

「まじで?」

「うん」

彼は大きな目を更に大きくして、ボクの事をなめるように眺めた後、ぼそりと言った。

「・・・面白いな、お前」

「え?」

「いや、すげーな、って思って」

「なにが」

「そこまで周りを無視できるやつ、初めて見た」

「無視なんかしてない──」

「無視していたのはお前らの方じゃないか」と言おうとしたとき、ボルボは何の前触れもなくボクから離れて、自分の席へと戻っていった。──それと同時に、休憩時間の終わりを告げる予鈴が鳴った。

そして、ボクもまた自分の席に戻ろうとしたときに、何人かのクラスメイトが遠巻きから、こちらに視線を向けていたことに気付いた。

◇ ◇ ◇

「今日の昼休みさ、ボルボと話してたでしょ?」

その日の学校からの帰り道、ケイがそうボクに尋ねてきた。

「何話してたの?」

「別に、大したことじゃないけど」

「あたし、あいつ嫌いなんだ。言葉遣い悪いし、いかにも頭悪そうだし」

「うん」

「クラスの女子も皆あいつのこと嫌ってるし。あいつさ、『有害区域』にも出入りしてて、なんかやばい奴らともつるんでるって噂だから」

「有害区域?」

「そう!考えられないでしょ?そんなところにばっかり行ってるから馬鹿になったんだよ、あいつ、きっと。とにかく、気を付けた方が良いんじゃない」

「・・・気を付けるって、何を」

「だからさ、変に仲良くなったりとかしないほうが良いってこと」

「それはないよ、きっと」

「どうだか。あんた、気が弱いから。あいつのパシリになんかなったら悲惨よ、きっと。クラスのだれからも話しかけられなくなるんじゃないの」

「だから、そんなこと、ある訳ないって」

「なら良いんだけど」

「それよりさ」

「ん?」

「・・・──いや、なんでもない」

──「クラスで、ボク達の仲が噂になっているって聴いたんだけど」とケイに訊こうとして、すぐに思いとどめた。多分、ケイはその噂を知っていながら、ボクと一緒にいるのだろうから。

「なによ。言いかけたのを止めるのって、すごく気になるじゃない」

「ごめん。大したことじゃないんだ」

「なんか、ヤな感じ」

「ごめん」

「謝ってばかりじゃなくてさ、なんか喋れば」

「何を?」

「さっきからあたしばかり喋ってるじゃない」

「・・・そう?結構喋ったと思うけどな」

「──はあ、もういい。詰まんない奴」

「あ、じゃあさ。さっきの話なんだけど」

「何よ、さっきの話って」

「『有害区域』って──なに?」

「自分で調べろよ、そんなの」

「え」

「なんであたしが、あんたなんかの辞書替わりにならなきゃいけないのよ」

そう言って彼女は、ボクの三倍くらいの速度で先に歩き出して行ってしまった。──この日の彼女は、いつもに輪をかけて不機嫌だった。

◇ ◇ ◇

その週の終わりに、ボクはまた教室でボルボに話しかけられた。

「お前さ、今度の日曜日ヒマ?」

「・・・まだ、わからないかな」

「あ、ケイとデートか?」

「違うよ」

「じゃあ空けとけよ、予定」

「なんで」

「面白いところ連れってやるからさ」

「でも、予定が入るかもしれないから」

「じゃあさ、ケイも一緒に」

「は?」

「──って言いたいとこだけど、あいつ、完全にオレのこと嫌ってるからな」

「だから、そういうことじゃなくて」

「お前、誰か一緒に連れていきたいやつとかいる?ケイの他に」

ボルボはボクの反応などお構いなしに、話を続けた。

「隣のクラスのミミズクって奴もいるんだけど。──お前、ミミズク知ってる?」

「知らない」

「すっげー頭よくてさ、それで、一緒にいるとすっげー面白いよ。そいつ」

「・・・あのさ、悪いんだけど──」

「あと、今回はリズも来るって言ってたな。

・・・──ってどうかした?」

「え、なにが」

「なんか、急に目つきが変わったから」

「──あ、いや、別になんでもないよ。それより、リズって?」

「お前、リズのこと知ってんの?」

「あ、うん、まあ。──少しだけ」

「ふーん、そうか。あいつ目立つしなあ」

「リズって、隣のクラスにいるリズのことだよね」

「そうだよ。お前が来てくれると、四人になって丁度良いんだよ。二人も喜ぶよ、きっと」

「ボルボは、リズとも仲良いんだ」

「仲良い?・・・んーオレはそれ程でもないかな。ミミズクとリズは仲良しだけど」

「それで、どうなんだよ」

「え?」

「来る?今度の日曜日」

「・・・まあ、あんまり遅くならないくらいだったら」

ボクのその心変わりを聞いて、ボルボは嬉しそうにニッと笑った。

「オッケー、決まりだな。集合時間は午後一時頃。場所は、あとでリンクトに送っといてやるよ。あ、そうだ。お前のID教えろよ」

「あ、うん──で、その日はどこに行くの」

「ん?──ああ、面白いエリアがあってさ」

「面白いエリア?」

「みんなは『有害区域』なんて呼んでるけど」

と、ボルボは言った。

7. ミミズクとボルボ

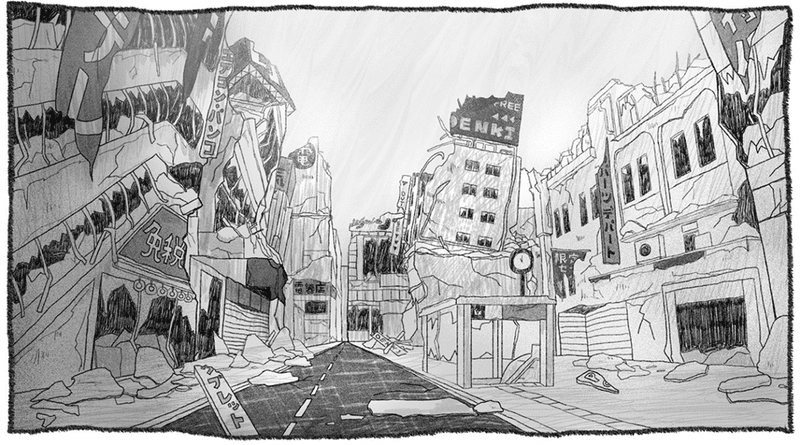

大気や土壌の汚染が進んでしまいすぎて、国から「もうここに足を踏み入れてはいけません」と指定された土地が「有害区域」だということを、ボクはボルボに誘われたその日の夜に、インターネットで調べて知った。

そしてボルボが誘った有害区域は、ボクの家から二十キロメートルほど離れたところにあった。

なぜボルボは、有害区域に頻繁に通っていたのか──それは、有害区域ではサーバの監視が緩くなっているとかで、使用を禁止されている違法アプリがそこで使えたからだ。

そして、彼らが愛用していた違法アプリとは、以前ボクもやっていた「ドリーム」だった。

夏休み中にボクがドリームを何度も使っていたとき、どうして監視パトロールから何のアラートも来なかったのか、それについてはボルボも分からないと言った。

それよりもボルボは、ボクがドリームのことを知っていたことにビックリしていた。

「すごいな。うちの学校でもトラベルのこと知ってるの俺らくらいなのに」

「トラベル?」

「ドリームのことだよ。まあ、コードネームみたいなもんだ。ほら、禁止されているアプリを、そのままで言ってたらまずいだろ」

「・・・なるほど」

「──前の学校で流行ってたのか?」

「なにが?」

「だから、『D』──ドリームだよ」

「いや、だからさっき話したように、こっち来てからだよ。親戚のリンクトに元々インストールされてて」

「ふーん。で、何分くらい」

「え?」

「何分くらい潜ってた?」

「潜る?」

「だからさ、ほら、ドリームを起動するよな?それで、どれくらい続けてた?」

「どうだろう・・・多分、平均して、三分くらいじゃないかな」

「そんな?」

ボルボはまた驚いた表情をして、そう訊いた。

「うん」

「そんな、ちょっとだけ?」

「え、あ、うん。そうだけど」

「ふーん」

ボルボはちょっと残念そうな表情をして言った。

「たった三分で無くなっちゃうんだな、お前の想像力って」

◇ ◇ ◇

ミミズクについて、話しておこうと思う。

ボルボはミミズクのことを、「話が面白くてすごく頭が良い」と説明してくれた。それと、「すごくお金をかけて産まれた子供だ」と。

「金をかけた」というのは、バイオテクノロジー──遺伝子操作のことだ。ミミズクの両親は、ミミズクが産まれる前から彼のことを、まさに命がけで育成したのだ。この時代でも、遺伝子の組み換えを施された子供は極めて少なかった。

彼は猫背で華奢で、目は細く吊り上がり、なんとなく相手を落ち着かなくさせるような顔つきをしていた。それと、身体も弱かった。一緒に歩いていると隣で息を切らしているのがわかったし、それにいつも携帯用の薬や健康補助食品を沢山持ち歩いていた。

更に、彼は顔の表情をうまく作ることができなかった。──いや、できなかったのではなくて、彼なりのルールがあったのかもしれない。とにかく、いつも人とは全く違う表情をしていて、それはもう異様なくらいだった。

皆が笑っているときに、彼は眉間にしわを寄せて目を細め、そして口をおちょぼ口にすぼめながら、唇の隙間から笑い声を出した。あるときは能面のように無表情な目をして、閉じた口を左右に伸ばしていた。──「彼は怒っている」んだと、そっとボルボが教えてくれた。

通常、人は会話する相手に対して言葉だけでなく態度や表情、口調を読み取って想いを受け取ったり共感したりするけれど、ミミズクに対してはそれができないのだ。当然、彼とのコミュニケーションはボクをとても緊張させたし、落ち着かない気持ちにもなった。多分、彼と初めて話すほとんどの人がボクと同じ感想を抱くだろう。

ただ、ボルボとリズは違っていた。二人はミミズクとの会話を楽しんでいた。その様子を見てボクは何度も感服したものだ。ボクといえば、最初ミミズクに対して強力な苦手意識を(ボルボ以上に)持ってしまっていたから。

ボクが最初に持った彼のイメージは、「カマキリ」だった。近寄りがたいようなとげとげしさがありながら、きっと少し触れただけで絡まってしまって、ほどこうとしているうちに足がもげてしまうような、そんな感じだ。

どうして彼が、ボルボから親しまれて、そしてリズからも好かれていたのか、当初ボクは不思議でしょうがなかった。特にリズの彼への愛着ぶりには、羨ましさや嫉妬も感じたくらいだった。でも、彼と何度か彼と時間を共にするうちに、ボクもその理由が段々と分かってきた。

彼は、とても想像力が豊かで、そして優しい人間だったからだ。

◇ ◇ ◇

金曜日の放課後にボルボに誘われて、ボクははじめて校舎の屋上に行った。空はどんより曇っていて、そして、そこに彼──ミミズクが、いっそうどんよりした表情で、ボク達を待っていた。そして、近くのベンチに座らずに、頼りなげに立ちながら、ボクたちが近くまでやってくるのを待っていた。ボルボとボクがすぐ目の前までやってきて、彼は口を開いた。

「はじめまして、チコリ」

「え、ああ、うん」

ボクがそう応えると、ミミズクは表情を更にしかめながら言った。

「会えてうれしいよ」

「・・・そうなの?」

「こいつ、表情を上手く造ることができないんだよ」

ボルボがニヤニヤしながらそう言った。

彼──ミミズクは忌まわしいものを見るかのようにボクを眺めていた(・・・と、ボクは感じた)。ボクが何か言うのを待っている様だったけど、その表情に気圧されて何も言えなかった。

「ボルボが言ってたよ。『なかなか骨のあるやつだ』って」

「──どこでそう思われたか、全くわからないけど」

ボクはそう言って、少しだけ笑ってみせようとしたが、うまく口元が動かなかった。ボクまで、顔の表情が不自由になってしまったようだった。

「まあそんなもんだよ、人の評価なんて。誰しも、自分の見たいように世界を見るから」

ミミズクはそう言って口元を歪ませた。きっと、笑っているつもりなのだろう。

「誰しも。自分の、見たいように、世界を、見る」

ボルボが馬鹿にしたようにミミズクのセリフを口真似したあと、ボクの方を向いて言った。

「こいつがミミズクね。

表情がちょっといっちゃってるのと、こうやってたまにこういうカッコつけたこと言ったりするけど、基本的にすげー良い奴だから」

ミミズクが少しだけ目を見開いた。ボクの方をじっと見ている。

「親戚にナナハラ・サトシがいるんだね」

「え?」

ボクは驚いて訊き返した。

「ナナハラ・サトシってだれ」

ボルボはボクの様子にかまわずミミズクに訊く。

「少し前までけっこう有名だったエンジニアだよ。Dの開発にも関わってる」

「なるほど、だからお前のリンクトにDが入っていたのか」

「どうやって、今それを知ったの」

「こいつの脳みそ、なかにコンピュータが入ってるんだよ」

ボルボはそうミミズクのことを説明した。

「いや、入ってない。繋がっているだけだよ。ネットワークに」

ミミズクは顔を梅干しのようにしわくちゃにしながら言った。

「同じようなものだろ」

「いや、全然違うよ。はっきり言って」

「でも、なんでも知ってるよな。頭もいいし」

ミミズクはボルボからボクの方に視線を移して、言った。

「何でも知ってるわけじゃないんだ。──ただ、必要な情報が自然と、頭に入ってくる」

「自然と、入ってくる?」

「ああ。上手く説明できないんだけど」

「どういうこと?」

「もし、親戚のことを言って気を悪くしたのなら謝るよ」

「いや、別に大丈夫だよ」

「良かった。じゃあ、さっそく」

「え?」

「やってみようか」

ミミズクはそう言ってぎゅっと目を瞑った。そしてボクもまたそれにつられたように目を瞑った。

─いや、瞑ったような錯覚を持っただけだった。彼が目を閉じてすぐに、あたりの風景が一気に変わってしまったから。

そこは、真っ暗な夜にきらびやかな星がいくつも光っていて、その下に湖が広がっていた。

遠くには、小高い丘が見える。

目の前のミミズクとボルボ以外、誰もいなかった。

──ああ、これはドリームが見せている世界なんだ。そう思った。

ミミズクたちは何らかの方法でボクのリンクトにアクセスして、この風景を見せている。

でも、この風景はボクが夏休み中にやっていたドリームが見せる景色と何かが違っていた。目と耳の以外の感覚も、とてもリアルに感じられるのだ。

時折冷たい風が吹いて、ボク達の足元に生い茂っている背の高い雑草が脛のあたりをくすぐった。そして、その風は懐かしい土と水の匂いも運んできた。

二人はただ黙って、ミミズクは変わらずの渋い表情で、ボルボはボクの様子を面白がるようにニヤニヤしながら、こちらを見ていた。

「ドリームは、本来ここまで鮮明に世界を創れるんだ」

しばらくして、ミミズクがそう言った。

「──どうやって?」

ボクは、そう質問した。ドリームに働きかけたミミズク達の想像力は、ボクをはるかに上回っているということなのだろうか?

「どうやったかは、今はあまり重要な問いじゃない。それよりも、『何を意味するか』だね」

ミミズクは、静かにそう言った。

「え?」

ボルボが少し興奮した様子で話しかけてくる。

「つまりさ、日曜日のトラベルって、簡単に説明するとこんな感じなんだよ。ほら、先にトラベルがどんなものか、実際に分かっといたほうが良いだろ?」

「ボルボ、すこし話す速度をゆっくりにしよう。チコリの緊張がかなり強まっているから」

「そうか、チコリ落ち着け。深呼吸だ」

そして、また数分間が経った。

その間ボルボは鼻歌を歌いながら湖のほとりを歩いて、たまに立ち止まってボクの方を向いた。ミミズクはその場所から動かず、たまに目を閉じて小さい声で何かをささやいていた。

そうやて、彼らはボクが落ち着くのを待ってくれた。

「話を、聞かせてもらっても、いいかな」

ようやく僕は観念して、そう伝えた。きっと、そう言わないとここから抜け出してはくれないだろうと思ったから。──白状すると、不安でいっぱいでしょうがなかった。

◇ ◇ ◇

時計を見ると、午前十時を回っていた。

一瞬学校を遅刻したかと焦ったが、今日は土曜日だった。

母さんは早番で仕事に出ていたので、ボクは誰もいないリビングに行って用意してもらった朝ごはんをたいらげ、その後丁寧に顔を洗って、同じように時間をかけて歯を磨いた。

──ミミズクは昨日、日曜日の「トラベル」(彼らは有害区域に行くことをそう呼んでいた)の予定について、とても解りやすく説明をしてくれた。途中、ボルボが口をはさんでよく話が脱線したけれど。

彼らの話をまとめると、こういうことだったと思う。

・トラベルは、ドリーム(彼らは「D」と呼んでいた)を使って、全員の想像力を働かせて描いた世界を実際に体験する遊びだということ。

・トラベルを実行できる時間は「二時間」まで。

・日曜日の午後一時に、駅前のロータリーに集まること。

・指定したアプリ(全部で二十個くらいあった)、リンクトにインストールしておくこと。

・有害区域に行くこと、そして「ドリーム」を使用することは、誰にも絶対話さないこと。

・今回行く有害区域は場所によって汚染が深刻なところもあるから、勝手に遠くまで歩き回ったりしないこと(汚染度合はミミズクがリアルタイムで確認しているので、彼の指示に従って行動していれば問題ない)。

説明を終えた後、ミミズクはボクが内容を完全に理解しきれていないことと、ボクがまだ不安がっている(正確に言うと、トラベルにそれほど行きたいと思っていないこと)を少し心配しているようだった。

彼はボクからそのことを直接聞かずとも、ボクの表情や仕草をみて、そのことを理解していた。──それも、脳と繋がったコンピュータが判断を導き出しているのだろう。

ボルボはボクが依然乗り気でないことを不服がっていたが、「それでも彼は待ち合わせ場所に来るだろう」というミミズクの言葉に安心したようだった。──ただ、ミミズクのその判断だけは、ボク自身あまり同意できなかった。

正午を過ぎて、アオからリンクトにメッセージが届いた。

アオ:

サトシが昨日から風邪を引いてしまったそうで、今日のワークは中止にしてほしいって。

チコリ:

そうなんだ!

チコリ:

買い物とかは大丈夫?

アオ:

ええ。

チコリ:

ボクは行かなくても大丈夫なの?

アオ:

風邪が感染ると良くないから来なくてよい、とサトシが言っているの。

チコリ:

うん、わかった。

ボクは家でひとりやることもなく、リンクトに映るアオからのメッセージをずっと眺めていた。

──明日のボルボ達との約束の前に、ボクはサトシじいさんに色々訊きたいことがあったのにあてが外れてしまい、更にはアオのメッセージがとても端的でそっけなく感じたのが、ボクを一層不安定な気持ちにさせた。外に出ようという気にはなれなかった。

アオのことを考え、アオが思い遣るサトシじいさんのことを考え、明日のことを考え、ボルボのことを考え、ミミズクのことを考え、久しぶりに逢えるだろうリズのことを考え、そしてまたアオのことを考え始め──というのを何十周くらい廻り続けて、その日の午後を過ごした。

◇ ◇ ◇

ボルボは、ミミズクのことを「なんでも知っている」と言った。

「なんでも」というのは言い過ぎだろうけれど、ミミズクはたしかに多くのことを知っていた。そして、それは彼の奇妙な表情以上に、ボクを不安にさせるときがあった。

なんだか自分がとても無知な人間に感じて、そしてボクがそう思っていることもまたミミズクに知られてしまっている。でも、ボクはミミズクの考えていることはまったくわからない。

一方で、ミミズクはどうだったのだろう。世の中や周囲のこれからを(完全にとは言わないまでも)予測できてしまう頭脳を持つことは、幸せなことだったのだろうか。

またミミズクは、ボクやケイと同じようなタイプでもあった。──つまり、誰からも話しかけられずに、いつも一人で行動していた。

たまに校舎でミミズクを見かけたときは決まって一人だった。授業中も、彼はひとりで廊下を歩いていることもあった。誰も、先生ですら、彼に干渉しなかった。

慎重そうに一歩一歩、ゆっくりと、何か考えごとをしていそうな表情で歩く彼を、ボクは何度か見かけた。その視線には、きっと誰も映っていないのだろう。彼は、ボク達と同じ世界にいながら、ボク達と全く違う世界を見ていた。そしてそんな彼に、誰も関心を示さなかった。ボルボと、リズを除いては。

◇ ◇ ◇

「──リンクトを使って、なんか変なことしてたりしてない?」

夕食のとき、母さんはいきなりボクにそう訊いてきた。

「変なこと?」

ボクは平静を装いながらそう訊いた。

「そう。なんか今日ね、職場の高校生の娘さんを持つ人と話てたんだけど、『最近の中高生で良くない遊びが流行ってるから、あなたのお子さんも気を付けて』って」

「──良くない遊びって?」

「なんだったかしら──。忘れちゃったけどね、その人が言うには、『現実に、戻ってこれなくなる』って」

母さんはシチューをすすりながら、そう言った。ステンレスのスプーンに充たされていたシチューが母さんの口の中へと消えていくのを見ながら、ボクは母さんが次に話し出す言葉を待った。

「・・・──その、なんだかっていうのは、すごく中毒性が強いみたいなの。部屋から一歩も出なくなったりして。──そこから更に進むと、周りから話しかけても、反応しなくなるって」

「ふうん」

「そういう人が、最近増えてきてるらしいの」

「そうなんだ」

「その話をしてくれた人の友達の、高校生の息子さんがやっぱり、そうなっちゃったんだって。とても快活な子だったんだけど、入院するときはもう見る影もないくらい変わっちゃってたって」

「入院?」

「そう。今もずっとみたい」

「・・・その人は、どういう風に変わってたの」

「『まさに廃人という感じだった』って。

少し前からニュースでもたまにそんな報道があったけど、身近で実際にそういう話聞くことになるなんて、やっぱり都会は田舎とは違うわね」

「チコリは、リンクトでいつも何やってるの」

母さんは探るような眼でボクを見て言った。

「え?」

「最近よく弄ってるみたいだけど」

「そんなに、使ってないよ」

「そう」

「うん」

それ以上、母さんは何も訊いてこなかった。

◇ ◇ ◇

夕食を終えたとき、ボクは明日の「トラベル」を断ろうと決心した。

母さんの話を聞いたからではない。──有害区域に行くことも、このままボルボやミミズクと付き合いを続けていくことも、最初から不安な気持ちでいっぱいだったし、昼間からあり続けたどんよりとしたもやもやした気分も一向にぬぐえずにいて、明日のことを考えれば考えるほどそれは重たくまとわりついていた。

それよりも、アオやサトシじいさんのところに行くほうが、よっぽど素敵な日曜日になるんじゃないか──。サトシじいさんの体調のことも心配だったし、アオに会って話をしたかった。サトシじいさんにまた色々なことを尋ねてみたかった。アオの柔らかくて優しい声を、また聴きたかった。

リンクトをかけてボルボに「明日はやっぱり行けなくなった」と連絡しようとしたときに、一通のメッセージがボク宛に届いた。

明日、チコリがミミ達と一緒に来ると聴いて、とってもびっくりした!

久しぶりに会えるの、楽しみにしてます。 リズ

8. トラベルとリズ

日曜日、ボクは待ち合わせに時間通りに到達した。

そこでボクは、近くに停まっていたワゴンカーの助手席で、少しだけ顔をほころばせて運転席に座る女性型のエイド・ロボットに話しかけているミミズクを見た。

そのエイド・ロボットはボクの家の物置に仕舞われ、そして初期化されたロボットのハンナとよく似ていた。

「ミシャっていうんだよ」

ミミズクとエイド・ロボットの方をずっと見ていたボクに、ボルボがそう話しかけた。

「なにが?」

「だから、ミミズクの彼女の名前」

ボルボはそう言って、エイド・ロボットの方を指さす。

「本当に、ミミズクはロボットが好きなんだね」

ボクはミミズクの様子を見ながら、ボルボにそう言った。

「ああ。でも、トラベルでDにアクセスしてるときは、違うけどな。仮想世界の中でないと、人間の女に反応しないんだ」

「そうなんだ」

「トラベルの間だけは、あいつら恋人みたいになるよ」

「あいつらって?」

「ミミズクとリズ」

「どうした?」

「え」

「顔がこわばってるけど」

「あ、いや。──ミミズクとリズは、どういう関係なの」

「幼馴染なんだよ、あいつら。」

そのリズは、ボクより少し遅れてやってきた。彼女はボクに気づくと、笑顔で手を振ってくれた。

「チコリ、本当に久しぶりだねぇ。・・・少し、背伸びたんじゃない?」

そう話しかけてきた彼女からは、夏休みの終わりに老人街でバッタリ会った時の、近寄りがたいような雰囲気は全く感じられなかった。──まるで、あのときのことが夢であったかのように。

この日の彼女は、上品なオレンジ色のウィンドブレーカーと、色の浅いジーンズの恰好をしていて、長い髪は後ろでまとめてポニーテールにしていた。深く被った真っ黒のキャップは彼女の小さい頭をしっかりと包み込んでいて、目の下部分に深い影を創っていた。そして、その影の中にある二つの瞳はいつもより野性的に、活き活きと、ボクの目に映った。

「ところでお前さ、そんな始業式に行くような恰好でいいの?結構汚れると思うよ」

ボクの服装を見ながら、ボルボがそう言ってきた。

「え、汚れるようなことするの?」

「昨日、ミミズクが説明していただろ。ちゃんと聞いてなかったのか」

「それより、Aアバターは用意してきたよね」

ワゴンカーから降りてきたミミズクがそうボクに話しかけてきた。

「Aアバター、ってなに」

「『アダルトアバター』。成人用のアバターだよ。昨日説明したよな」

「──ごめん、よく解らない。聞き漏らしてたのかな」

ボクがそう応えると、ボルボとリズが驚いたようにボクの方を向いてきた。

「──え、まじで?」

「持ってないの、Aアバター?」

「どうするかな。今から準備するか」

「でもさ、普通持ってるもんじゃないの。Dやってなくたって一時結構流行っただろ、Aアバター。『あなたの未来をイメージして、造ってみましょう』って」

「持ってないから、こういう反応なんでしょ」

「お前、人の話聞かなすぎ」

ボルボが笑って言った。

「・・・──まあ、しょうがないか。時間もあまりないし、このまま行こう」

「うん、良いんじゃない?チコリの今日の服装、なんか大人っぽいし」

「そろそろ出発の時間です」

凛とした声が、ボク達に向けてワゴンカーから聴こえてきた。ミミズクのエイド・ロボットだ。ミミズクは彼女──ミシャに向かって、軽く手を挙げて、それからボクらに「行こう」と言った。

ボク達はワゴンカーに乗り込んで、ミシャの運転のもと有害区域に向かっていった。車は音もなく街を走りぬけ、サトシじいさんの住む老人街より更に海側に抜けていって、そこから二〇分ほど走った後、大きなゲートを三つくらいくぐって、ようやく停まった。

「──ここからはリンクトの通信、繋げとくように。あとチコリ、建物や地面をじかに触らないようにね。かなり汚染されてるから」

ミミズクはそう言うと、ボルボと共にすぐに停車したワゴンカーから出て、無人の通りを歩きだした。それに続いて、リズとボクが車を降りた。

あたり一面が廃墟だった。二つ目のゲートをくぐるまでは、たまに浮浪者の姿が見えたが、ここでは人間はもちろん、鳥や虫、植物さえもなくて、更には、「音」すらなかった。ボク達の歩くときに、靴の裏と地面がこすれる音、そしてワゴンカーの静かなエンジン音以外、有害区域からは何も聴こえてこなかった。

「このエリアまでゲートをくぐってこれるのは、俺たちだけなんだぜ」

ボルボが得意げにそう言った。

「・・・なんでボク達は入れるんだろう?」

「そりゃあれだよ、俺たちが特別な存在だから」

「行政のシステムをハッキングしたんだよ。・・・大丈夫、この時間は監視されていないからまずバレないよ。万一の場合は、すぐにミシャが知らせてくれる」

ミミズクがボルボの回答を訂正するように説明した。

そのミシャは運転席から降りず、そのまま前方──ミミズク達が歩いている方向を見ていた。

「彼女はお留守番なの」

リズがボクにそう話しかけてきた。

「え?」

「エイド・ロボットはDの世界に入れないから」

「──ああ。そうなんだね」

前方を歩いていたボルボが後ろを振り返り、早く来いよという表情を送ってきた。

「訊いたよ?最近、ケイと仲良くしてるって」

ボルボ達に倣って歩き始めて少ししてから、リズはそう言ってきた。

「──訊いたって、誰から?」

「ケイ本人から」

「ケイが、自分で言ったの?『ボクと仲良い』って」

「ううん。そうは言わないけど。なんか、あたしと会ってるときもチコリのことばっかり話すから」

「そう」

「うん。仲良くしてあげてね。あの子、寂しがり屋だから」

「リズは、なんでこの、・・・トラベル、に参加してるの?」

「え?」

「いや、なんでかなって思って。なんか、こういうのって、あんまり女子はやらなそうだし」

「ふーん、──変なの」

「何が」

「まだ体験してもないのに、『女子がやらなそうな感じ』って」

「──あ、そうだね。確かに」

「なんでそう思うの?──これから先、どうなるか不安だから?」

「不安って、ボクが?」

「そう」

「どうだろう、別にそんなこと無いと思うけど」

「善く生きよう。そのために、多くのことを知ろう」

「え?」

「──それが、このグループのスローガンなんだって」

「・・・つまり、多くのことを知るために、Dを使うってことかな」

「さあ。それはミミズクとボルボが考えてることだから」

「リズは、何を考えてるの」

「あたし?」

「そう」

「ねえ、少し歩くペース早めない?あいつら、どんどん先行っちゃってるから」

大分先の方で、ミミズクが少し神経質そうにこちらを振り返るのが見えた。ボク達は少しだけ速足になって、彼らの方へと向かった。

「──私が思うことは、後悔なく満足しながら生きていくためには、良いことも悪いことも分け隔てなく知っておいたほうが良いってこと」

「悪いこと?」

「そう」

「悪いことって、どんなこと?」

「どんなことでも。一人のひとが『それは良くない。悪いことだ』と言い出して、周りの人も『確かにそうだね』と感じてしまえば、それは悪いことでしょ」

「そうなの?」

「そうよ。知らなかったの?」

「そういう風に考えたことはなかったよ」

「ふうん」

「なんで、悪いことも知っておいた方が良いと思うの」

「もっと、ワクワクしながら生きていたいから」

「悪いことを知ることが、ワクワクすることなの?」

「うーーん、そういう訳じゃないと思うけど」

「じゃあなんで」

「多分ね、ワクワクすることって、色んなものの外側にあるような気がするの」

「外側?」

「そう。普段、私たちはその『外側』にはなかなか行けない」

「外側ってなに?」

「それより、チコリは」

「え?」

「チコリは、なんで今日参加しようと思ったの?」

リズはそう言って、ボクの顔を覗き込んだ。

「ワクワクしたいから──っていうのは確かにあるかもしれない」

ボクはしばらく考えた後、慎重に言葉を選びながら、そう応えた。

「いいね!──チコリのワクワクしてるところ、あたしも見てみたい」

「うん」

「ワクワクしているところ悪いんだけどさ、そろそろアクセス開始するらしいよ」

十メートルほど先を歩いているはずのボルボが、リンクトを通して急に会話に入り込んた。

「──気を付けてね。リンクトでネットワーク繋げてるときは、会話も筒抜けだから」

リズはボクの慌てた表情を見ながら、少しいたずらっぽい表情をしてそう言った。

ミミズクとボルボは立ち止まり、こちらの方を向いた。──ボクたちを見ているのではなく、今まで歩いてきた方向を眺めていた。そしてミミズクはリュックからタブレット端末を出して操作をしはじめた。

ボルボはというと、ミミズクの顔とタブレット端末を交互に覗きながら、色々と話しかけている。──おそらく、他愛もないジョークを言っているのだろう。ボルボが何か言うたびにミミズクの顔が変化して、そしてその度にボルボは嬉々として、そんな二人の様相がまるでコントの様だった。

ボク達がミミズクのところに追いついたとき、ミミズクはノート端末から目を離さずに、

「準備オーケー。始まるよ」

と言った。

「ねえ、行き先は?」リズが人懐っこそうに、ミミズクにそう訊いた。

「──知ってるでしょ。今回は君のリクエストなんだから」

「でもほら、一応。──初めての人もいるんだし」

ミミズクは顔をいつもよりも一層しわくちゃにして答えた。

「場所はここ、A地区。時間軸は二〇二二年の十二月二十四日」

「おお、クリスマス?」

ボルボが嬉しそうにはしゃいで言った。

「──始まった」

ミミズクのその一声で、ボルボもリズも少しだけ緊張した趣きで、辺りを見渡し始めた。──何かが始まる。でも、その何かはなかなか始まらなかった。それでも皆、じっと思い思いの方向を見つめて、その場で静止していた。

「ついて来いよ、チコリ」

ボルボがふと、ボクの方を向いてそう話しかけた。

「何を」

「ありったけの、想像力を駆使するんだ」

「想像力?」

「あ、そうかお前、想像力ないんだよな。とにかく、絞り出していこうぜ」

「だめよ、そういう風に言うと。やらされ感出ちゃうんだから」

「そうか。じゃあチコリ、自然にな」

「そう、リラックスして」

曇り空は一層どんよりと重くなり、いまにも雨が降り出しそうだった。ボクらはじっと、Dが始まるのを待っていて、その間もあたりは寂しい夢の中のように薄暗くなっていった。

──はじめに感じたのは、背筋がざわつくような悪寒だった。

「どうだ。シンクロしてきてるか」

「チコリが少し遅れてるね」

ミミズクがノート端末の覗きながらそう応える。

「まじか。チコリ、頑張れ」

「だから!」

「あ、そうか。チコリ、自然に、リラックスだ」

ボクの周囲でリズ達が話している。でも、その内容はどんどんボクの意識の外側へと逸れていった。

誰もいないはずの空虚な街から、建物から、建物の窓の中から、何か薄暗く蠢く生物がゴソリと、それから一斉に動き出そうとするような、そんな前触れを感じた。

──段々と、今見えている風景が現実では無いような、もしくはボクの現在の感覚から現実感が薄れていくような感覚が、全身を浸食し始めた。

ボクの肩に誰かが手を載せた。

振り向くと、サトシじいさんとアオが笑いながら頷いていた。

「お前さ、体が震えてるぞ」

「大丈夫?リラックスして」

──でもその声は、サトシじいさんとアオのものではなく、ボルボと、そしてリズのものだった。

あのふたりがここにいるはずないじゃないか。

ああそうか、これもDが見せている風景なんだね。

でも、ボクが以前Dをやったときより、格段にスケールが大きいよ。

え、何言ってるのチコリ大丈夫なの。

うん、大丈夫だよ。ボクはここにいる。

ああ、大丈夫だ。

そうね、あなたはここにいる。

いつの間にかサトシじいさん達は眼前から消え去っていて、違う何かがボクに向かって、こう言った。

ここにいて、良いんだからね。

それはサトシじいさんの声でもアオの声でもなく、この場にいる誰の声でもなかった。

そしてその声の影も見えなくなって、それと同時に周囲の風景が一変したとき、ボクはその声の正体に突然気付いた。──母さんの声だった。

◇ ◇ ◇

廃墟が生き返り、人が現れ出し、そして多くの光と音が産まれた。

ボクはいつの間にか、見知らぬ街の中にいた。

──反射しあうネオンや建物の明かりと騒音で、世界は充たされていた。何人かの通行人がボクと目が合い、すぐに逸らして通り過ぎていった。

「おお、クリスマス!」

ボクの隣にいた褐色系の体格の良い青年が陽気にはしゃぎながら、ボルボの声色でそう言った。その隣にはすらっとした、ボクと同じくらいの身長の綺麗な女の人が同じように真っ白な歯を見せて笑っていた。ボクの視線に気づくと、その女性はボクに微笑みかけながら、

「ね、ワクワクするでしょ」

と言った。──リズの声だった。

「残り一時間四十八分だ。行こう」

どうやらこれが【Aアバター】らしい、とボクは大きく様変わりしながらも元の特徴をいくつか残しているリズとボルボを見ながらそう推理することが出来た。だけど、ミミズクの声を発した男の姿には、あまりもの変わりように大層びっくりしてしまった。成人ボルボと同じくらい背が高くて、不自然なくらい足も長く、元からはとても想像がつかないくらい、顔立ちも変わっていた。

「一応補足しておくと、こいつミミズクだから」

成人ボルボは笑いながらそう言った。

「え?見れば分かるでしょう」

「わからないよ、ねえ」

大人になったリズはそう言ってまたボクに笑いかける。いつに増して華やかに着飾って、そして少し屈んでみせたときに襟元から除いた白い胸の肌の一部が見えて、それはボクをとても息苦しくさせた。

「君こそ、アバター変えたほうが良いって言ったよね。肌露出しすぎだから」

「いいじゃん。この時代こういうのが流行ってたんだから」

「チコリ、今からパーティだぜ、パーティ!」

ミミズクとリズのやり取りを気にする風もなく、成人ボルボはボクにそう言ってきて、最後の「パーティ!」のところでは辺りを見渡しながら歓声を上げるように叫んで、何人かの通行人が苛立ちげに彼のことを見て、すぐに目を逸らした。二人組の女性だけが、ボク達のほうに視線を向けたまま、可笑しそうにクスクス笑いながら通り過ぎていった。すこしの間満足そうにその二人組の後姿を眺めていた成人ボルボは、彼女たちが人混みで完全に見えなくなってから、またボクに話しかけた。

「チコリ、お前ってさ、パーティって好きか」

「パーティ?」

「そう。音楽に合わせて踊って、皆と騒いで、ハイになるあれだよ」

「わからないな。行ったことないし。・・・もしかしたら、あんまり得意じゃないかも」

「ハッハハハ、チコリ!」

「・・・なに」

「ボルボ、はしゃぎすぎ」

「うるさい、このオッパイ女。今からオレ、チコリに良いこと言うところなんだから」

成人ボルボはリズにそう言い返してから、真正面からボクの目をのぞき込んできた。そして、大きな鼻息を二回ボクの顔面に吹きかけた後、彼はこう言った。

「世の中はさ、お勉強と違うんだよ、チコリ。得意とか不得意とかじゃないから。

──好きか嫌いかだよ。好きなものをどれだけ見つけて、そして追求できるか。それが重要だ」

「あたしは世の中のことそんな嫌いじゃないけど、ボルボのことは結構キライかも」

冗談と意地悪さが混ざりあったような口調で、リズがそう言った。

「そうか。でもオレは、お前のオッパイは好きだ」

「ちょっと、さっきからオッパイオッパイって、止めてよもう。下品すぎて本当にキライになりそうだから」

「だから、そういう恰好は控えた方が良いと言ったのに。それに、好きと嫌いは、実はそんなに大差ないんだよ。どちらも、意識を向けていることには変わらないのだから」

「さてと、ミミの退屈なお話が始まっちゃったから、先を急ごうかしら」

「本当は変態なだけだからな、ミミズクは」

「変態とか普通っていう区分け自体も、人が勝手にそう呼んでいるだけだよ。そんなものはどこにもない。ただ、それがあるだけなんだよ」

いつの間にか、横に並んでいたはずの三人との距離は十メートルほど広がっていた。他愛もない話で盛り上がっている彼らの姿を、ボクは少し後ろから眺めながら付いていった。

今目の前に広がる景色が、ミミズクの想像力で創り出しているであろうことに、ボクはしばらくの間圧倒されていた。彼は街一つをイメージして、そしてボク達は彼のイメージの中をこうやって歩いているのだ。

いったい、どうやればここまでの世界を作り出せるんだろう。以前ボクがDを使用した時、それはほんの一部の風景しか描けなかったこととは比べるまでもなく、そしてそのことをボルボは「想像力が乏しい」と表現したことも、その通りだと思った。

ボクの頭の中では、ついさっき聴こえてきた母さんの、「ここにいて、良いんだからね」という囁きが、繰り返し再生されていた。

本当に、そうだろうか。──と、ボクは思った。

◇ ◇ ◇

ボクが「パーティ」というものに参加するのは、この日が初めてだった。──といっても、普通のパーティじゃない。リズがミミズクにリクエストしたのは、二十年以上前に流行っていた、なんというか、とても退廃的なパーティ。

最初のうちは、「こんなパーティの何が楽しいんだろう、なぜリズはこんな世界を望んだんだろう」とボクは思った。

それでも、そこで広がる出来事は何もかも、リアルに感じられた。

扉を開いてすぐにやってきた、重低音の煩さ。フロアの中は真夜中のように暗い。そして、大勢の人の気配と、体臭とアルコールが混ざり合った匂い。湿った空気。隣で成人ボルボが短く叫んでいた。──ボルボはなんて言っているのだろうと、声の方を向いたが、彼はもう人の塊の中に進んで行ってしまっていて、そしてやっぱり辺りの薄暗さに目が慣れなくて、ふと気づくと、彼どころか、リズのこともミミズクのこともすでに見つけられなくなっていた。

まだボクの目は周囲の暗さに目が慣れずにいて、なんとなくそこから奥に進むのが躊躇われていた。入り口付近にいると、新しく人が入ってきたときに扉が開いて、そのときだけ外からの明かりが入って辺りを見回すことが出来た。

ひとりの骨格のいい男性が、ボクに豪快にぶつかってきた。一瞬驚いたようにボクを見た後、彼は少しだけ表情を緩ませながらボクの肩に手をかけて、

『ここに居ると通行の邪魔になって危ないよ』

と教えてくれた。肩からその人の湿った掌の感触を受けた。

ボクは仕方なく入り口から離れて、その近くにあるラウンジ・スペースに移動した。そこには、ソファとテーブルが無造作にいくつも置かれていていたけれど、どこも人でいっぱいだった。その近くでボクはずっと一人で立っていて、たまに人にぶつかりそうになりながら少しずつ位置を移動させながら、リズ達は今どこら辺にいるのだろうと考えていた。

「チコリ」

振り向くと、そこに成人ボルボが立っていた。

「飲むとすげースカッとするんだ、それ」

彼はグラスに入った飲み物を二つ持っていて、そのうちの一つをボクにくれた。グラスの中には、緑色のライムとミント、細かく砕けた氷、そして淡い黄金色の液体が入っていた。

「・・・これ、どうしたの」

「聴こえない!」

もっと大きい声で話すように、成人ボルボは口を大きく開けて指を示した。

「──ありがとう!」

ボクは受け取ったグラスを少しだけ成人ボルボの方に向けて、伝える言葉を変えた。するとボルボはそのグラスに自分のものを軽くぶつけてきた。

「すごいね」

──何か言わないと、と思いボクは、改めて周りを見渡すような仕草をしてみせながら成人ボルボにそう言った。

「聴こえない!」

「すごいって言ったんだよ!」

ボクは声を大きくしてそう言った。

「すごいって何が?」

「ミミズクが!」──一瞬返事に詰まりながら、ボクはそう応えた。

「なんで?」

「だって、Dでこんな世界を創ったんでしょ?」

「違うよ!」

成人ボルボは笑いながらそう応えた。

「あれ見てみろよ!」

彼の示す方向を見ると、そこには小さなステージがあって、いくつもの細いポールが天井まで伸びていた。そしてその棒にじゃれつくように、何人もの人たちが身体をくねつかせていた。

「あれ、オレがイメージしたんだ。それから、あれとか、あれも!」

ボルボはフロア内の色んなものを指さした。

「土台はミミズクだけど、あいつが全部創ってる訳じゃない。オレ達皆で創っていくんだ」

「リズも?」

「もちろん」

「リズは、この世界で何を創ったんだろう」

「さあ。──誰が何を創ったかっていうのは、普段はあんまり触れないようにしてるから」

「なんで」

「だってさ、イメージってさ、思い通りにならなかったりすることもあるだろ。オレもしょっちゅう変な想像とか恥ずかしい空想しちゃうし」

「──とにかく、この世界は、君たち三人が創ったんだね」

ボクはフロアを見ながら、感心してそう言った。

「違う。三人ではない。チコリ、お前も入ってる」

成人ボルボから発せられたその声は、彼のものではなくサトシじいさんのものだった。ボクは驚いて、声の方を向いた。

「だから、オレ達みんなでこれを創ってるんだって!この建物も!人間も!あそこで踊ってる奴らも!みんなそうだ!フォオオオ!!」

そこにはやはり成人ボルボがいて、彼が発した叫び声に近くの集団のうちの何人かがこちらを振り返って、嬉しそうに何か叫びながら手を振ってきた。

「人の想像力ってさ、二人以上で掛け合わせるとその容量は何倍どころか何乗にもなるって、ミミズクが言ってただろ。それも聞いてなかった?」

「・・・言ってたっけ、そんなこと」

「とにかく、もっと楽しもうぜ。──楽しんだだけこの世界も輝いていくんだ。ほら!」

そう言って、成人ボルボはボクを人混みの方へと力いっぱい押しやった。躓きそうになりながらフロアに躍り出たボクを、数人の男女が見やった。驚いた顔、笑っている顔、冷やかしているような顔、いろんな表情がボクを迎え、それだけじゃなくて、歓声と光と音と、そして熱気がボクの周囲を包み込んでいく──ボク達が創り出しているという、空想の世界の中で。

◇ ◇ ◇

それから、どれくらい時が経っただろうか。

『──楽しんでる?』

さっきまでフロアで踊り狂っていた男が、顔面に沢山の汗をかきながら、親しみ気にボクにそう尋ねてきた。

「うん、楽しんでるよ」

男は無言で持っていたグラスをボクに向けてきた。ボクは自分のグラスをそれに軽くぶつけた。

「ダンス、上手だね」

『ありがとう、今日は最高にハッピーな気分なんだ』

「なにか良いことがあったの?」

『良いことだったら今もあったよ。こうやって君と話せたから』

そう言って男は笑いながらボクの肩をポンポンと叩いて、またフロアの中心へと歩いていった。そこには何人もの男と女が、全身で叫ぶような風に踊っていたり(成人ボルボもいた)、大声で笑いながら話し合っていたり、音楽に合わせて目を閉じて瞑想していたり(成人ミミズクもいた)していた。

ボクはカウンター席で静かに佇んでいた成人ミミズクのところに近づいていった。

「ようやく凪になってきたね」

彼のすぐ近くまでに来た時、成人ミミズクは端正で掘りの深い大きな目を閉じたまま、ボクにそう話しかけてきた。

「ナギ?」

「君の心の中だよ。──最初はかなり閉鎖的だったけど、今は大分落ち着いてきてる」

「君は、そういうのも分かるの」

「そういう感情くらい、誰だって感じられるだろう」

そう言いながら、成人ミミズクは目を閉じたまま、隣の席に座るようにボクを促した。

「・・・楽しんでる?」

しばらくの間の沈黙がなんとなく居心地が悪くて、ボクは成人ミミズクにそう訊いて、そしてすぐに後悔した。相手はこの遊びをもう何回も体験しているのに、新参者のボクが「楽しんでる」なんて、どうしようもなく変な質問じゃないか。

「別に、変じゃないよ」

成人ミミズクはそう言って、初めて目を開けてボクの方を向いた。そして、ボクの表情を見て少しだけ笑いながら、「心を読まれるのは、やっぱり苦手かな」と言った。ミミズクがボクに笑いかけたのは、これが初めてだった。そして、Dの世界では彼は完ぺきだった。服装も、仕草も、そして表情も。

「まあ、そうかもしれないね」

一呼吸置いた後、ボクは気持ちを落ち着かせてそう応えた。

「君は、少し慣れといた方が良いかもしれない」

「何に」

「人から心を見られることを。──世の中を知りたいっていう気持ちがあれば、なおさら自分を開放する必要があるから」

「なんで世の中のことを知るために、自分を開放する必要があるの」

「それは結局、同じ行為だからだよ」

「同じ行為?」

「そう」

「君は、ボクのじいさんと話し方が少し似ている」

「ナナハラ・サトシだね」

「そういえば、なんでそのことを知っていたの?」

彼と初めて会った時からずっと疑問に思っていたことを、ボクは訊いた。

「有名人だから、君のおじいさんは」

ボクがもっと質問しようとするのを遮るように、成人ミミズクは椅子から立ち上がった。

「『あなたの心は世界に通じている』──Dが開発された時のキャッチコピーだよ。まだ違反アプリに指定される前の。

──とにかく、もっと覗いてみることだ。覗くということは、心を裸にすることだから。

君の心は丸裸になって、か弱く震えだしてしまうかもしれない。それでも、そのときにきっと見えてくるよ。目の前に広がってる、本当のことを」

◇ ◇ ◇

成人ミミズクがいなくなってからも、ボクはそこから移動せずにひとり留まっていた。そして、フロアを眺めながら、彼が話していたことを思い出して、そして気持ちを開放してみようと意識していった。

──そして、それに合わせて景色は変わっていった。ミミズクの言ったとおりだった。

すべての人達が、フロアのライトアップに反射して華々しく毒々しく輝いて、それは煌びやかというよりかは、人がいつも見せずに感情の奥底に仕舞っている赤裸々な魂の核のようなものを開放したときに醸し出でてくる、一種の麻薬のような陶酔感で充たされていて、──それらをしばらく眺めているうちに、なんだかとても、楽しい気持ちになっていった。

これがリズの言う、ワクワクした気持ちなんだろうか。

──そう思ったら急にボクは、リズにそのことを直接伝えたくなった。

彼女のことを見つけようと、フロア全体を見まわした。でも、彼女はどこにもいなかった。そしてそのとき初めて、ここに来てから一度も彼女の姿を見ていなかったことに気付いた。

ボクはフロアで数人の女性とキャッキャッと踊り楽しんでいる成人ボルボを見つけ、話しかけにいった。

「ボルボ、リズはどこにいったんだろう?」

「え!なに?」──ボルボは大きな声でそう訊き返してきた。

「リズ、見なかった?」

「リズ?」

「そう!」

「さあ、見てないな──さっき、ミミズクも探してたけど!」

「そう、・・・ありがとう」

「どうだ?」

「なにが?」

「来てよかっただろ!」

「そうかもね」

「だよな!」

成人ボルボが音楽に合わせて何か叫びながら、一緒に踊っている女性たちに両手を上げてみせると、彼女たちも嬉しそうに笑いながら両手を上げて反応していた。ボクは早くリズを探し出そうと思った。──ミミズクよりも、先に。

この時のことを白状すると、ボクはもう完全にキマっていた。下腹に響いてくるくらいの大音量の重低音はボクの聴覚を突き抜け視界を麻痺させて、無限に反射して追ってくる照明の光はボクの視力だけでなく、いつのまにか思考までを鈍らせていった。そして、それとは反対に、ボクの感情はどんどん剥き出しになっていった。ミミズクの言う通り、ボクの心は丸裸になったのだ。

ボクは、立ち止まることなく、リズを見つけ出そうと、いくつもの人混みを乱暴に掻き分け、押しのけ進んでいった。

十分から十五分くらいかけて、ようやくボクはフロアからかなり離れた奥まった位置にあるテラスで、外の景色を眺めているリズを見つけた。

彼女は一人で手すりに寄りかかり、夜の街の風景を眺めていた。ボクが彼女に近づくと同時に、リズは振り向いて目を細めてボクを眺めて、軽く手を振ってくれた。

「何してるの」

ボクはリズに声を掛けた。

「別に、ちょっと酔っぱらったから、ここで夜風に当たって酔い覚まししてるの」

「酔っぱらった?」

「うん。Dに長い時間アクセスしてると、よくそうなるの」

「そうなんだ」

「チコリも、少し酔ってるんじゃない?」

「なんでそう思うの」

「なんか、いつもより目がイキイキしてる。不自然なくらい」

そういうと、彼女はおかしそうに笑い出した。──その笑い方は、ボクが初めて彼女と出会った、あの夏休みのショッピングモールでよく聴いていたものと同じで、なんだか嬉しい気持ちになった。

「昔のことを、思い出してるのね」

「なんでわかるの」

「なんとなく、かな。そういう表情をしてたから」

ボクは、このときリズに「自分もワクワクしてきた」ということを言いに来たはずだった。でも、口から出たのは全く違うコトバだった。

「リズは、ミミズクと付き合ってるの」

「え?なにそれ」

リズは目を大きく見開いて、ボクのことを見つめた。──この表情も、以前観たことがある。もっと若くて幼くて、そして瑞々しいリズでの表情で。目の前にいる、成人の女性へと変わってしまったリズは、少し苦笑いをした後、ボクの右耳の方に腕を伸ばしてきた。

「そういう人の噂話するときはね、こうやってリンクトのグループ会話の回線切らなきゃ」

彼女が触れたのは、ボクのリンクトの操作パネル部分だった。──一瞬、リンクトのフレームが視界に映り、すぐに消えた。

「──ごめん」

「いいよ、別に。あいつらそういう話、あんまり気にしないから」

「そうなの」

「うん」

「そういう風には、あまり見えなかったけど」

「ボルボだって言ってたじゃない」

「なんて」

「ミミはロボットが好きって」

「ああ、あれ」

「そう、あれ。多分ね、本当だよ」

「何が」

「だから、あいつ──ミミは、ロボットにしか恋愛感情持てないの」

「ああ、うん」

「人間の女性に対して、異性に持つような感情は一切持てないってこと」

「──そうなんだ」

「そう。だから、あたしとミミは付き合ってません。──OK?」

「リズは、ショックじゃないの」

「なんであたしがショックなの?」

リズは少し怪訝そうにボクのことを見た。

「ごめん、言い方を間違えたのかもしれない」

「いいよ、訂正してみて」

「リズは、ミミズクのことをどう思ってるの?」

「──それが、訂正後の質問でOK?」

無言で頷いたボクを見て、リズは少しだけおかしそうに笑い、

「そんな風に面と向かって質問されたこと、初めてかも」

と言った後、街の風景へと視線を移した。

「あいつのことは、好きだけど、嫌い──」

「両方なの?」

「そう、両方。──ボルボもそう。好きだけど、嫌い」

「好きだけど、嫌いだと、結局どういうことなんだろう」

「結局ってなに?」

「つまり、どういうことなのかなって」

「え・・・なんだろう、分かんないかも」

「自分のことなのに?」

「チコリは、なんで問い詰めるの?

もしかしてあたしに怒ってる?」

「ごめん、そういうつもりは、全然ないよ」

「──ライスキ」

「・・・何、それ」

「好きと嫌いを繋げると『スキライ』ってなるじゃない?で、それを逆さにしたの」

「え、・・・ああ、うん?」

「だから、ミミのことはきっと、ライスキなんだと思う。ボルボも、ほかの人のこともきっと、私はみんな、ライスキ。

どう、これで?」

「リズは、みんなのことが、・・・その、ライスキなんだ」

「うん。多分ね」

「──ボクのことも?」

「ねえ、こういうのはどう?」

リズはボクの問いを無視して、そう訊いてきた。

「──なに?」

「今から三分間ね、目を瞑る。で、三分後に目を開けたとき、その間考えてたことを伝えあうの」

「どうして?」

「どうしても」

「なんか変だよ、それ」

「何が変なの?」

「きっと、ボクが目を瞑っている間に、居なくなるつもりなんだろ」

「え、そんなことしないって。いくらあたしでも」

「意味が、分からないよ」

「──泣かないで」

リズにそう言われたのと、自分の頬に、一筋の涙が伝っていくのを感じたのが同時だった。

「──べつに恥ずかしいことじゃないから。初めてDに深くアクセスすると、皆そんな風になるの。心が裸になっちゃうような、そんな感じ」

リズは優しくボクの髪を撫でながら、幼子をあやす様にそう言った(成人のリズは、ボクよりも少し背が高かった)。

涙はとめどめもなく両目から溢れ出た。ボクは、どうしようもない感情の渦に飲み込まれてしまっていた。

「落ち着いて、──そう。目を瞑ったままで。

私も今、目を瞑っている。

──ねえ、今チコリはどこにいて、何をしてると思う?

──昨日はどうだった?先週は?

・・・──トウキョウに来てからの生活は、チコリにとって、どんなものだったの?」

リズの声は途中から、母さんの声へと変わっていった。目を瞑っているはずなのに、ボクの視界には、初めてトウキョウの街に来た日のこと、駅前のモールを歩き回った夏休みのこと、リズとケイとカフェスペースで話し合ったこと、サトシじいさんのいる高齢者居住エリアに行ったこと、──アオと出会ったこと、それらのシーンが浮かんでは消えて、また現われて、そして消えていった。

いつの間にか視界は完全に真っ暗になって、ようやくボクは、自分を感じることが出来た。そして、この日有害区域で、Dにアクセスしてからずっと感じていた想いを──、はっきりと、意識することが出来た。

目を開けたとき、リズはそこに、変わらずに居た。──リンクトからミミズクの声が聴こえてきた。

『なんで、グループ回線切ってるの?リズもそこにいるよね』

「──なに、考えてた?」

リズが、優しい声でそう尋ねてきた。

『監視サーバから不正アクセスのアラートが来た。──今からDを強制終了する』

「リズは?」

「チコリから教えて」

『切断まであと十秒』

「君に、ずっと会いたいと思ってたんだ」

『切断する』

──そして、再び暗闇が訪れた。

9. 秋の終わりと、冬の始まり

トウキョウに来て四ヶ月が過ぎた。

この年、十一月に入って何度か雪が降った。学校では先生も生徒たちもこの時期に雪が降ることはトウキョウでは珍しい、ということをとしきりに話していた。そして、誰もが雪が降ることを煩わしがっていた。雪が降った次の日は決まって、誰かが転んでけがをした、とかいったニュースが報道された。

思えばこの頃から、サトシじいさんの口数が少しずつ減っていったような気がする。──相変わらずボクは週三回、サトシじいさんとアオに会いに開発ラボに通っていた。この頃はもう、介護センターには寄らずに、K区内の自動バスを利用して直接開発ラボに行くようにしていた。

「忙しそうだね」

雪の降る日(──といってもK区では、ドームの屋根が雪を地面まで到達することを許さなかったけども)、ボクはラボで無言でコンピュータを操作し続けていたサトシじいさんにそう声をかけてみた。

「そうでもない。ただ、やることが沢山あるだけだよ」

「やることってどんなこと」

「アオをもっと人間らしくすることだ」

「人間らしく?」

「そうだ」

「今でも充分人間らしいと思うけど」

「そう思うか──だがアオはまだ、私たちに本心を伝えたりは殆どしていないだろう」

「本心?」

「そうだ。人は、本心を言わない相手を目の前にすると、無意識に『自分の思う通りになってくれる』と期待してしまうものだ。それだと、お互いが対等な立場にならない。無意識であったとしても、いずれどちらかが支配しはじめる」

「対等な立場になると、どうなるの」

「お互いが、相手の心からの言葉や行動を意識するようになる。そして、そのやりとりの繰り返しが、より深い気付きに紐づいていく」

「でもそれだと、意見のぶつかり合いが多くなりそう」

「それはそうだよ。──だが、対立は悪いことじゃないだろう」

「そうかな」

「そうだよ。AとBの意見が対立したときに、そのどちらが正しいかというのは大した問題ではない。結局、どちらも不完全だから、対立が起きるのだよ。大切なのは、そこで『より良い意見や考え』を探しあてられるかだ。それは、AともBとも限らない。Cかもしれないし、Dかもしれない」

そこまで言って、サトシじいさんはしばらく咳込んだ。

「──大丈夫?」

「ああ──、何の問題もない。──すべて、順調だ」

「順調?」

「こっちの話だ。──ところで、どうだ。学校のほうは」

「学校?」

「本心で話し合えるような相手は出来たか」

「本心かどうかはわからないけれど、よく話す人は出来たよ」

「そうか、それは良いことだな」

「それでさ」

「なんだ」

「アオをこれ以上人間らしくして、それからどうするの」

ボクはこの頃から段々と気になりだしていた疑問を、サトシじいさんに尋ねた。アオは夏のころと比べてどんどん「人間らしく」なっていったと思う。それはボクにとって良いことでもあったけれど、たまに悪いことでもあった。

──アオは、以前より寂しそうな表情をすることが多くなった。その度に、ボクはどうすることもできずに居たたまれない気持ちになって、そういったときは決まって、リズが、アオと同じ顔の創りの彼女が、可笑しそうに笑っているときのことが頭に浮かんだ。

「そのことを私たちが話し合う機会は、もっと先に取っておいたほうが良いだろう」

「なんで」

「まだその時ではないのだよ。『大切な話』というものは、大概にしてとても儚く柔らかいものだ。その話を受け入れる側に硬さがあると、それは浸透されずに、ときに崩れ果ててしまう」

「硬さ?」

「そうだ」

「硬いっていうのは、ボクのこと?」

「それもある。ただ、それだけではない」

「どうやったら、柔らかくなっていくの」

「──チコリ」

「ん?─・・・なに」

「少し疲れたので、奥の部屋で休もうと思っているんだが」

「え──あ、うん」

「アオのメンテナンスを解除しておくので、良かったら彼女と話をしていてくれないか」

「いいけど、・・・大丈夫なの?」

「全くもって大丈夫だよ。お前は余計な心配せずに、当初の目標を忘れずにいることだ」

「当初の目標?」

「沢山会話をして、アオをよりアオらしく、アオの性格を象ることだろう。忘れたのか?」

「──ああ」

──ボクとの話を切り上げた時のサトシじいさんの顔は、いつもより顔色が茶色く薄暗くて、刻まれたしわと重なって、まるで干し柿のようだと思った。

◇ ◇ ◇

この頃、ボクはトラベルのことをアオだけに話していた。

サトシじいさん抜きで二人になる時間が多くなったボク達だったが、次第にボクは、ボクとアオ二人の共通の話題があまりにも乏しいことに気付くようになった。──原因は、ボクとアオ両方にあったと思う。

アオは毎日の生活をラボ内で過ごしているので、その日体験してボクに話すことといったら一日の気候の変動とサトシじいさんの体調くらいのものだったし、ボクはボクで相変わらず目の前で起きていること以外には全く興味が持てず、アオが一人の時間読んでいるという世界中の書物やニュースの内容を話されても、全く理解が出来なかったから。

このころ毎週日曜日の欠かさない日課になりつつあった、ボク達──ボクと、ミミズク、ボルボ、そしてリズのトラベルでの体験談を、アオは興味深そうに聴いてくれた。いつもより少しだけ身を乗り出して、口元に、幸せそうな微笑みを浮かべながら。

「──それで、この前のトラベルでは、どこに行ったの」

「オオイ温泉というところだよ、三年くらい前の。オオイ温泉は、聞いたことある?」

「いいえ」

「──そっか」

「そこは、どんなところだったの」

「え?──ああ。

そこは、トウキョウと比べるとね、建物の数もうんと少なくて、人も少ない街。──少し物哀しさがあって、でも悪くはなかった。もちろん温泉もあるし、空も広くて、その日は山から吹いてくる風も気持ち良かった。一応デパートやコンビニもあったし、駅前には本屋やハンバーガーショップもあった。

ボクたちはそこで、街を探索して、そのあと大きな古い温泉宿に入って、ゲームコーナーで卓球をしたんだ。

──気づいたらみんな、汗だくになっててね。卓球、みんなやるの初めてだったんだ。ボクは前に、少しだけやったことあってね。

最初はすごいへたくそだったのに、少ししたらみんな上達したよ。特に、ボルボは凄かったなあ。スマッシュとかも打てるようになって。ミミズクがすごく悔しそうにしてて──。面白かったな、あの顔。あと、リズもすごく上手になってた。二人はもう、ボクより全然強くなってて。

それで、最後にみんなで温泉に入ったよ」

「楽しそう」

アオは嬉しそうに笑いかけてくれた。

「なぜ、その街を選んだのかしら」

「ボクが産まれて、育った街だったから。リズが行ってみたいって言いだしたんだ」

「そう。リズ・・・ちゃんは、なんでそこに行きたかったの」

「いつも人の多いところじゃなくて、たまには地方の田舎に行きたいって。ボルボは反対してたけどね。ボクもあまり気が進まなかった」

「どうして?」

「どうして?──どうしてだろう」

ボクが黙っているときもずっと、まるで、餌を待つ雛鳥のように、アオはボクを見続けていた。

「たぶん、思い出したくないことを思い出しそうだったから──かもしれない」

「思い出したくないことって?」

「楽しいと思ってたこと──かな」

「楽しいと思っていたことを、思い出したくなかったの?」

「うん」

「それは、どうして」

「──楽しいと、思っていたことを、──思い出したときに、『なんだ、別に大したことなかったじゃん』ってなるのが、嫌だったんだと思う。

なんて言うんだろう──

まるで、自分の──これまでが、否定──されるような、そんな気がして」

「実際にそうなったの?」

「何が?」

「否定された気持ちになった?」

「いや、ならなかったよ。

その代り、トラベルから戻ってきてすぐに、とても寂しい気持ちになった。でも、その寂しい気持ちも、少しずつ、薄れていったよ」

「どうして寂しい気持ちになったの」

「もう、過ぎてしまったことだと感じたから。あの街の風景も、寂れた商店街も、卓球コーナーのある温泉場も。・・・──今もそれらはあるけど、きっと、いつかは無くなってしまうものだから」

「どうして、無くなってしまうの」

「前に大人の人たちが話してたんだよ。この街はもうすぐ無くなるって。街全体の、人が減ってきているんだ」

「──その寂しい気持ちは、なぜ薄れていったの」

「──わからない。どうしてだろうね」

「今、どんな気持ち」

「気持ち?」

「そう。チコリの気持ち」

「えっと・・・、なんだろう。うまく言い表せないな」

「そう」

「うん」

「──楽しかった」

「何が?」

「チコリのお話。──また、聴かせて」

──ふと、アオの笑みから、薄暗い、何か不穏な感情を意識することがあって、この時も、そうだった。

そのことを言葉で説明するのは、とても難しい。その薄暗い何かは、彼女のものだったのかもしれないし、もしかしたらそれはボクの心から芽生えた感情で、その写しを、アオを通して見ていたということだったのかもしれない。

トラベルの話を聴いているときの、アオのその端正な顔立ちから発せられる美しい笑みは、いつでもボクをとても興奮させて、蕩けさせるくらい幸せな気持ちにしてくれた。でも、それ以外の、得体のしれない薄暗いなにかも、ボク達二人の間で存在しはじめていた。

◇ ◇ ◇

「ねえ、最近日曜日なにやってるの」

この時期、ボクはこの質問を毎週ケイから質問された。最近になってケイはボクに毎日頻繁にメッセージを送るようになってきていた。一日に、何度もだ。なるべくボクも返事するようにしていたけど、リズ達とのトラベルをしているときはどうしても返信が遅れて、それはボクの予想以上にケイの平常心をかき乱すようだった。

「別に──親戚の見舞いに、介護センターに行ったりとか、いろいろだよ」

「ふうん」

ケイは一週間経つとまた同じ質問をして、ボクその度に同じ回答をした。そしてボクがそんなあいまいな回答をする度に、彼女は機嫌を悪くしたり、やりきれなそうな表情をよぎらせたりした。

この頃からボクは、ケイと一緒にいるのが、はっきりと苦痛と感じるようになってきていた。彼女が頻繁に陥る、やや自分本位で他者批判の多い思考と会話には本当にうんざりしたし、苛々することもあった。

変わったことと言えば、ケイとの会話でボクがムスッとしてくると、彼女も負けずにムスッとするようになったことだろう。──つまり、ボクら二人の間で、沈黙の時間になることが多くなってきた。

──ケイは、相変わらずクラスで孤立していた。ボクがリズ達とトラベルを楽しんだ次の日に、ケイが「最近、リズが忙しいみたいであまり会えていない」と愚痴を言ったこともあった。

彼女はいつも寂しかったのだ。そして、その寂しさを、段々とボクに隠さずにするようになっていた。──そんな彼女の態度に、ボクははっきりとした嫌悪感を、感じていた。

「チコリ、何か欲しいものってある?」

下校中、ケイが急にそう訊いてきた。

「え、なんで」

「ほら、もうすぐクリスマスじゃない」

「──ああ」

「なんかあったら言いなよ。そんな高くないやつでなかったら、買ってあげる」

「いいよ、そんな」

「なんで?」

「ボクはそんなお金持ってないし、ケイに何か良いの買ってあげられそうにないし」

「あんたのプレゼントなんて期待してないから」

ケイはそう言ったが、明らかにボクの一言に傷ついた風だった。

「欲しいの、なにかないの」

しばらくして、ケイはまた訊いた。

「うーん・・・」

ボクは少しだけ落ち着かない気持ちになって、ケイから何を貰ったら嬉しいだろうかを考えてみたけれど、何も思いつかなかった。

「じゃあ、あたしが勝手に考えるね」

「え、・・・いや、だからさ」

「そのかわり」──ケイはボクの言葉を遮って、

「クリスマスの日は空けておいてね。──それでさ、どっか、行こうよ。ふたりで」

──最後の方をとてもか弱い声で、そう言った。

◇ ◇ ◇

「なんか、雰囲気が変わったな。──なあ?」

久しぶりに家に帰ってきた父さんが、ボクを見てそう言った。「──なあ?」という投げかけはボクにではなく母さんにだったのだけど、それに対して母さんからは何の反応もなかった。

「仕事は、相変わらず忙しいの」

ボクは父さんにそう訊いてみた。

「ボチボチだよ。──まあ、任せてくれる仕事があるだけ、ありがたいと思わないとな。チコリの方は、どうだ?」

「──ボクの方の、なにが?」

「ん?──ほら、新しい学校は、もう慣れたかい」

「まあ、そうだね」

「学校の勉強は付いていけてるか」

「──なんとか、かな」

「そうか」

「年末は帰ってくるの」

「ん?──ああ、うん、まあな」

父さんは少し頭をくぐもらすような様子を見せた後、ボクを見て言った。

「チコリは、年末は家族全員でゆっくり過ごしたいかい」

「うん、まあ」

──本当は、どっちでも良かった。正直、三人で暮らすには狭い家だったから、冬休み中ずっと家の中が窮屈になることを想像すると、あまり良い気はしなかった。

「そうか。じゃあ、久しぶりに、家族でどっか旅行に行ってもいいかもしれないな。

どっか行きたいところは、あるか?」

「今すぐには思いつかないよ」

「・・・──」

「どうしたの」

「いや、少し前同じような話をしたと思ってさ」

「誰が?」

「チコリからだよ」──父さんは笑いながらそう言った。

「え、そうだっけ」

「そうだよ」

「ボクが、旅行に行きたいって?」

「いや。チコリは、誰か──きっと新しい友達、の旅行の相談を受けて、父さんに訊いてきたんだと思う」

「──ああ」

そこでボクは、夏休みのとき父さんにリズの家族旅行の件で相談したことを思い出した。あの後、リズからどこに旅行に行ったという話は聞いていない。そもそも家族旅行自体、行ったかどうかも。──なんとなく、リズは旅行に行っていないんじゃないだろうか──と、そんな気がした。

「そのとき、父さんが『他人の期待していることを当てようとしても、大抵外れる』って言ったのは覚えてるかい」

「あぁ、うん。──なんとなく」

「あの話には少しだけ続きがあってね、──相手の考えていることを探ろうとしたとき、その相手はそうされていることに気づくと、更に隠そうとしたり、はぐらかそうとするんだ」

「なんで隠そうとするんだろう」

「誰だって、自分の本当に考えていることは知られたくないだろう?なぜなら、それは『自分だけのもの』だからね。それがダダ漏れになってるなんてことのないように、人は半分無意識に、自分の内側を見ようとしてくる相手を警戒するんだよ」

「──話をまとめると」

ずっと黙っていたボクをしばらく見て、父さんは続けて言った。

「父さんは、これまでチコリの考えていることはなんでも分かっているつもりだった」

「そうなの」

「ああ。でも、今日チコリに会って、『もうそうじゃない』ということが分かったんだ。──それはね、チコリ、お前が大人になってきたからだと思っている」

「・・・そうなのかな」

「父さんがこの家にあまり帰ってこれなくなった間、きっと、色々なことがあったんだろう。もしかしたら、チコリにとって父さんはもうあまり必要ない存在なのかもしれないね・・・──いや、これは悪いことじゃなくて、子供は皆、そうやって育っていくんだよ」

父さんは感慨深そうに、ボクのことを見ていた。

「──そうだな、冬休みは旅行じゃなくて、こうやってゆっくり話をする時間を沢山持とうか。

そして、チコリが最近どんな体験して、どんなことを想ったり、気付いたりしたか、聞かせてほしい。父さんも、父さんの最近のことを、チコリに話していくよ」

◇ ◇ ◇

──結局、父さんとのこの約束が果たされることはなかった。なぜなら、父さんはこれから先、この家に帰ってくることは二度となかったからだ。

↓次の話

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?