トウキョウのチコリ 1章

◇ 1章 2037年 夏

1. 都会での新しい生活

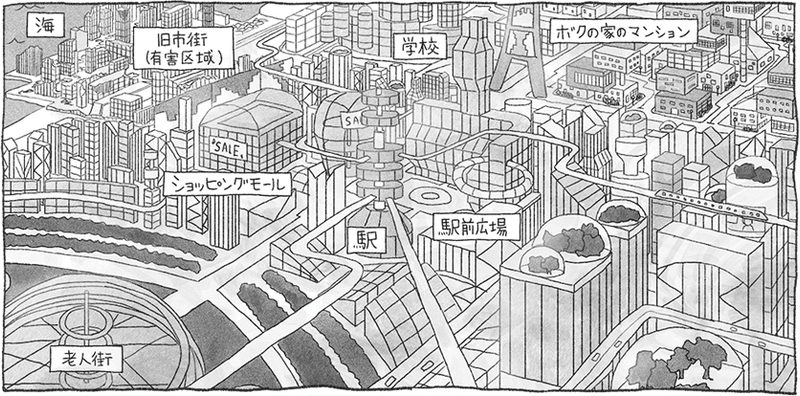

十四歳の夏、ボクはトウキョウに移り住むことになった。

それまでボクが住んでいたのは東北の古い温泉街で、道でばったり出会う人は皆顔見知りで、商店街の殆どは無人の空き家だった。そして、そのうちの数軒はボクらの秘密基地的な、格好の遊び場だった。

通っていた中学校では、ボクを含めて全校で八人の生徒がいた。そのなかで、ボクが苦手と感じる生徒が年上と年下にそれぞれ一人いたけれど、それ以外はそれなりに仲良くやっていたと思う。でも、今ではもう誰とも連絡を取り合っていない。

◇ ◇ ◇

教室に集まった七人の生徒達に「来月からトウキョウに引っ越すことになった」と伝えた日、彼らはショックを受けたようだった。でも、すぐにそのことを諦めて、「今日の放課後なにするか」を話し合っていた。その瞬間から、ボクはもう彼らの仲間ではなくなってしまった。

トウキョウに出発する前日にボクは皆にひとりずつ、丁寧に文章を考えてメールを送った。いままでありがとう、もしトウキョウに来ることがあったら遊びに来てね、といったような内容で。でも、だれからも返信はこなかった。

それから一ヶ月経って、カヤノからメッセージが届いた。彼女はボクより学年が一つ下の女の子で、そんなに仲良くしていた訳ではなく、だから彼女だけからメッセージが届いたことにまずボクは驚いた。

(No Tittle)

私たちは変わらず元気です。チコリくんは元気ですか?

まるで、七夕の短冊に描かれたような短い文章だった。──ちなみに、「チコリ」という変わった名前はボクのことだ。

ボクは、カヤノに返事を書いた。

Re:(No Tittle)

連絡ありがとう。元気ですか。トウキョウはすごく楽しいところですが、

もしカヤノや皆が一緒だったら、きっともっと楽しかったのに、と思います。

もしトウキョウに来ることがあったら案内しますので連絡ください。

それから数日待ったけれど、カヤノからまたメールが来ることはなかった。ボクは再度メールを送ってみた。そして、その数週間後に、もう彼女からメールがくることは無いだろうということを、悟った。

◇ ◇ ◇

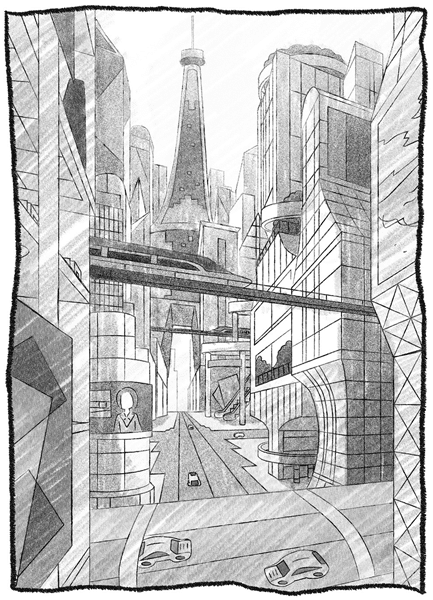

トウキョウの都会的な街並みや建物と、道行く人の見た目や様々な個性は、当時ボクの好奇心をとても強く掻き立てた。だけどその感情は、段々と不安へと変わっていくこともあった。

ボクの住むマンションから最寄りの駅までは歩いて二十分程で、駅前には大きなショッピングモールがあった。前の学校のグラウンド三十個分くらいはありそうな広さを持つそのモールは、街のシンボル的な存在で、ボクは引っ越した翌日から毎日のようにそこに通った。

最初のうちは、初めて見る都会のにぎやかさや華やかさにちょっとした高揚感を持ちながらモールの中を探検していたが、数日経つと段々と、不穏な、落ち着かない気持ちになることも多くなってきた。──周囲の人たちのボクに対するちょっとした悪感情に、段々と気付くようになってきたからだ。

例えば、通路を急いで歩く人たちの多くは、ボクのことをいかにも邪魔そうに、しかめっ面をしながら追い越していった。モール内のショップで待機している売り子の人たちは、新しい来店客の姿にとびっきりの笑顔を見せてくれたが、その相手がボクと知ると一瞬でその表情をかき消した。

ゲームパークでたまに同世代の子たちと出会ったりすれ違ったりすることもあった。彼らは最初に好奇な目でボクを見つめるのだが、その後決まって蔑んだ表情を浮かべるか、つまらないものを見たかのような冷めた表情に変え、視線を戻していった。その度にボクは、自分でもわからない恥ずかしい気持ちでいっぱいになった。

◇ ◇ ◇

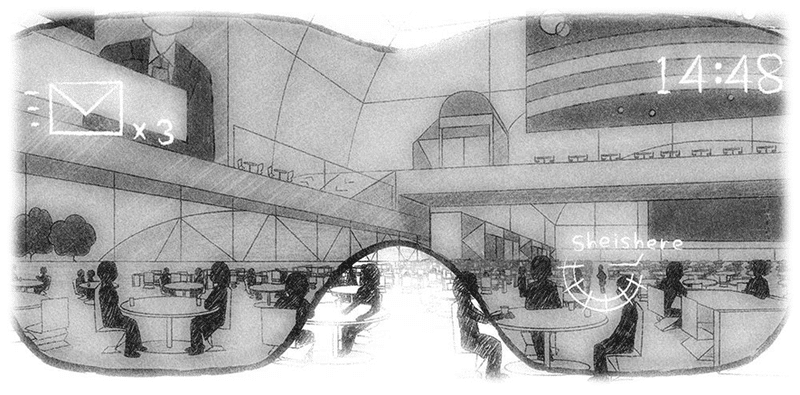

トウキョウに来てからすぐに、母さんはボクに中古の【リンクト】を貰ってきてくれた。

──今ではもう廃れてしまった眼鏡形状のインターネット・デバイスだ。でも、この時期でそれすら持っていない人はあきらかに少数派だった。

新品のリンクトはとても高価品だったので、母さんは同じくトウキョウに住んでいた「サトシじいさん」という親戚から中古品でもう使わなくなっていた「それ」を譲ってもらったのだ。

はじめて手にしたリンクトは縁の部分が歪んでいたり、レンズに少しだけヒビが入っていたりしたけれど、薄銀色に鈍く輝く、サングラスのような「それ」を颯爽と装着してみた時、ボクはなんだか、それだけで都会人になったような、少し誇らしげな気持ちになった。

「お母さんもあんまり使い方わからないんだけど、これからはそれをスマホの代わりにして」

新居での最初の一週間、ボクはこのリンクトという機械を使いこなそうと、徹底的にいじくりまわした。引っ越しのタイミングでボクの旧式のスマホは契約を終了していて、とにかくこのリンクトを使いこなせないと前のクラスメイトとも連絡が取れないし、これから出会う新しいクラスメイトとのコミュニケーションにも付いていけないだろうと思ったからだ。

リンクト自体についてはテレビのコマーシャルやアニメのキャラクターたちが使っているのを観ていたのである程度は知っていたけれど、そこで観た風に使いこなせるようにすることはなかなか大変な作業だった。更には、この中古品に登録されたソフトの殆どは英語で表記されていて、立ち上げると同時に成人向けの動画広告がしつこく何度も表示された。

それでも十日ほど経つと、ボクは大人の男子と女子の身体がどんな形状になって、そしてどんな営みをすることになるのかといった知識だけでなく、リンクトの使い方自体もちゃんとマスターしていった。ボクはリンクトをかけてリビングのソファに座り、視界に次々と顕れるアイコンメニューを黙々とクリックして画面を押し進めていった。

リンクトはボクの指示に応え、様々な機能を視界に並べていってくれる。インターネットサイトの表示や、世界地図と各地の動画、そしてそこで様々なタイプの人たちがリンクトを通して、ボクに笑いかけてくる。

当時特にボクが印象に残ったリンクトの機能は、「Dream(ドリーム)」という名前のプログラムだった。

ドリームを開始すると、一瞬視界がパッと暗くなって、また元の状態に戻る。でもすぐその後に、ゆっくりとした、大きな変化が視界に訪れるのだ。

その変化は、使うときによって変わり、ふとすると終わってしまう。終わるタイミングはときによってまちまちだ。二分くらい続くときもあるし、十秒も経たずに終わってしまうこともある。

最初にボクがドリームを起動したとき、目の前にカヤノが現れた。カヤノはボクの部屋で、はにかみながらボクのことをじっと見つめていた。ボクはカヤノのほうに近づこうとして、テーブルに足をひっかけて転んでしまって、起き上がった時にはもう彼女は居なかった。

次にまたドリームを立ち上げると、今度は引っ越す前のボクが遊び場にしていた、近所の空き家の室内と、そこでたむろする仲間達の姿が映った。彼らは楽しそうに会話をして、たまにボクの方に笑顔を向けてくれた。それで、ボクも彼らに話しかけようとしたときに、彼らと、空き家の風景は消えてしまった。あとに残ったのは、いつもの狭いリビングだった。

ドリームは、リンクトを掛けているものが抱く空想を視界に映し出してくれるアプリだ。でも、空想自体がとてもあやふやであいまいなのと同じように、そのアプリの動作もとても不安定だった。

何度かドリームを使っていくうちに、そのアプリが映し出す風景が消えてしまうのは、ボクが緊張したり焦ったりするのと関係していることが分かってきた。落ち着いて、リラックスした気持ちでいれば、その分ドリームは長い時間続く。それに気づくまでに何度もボクは家じゅうの色んな所に頭や手足をぶつけたり、急に大声を出して近くにいた母さんをびっくりさせてしまったりした。

「この前、メールをくれてありがとう」

ボクは、ドリームを通して久しぶりに顕れたカヤノにそう言ってみた。父さんも母さんも家を出ていて、ここに居るのはボクとカヤノだけだった。カヤノはまたはにかみながら、コクンと頷いた。そして彼女は手に持って開いていた本に目を移した。

「何の本を読んでいるの?」

ボクは彼女にそう訊いてみた。カヤノは少し困ったように笑いながら、ボクにその本の表紙を見せた。少女漫画だった。ボクがまったく興味なさそうな種類のやつだ。

「それ、面白いの」

カヤノは困ったようにまた笑いかけた。そんな彼女の様子にボクはじれったくなって、

「今から外に行って遊びに行かない?」と聞いた。

──しばらくの間があって、彼女は少しか細い声になって応えた。

「今からお風呂に入るの」

「え」

そう言った後、カヤノはゆっくりと身に着けているものを脱いでいった。

すべての服を脱ぎ終えたと同時に、彼女は消えた。

◇ ◇ ◇

ボクは、母さんが留守のときを見計らっては狂ったように「ドリーム」を使い続けた。

そんな日が何日も続いて、ある日急にリンクトの視界に英語のエラーメッセージが沢山出てきて、その後まったく反応しなくなってしまった。

ボクはすぐに、母さんにリンクトが壊れてしまったことを伝えた。

ボクの報告を聴いた母さんは、

「ねえ、なんでこんなすぐ壊れたの」と無表情に言った。

そのとき、家にはボクと母さんしかいなくて、ボク達はリビングのテーブルをはさんで座っていた。

「たぶん、不良品だと思うんだ」

「不良品?」

母さんはそう言って、しばらくボクのことをじっと見つめた。母さんはテーブルに置かれたリンクトをずっと、長い時間眺めていた。

「ほら、ここを見てごらんよ」

沈黙に耐え切れず、ボクはそう声をかけた。壊れたリンクトにはへこみやレンズ部分の亀裂が合計六か所くらいあって、その中でボクが新しく作ったのは二か所だけだった。

だから、リンクトが壊れた原因も、前の持ち主による割合が三分の二くらいはあったと思う、といった説明をしはじめたとき、母さんはボクの話を遮ってきた。

「──当分の間は、リンクトなしで我慢なさい」

と言って席を立ち、母さんはその時宣言したことを忠実に実行した。

ボクはこのとき以降三ヶ月の間、リンクト無しで過ごすことになった。そしてそれは、ボクが新しい学校でなかなか友達ができなかった要因のひとつにもなった。

◇ ◇ ◇

ボクがトウキョウに引っ越してやらかしたヘマは、実はこれだけではない。リンクトが我が家に来る少し前まで存在していた、家庭用ロボットの【エイド】について、そしてボクとそのロボットの間でどんなことがあったかも、きちんと話しておこうと思う。

今ではもう当たり前のように世の中に溢れているこのロボットだけど、自分の家で持つという経験は、リンクト同様初めてのことだった。

ボクらが住むこのマンションは「サトシじいさん」というボクの父方のおじいさんの持ち主で、サトシじいさんが高齢者用居住エリアに移り住むことになって空きが出たので、ボクらはそこに住めることになったのだ。

そして、サトシじいさんは所有していたエイドを連れて行かなかったので、結果、彼女(女性型だった)は部屋の先住者としてボクらを迎え入れる形になった。──まあ、ボクらが初めて部屋に入ったとき、彼女の電源は落とされていたのだけれど。

「そのロボットさ、電源つけてみようよ」

ボクはエイドを有無も言わさず物置に片付けようとする母さんにそう提案してみた。

「いいのよ、これは。サトシおじいさんが一人暮らしだったから使っていたものなんだから。──私たちには必要ないでしょ?」

母さんはボクの顔を見ずにそう応えながら、やや乱暴にエイドをしまい込んだ。エイドの胸部分には「ハンナ」と描かれたプレートが付いていた。

「このロボット、ハンナって名前なんだね」

「どうでもいいでしょ、ロボットの名前なんて」

もうこれ以上ロボットの話をするな、という威圧感を出しながら、母さんは短くそう応えた。だからボクは、母さんの留守の間に「ハンナ」を物置から引っ張り出すことにした。

ハンナの電源スイッチは背中の腰部分に付いていた。そのスイッチを押すと、ハンナは「ヴゥゥン・・・」という機械音を出しはじめた。その間、ハンナの全身に電気のエネルギーが段々と満たされていくのが伝わってきた。

──三分くらい経つと、ハンナはゆっくりと周囲を見渡すように首から上を左右に振りだし、やがてボクのいる方角に顔の向きを落ち着かせると、また「ヴゥゥン・・・」という音を出し始めた。

「サトシ、おはよう。久しぶりね。五ヶ月振りかしら」

急にハンナの顔のところからからそんな音声が流れてきて、ボクの方にゆっくりと手を伸ばしてきたので、ボクは驚きと興奮の入り混じった、くすぐったい気持ちになった。

「体調はどう?腰痛と左膝の痺れは大丈夫?──仕事ばかりじゃなくて、たまには身体も動かしている?」

そう言われて、ボクは反射的に腰が痛んでないか、左手が痺れていないかを確認してみたけど、そんな症状はまったくなかった。そしてもちろん、「仕事で忙しい」なんてこともなかった。

「・・・どうしたの?具合悪いの、サトシ」

彼女はそう言って、首を少し傾げた。・・・ロボットのくせしてなかなか可愛い仕草をするんだな、とボクは感心した。

「体調はとてもいいよ、ハンナ。あと、ボクの名前はサトシじゃなくて、チコリだよ」

「・・・」

ハンナは首を少し傾げたまま、少しの間を作ったあと、また喋り出した。

「チコリ、はじめまして」

「うん。はじめまして。ハンナ」

ロボットから「チコリ」という名前を呼んでもらったとき、背中が少しぞくぞくした。

「チコリは、サトシのお友達?」

「サトシじいさんは、ボクのおじいちゃんだよ」

「──・・・おじいちゃん?」

「えっと・・・おじいちゃんはボクのお父さんの、お父さんのことなんだけど。──とにかく、仲は良いよ、サトシじいさんとは。色んな話して楽しいし」

「そう。チコリは、あたしとも色んなお話がしたいの?」

「うーん、どうだろう?」

ハンナはまた少しだけ首を傾げて、「ヴゥゥン・・・」と言った。

「チコリは、あたしといても楽しくないの?」

「え・・・ハンナとは、ついさっき知り合ったばかりだから」

「──楽しくないのね?」

「・・・えっと、まあ、うん、今のところは、そう言うことに、なるのかな」

「そう」

「・・・うん」

「そう言われると、とても悲しい気持ちになるわ」

そう言うと、ハンナは「ヴゥゥン・・・」とため息をついた後、ふと横を向いてゆっくりと歩きだしてボクから距離を取った。

「良く出来てる」

ボクは再び感心して小声でそう呟いた。なんだか以前小学校でやった即興の劇を思い出した。ボクは今、このハンナというロボットと、会話という演技をし合っている、そんな感覚だった。サトシじいさんは毎日ハンナとこんなやりとりをしていたんだろうか。

「ハンナ・・・ごめん。きっと、ボクはハンナといて楽しいんだと思う」

ボクはそう彼女に話しかけてみた。なんだかそんな風に伝えたい気分になったからだ。ハンナがサトシじいさんの友達だったら、ボクと友達になっても良いんじゃないか。それに、ロボットの友達なんて、最高にイカしてる──と、そのときのボクは思った。

するとハンナはボクから背中を向けたまま、また「ヴゥゥン・・・」と大きな吐息を吐き出した。

「チコリ、──私と、仲良くしてくれるの?」

ハンナはゆっくりとボクの方を振り向き、そう言ってきた。

「もちろんだよ、ハンナ」

そう応えながら勝手なボクは、今度はロボットとこんな会話していることに恥ずかしさと言うか、ある種の後ろめたさを感じ始めていた。

ハンナはそんなボクには全くお構いなしに、「ヴゥゥン・・・」と言いながらボクに近づいて来た。表情のない彼女がゆっくりと、同時に精密に、少しの狂いもなく、ボクの方まで迫ってくる様子に、なんだか徐々に恐怖感が出始めてきて、そろそろ電源、切っちゃった方が良いかもしれないな──なんてことを思っていたその矢先、

「・・・嬉しい。ありがとう、チコリ」

そうハンナが放った不意打ちの一言に、今度はボクの全身に電流が走り出した。

そうして、硬直したボクの体に、ハンナは優しく、──ハグをしてきた。

このときのことを正直に話すと、ロボットとはいえ母さん以外の女子からハグをされたのはこれが初めてで、またボクはすでにハンナをロボットとしてではなく、間違いなく異性として認識し始めていて、更には心臓の鼓動が聴こえるくらいバクバクしていて、同時にそんな状態に一種の心地良さすら感じてしまっていた。

だから、ボクはハンナのセラミック質なやや固い感触のハグにますます固まってその場から動けなくなっていて、それどころか両手を恐る恐るハンナの背中に回し、ボクは初めてのハグをしっかりと受けとめようといたりして、それはしばらくの間、買い出しから帰って来てリビングに入ってきた母さんに目撃されるまでの間、続いた。

◇ ◇ ◇

その後ハンナはすぐに、ボクが勝手にいじれない場所に厳重に監禁され、翌日には業者の人がやってきて彼女はフォーマット(初期化)された。

その間母さんはボクのことを一切無視し、ボクが何か話しかけても何も答えてくれなかった。

業者の人達が帰った後に初めて、母さんは

「ロボットに対して人と同じように感情を抱くのは、間違ったことだ」

とボクに教えてくれた。

それから一年と半年の間、ハンナは物置の奥にずっと押し込まれたままで、ようやくボクが中学校を卒業するころに物置の外に出されたのだけど、すぐに感情を持たない人格プログラムに上書きされた。新しくなった彼女は家のこまごました仕事をとても良くしてくれたが、ボクの問いかけには全く応じなかった。

だから、ボクがハンナと会話できたのは、後にも先にもこの時だけだ。

◇ ◇ ◇

──今でもたまに、夜寝ていると夢の終わり際に、ハンナが出てくることがある。

なぜ彼女なんだろう?これ以降もボクは沢山のロボットと出会ったし、そしてときにハンナ以上に親密に関わったロボットもあった。でも、夢に出てくるロボットは彼女であることが圧倒的に多かった。

そこは多くの人が行きかう公共の場で、ボクはいつもリンクトを通して彼女を発見するのだ。夢の中の、そしてリンクトの中の彼女は、決まって遠くからじっと、ボクを見つめている。ボクはなぜか彼女の近くに行くことができず、彼女も決してボクの方に近づこうとはしない、──そんな夢だ。

2. リズとケイとの出会い

リンクトも壊れ、エイドのハンナも活動停止され、家の中でやることが全くなくなってしまったボクは再び、駅前のショッピングモールに繰り出すようになった。

八月も半ばに差し掛かり、外は茹だるような暑さの日が続いた。そんな中、ショッピングモールの内部はとても涼しくて快適だったので、ボクは毎日片道二十分かけて全身汗だくになりながらも、駅前の避暑地に通い続けた。

更にボクは、その敷地内で大人たちから邪険にされずに、かつお金も殆どかからずにいられる格好の場所を見つけた。そこは巨大なカフェラウンジで、とても広い空間に数えきれないくらいの真っ白なテーブルと椅子があり、四隅には大画面のスクリーンがテレビ番組を流していて、周囲には飲食の出店が立ち並んでいた。そこにはボクと同じような子供たちが沢山と、あとそれと同じくらいの数の、老人たちがいた。

このカフェラウンジのところからモールの外に出ると、高齢者居住エリアへと続く一本道に出る。つまり、このスペースは老人の住む街とそれ以外の人たちの住む街との懸け橋のような場所になっている。老人たちは真っ白な椅子に座り、他の老人と楽しそうに喋っていたり、無言でスクリーンの放映するテレビ番組を観ていたり、もしくは何もしていなかった。

子供たちはというと、大抵は複数人でおしゃべりをしていたり、リンクトを使ったゲームをしたりしている子たちが大半で、ごく少数は家族と一緒に来ていた。つまり、ボクのように一人で来ている子供は、ひとりもいなかった。

とにかく広いスペースだったので、ボクは誰もいない四人掛けのテーブルに気兼ねなく座ることが出来た(最初のうちは、誰かに何か言われたりしないかととても緊張したけれど)。

ボクはひとりテーブルで、大きなスクリーンが映し出すワイドショーやアニメの再放送をずっと眺めたり、隣のテーブルの人たちの会話や行動を観察したりしていた。

ボクが特に関心を持ったのは、ボクと同世代くらいの男子たちがやっていたカードゲームだった。皆リンクトをかけて、テーブルの上に華やかなキャラクターのイラストが描かれたカードをどんどん切っていく。ときおり彼らはわっと驚きや歓喜の声を上げるが、テーブルの上のカードは何の変化もない。彼らは現実の出来事ではなく、カードに反応したリンクトが映し出す、彼らだけの別の世界の風景を観ているのだ。

そんな彼らの様子を見るたびに、ボクは中古のリンクトを壊したことをとても後悔した。もし今リンクトを壊さずに持っていたとしたら、そして一枚がボクの一ヶ月のお小遣い分にあたる値段のトレーディングカードを数枚でも持っていたら、ボクは彼らの仲間に入れてもらえたのかもしれないのにと、そんなことを考えていた。

ボクがこのカフェスペースに通い続けるようになった理由は、そんな彼らの仲間にいつか入りたかったから?──もちろん、それもある。正直言うと、とっても羨ましかった。なんとか母さんと父さんを説得して、新しいリンクトと、カードを数枚買ってもらわなくてはならない。

そうしないと、ボクはこの新しい街で、新しいグループに入れないだろうと思った。でも同時に、それはきっとすぐには難しいだろうということも解っていた。何故なら、母さんはいつも忙しそうにしていたし、そして父さんは「仕事だから」と言って、引っ越してからまだ一度も新しい家に帰ってきていなかった。

だからボクは、彼らを興味深げに観察しつづけることにした。そうして、いつか彼らの方から「一緒にやろうよ」と言ってくれることを待ち続けた。

もちろん、そんな誘いが来ることは無かった。

◇ ◇ ◇

リズとケイと初めて出会ったのも、このとき、この場所でだった。

ボクと同年代でありながらも、二人はカフェスペースでなかなか目立っていた存在であったと思う。というのも、リズのいかにもお嬢様らしい、長い艶のある黒髪と、整った顔立ち、上品で可愛らしい服装と、スカートから伸びるすらっとした足は、否応なしに周囲の人間の視線を集めていたから。そうしてリズに目が行った後に、そのすぐ斜め後ろにリズそっくりの髪型と服装と背格好の女の子がいることに、ふと、気付く。「なんて可愛らしい二人組だろう」と。・・・だけどよく見ると、そっちの子の髪の毛はちぢれてゴワゴワしていて、歩く姿は結構なガニ股で、更には、眉毛が濃く繋がっていて、歯並びが悪くて、顎が少ししゃくれている──それが、ケイだった。

リズとケイはあるとき、ボクの腰かけるテーブルの相席に付いた。彼女たちがカフェスペースに来る時間帯はちょうど人が溢れている時で、テーブルが埋まってしまっていることが多かったのだ。

「──すみません。ここ、良いですか?」

午後三時頃、快適なフロア内とは真逆に窓から見える屋外は陽炎が揺らめき、ギラギラと刺すような灼熱の日光が降り注いでいた。リズはボクの視界からそんな外の風景を遮るかのようにスーッと近づいてきて、ボクの顔を覗きこんできた。

逆光のせいで、彼女の姿はまるで蜃気楼に包まれたかのように輪郭がぼやけていたのだけど、白の中に黒い大きな瞳だけがはっきりと見えたその表情は、そのときから十数年経った今でも、鮮明に思い浮かべることが出来る──つまり、彼女は、とても綺麗だった。

「あ、うん、どうぞ・・・もちろん」

初めて話しかけられたボクは少しうわずった声でそう応えた。そしてなぜかそのとき、ボクはハンナのことを思いだしていた。

リズとケイはテーブルに付くとすぐに、二人で熱心に話しだした。正確に言うと、熱心に話しているのはケイで、リズは熱をもって話すケイをなだめようと少し苦労しているような、そんな感じだった。

「・・・だからね、あたしは、リズははっきり言っちゃっていいと思うの、ダモに。ダモはリズのことが絶対好きなんだよ。で、振り向いてほしいからああいうちょっかいをだすんだよ。それに対してね、リズは我慢することは無いと思う」

「うーん、そうかもしれないね。でも、そうじゃないかもしれないよ」

「そうじゃなくないってば。リズ、だって、迷惑してるでしょ?」

「まあ、たまにちょっと嫌だな、って思うことあるけど」

「ほら!だからさ、無視しちゃえば良いんだよ。ダモのこと。そしたら、あいつ・・・ダモだって、何もしなくなるから」

「・・・なんでケイは、ダモくんのことをそんなに気にするの?」

「だから!リズにあんなひどいことしてるのが許せないの!」

「・・・あたし、そんな困ってないよ?だって、ダモくんとはクラスも違うしね」

「リズはお人よしすぎるよ。あんなやつ、痛い目にあえばいいのに」

「ケイは優しいんだね。あたしのためにそこまで考えてくれるなんて」

「だから、もうすぐ夏休み終わりでしょ?今のうちに計画立てようよ」

「えーいいよお、そんなの。もっと楽しい計画のほうが」

「あたしね、ちょっと考えたんだ。・・・訊きたい?」

「訊いた方が良いの?それ」

リズにそう言われて、さあ今から壮大な計画を説明せんとばかりに、ケイは大きく息を吸って、それから、少し興奮を冷まそうと、目の前に合ったジュースをぐいっと飲みほした。──そして、そのジュースは、ボクがさっき買ったやつだった。

リズはすぐにそのことに気づき、大きな目を更に大きくさせて、ボクのことを見た。

「えっとね、まず、ダモがリズに話しかけたとするでしょ?で、そのときに──って訊いている?」

ケイは、リズが自分の持っているジュースとボクのことを交互に見ていることに気付き、少ししてから

「やだ!なんでここに飲みかけのジュースがあるのよ!きったない!!口付けちゃった!」

と言って、ボクの方を見て睨んだ。そのジュースはボクの月の小遣いの最後に残ったお金で買って、大切にちびちびと飲んでいたやつで、ボクはここで反論すべきだったのだろうけれど、そんな心の余裕はまったくなく、ただただ黙りこくってしまった。そしてそんなボクを見るケイの表情が怒りから侮蔑へと変わっていったとき、リズが急に大きな声で笑いだした。

「アッハハハハ!!おっかしい!!・・・それ、ケイが勝手に飲んだんじゃん!」

◇ ◇ ◇

人との出会いというのは、本当に不思議なものだ。

この日、カフェスペースが混雑していなくて彼女たちがボクのテーブルに座らなければ、そして、話に興奮したケイが誤ってボクのジュースを飲んだりしなければ、その後、ボクはリズともケイとも深い関係を持つことは決してなかっただろう。

この日の二週間後の夏休み明け、ボクが編入したクラスにはケイがいた。そして、隣のクラスにはリズがいた。そのときにはリズとは廊下ですれ違った際に軽く挨拶する程度で、ケイときたらまったく初対面であるかのように、ボクのことを知らない人扱いしたが、その数か月後に起きたことを考えると、この日の出会いは、大げさかもしれないけれど、ひとつの運命の分岐点としての、トウキョウに来てようやく起きた、ひとつめの事件らしい事件だったのだと思う。

数年経った今でははっきりとわかる、この時期、ボクが何を望んでいたのか。カフェスペースに通い、ただじっと周囲を眺めつづけていたのは、何か面白いことがないかをずっと待っていたからで、その「面白いこと」というのは、誰かと出会うことだったのだ。

ボクはそのことを無意識には気付いていたのだろうけど意識的には気付かないまま、ずっと、その「面白いこと」が起きるのをただ眺める以外に何もせず、待ち続けていた。そして、リズとケイは、そんな受け身なボクの前に颯爽と顕れて、それを提供してくれたのだ。しかも、夏休みが終わる一週間前までの、十日間も続けて。

◇ ◇ ◇

「ククク・・・──ご、ごめんなさい。新しいジュース、弁償するから。・・・あ、これ、マンゴージュースだよね?美味しいんだよねえ、ここの。

なんだかあたしも飲みたくなっちゃった。ケイも飲まない?ついでだから三人分買ってきちゃうね」

リズはそう言って、ボクはおろかケイの反応も待たずに、売店の方へと小走りに向かっていった。

「あ・・・リズ!?」

ケイは呼び止めるようにリズに声を掛けたが、全く意に介さずボクらから離れていく彼女をしばらく見やった後、あきらめたように浮いた腰を収めて座り直した。そしてリズが戻ってくるしばらくの間、決してボクの方を向かず、少し落ち着かないような、それでいて不機嫌そうな横顔で、リズの背中をずっと眺めていた。

その後、リズは三人分のマンゴージュースをトレイに乗せてニコニコしながらテーブルに戻って来た。そして、ボクの方を見て「自己紹介をしましょう」と言ってきた。

そしてボクは、彼女が二人ともボクと同じ学年で、更には、ボクが夏休み明けに通うことになる学校の生徒であることを、知った。

◇ ◇ ◇

「へー!温泉街に住んでたんだ!」

リズは目を輝かせながらボクにそう訊いてきた。ケイはというと不機嫌そうな顔をボクに隠そうともせず、小さな音で舌打ちすらしていた。

「ねえねえ、そこって、お薦め?」

「え」

「あたしね、夏休み最後に、家族旅行に行くんだけど、パパとママと、お兄ちゃんと私の四人で」

となりで、ケイがピクンと身を震わせた。

「うん」

「それでね、どこの旅館にいくか、あたしが選ぶの」

「・・・は?」

「そういう自由研究にしたんだよね、リズは」

──つまらなそうな口調で、ケイはそう説明を付け加えた。

「そう!とっても良いアイディアだと思わない?旅行の計画を立てるのが自由研究」

「え・・・あ、うん」

「やっぱりさ、自由に研究するんだったら、自分が興味持てることにしなきゃ!・・・そう思わない?」

「うん、まあなんとなく、わからなくもないよ」

正直言うと、まったく解らなかった。ボクは母さんと父さんとの旅行なんて、そんなに楽しみに思わないし、行き場所を自分で決められるのなら、迷わず「自分の家」(つまり「行かない」ということ)と答えるだろうから。

「それでね、いざ、旅行計画を立ててみたのよね」

「うん」

──そこで、リズはマンゴージュースを一気に飲み干した。

「でもね、どんな計画立てても、パパとママは適当に笑うだけで」

「・・・?」

「あたしは、パパとママが喜びそうな旅行の計画を立てようと頑張ってるんだけど、『リズが楽しめれば、それが一番だよ』って。・・・それじゃあ、意味ないのに」

「・・・えーと、いいお父さんとお母さんなんだね」

「え?なんで今の話でそういう感想になるかな」

「ならないのはリズだけだと思うな」

ケイがそう口をはさんだ。

「それでさ、温泉街に住んでたってことは、いろんな人の旅行を見てきたってことだよね?」

「・・・まあ、そうなるね」

「パパとママが喜んでワクワクするような、旅行の計画立てるの、手伝ってほしいな・・・えーと、あ、まだ下の名前聴いてなかったね」

「あ、チコリだよ」

「・・・チコリ?なにそれ」

「だから、ボクの名前」

それを聴いた途端リズはまたギャハハハハと笑いだし、呆気にとられるボクとケイをしばらくの間おいてけぼりにしたが、ようやく笑いが収まって呼吸を取り戻してから、まじめな顔になって、

「チコリ!とってもいい名前ね」

と褒めてくれた。

◇ ◇ ◇

それから十日間ほど、ボクらはこのカフェスペースに落ち合って、二時間程話をする、という日課が続いた。ボクがカフェスペースに着くころには、リズとケイはすでにテーブルに席付いていて、リズは笑いながらボクに手を振ってくれた。ケイの方はボクを見ると逆にムスッとした表情をして視線を逸らした。

話す内容の殆どはリズの夏休み最後の週の家族旅行の計画についてだったが、いつしかその話から派生して、次の春休みの合同クラス旅行の計画の話にもなって(旅行の参加メンバーにはボク自身も含まれていた!)、二時間のおしゃべりはいつもあっという間に過ぎていった。

当初は終始ボクに対して不機嫌に接していたケイも、何日かすると少しずつ自然に・・・とまではいかなくとも、まともに接してくれるようになってきた。というのは、彼女が不機嫌になる理由について、いくつか解ってきたということもあったから。

ひとつは、ボクの服装だった。かなり前から着古されてヨレヨレになったシャツを、ケイはとても嫌そうに眺めていることにボクは気付いた。──たしかに、ボク以外の人の服装は、皆パリッとした、とても綺麗なシャツやズボンを着用していた。襟元や袖口がだらしなく伸びきったシャツを着ている人は、誰もいなかった。──ボクを除けば。

ある日、母さんに「今のシャツは大分古くなってきたから、新しいシャツが欲しい」と頼んだら、次の日には母さんは三着もの新品のTシャツと、二着のズボンと、そして一足の靴を買ってきてくれた。いつになく気前のよい買いっぷりをしてきた母さんに驚いてふと見やると、母さんのよそ行きの服装も、見たことのない新品のものに変わっていた。もしかしたら母さんもその時、ボクと同じように外見の恰好で恥ずかしい思いをしていたのかもしれない。

新しいシャツとズボンと靴を履いてリズとケイの前に登場したとき、二人とも最初にびっくりした表情をして、リズはまたギャハハと笑った。ケイは「なんでもない、些細なことね」みたいな表情をしていたけど、なんとなく、ボクの服装に対して、以前のような忌まわしいものを見るような目つきはしなくなった。

ケイが不機嫌になる理由の二つ目、これはとても分かりやすい。それは、リズの意識からケイがいなくなってしまったときだ。・・・つまり、リズがケイの存在を忘れて、他の話で夢中になったとき。そんなときケイは、ボクらの中でひとりリンクトをかけてなにやら操作したり眺めていたりするんだけど、その表情は驚くほど不機嫌そう、そしてつまらなそうで、隣のリズの明るい表情と見事な対極をなしていた。だからボクは、リズがケイそっちのけで話に夢中になってくると、ケイの不機嫌メータが降り切れないか気になってしょうがなかった。

あるとき、あまりにもリズが旅行と温泉の話で止まらなくなって、もうケイがひとことも喋らなくなってから三十分くらい経とうとしていて、今にもケイが「あたしもう帰る」と言いそうだったとき、ボクは「そんなに温泉旅行が好きなら、君たちで行ってくると良いんじゃないか」と提案し、無理やりケイを話に参加させようとした。

それが良い感じに二人の関心をしっかりとつかんだようで、そしてそのプランは「三月の合同クラス旅行」という名称として、二人の強い関心事になっていった。

こんな感じでボクはうまくリズとケイのグループに仲間入りできたわけで、特にケイからの反発に対しても、ボクなりにかなり周到にかつ柔軟に対応したわけだが、それだけボクが二人と仲良くなりたいと切望していたかと言うと、よくよく思い返してみるとそういう訳でもなかったのかもしれない。

誰から見ても綺麗でいつも笑顔なリズは、ボクからすると高嶺の花な感じがすごくしたし、なんとなく、リズはその表情やボクへの反応の割には、ボクにそれ程心を許していないような気がした。そしてケイはケイで、大分ボクへの態度は軟化したとはいえ、いつも不機嫌そうに大股開きでテーブルに座って、たまにあからさまにボクを「いないもの」としてやり過ごす態度には、さすがのボクもイライラしたりもした。

もしかしたら、「予行演習」という言葉がしっくりくるのかもしれない。九月に入って新しいクラスで友達を作っていく為の練習を、ボクは彼女たちを使ってやっている、そんな感覚もあったと思う(随分と自分勝手な言い方だけど)。仲良くなってきている実感がどうしても持てないリズと、仲良くなろうという意欲をどうしても持てないケイ──だけど、彼女二人がボクを仲間と認めてくれるとしたら、ボクはきっと九月からの新しい学校でもきっとうまくやっていけるんじゃないか、そんな気がしていた。

だけど、そんな日が十日も続くと、さすがにこんなひねくれた性質のボクでも錯覚を持つようになってくる。──じつは、もしかしたらボクは生涯の仲間と言えるような素敵な出会いを果たせたんじゃないかって。もしかしたら五年後、十年後も、ボクらはこうやって三人で楽しくティータイムを楽しむ間柄を続けているかもしれない・・・と。──そう思ったら、急にリズの笑顔がとても恋しくなって、そして、ケイのあまり可愛いとは言い難いムスッとした不愛想な顔つきも一種の愛着を感じさえ持てるようになった。

そんな思いで、彼女たちと出会ってから十一日目の日、いつもと同じようにカフェスペースに行ったら、そこにリズはいなくて、相変わらず不機嫌そうな表情のケイが一人いるだけだった。

「リズはまだ来てないの?」

ボクはさりげない口調でケイにそう尋ねた。

「・・・たぶん、もう来ない」

ケイはボクの方を見ずに、そしていつもより一層不機嫌そうな表情と声でそう応えた。

「もう来ない?・・・今日はもう帰っちゃったの?」

「ちがう。今日だけじゃなくて、明日からも、ずっと」

「あれ。今日からだっけ、家族旅行」

「ちがう。もともとそういう約束だったから」

「約束?」

「そう。リズ、友達多いから。あたしとだけずっと遊んでたら、皆と逢えなくなるでしょ」

「・・・じゃあ今日はほかの子と遊んでるんだ?」

「だから!違うって言ってるじゃん!『今日は、』じゃなくて、今日から、夏休みが終わるまでずっと!」

「え」

「だから、ここ来てももうリズは来ません。残念でした!」

そう言ってケイはボクに憎らし気な表情をしてみせたけど、それは本当に憎たらしい顔付きだった。

「じゃあなんでケイは今日ここに来てたの?」

「リズにお願いされたのよ。『チコリくんによろしく言っておいて』って」

「・・・そりゃ、なんていうか、ひどいな」

挨拶するなら自分ですべきじゃないか──、ボクはリズが初めて見せてきた身勝手さに、少なからずのショックを感じてそう言った。

「ひどいのはあんたよ」

「え・・・なんで」

「スマホもリンクトも持っていないから、メールで済ませようと思ったのにわざわざここまで来なきゃいけなかったし」

「あ・・・ごめん。今修理中で、リンクト」

「はあ!──せっかくリズと二人きりで遊べる期間だったのに。あんたのせいでいっつもつまらない話ばっかりで」

「つまらない話って、殆どリズが話してたじゃないか」

「・・・なに座ってんの」

「え?」

「同じテーブル座らないでくれない?」

「・・・ボクが、ここ座っちゃいけないルールがあるのか?」

とっさにそんな台詞がボクの口から出てきて、ケイはすこし驚いた表情でボクの顔を見たが、そんな自分にボクはもっとびっくりした。他人にこんな喧嘩腰な言い方するのは、これまで一度も無かったから。──その驚きから先に立ち直ったのはケイの方で、彼女はやりきれない感情を総動員させてボクへの憎しみへと集約させ(たようにボクは感じた)、

「ずっと言いたかったんだけど、あんたなんて大っ嫌いだったんだから。

もう二度と話しかけないでよね」

そう言うと、乱暴に席を立ち、そのままカフェスペースから立ち去って行った。

──そして、その日からボクはまた、一人になった。

◇ ◇ ◇

それから数日経って、ボクが高齢者居住エリアにサトシじいさんのところに行くことが日課になりつつあった頃(サトシじいさんのことはもう少し後に、きちんと説明しておこうと思う)、その途中でリズを何度か見かけた。

そこでは、リズはいつも一人だった。何度も声を掛けようか迷ったけど、結局一度しか声を掛けなかった。なんとなく、今ボクは彼女から求められていない、そんな気がしたからだ。そして、その一度きり話しかけたことですら、ボクはそのすぐ後にとても後悔して、同時にリズを失ったときのケイの気持ちが少しだけ、理解できた。

うまく言えないが、彼女──リズは周囲と自分との認識にとても大きなギャップを抱えている女の子なのだ。リズと出会った誰もが、彼女と話したがって仲良くなりたがるんだけど、リズの方はきっと、その準備というか、心構えみたいなものがほとんど出来ていない。リズにはそんな不器用さとわがままさと、そして一種の必死さが混在していた。

ひとりでいるときの彼女はいつも、寂しげな、それでいてすこし厳しい表情をしていた。ボクとケイと一緒にいたときの、あの馬鹿笑いしていたリズは、そこにはいなかった。そしてボクは、リズを見つけるとすぐに、ボクは彼女から発見されない位置に隠れ、彼女が遠くへと離れていくのを、そこからずっと、眺めていた。

3. トウキョウでの、ボクの家庭環境

当時、父さんは仕事で殆ど家に帰ってこなかった。それでいて、稼ぎはとっても少なかった。

ボクらがサトシじいさんの空き家をあてにトウキョウに移住することになったのも、家賃がほぼゼロになるからという経済的な理由だった。本当はそれ以外にも理由があったのだが(ボクはそれを大分後になって知ることになる)、それも父さんに関わる事柄だった。

母さんは引っ越す前まではことあるごとに「こうやってご飯を食べたり学校に行けるのはお父さんが働いてくれるからなのよ。感謝しなさいね」とボクに言っていたのだけれど、トウキョウに来てからはあまりそういうことは言わなくなり、逆に「お父さんがもう少し収入を蓄えていてくれれば」とか、「仕事仕事と言うけれど、本当はどこで何やってるんだか」といった小言を言うようになった。

父さんも父さんで、これまでは週に二~三回は家に帰って来たのだけれど、トウキョウの生活に移ってから八月に入るまで一度も顔を見せず、それ以降も月に三~四回しか帰ってこなかった。新しい住まいはとても狭まかったせいもあるだろうけど、きっと母さんのそんな感情を察しての、居心地の悪さもあったんだと思う。

八月に入り、父さんが初めて新居に訪れたときの最初の感想は、

「トウキョウってのは、なんとも狭くるしい街だな」

だった。狭いのはトウキョウではなくこの家なんじゃないか、とも思ったが、なんとなく父さんの言いたいことも解った。ボクらのような地方出身の家族にあてがわれるような家と言ったら、こういう狭い分譲マンションになるというわけだ。トウキョウという街に性格があるとしたら、やっぱりこの部屋みたいに狭くるしいものだったろう、きっと。

つまり、それぐらいボクらの家は狭かった。玄関のドアを開けるとすぐそこがキッチンで、その先に八畳のリビングがある。テレビとテーブルとソファとちょっとした置き物を配置してもう手一杯──といった、狭いリビングだ。

リビングの奥の壁には父さんと母さんの寝室への扉と、ボクの部屋の仕切りがある・・・といってもボクの部屋は四畳しかなく、机とベッドと申し訳程度に本棚がおけるくらいで、更にはリビングとの仕切りは厚手のカーテンだった。これではまるでボクの部屋、というよりもリビングの端っこをボクの占有スペースとして使わせてもらっている、というような感じで、ボクはたいそう不満ではあったのだが、

「チコリはいいわね。自分の部屋があって」

と言う母さんからは、「あなたはまだ恵まれてる方じゃない、母さん達と比べたら」という裏側のメッセージがいやというほど聴こえてきて、不満を口にすることは出来なかった。

非常に狭い家だったが、ボクと母さんの二人だけで暮らす分にはまだ我慢できた。だけど、父さんが帰ってきて三人が家の中にいるときは、「最悪」にかなり近い居心地だった。狭いを通り越して息苦しさがふつふつと高まってくる、そんな状態だった。

たとえば、父さんがリビングのソファに座ってタブレットとテレビを交互に眺めていて、母さんは床に座って洗濯物のアイロンがけをしているとする。すると、ボクはまず母さんの背後から迂回して、父さんが座っているソファとテーブルの狭い隙間をすり抜けていかないと、奥にあるボクの部屋までたどり着けないのだ。夏休み中ボクが炎天下の中ショッピングモールまで毎日通い続けた行動も、この状況になればきっと誰もが納得いくことだろう。

だから、父さんが新しい家にあまり帰らなくなったのも、なんとなく納得していた。自分が家にいると、家族みんなが狭苦しくなってしまうってなったら、誰だって家に帰ろうという気もなくなってくる。──ボクですら、そうだったんだから。

父さんは家に帰らない代わりにどこに行っていたのか。ボクがショッピングモールのカフェスペースに居心地の良さを感じていたように、父さんも自分だけの落ち着ける場所を持っていたのだろうか。そして、母さんはそれをどんな気持ちで受け止めていたのか──当時のボクは、そんなことをまったく想像していなかった、一ミリ程にも。そして、ボクは相変わらず自分のことだけ考えていて、それでボクの脳内の思考スペースはいっぱいいっぱいになっていた。

それでも、ボクは父さんのことが好きだった。──少なくとも、この時期においては。滅多に家にいない父さんだったが、一緒にいて、仕事をしていないときはボクの話をよく聞いてくれた。

◇ ◇ ◇

「父さんは、旅行に行くとしたらどこに行きたい?」

「・・・ん?」

父さんの「・・・ん?」は、こちらの言っていることが聴こえないから訊き返している訳ではなく、返事に少し考える時間が必要なときに出てくる。だからボクは、そのまま父さんが次に話す言葉をちょっとの間、待っていれば良い。

「・・・なんだ。どっか行きたいのか?」

「いや、っていうかさ、トウキョウの人は、旅行が好きなのかな?」

ちょうどリズ達と出会った次の日に、父さんは初めて新しい家に帰ってきていた(二、三日したらすぐいなくなったけれど)。その頃ボクは、カフェスペースで延々と旅行についての相談をし続けるリズに対して的確なアドバイスが全く出来ないことを悩んでいたこともあって、そんな質問を父さんに投げかけた。

「・・・まあ、都会にずっといると、自然のある所に行きたくなるだろうしな」

「うん、そうだよね、きっと」

「ああ」

「・・・で、そういうとき、トウキョウの人はどんなところを旅行するんだろ?」

「そりゃ、人それぞれだろ」

「人それぞれでもさ、中には『ここはおススメ』みたいなのってあったりするんじゃないかな」

「・・・なんでそんなこと訊くんだ?」

「なんとなくだよ」

父さんはしばらく頭上に目をやっていた後、ふとボクのことを見て言った。

「・・・チコリ。他人の好みってのはさ、憶測を立てて当てようとしても、得てして外れるものなんだよ。──たまに当たるけど、大抵は、外れる」

「オクソクって?」

「・・・ん?──ああ、予想を立てる、ってことさ。『たぶんこうなんじゃないかな』って思うこと」

「なんで外れるんだろう」

「自分と他人は違うからだよ。考え方とか、価値観とか」

父さんの話はこうやってよく小難しくなってくるのだが、ここまでは理解できた。──なぜなら、実際にトウキョウの人たちが何を考えているのか、ボクは全く分からなかったから。

「でもさ、それじゃあ相談に乗ったりしても意味がない、ってことだよね」

「・・・ん?・・・そうだな、そういうこともしょっちゅうある。それが、世の中の辛いところだな」

「・・・そうなんだ」

「まあ、チコリもじき解るときが来るさ、父さんの言っていることが」

なんだかこの話自体も「話してもしょうがないこと」のような気がして来て、そろそろ切り上げようかと少し寂しい気持ちになり始めた頃、父さんはそんなボクの様子に気づいてか、話を続けてきた。

「だけどさ、人と話すことに意味がないのか、というと、それはまた別だな」

「・・・なんで別なの?」

「話しているとさ、段々とお互いを理解し合えるようになる」

ここで父さんはいったん、ボクを見つめた。「父さんの言ってること、解るかい?」と言う風な感じで。ボクは黙って、父さんがまた話し出すのを待った。

「──つまりだな、話すことはとても大事ってことだよ」

「うん」

「あとは、人から訊かれたら、『答えを出そう』って思っちゃいけない。・・・大抵失敗するから。それよりも、『相手が答えを見つけるのを、手伝ってあげよう』って思うんだ。・・・そう思うと、大体うまく行くよ。すくなくとも、失敗することはあまりないかな」

何年か経って、このときの父さんの話を振り返ったときにいつも思うのが、「この内容を『なるほど』と理解する十四歳の少年は、果たして世の中に何人いるのだろう?」ということだ。もちろん、当時のボクはまったく理解できなかった。

だけど、言っていることはよく解らないにしても、少なくともボクの問いに真剣に向き合って応えてくれるのは、この時期において父さんを置いては他にはいなかったのだ。

そして、父さんのなんだか理屈っぽくありながらもゆったりと優しげに話すその口調は、それなりに聴いていて心地よかったりもして、だから父さんとの話を終えた後は、ちょっとした満足感というか、背伸びして大人の会話の仲間入りをしたような、ちょっとした高揚感みたいなものがあった。

父さんのアドバイスが現実で役に立った、ということは残念ながら殆どなかったけれど。

◇ ◇ ◇

ボクに「チコリ」という名前を付けたのは父さんだ。

スウェーデンの有名な絵本に「チコリ」という人物がいて、そこから付けた名前だということを聞いた。父さんは若いころアニメ映画監督になるのが夢だったらしい。でも結局その道には進まず、そこそこ大きな企業の心理学の研究員として働いていた。

研究員となればそれなりに待遇も良さそうなものなんだろうけれど、それは有名大学の院卒とか博士課程とかいう経歴を持っている人で、父さんは研究所の中でも一番下のランクにいた。父さんは高校を卒業した後、色々な職を転々としながらも独学で心理学を学び続け、最初はアルバイトとして雇ってもらい、その後その勤勉さとひたむきさが買われて正社員として受け入れられたそうだ。

このときも父さんは、家の中でよく仕事をしていた。──仕事、というよりかは勉強というほうが合っているかもしれない。いつも分厚い本を一心不乱に眺めながら、キーボードに何かを打ち続けて、それは一度始まると五~六時間は継続し、その間は母さんやボクが何か話しかけても殆ど反応しなくなった。

ここぞという時にストイックに取り組む姿勢で言うと、身内びいきを取り除いても父さんは「かなりすごい」の分類に含まれるんじゃないかと思う。──残念ながらボクには引き継がれなかった才能だ。ただし、ストイックすぎて他のこと、例えば家庭とかはおざなりになりがちだった。

ボクにとって父さんはどんな存在だったか。それを説明することは結構難しい。何故ならボクの父さんは、ボクの話をきちんと聴いてくれる良い父さんだったし、いったん仕事モードになると声掛けに応じないどころか家にすら帰ってこなくなる身勝手な父さんだったし、稼ぎが少なくてボクの小遣いが少ない原因でもあって、そして本当に助けてほしいときには大抵遠くに離れている、頼りがいのない父さんでもあった。

◇ ◇ ◇

「チコリ、ちょっと話があるの」

リズがボクの前からいなくなり、そしてケイから一方的な決別宣言を受けた日の夕方、家に着いたボクを母さんが声を掛けた。リビングには仕事から帰って来たばかりのスーツ姿の父さんがソファに座っていて、母さんも外出着のままテーブルを挟んで床に座っていた。母さんの隣に少しだけ床のスペースがあったので、ボクはそこに立った。

「──立ってないで座りなさい」

言われた通り座ると、リビングのスペースはボクと母さんとテーブルと父さんを載せたソファとテレビでいっぱいになった。「満員だね」と言ってみたが、誰も反応してくれなかった。

「サトシおじいさんのこと、覚えているよね?」

母さんはボクが座ってから一息ついたのを確認して、そう尋ねた。

「覚えてるよ、そりゃ」

「サトシおじいさんね、あまり体調が良くないらしいの」

「え?」

「・・・おい、そんな言い方だとチコリが心配するだろ」

父さんが少し不機嫌そうに言った。

「あなたがさっき私に言ってた台詞、そのまま伝えたんだけど」

「相手次第で伝わり方は変わるもんだろ。・・・まあいい、俺から話すよ」

「勝手にして」

母さんはそう言うと、立ち上がってキッチンの方へ行った。ボクの周囲には少しだけスペースが増えたけれど、気持ちは相変わらず窮屈なままだった。

「チコリ、しばらくの間、バイトしてみないか?」

父さんは優しい表情を創ってボクにそう問いかけた。

「バイトってなに」

「ちょっと、何考えてるのよ何よバイトって」

「だから、ちょっと黙っててくれって!・・・いやチコリのことじゃないんだ、すまんな、母さんがピリピリしているのは父さんのせいだ」

「そうやって子供の前でいい格好して、私をさんざん悪者にするのね」

「子供の前くらい、もう少し冷静になれって・・・はあ、いいよもう。チコリ、ちょっと外に出て散歩しよう。話の続きはそこでだ」

「いいからそこで話しなさいよ。私、これから食料品の買い物に行くんだから」

「そうか」

「ねえ」

「・・・なんだ」

「こんなこと、言いたくなかったけれど、一日で私が座ってゆっくりできる時間がどれだけあると思ってるの?自分は外で何してるか知らないけど、たまに帰ってきたらリビングのソファ占領して動こうともしないで。そのうえ、自分の父親の面倒を完全に他人任せにして!

ちょっとは仕事以外のことにもちゃんと向き合いなさいよ。私、こっちきてからお義父さんのところちゃんと挨拶に行ってきたんだから。そしたらお義父さんなんて言ったと思う?『来てくれてありがとな、でもひとりで来るところが、なんというかマサエさんらしいなあ』だって!なによそれ!あたしだって行きたくて一人で行ったわけじゃないんだから!」

「チコリを連れていけば良かったじゃないか」

「連れて行こうとしたわよ!でも、約束の時間に仕事からいったん家に帰ったらこの子いなかったの!だから一人でいったの!私が!」

それを聴いて、ボクはほんの一週間前にそんなことを母さんから言われていたことを初めて思い出した。カフェスペースに行くことが日課になっていたボクはその約束をすっかり忘れて、すっぽかしてしまっていたのだ。

それ以上は言い返せずにいる父さんと、そしてボクを、母さんは交互に見た後大きく溜め息をついて、

「本当に、そういうところで親子そっくりなんだから!二人とも、私のこと飯炊き婆か何かだと思ってるんでしょ!」

そう言うと、母さんは一瞬泣きそうな顔をしたがすぐにその表情を隠し、玄関の方へと姿を消した。

母さんが玄関のドアを勢いよく閉めて出ていってから、少しして父さんはボクの方を見て言った。

「チコリ、父さんはやっぱり、母さんと買い物に行ってくることにするよ。話はその後でもいいかな?」

ボクは無言で頷いた。──心から、そうして欲しかった。

◇ ◇ ◇

その日、母さんは家に帰ってこなかった。父さんは二時間くらいしてから一度帰ってきて、ボクの夕飯にと、熱々のピザと大きなパックのサラダと、そしてジュースとアイスを買って来てくれた。

「ごめんな、チコリ。今夜は一人で過ごしてもらってもいいか?」

「べつに構わないよ」

ボクはなんでもない風にそう応えた。

「今日は、父さんと母さんは外でゆっくり話をしてきたいんだ」

「うん」

父さんはボクにそう伝えたあとすぐにまた出かけようとしたが、ボクに背中を見せた後一瞬止まって、思い返したように振り返った。

「・・・チコリ、さっき言いたかったのはさ」

「うん」

「サトシおじいさんのことなんだけど、──K区の中央介護センターに入居しているのは聞いているよな?」

──K区は、ショッピングモールの先にある高齢者居住エリアのことで、中央介護センターはそのエリアでも一番大きな、ボクが毎日通っていたショッピングモールとほぼ同じくらいの大きさの介護施設だった。サトシじいさんは、そのセンターで生活していた。

「・・・うん。知ってる」

「それでな、この前、介護の人から、身内からもサトシおじいさんの世話をする人が必要だって言われたんだ。──週に、三回ほど」

「なんで、週三回なの」

「そこは少しだけ、複雑な事情もある」

「複雑な事情って?」

「父さんもチコリも、サトシじいさんのことを大切に想っている。だけど、『想っている』だけで、行動が伴わないと、世の中はそう評価してくれないんだよ」

「世の中?」

「チコリも分かっているだろうけど、人は皆社会のシステムの中にいる。システムに守られているんだよ。そして、これからも自分と周囲の人たちを守ってもらうために、逆に人はいくつかのルールを守らなくちゃいけない」

「サトシじいさんのところに週三回通うのも、そのルールってこと?」

「そうだよ。サトシじいさんの介護にかかる費用の大半は、その『社会』が払ってくれているから。その恩恵を受けるために、課せられたルールの一つが、週三回サトシじいさんのお世話をすることなんだ」

「ふうん」

「今はまだ良く解らないかもしれない。だけど、これだけは解っておいてほしいんだけど、人は、周囲に親しい人がいないような環境ではうまく生きられないんだよ。介護センターの人がいたって、それ以外との交流がほとんど無い老人は、悩みやすくなって、すぐに老けて、病気になってしまうんだ」

「サトシじいさんも病気なの?」

「ああ、チコリはそのことはあまり心配しなくていい。──誰だってあれくらいの歳になれば病気のひとつやふたつは持つようになるものさ。もちろんサトシじいさんも例外じゃない。重要なのは、そういった状態とうまく付き合っていくことだ。

・・・そんな不安がることないよ、サトシおじいさんは相変わらず元気だから。ただ、これから先のことを考えて、センターの人ではない、身内からもサトシおじいさんの世話をする人を持ったほうが良い、ということなんだ」

「・・・うん」

「きっと、父さんたちがトウキョウに移り住んだのは、こういったことを考える機会を持つことにあったのかもしれないな。こうやってサトシじいさんとも近い距離で会えるようになったから、みんな、家族についてじっくり考えられるようになった訳だ」

「・・・」

「父さんは、チコリにもその機会を大切にしてほしいと思っている。それに、母さんは今・・・いろいろと大変だろうし、父さんも仕事がいそがしいからな」

「・・・うん」

◇ ◇ ◇

──あとから思い返すと、このときの父さんの話の中にはもうこれ以上は遣り様がないというくらい、本当のことと、そうでないことが混ざり合っていた。そしてそれは、たまに出る父さんの、あまり褒められたものではないやり口だった。

伝える内容が「正確に伝えた方が良い」ことと「その情報自体が、相手にも自分にも、あまり都合の良くない」こととが被さってしまったとき、父さんは自分が把握している事実を限りなくぼかしながら、その上に感情に訴えかけるような言葉の装飾をこれでもかというくらい、たくさん重ねていく。

父さんは、嘘は殆どついていない。だけど、伝えられた人はきっと、その話の中で本当に大事なことを見いだせない、モヤモヤした気持ちから抜けられなくなってしまうのだ。

だからそのときのボクは、ただただ不安でしょうがなくなっていた。「会ったときに陽気で面白い話を沢山してくれていたこれまでのサトシじいさんは、今は施設のベッドと沢山のチューブに固定されて力なく横たわっているのではないだろうか。そして、たまに来る見舞客に対しては健気に笑って見せて、一人の時は息を吸うのも辛いくらいに表情を歪めているのだろう。

父さんも母さんも、ボクの知らないところでずっとサトシじいさんの世話を続けていて、いよいよ疲れ果ててしまったのだ。だからこんなボクにまでお願いしているのだろう・・・」──そんなイメージが、勝手に頭に湧いてきていた。

ボクの描いたイメージはまったく事実とずれていたけれど、ある意味においては核心を突いていた。その翌日から、ボクは現実のサトシじいさんとの交流を重ねていき、それらを知ることになるのだ。──ゆっくり、段々と。

◇ ◇ ◇

「つまり、父さんも母さんも、チコリに期待しているんだ」

父さんの話は続いていた。

「・・・──うん」

「やってくれるか?」

「世話って、何をすればいいの?」

「ん?・・・ああ、そんな大したことじゃない。ご飯とか掃除とかは、施設のロボット達がやってくれるからな。チコリにやってもらうのは、サトシおじいさんの話相手になること。・・・あとはまあ、代わりに買い物に行くこと。サトシおじいさん、足があまり良くないからな」

「・・・買い物ってなんの?」

「たぶん、ちょっとした食材とか雑貨とかだろ。安心していい、その分のお金は事前にカードに入れておくから。余った分はチコリのお小遣いにしていい」

父さんは玄関に行き、靴を履きながらボクにそう伝えた。

「ふうん」

「メインは、サトシじいさんの話相手になってやることだな」

「何を話せばいいのかな」

「なんだっていいさ。今日何があったのか、とか」

「何もないよ、ボクに話せることなんて」

「チコリ」

「うん?」

「すまない、母さんを外で待たせてるんだ。そろそろ行かないと」

「・・・うん」

──父さんは目で軽く挨拶をして、玄関から出て行った。

4. 老人街と、精巧なロボット

次の日、ボクは母さんから渡されたお見舞いのドーナツを持って、サトシじいさんのいるK区の中央介護センターに向かった。

K区は、いつも通っていたショッピングモールから南に十五分程歩いたところにある。

モールの脇を走る大通りをまっすぐ進むと、かすかな潮の香りと共に、物々しいドーム状施設とK区の入り口が現れる。──入り口の壁付近には、汚い字の落書きで、

「老人街へようこそ」

と書かれていた。

はじめて踏み入れたK区の歩道はとても広く、地面の素材は弾力があってとても歩きやすかった。区域全体を覆う屋根と空調設備は、ここに辿りつくまでボクを苦しめ続けたずっしりと重くのしかかるような蒸し暑さと強い日光の照り返しを全て消しさっていた。

そして、内部の街は無機質な静寂に包まれていた。ボクと同じように、歩道をゆっくりと進む老人たちが沢山いた。彼らからは、うっすらと消毒液の匂いと、少しだけ乾いた唾液のような匂いが漂っていた。

◇ ◇ ◇

中央介護センターの建物に入り、受付のロボットにサトシじいさんのルームの確認と面会の許可を取った後、ボクはロビーに座る一人のおばあさんと目が合った。

「こんにちは」

おばあさんはそう言ったあと、顔をくしゃくしゃにさせた。

「・・・こんにちは」

どこが目か口かもわからなくなるような、そのしわくちゃな表情がおばあさんの笑顔なんだろうということに気付いて、ボクは返事をした。

「坊やはいったい、ここに何しに来たんだぃ?」

「お見舞いです」

「へぇ、偉いねえぇ。小さいのにねぇ。いったい、だれのお見舞いに来たんだぃ?」

「ナナハラ・サトシさんのお見舞いに来ました」

ボクはおばあさんにサトシじいさんのフルネームを伝えた。

「ナナハラ、サトシ──ああ、あの男の子。そう。それは、良かった」

おばあさんはそう言ってまた顔をひしゃげた後、ゆっくりとボクの方へやってきて、ボクの横に並んで歩きだした。

「・・・サトシじいさんの、お友達ですか?」

ボクは黙って横についてくるおばあさんに、そう話しかけた。

「そう、だったかしらねえ?・・・でも、あたしの友達には、『サトシじいさん』という人は、いなかったと、思うよ」

「──え」

「ええ!──でも、その人は、坊やの、友達なんだろ」

「あ、はい」

「だとしたら、あたしにとっても、友達という、ことに、なるね」

「──そう、ですか」

「そりゃあ、そうよ!だって、坊やと、あたしは、お友達じゃないかぃ?──ずっと前から!」

おばあさんはそこでまた表情をしわくちゃにさせた。

──ボク達はそれから黙って、サトシじいさんの居るルームまで歩いた。

おばあさんは少し息を切らせながら、ボクの隣を歩き続けた。ボクはおばあさんを振り切って歩く勇気もなく、かといって完全におばあさんのペースに合わせることもせず、そのまま同じ歩調で歩き続けた。なんだかすごく、息苦しかった。

センターの中に入って三つ目の自動ドアを開けた時、おばあさんはそこで立ち止まった。

「・・・ありがとう、坊や」

ボクは黙っておばあさんの方を振り向いた。おばあさんはそこで足を止めたまま、ボクの方に追って来ようとしなかった。

「・・・もうすぐ、・・・ぃゆめが・・・きて・・・おまぇ・・・るから」

おばあさんは殆ど聞き取れない、とても小さい声で話しかけてきた。

「え?」

ボクが聞き返すとおばあさんはにっこり笑って、

「気を、付けて」

と言って、手を胸の位置まで上げて弱々しく振った。

──ボクは軽く手を振り返した。ぎこちなくだけど、愛想笑いをしながら。

それからまたセンター内を進み、少ししてサトシじいさんの居るルームの扉の前にたどりついた時に、さっきのおばあさんの言葉がはっきりと蘇ってきた。

「──もうすぐ、悪い夢がやってきて、

お前はそこから抜けられなくなるから」

急いで後ろを振り向いたけれど、そこには誰もいなかった。

◇ ◇ ◇

「・・・チコリじゃないか!」

サトシじいさんは部屋に入ってきたボクを見て、目を大きく見開いてそう言った。

「どうした、さてはお前も介護が必要になったか?」

「・・・さっきとても怖いおばあさんに会ったよ」

「怖いおばあさんというのは、お前の母親のことか」

「違うよ。センターの入り口からあとを付けてきたんだ、ボクのことを」

「それはいかんな。知らない人に付いていったらいかんと習わなかったのか」

「違うって。ボクが付いて行ったんじゃなくて、付いてこられたんだってば」

「ほう」

サトシじいさんはギョロッとした目でボクのことを捉えたまま、にやりと笑いかけた。

「やるじゃないか。その歳でもうオンナに追っかけられているのか」

「呪いの言葉みないなものを浴びせられたよ」

「ガハハハハハ!いいじゃないか、それで。オンナの呪いはオトコが解いてやるもんだよ! ──せっかく来たんだ、コーヒーでもどうだ?」

そう言って、サトシじいさんはボクをルームのテーブルソファのところまで促してくれて、片足を少しだけびっこさせながら、奥のキッチンに行って、コーヒーマシンの操作をしはじめた。

サトシじいさんは、会うといつもこんな感じで、人の話をあまり聞かず自分の会話でまくしたてる人だった。これまではサトシじいさんと会うときはいつも母さんも一緒にいたんだけれど、母さんはサトシじいさんのそういう話し方が性に合わないらしく、別れた後はいつも、とても疲れた表情をしていた。

◇ ◇ ◇

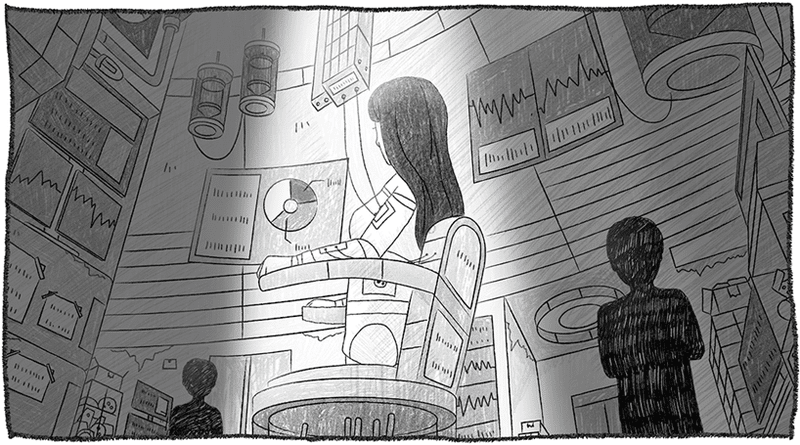

サトシじいさんのことをここで少し紹介しておこう。サトシじいさんは三年前まで、ロボット工学のエンジニアとして、結構名前の知れた会社で働いていた。主にロボットの頭脳部分についての研究と開発がメインで、ずっと開発チームのエースとして活躍していたそうだ。

最近は会社勤めを辞めてひとりで研究を続けていたようだが、一年前、重い機材を持ち上げたときに腰と片膝を痛め、最近は痛みがやや悪化したということで、ここの介護センターに移り住むことになった──というのが父さんから聞いた話だ。

◇ ◇ ◇

「そうだ、これお見舞いのドーナツ」

ボクは事前に母さんから預かったサトシじいさんへの見舞いの品を渡した。

「ほう、悪いな、わざわざ!」

サトシじいさんはコーヒーの準備を中断して、またボクの方にやってきて見舞いの包みを受け取り、包装をビリビリと破いた。

「ふむ、コーヒーと言ったらドーナツだな」

サトシじいさんは箱からドーナツを一切れ取って、そのまま口に放り込んで三口で平らげた後、やや苦しそうに咳込んだ。──急いで咀嚼しすぎたのだろう。

「・・・──うまいな。こんな糖分と油のカタマリを食ったのは久しぶりだ。ここの食事はいつも淡泊だからな──チコリは、ドーナツは好きか?」

「好きだと思う」

「『思う』?なんで断定できないんだ」

「あんまり普段食べないから」

「なるほど。それは良いことだな」

「なんで」

「私の友人でな、無類のドーナツ好きがいた。二十歳の半ば、そいつはある日ドーナツの美味しさに目覚めて、毎日朝昼晩とドーナツばかり食うようになった。そして四年後に心臓麻痺で死んだよ。その頃には太りすぎて自分で立つことも出来なくなっていた」

「途中で辞めればよかったのに」

「それができないのが人間の本質だ。本当に好きなものができると、人は貪欲に、そして盲目になるものだ。そいつにドーナツの素晴らしさを伝えたのは私だったからな、とても残念だったよ」

「・・・じゃあ、ボクらも食べすぎに注意しないとだね、ドーナツ」

「そのとおりだ。楽しみは少しずつ、そして沢山の種類を持つ、というのも人生のコツのひとつだ。私たちふたりがこうやって会うときだけにしておこう」

ボクはこの日の朝、母さんから「これから週三回、サトシじいさんのところに行くように」と言われていた。週の半分近くこうやってドーナツを食べ続けたとしたら、ボクらも数年後には太りすぎて心臓発作になってしまうかもしれない。

「どうした、急に黙り込んで」

サトシじいさんがコーヒーの入ったカップを二つ持ってきてくれた。コーヒーにはすでに並々のミルクと砂糖が入れられていた。

「ところで、元気そうだね」

ドーナツと同じくらい甘い味のコーヒーを飲みながら、ボクはサトシじいさんにそう言ってみた。なんだか昨日父さんから聞いた話とはずいぶんと様子が違うように見えたから。するとサトシじいさんはびっくりしたような顔をして言った。

「馬鹿言うな。一昨日は確かに元気だったが、昨日は少しばかり落ち込んで物思いに耽っていた。そして今日は、恐ろしく動揺している」

「なんで動揺しているの?」

「なんでかって?そりゃ、久しく会ってなかった私の孫が、前触れもなく私のところにやってきたからじゃないか」

「あ・・・ごめん」

「なぜ謝る?」

「だって」

「嬉しいのだよ。──嬉しくて、動揺している」

「え?」

「大きくなったな、チコリ」

サトシじいさんはそう言って、優しく笑いかけてくれた。

◇ ◇ ◇

「なるほど、週三回はここに通えと言われたわけだな?」

「うん」

サトシじいさんはボクが今日見舞いに来ることを全く知らなかったようなので、ボクはここまでの経緯を説明した。

「ふむ。なんとなく思惑は見えてきた。──まったく、どうしようもないな」

「思惑?」

「色々あるんだろう、お前のところの両親も」

それ以上サトシじいさんは詳しく教えてくれなかった。だからボクは、その思惑がなんなのか、なぜどうしようもないのか、そのときは全くわからなかった。だけど、少し前笑いかけてくれたはずのサトシじいさんは、このときは不機嫌そうな、険しい表情を作っていた。

「とはいったもの、そんなにしょっちゅう来られても飽きるだろう。──お前まで、ここで世捨て人みたいな時間を過ごすのか?」

「ヨステビトって?」

「世間との付き合いを辞めた人間のことだ」

「・・・いや、ボクはサトシじいさんの世話をするって言われて」

「そういうのをな、『余計な』お世話と言うんだよ」

「──え」

「お前の目から見て、私は世話を求めてそうに見えるか──世間の何も知らんような小僧の世話が、私には必要そうか?」

たしかにサトシじいさんは、歩くときに少し片足を引きずる以外は、とても元気に見えた。そしてそれ自体も、パワードスーツでそれ程苦も無くやれているように見えた。そんなサトシじいさんを見て、確かにボクが何の世話をできるんだろうと思い、なんだか急に居心地が無くなったような、不安な気持ちになった。

「・・・まあ、代わりに買い出しに行ってくれるのは、悪くない条件だ。私の方からすればな」

ボクのそんな様子を気遣ってか、サトシおじさんは少しだけ調子を戻して、そう言った。

「だが、それだとお前は単なる小間使いになってしまうからな」

「別に良いよ、ボクはそれで」

「チコリ。お前は良くても、私は良くないんだよ」

再度不機嫌そうな口調に戻って、サトシじいさんは言った。

「つまり、お前がここに来るメリットを、新たに考えておきたい」

「・・・メリット?」

「そうだ」

「どんな──?」

「ふむ、そうだな」

そこでサトシじいさんは少し考え込む素振りをした後、──ようやくさっきまでの陽気な口調に戻りつつ──こう言った。

「例えば──ロボットなんてどうだ」

「・・・え?」

「ロボットだよ、ロボット。つまりだな、私がロボットを作るのを、手伝わないか、ということだ」

「どんなロボット?」

「ハンナと会っただろ?──あれよりも、もっと精巧なロボットだ」

『ハンナ』という言葉を聞いて、──数週間前に体験した、彼女とのほんの一時の触れ合いがまざまざと頭の中に蘇ってきた。

「手伝うって、何をするの?」

「興味あるか?──いや、訊くまでもないか。目に輝きが出てきている」

サトシじいさんはボクの顔を覗き込みながら、そう言った。

「まったく、さっきまで死んだ魚の目だったからな、若いくせして。──まあ、現物を実際見るのが早いだろう」

そう言うとサトシじいさんは立ち上がり、戸棚から車のキーと、そしてリンクトを取り出した。

「ここから少し離れたところに私の開発ラボがある。今からそこに行って、創り途中のロボットを見せてやろう」

「開発ラボ?」

「まあ、ロボット工場みたいなものだ。ちょうど今、完成間近なやつがある。──ロボットの友達、欲しくないか?」

──その問いにボクがうまく答えられずにいると、サトシじいさんは付け加えた。

「まあ、ハンナみたいな色気があるやつは、まだお前には早かったようだけどな」

◇ ◇ ◇

その後、ボクらは施設から自動車を借りて、K区の端にあるという開発ラボに向かった。高齢者居住エリアには、老人たちが定年後も働ける為の施設スペースがいくつかあって、サトシじいさんはその一角に自分の開発資材を持ち込んでいた。

数年前まで社員として働いていたころのサトシじいさんは、技術力はピカイチだったけれど、破天荒で気まぐれな性格が災いしてか、役職という役職は特になかった──という話を、以前父さんから聞いたことがある。それでも、レンタルスペースとはいえ個人用の開発ラボを構えられるくらいだから、ボクの父さんよりよっぽど稼いでいたのだろう。

「ハンナのこと、もしかして母さんから訊いた?」

ボクは、リンクトをかけてハミングをしながらハンドルを握るサトシじいさんに、そう訊いてみた。

「いや、お前の母親は何も言わなかったな」

「じゃあどうして知ってるの」

「少しばかり改造していたんだよ。フォーマットされるタイミングでな、私のところにデータ送信するように設定していた。いわば、『最後のメッセージ』というやつだ」

「最後のメッセージって、ハンナの?」

「そうだ。他に誰がいる?」

「・・・」

「どうした」

「・・・ハンナは──、そのメッセージで、なんて言ってた?」

「色々だ。──饒舌なやつだったからな」

「ジョウゼツ?」

「良く喋るってことだ。少しは本を読め。リンクトばかりやってたら頭が馬鹿になるぞ」

「リンクトは今持ってないよ」

「そうか。じゃあスマホか」

「それも今はない」

「ほう! 本当に世捨て人だな」

「やっぱり、リンクトがないとダメなのかな」

「ん?──いや、そういう意味ではない。何度も言うが、あれは人を堕落させる。便利なものに頼れば頼るほど、人間は自分の可能性を過小評価するようになるからな。車がないころは、皆誰もよりも早く走れることを夢見ていたし、飛行機がないころは、空を飛びたい奴は自力でそれをやろうとしたもんだ」

サトシじいさんは運転を自動に切り替えて、ボクの方を向いた。

「リンクトがないときは、人はもっと自分の頭で考える動物だった。──さて、あと五分くらいで到着だ。で、ハンナの話だったな」

「・・・うん」

「好奇心旺盛で、優しい男の子って言っていたぞ」

「誰のこと?」

「お前のことだよ。

──できたらもう一回、お前と話したかったって」

いつの間にか、ボクらを乗せた車は、老人街の中心部と比べるとやや古めかしい、築数十年は経っていそうな、シンプルで二階~三階建てくらいの高さの幅広な建物が立ち並ぶエリアを走っていた。しばらくして、車は速度を落とし、その中の一つの建物の前で一旦止まり、中に入っていった。内部の一階は駐車場になっていて、車は自動でゆっくりと進み、そのなかの一つのスペースのところで停まった。

──ボクの思考回路もまた、停まっていた。ハンナのことで、頭がいっぱいになっていていたから。

「行くぞ。ん?・・・なんだ、泣いてるのか?」

ロボットがフォーマットされることがどういうことなのか、その頃のボクも解っていた。だけどボクは意識的に、ハンナのことをあまり考えないようにしていた。母さんに言われた通り、「ロボットに人と同じ様な感情を持つことは、間違ったこと」と自分に思いこませていたから。ハンナがフォーマットされたのは、自分のせいだと思いたくなかったから。

でも、サトシじいさんからハンナのことを聞いた途端に、ボクはハンマーで頭を思いっきり殴られたくらい悲しい気持ちになり、どうすることもできなくなっていた。──そんなボクを見て、サトシじいさんは小さくため息をついて言った。

「情けない奴だ。今泣くぐらいなら、必死に抵抗すれば良かったじゃないか」

「・・・サトシ、じいさんは──・・・」

「なんだ」

「・・・ハンナが死んで、悲しくないんだ?」

「私がハンナを失って悲しいかって?──どうだろうな。悲しさは、ハンナを初めて作動させた時からすでに始まっていたよ」

──ボクはなにも応えられずにいると、サトシじいさんは続けて話した。

「一緒に暮らしていた時も常に、それはあった。あいつから『最後の言葉』のデータが届いたときは、逆に少しほっとしたかもしれない。なんせ、長い付き合いだったからな。私より長生きさせなくて良かったとも思っているよ」

「・・・じゃあ、なんで、また、ロボットを、・・・作ろうとしてるの」

「ふう、・・・質問の多い奴だな。ちっとは自分の頭で考えてみたらどうだ?質問の回数を半分は減らせるな、きっと──ほら、行くぞ」

サトシじいさんは助手席で顔をこすり続けるボクを放って、車から降りて建物の奥の扉に向かっていった。

◇ ◇ ◇

時刻はもう夕刻だった。

サトシじいさんはボクを開発ラボの室内まで連れて行ったあと、ボクを部屋の隅のソファに座らせた。そして、ボクが落ち着く(泣くと同時に出始めたしゃっくりが完全に止む)まで、それ以上なにも話しかけなかった。──サトシじいさんはたまに、乾いた咳を何度も繰り返した。室内はとても埃っぽくて、少しだけ息苦しさを感じさせた。

ボクはゆっくりと自分を落ち着かせようと、(少しでもハンナのことを頭の領域から追い去らせようと、)ラボの中を注意深く観察した。そこは、ボクの住むマンションの三倍くらいの広さのある、薄暗い倉庫のようなスペースだった。ところどころに配線の束やらコンピュータラックやら、機械の断片やらが乱雑に置かれ、それらの中心にライトが交差して照らされているスペースがあって、そこには大きな布にかぶせられた何かがあった。部屋の隅には申し分程度のスペースがあって、そこに今ボクが座っている埃っぽいソファとテーブルと、冷蔵庫が置かれていた。ボクは、サトシじいさんから渡されたコーラを飲みながら、少しずつ、気持ちを落ち着かせていった。

「ようやく泣き止んだか?では、説明に入ろうか」

そして、サトシじいさんの長い説明が始まった。

◇ ◇ ◇

説明は三十分以上続いた。窓の外は、室内の暗がりと段々と同調してきていた。──母さんに遅くなると連絡しないと、また怒られるかもしれない──そのときになって、ボクは連絡するためのスマホもリンクトも持っていないことに改めて気づいた。サトシじいさんに頼めば連絡してもらえるだろうか。

「──ちゃんと聞いているか?表情が上の空だぞ」

サトシじいさんはそんなボクの様子に気付き、少し責めるようにそう訊いてきた。

「うん、聞いているよ」

「つまりだ、シンプルに言うと、私たちはロボットに感情を作ってやらねばならない」

「なんで感情が必要なんだっけ」

「今それを話したばかりだぞ。──やっぱり、聞いてなかったじゃないか」

サトシじいさんはあきれ顔でそう言った。

「──感情があるからこそ、動物は変化することができるのだよ。感情が欠乏している動物は、変化していくことができない。そしてそれはロボットも同じだ。現時点でどんなに優秀なロボットでも、すでにパッケージング(完結)されて変化がない頭脳というのは、陳腐化する一方だ。つまり、明日からの未来に対応しきれない。時の流れに合わせて頭脳の状態を維持・更新していくためには、『成長したい』とか『人のために役立ちたい』という感情が必要だからだ。分かったか?」

「・・・なんとなく」

「よし。──そして、感情を持たせるにはまず、価値観や倫理観といった類のものを持たせないといけない。簡単に言うと、性格だな。で、これをどう作るかが問題だ」

「なんで性格が必要なの?」

「感情は性格があって、初めて働くものだからだ。それに私たちは、ロボットに自分で考えることや判断することを求めているからな。そのときに相手のロボットが『わざと悪いことをしてやろう』といった性格だと大変なことになるのは言うまでも無い。また、浅はかな性格だと、当人は『良かれ』と思ってやったことでも相手にとって非常に不快な場合もあるだろう。つまり、ロボットが持つ性格は、イコール性能にもなる。性格は、とても重要な要素なのだ」

「要は、良い性格にする必要があるってことだね」

ボクは頭をフル稼働して、少しだけ分かったことを言葉にしてみた。

「確かにその通りだ。実際、ロボットの性格を形成するときに、多くのエンジニアがその視点で開発する。だがな、チコリ。良く考えてみろ。お前の言う、『良い性格』というのは、いったいどういう性格だ?」

「うん?」

「何度も言わせるな。お前の考える、『良い性格』とはなんだ?」

「それは──優しくて・・・」

「優しくて?」

「話を、よく聞いてくれる人・・・かな」

「ほう、なるほどな。『優しくて、話をよく聞いてくれる』か。それがお前の言う、良い性格ということだな」

「まあ、そうだね」

「私と全然違うな」

「え?」

「私の言う良い性格とは、『未来を明確にイメージできる』ということだ」

「・・・それが良い性格なの?」

「そうだ。時間がないので私の主張がいかに優れているかの説明は抜きにしておこう。重要なのは、『良い性格』というのは人によって解釈が違うということだ。どれも間違いなんていうものは無いのだよ。

お前の言う、『優しくて、話を聞く』というのも、現時点のお前にとってはひとつの真実だろう。──つまり、千人いたら千人分の『良い性格』の定義が出来上がる。そうなると、そういった千人の外側に存在するロボットには、どの人の言う『良い性格』を適用させるべきか。チコリ、お前だったらどうする?」

「──私は質問しているんだ。お前が応える番だぞ」

「・・・わからないよ」

「わからない、ふむ。それも立派なひとつの正解だ。──正解のないものに対して、無理やり正解を作らない。──だがしかし、それだと話が前に進まない。だからもうひとつの方法に話を進めよう。それは、千人すべての人が合意できる部分のみを、抜き取って象る(かたど)ことだ」

「・・・ふぅん」

「だけど、それだけだとどうしても味気ない性格が出来上がる。まるで平均的な、面白みのない性格だ」

「──それが、『良い性格』になるの?」

「ひとつの見方ではそうだ。でも、それだけでは足りない。あまりにも消極的な、『良い性格』だからな──だから、ここで発想の転換だ」

サトシじいさんはそこで一息ついて、続けた。

「そこから先は、ロボット自身が自分で性格を創るようにするのだよ。我々人間が作るのではない。ロボット自身に創らせるのだ」

「・・・ロボットがどうやって性格を創るの?」

「人と会話をさせるのだ。周囲の人間と沢山、会話をさせる。そして、相手の反応を見ながら、学ばせるのだよ。そうすることによって、ロボットは周囲の人間にとって『より良い存在であろう』として、性格を更に形成させていくのだ」

「なんだか、人間みたいだね」

「その通り。ほんの少しだけ、冴えてきたな。──人間の創造物は、すべて生物からヒントを得ているのだよ」

「それで、その会話は、誰がするの?」

「お前だ」

「・・・え?」

「聞こえているのに聞き返すのはよせ。それは、お前の父親がよくやる悪い癖だ」

「・・・なんでボクなのさ」

「理由は二つある。ひとつは、今回のロボットがお前と同じ年頃のロボットだからだ。──もうひとつは、そのほうが面白そうだからだ」

「・・・面白そうって、どういうところが」

「それは実際試してから知ればいい。──ちょっと来い」

そう言って、サトシじいさんはボクを部屋の中央の、薄暗い灯りが交差されたスペースに促した。そこには、何かがあった。その何かは、グレーのカバーシートで覆われて見えなかったけれど、シートの隙間から沢山の管で繋がれた椅子が見えた。

「私が今、作成中のロボットだ」

そう言ってサトシじいさんは、そのグレーのシートをゆっくりと外した。──ゆっくりと、シートの中にあったものが出てきて、そしてボクは、それと目が合った。

「──あ・・・」

「どうだ。可愛いだろう」

シートの中にいたのは、一糸まとわぬ姿の、上半身だけの少女だった。───とても精巧な、少女のロボットだった。

「・・・腹から下は、今別のところで創っている。パーツが来週あたりにならないと揃わないのでな」

それは、じっとボクを見つめていた。

「どうした?なんか言ったらどうだ」

「どうしたの、これ」

「『これ』じゃない。『彼女』だ」

「あ、うん。えっと、彼女は・・・」

「最近な、良く老人街をうろついている子がいてな。あんまり可愛らしかったんで、こっそり3Dスキャンさせてもらった」

「・・・そう、なんだ」

「名前を、『アオ』という」

ボクがこのとき、とても驚いてサトシじいさんへの受け答えが殆どできていなかったのは、──その数年後には当たり前の技術となって、街中でも見慣れた風景になる──人間だと言ってもまったく疑われないくらい外見が精巧に創られたロボットのことよりも、もっと別のところにあった。

「・・・アオ?」

「そうだ。良い名前だろ?」

──アオと呼ばれたその少女のロボットは、ボクの良く知っている女の子と、うり二つだったからだ。その胸から上の外見は、数日前まで、駅前のショッピングモールのカフェスペースでよく話をしていた、リズそのものだった。

◇ ◇ ◇

その日、ボクが家に着いた時刻は夜の十時過ぎだった。

ロボットの「アオ」を見た瞬間から、ボクは門限であったり家で夕飯を作って待っている母さんのことを一切忘れてしまっていたのだ。更には、それから二時間もの間、視線だけを彷徨い続けるアオのことを熱心に見つめながら、サトシじいさんにアオについてのいろんな質問をした。ボクが何か発言すると、アオの眼球はそれに反応してボクの方を向いて、それがなぜか、ボクを堪らなく興奮させた。

そして何十回目だかの質問をしたときに、サトシじさんからやや疲れた声で「お前、今日はここに泊まっていくつもりか?」と言われて、そこで初めてボクは、現時刻が門限からすでに二時間以上過ぎていることに気付いた。

「どうする?タクシーを手配してやろうか」

「あ、いや。大丈夫だよ。そんなに遠くないし、走って帰るよ」

ボクはそう断ったが、それでもサトシじいさんはK区の入り口まで車で送ってくれた。

ようやく家に着いたとき、ボクは今朝まで玄関に置かれていた父さんのキャリーバックと、そして靴が無くなっていることに気付いた。それは、父さんがまた数日間の「仕事」に行ったことを表していた。

母さんは、静まりかえったリビングでひとりソファに座り、手を額においてじっと俯いていた。ボクが部屋に入っても何の反応も示さず、その姿勢をずっと崩さずに黙っていた。

「──ご飯は食べてきたの?」

しばらくの沈黙が続いた後、母さんは静かに、冷たい声でそう訊いてきた。

「食べてないよ」

ボクがそう応えると、母さんは初めてボクに顔を向けた。──その顔は、とても疲れ切っていた。

「レンジにご飯入ってるから。お皿はちゃんと洗っておいて」

母さんはそれだけ言って、寝室に入っていった。

ボクは言われた通りレンジの中のハンバーグとご版を食べて、食べ終わったあとに食器を洗って棚にしまった。流し場のディスポーザ(生ゴミ処理機)の中に食べ残しのサラダを入れた時、そこに殆ど手を付けていない母さんの分のハンバーグが入っていることに気付いた。

次の日、目覚めた時はもう昼近くになっていた。いつも朝ごはんのタイミングで起こしてくれる母さんは、もう仕事に出かけていて居なかった。リビングのテーブルには、ボクの分だけのご飯がラップに敷かれて置いてあった。

5. 夏休みの最後

夏休みも残り一週間となった。ボクは毎日、サトシじいさんのところに通った。正確には、サトシじいさんと、リズそっくりのロボットの、「アオ」の居る開発ラボに通った。

サトシじいさんは、初めて開発ラボに連れて行ってくれたその翌日から、さっそくボクにアオと会話することを許可してくれた。「それが目的だからな」とサトシじいさんは言ってくれたし、ボクもアオと話せることを、強く望んだ。──アオの声は、やや大人びていて、そして、とても優し気な声だった。

最初、ボクとアオとの会話は、とてもままならないものだった。例えば、こんな感じだ。

「アオ。明日、君の足が完成するみたいだね」(──と、ボクがアオに話しかける)

「はい。明日、私の足が完成されます」(アオは唇だけを動かして、そう応える)

「うん。そうだね。アオは、足が届いたら、どうしたい?」

「伸ばしたり、曲げたりします」

「・・・ああ、そうだよね。でも、それだけじゃなくてさ、色々歩き回ったり、走ったりもできるようになるよ」

「歩いたり、走ったりします」

「うん。どういうところを歩きたい?」

「地面です」

アオは瞬きもせずにずっと真顔で、ボクの方をむいてそう話した。

「──なかなか大変だね」

ボクは、少し離れたところでコンピュータに向かってコマンドを打ち込み続けているサトシじいさんのところに行って、そう伝えた。

「ん?なにが大変なのだ?」

「会話も伝わらないし、話し言葉もなんだかよそよそしいし」

「ふむ、そうか」

「もうちょっと、笑ったりとかすれば良いのに」

──アオと外見がうり二つのリズが、以前ボクと一緒にいた時にいつも豪快に笑っていたのを思い出しながら、ボクはそう言った。

「それはあれだ、お前との会話が、彼女にとってまったく笑える代物ではないからだろう」

サトシじいさんは作業を続けながら、ボクの方を観ずにそう言った。

「アオは笑えない訳ではない。笑っていいのかが分からないのだ。──お前が彼女を、緊張させてしまっているのだよ」

「ボクがアオを緊張させているってことは、ないと思うけど」

憮然として、ボクはそう反論した。

「なぜそう言い切れる?」

「・・・それは、まあ、優しくしているからね」

「お前が優しく接したとして、それが彼女に伝わったかをどう判断したのだ?」

「どういうこと?」

「問題は、お前が優しかったかではなくて、アオがそれをどう感じたかだろう。ちがうか?」

「それはそうだけど」

「アオがどう感じたかを、お前は感じられたか?」

「多分、なにも感じてないよ。向こうは」

「なぜわかる」

「だって相手は、ロボットだから」

──サトシじいさんは、はじめてコンピュータのディスプレイから目を離し、ボクの方を向いた。そして、ボクをとても哀れむような表情をした。

「ちょっと来い。見本を見せてやろう」

そうサトシじいさんは言うと、ゆっくりと立ち上がり、アオのいる台座へと向かった。──ボクは黙って、そのあとを付いていった。

「アオ、おはよう」

サトシじいさんはアオに話しかけた。

「おはようございます、サトシ」

「うん。良い天気だな。今の気分はどうだ?」

──少し間をおいて、アオは少しだけ微笑みながら、応えた。

「良い気持ちです」

「ほう、それは良かった」

「サトシは、腰の容態はどうですか?」

「私か?──ハハハ、相変わらずだよ。パワードスーツを付けてないと、三歩歩いたらそこが限界地点だろう」

「そうですか・・・無理しないでくださいね」

「ありがとう、まあ私のことは心配しないで良い。──腰と言えば、アオの腰から下が明日完成するぞ」

「はい」

「──楽しみか?」

「わかりません」

「そうか」

「サトシが自由に歩けないのに、私だけそんな機会を得て、良いのでしょうか」

「そんなことは気にしないで良い。というか、今でも充分自由に歩いているよ。それよりも、アオ。私は、お前にも、歩く楽しみを知ってほしいと思っている」

「──・・・」

「どうした?」

「ありがとう、サトシ。そしてごめんなさい。──本当は、明日がとても楽しみでした」

「良かった。それを聞けて私も嬉しいよ」

サトシじいさんとアオが楽しげに話題をしている間、ボクは三歩ほど下がったところで二人のやりとりをずっと眺めていた。眺めながら、ボクはボク自身の中に、得体のしれない、とても落ち着かない、嫌な感情がどんどん溜まっていくのが分かった。

──サトシじいさんとアオの会話が終わってしばらく経ってから、その感情は「嫉妬」というものだったことに、ボクは気付いた。

◇ ◇ ◇

アオとの会話を切り上げてまたコンピュータの作業に戻ったサトシじいさんに、ボクは話しかけた。

「なんだか、ボクが話した時とサトシじいさんが話した時とで、全然反応が違うね。アオ」

「私とアオが話したのはこれが初めてではない。すでに、私たちの間では関係性が構築されつつあるからな。人との関係性は、会話の積み重ねが重要だ」

「じゃあボクも、アオと会話を繰り返していけば、ああいう風に話せるようになるのかな」

「その可能性は充分にある。あとは、相手をちゃんと敬うことだ」

「ウヤマウ?」

「敬意を示す、ということだよ。尊重するということだ。軽んじてはいけない」

「軽んじてなんかないよ」

「人が他人を軽んじるとき、多くは無意識にそうしているのだよ、チコリ。現にお前は、『相手はロボットだから』という意識を持っていた」

「実際、ロボットだよね?」

ボクは少しムキになってそう言い返した。

「確かにそうだ。ただし、アオはロボットである前に『アオ』なんだよ。アオは相手が自分に何を求めているかを感じ取れる。──人と同じようにな。お前がアオをロボットとして扱えば、アオはロボットとして振る舞わざるを得なくなるのだよ」

「アオは自分のことを、ロボットとして扱ってほしくないってこと?」

「愚問だな。お前はどうなんだ?」

「え?」

「お前は、他人からお前のことをどう扱ってほしいんだ?『人間のオトコ』として扱ってほしいか?それとも、『最近地方から引っ越してきた十四歳児』か?──ちがうだろう。お前以外のなにものでもない『チコリ』として、扱ってほしい──そうじゃないか?」

確かに、その通りだと思った。

「相手をお前の常識で創られたカテゴリの中に、勝手に収めてはいけない。アオはアオだ。そして、お前はそのことをもっと意識しなければならない。──アオと仲良くなりたいのならな」

「──それにしてもさ」

「なんだ?」

「サトシじいさんってさあ、随分アオに優しいんだね。あんな優しいサトシじいさん初めて見たよ」

「それはそうだろう。それはな、アオがとても弱い存在だからだよ。お前や、私よりもずっとな。自分よりも弱い存在に対して、人は優しく接していくべきだ。──そうだ、良い物をやろう」

サトシじいさんは手帳サイズのディスプレイ画面をひとつ、コンピュータから取り外してボクに渡した。

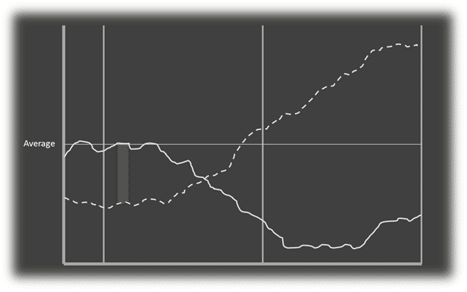

「アオの感情の動きを現すレーダーだ。お前とアオが会話していたときの様子が出てるぞ」

──そこには、「アオの好奇心とストレスの関係」という題名と、二つの折れ線グラフが表示されていた。

「これ──どうやって見るの?」

「二つの折れ線があるだろう。実線がアオの好奇心の度合いを表わしている。まあ、『ワクワクする』とか、『ウキウキする』、といった感情だな」

「すごく下がってるね。こっちの点線は?」

「ストレスの度合いだ。不安になったり、悲しくなったりすると、上がっていく」

「──すごく上がっているね。ボクと話してたら、不安になったっていうこと?」

「そういうことだ。これより更に上昇したら、警告音が鳴りだすレベルだ」

「──つまり、アオに大分嫌われてるんだね。ボクは」

「嫌いなわけではないだろう。嫌いになるほどアオはまだお前のことを理解していない。この場合は、『警戒している』という方が正しいだろうな」

「これじゃあ、ボクが話しかけない方が良いんじゃないかな」

「それも一つの結論になることは否定せんよ。だが、それだとあまりに発展性がない」

「発展性って?」

「有意義な時間にならない、ということだ。まさか、本来の目的を忘れたわけではあるまいな?」

「本来の目的?」

「アオの『性格』を創るということだよ」

「──ああ」

「性格を創るためには、なるべく多くの人との触れ合いが必要だ。それに、そこで諦めてしまったら、お前にとっても、アオにとってもひとつの機会をうしなうことになるからな。──もしかしたら、ここで諦めずに会話を続けていたら、いつかお前たちはとても仲良しになれるかもしれない」

「なれるかな」

「お前がそれを望むなら、きっとなれるだろう、チコリ」

サトシじいさんのその一言に勇気をもらったボクは、好奇心とストレスのメーターグラフを持って、その後何度も果敢にアオに話しかけた。──だけど、相変わらずアオはボクに対して心を閉ざしたままだったし、そしてストレスメーターは上昇したままだった。

◇ ◇ ◇

こうして、アオと初めて会話をした記念すべきこの日、ボクは激しい敗北感に苛まれながら、開発ラボを後にし、サトシじいさんと別れた。だけど、その日はそれで終わりではなかった。

介護センターから出て、老人街をショッピングモールの方に向かって歩くボクの視界に、ちょっと前まで一緒にいたはずの人──アオが、そこにいた。

アオは、上半身だけの、台座に括りつけられた姿ではなく、ちゃんと自分の足を持って、その足でしっかりと歩いていて、更には可愛らしいワンピースを身にまとい、それは脚の動きに合わせて、優しくなびいていた。

その景色を見て、ボクはとても混乱して動揺したけれど、数分後には少女はアオでないことに気付いた。──リズだったのだ。リズはひとり、老人街の大通りをゆっくりと、ボクの方へ向かって歩いていた。ずっと下を向いて、ショッピングモールのカフェスペースでは一度も見せたことのなかったような、暗い顔をして、歩いていた。

ボクはリズに声をかけるべきか悩んだ。彼女はとても暗い表情をしていたから。それでも、ボクはそのまま歩き続けたので、リズとの距離はどんどん縮まっていった。十メートルくらいまで近づいたとき、リズはボクの存在に気付いた。

「──・・・」

「やあ」

リズはボクを見て、「なんでチコリがここにいるの?」といった、怪訝そうな顔をした。だからボクは、

「親戚がいるんだ。ここの施設に」

とリズに伝えた。

「そう」

「うん」

リズはそこで、更に困ったような表情を浮かべた。

「リズは?」

「え?」

「どうしたの?誰かのお見舞い?」

話しながらボクは、サトシじいさんの言っていたことを思い出していた。

『最近な、良く老人街をうろついている子がいてな。あんまり可愛らしかったんで、こっそり3Dスキャンさせてもらった』

リズはきっと、よくこのあたりに来ていたのだろう。そして、こういう風に一人でいるところを、サトシじいさんに何度か見かけられたのだろう。でもなぜ、彼女はここにいるのだろうか。ケイとは別の、他の子と遊ぶ約束があったんじゃなかったのか。

「──・・・じゃあね」

リズはボクの問いに答えず、そう言った。少しだけ笑いかけたあと、すぐにボクから視線を外し、また暗い表情に戻っていた。そして、ボクの脇を通り過ぎて行った。

◇ ◇ ◇

それから五日が過ぎた。ボクは毎日サトシじいさんの開発ラボに、アオに会いに通った。

サトシじいさんのところに通う時は、前日に食材や雑貨の購入リストを確認して、それらを買ってから行くようにしていたのだが、三日目くらいからサトシじいさんはリストに「ドーナツ」以外は書かないようになった。──多分、リストを考えるのが面倒くさくなってきたのだと思う。

四日目の朝、母さんから「サトシおじいさんの体調はどう?逆に、無理させてない?」と言われたとき、なんでそんなことを訊いてくるのか全く分からずにいて、──ああそうだ、自分はサトシじいさんのお見舞いに行ってるんだっけと後で思い返すくらいだった。

正直に白状して、ボクはそのときサトシじいさんの体調のことなんて、まったく考えていなかった。ただとにかく、アオと仲良くなるために、アオにもっと心を開いてもらえるように、サトシじいさんの開発ラボに通い続けたのだ。

それだけの甲斐があって、開発ラボに通い始めて四日目あたりから、アオとボクの会話は段々と、少しずつ打ち解けていって、そしてそこで過ごす時間は、(少なくともボクにとっては)有意義なものになっていった。

彼女は特に、ラボの外の様子や、街の人々の話にとても興味を持った。それに気づいたボクは、ボクがトウキョウに来てから経験した数日間の話をしてあげた。すると彼女はとても関心深そうにその話を聞き、大きな目をボクに向けてくれた。そして、たまに笑いかけてくれるようになった。

「──それで、そのリズちゃんとケイちゃんとは、もう会ってないのですか?」

ボクは、アオにリズとケイと過ごした時間のことを話した。アオは二人にとても興味を持ったようだった。特に、リズが親のために旅行計画を立てていたことや、会話に入り切れていないときにケイがとても不機嫌になっていたといった話が気に入ったようで、身を乗り出してボクの話を聞いてくれた。

ボク達は良くラボの窓辺の唯一日の当たる場所で、立ったまま話した。──アオはその場所で、外の風景に目をやりながら一人で佇んでいることが多かった。

「うん。ケイからは『あなたのこと嫌いだった』って言われちゃったしね」

「『嫌いだった』なんて、そんなはずはないでしょう」

「なんでアオはそんなことが解るの?」

アオがあまりにも即答したものだから、ボクはそう尋ねてみた。

「分かりますよ。・・・チコリは分からないのですか?」

「うん」

ボクがそう言うと、アオは少しだけ微笑んだ。

「きっと、ケイちゃんは、チコリに怒っていただけでしょう」

「怒っていたのは分かってたけど、なんで怒っていたのかな」

「それはきっと、チコリが、リズちゃんの方ばかり意識していたから」

「え、なにそれ。さすがに、それはないんじゃない?」

「ありますよ、きっと」

アオはそう言って、また笑いかけてくれた。

「でもそれは、色んなものが組み合わさってそうなってしまったのでしょう。ケイちゃんもそれは解ってそうですね。──だから、大丈夫ですよ」

「大丈夫って何が?」

「仲良くなれますよ、ケイちゃんと」

「まさか」

「いえ、本当です」

「それはないと思うけどなあ」

──アオのその予見は、当たっていた。この数カ月後、ボクとケイは一時、とても仲良くなった。

◇ ◇ ◇

アオとの会話には、たまにサトシじいさんも参加した。するとアオはボクから見ても解るくらい、嬉しそうなしぐさをした。それはとても可愛らしくて、そしてボクを嫉妬の激情で苦しませた。

だからだろうか、サトシじいさんが会話に入った途端に、ボクはうまく話せなくなった。うまく話そうとして、余計下手なことを言ってしまい、アオから首を傾げられたりした。そして、その度に、「アオと二人でいれたら」という気持ちが、自然と湧きあがってきた。

それからボクは、外の世界に強い関心を持ったアオを建物の外に連れ出そうと、何度かサトシじいさんに提案してみた。──きっとアオはとても喜ぶと思ったから。そして、それはボクにとっても素晴らしいことに思えたから。

「ダメだ」

「なんでさ」

「アオは現段階のロボット法から違反しているところが、沢山あるからな」

「え──?」

「外に出して、他の人間がアオをロボットだと気づいたら、アオは即刻で回収されて解体されてしまうだろう。それどころか、私は介護センターから刑務所に引っ越すことになる」

「バレないよ、きっと」

「チコリ、世の中の人間は、お前が思っているよりも他人に興味を示したがるものなのだよ。それに、アオは目立ちすぎる。残念ながらすぐバレるよ」

「そうかな」

「仮に人の目を騙せたとしても、社会の目は騙せないだろう。トウキョウの公共施設の多くは、行き来する人間をセンサーで監視しているからな。この地区のセンターもそうだし、お前がここに来る前入り浸っていたショッピングモールだってそうだ。アオが入ったら、すぐにアラートと警備員が飛んでくる」

「アオのどういうところが、ロボット法に違反してるの?」

「アオのような感情学習型ロボットを動かすときは、本来は役所に届け出なくてはいけない。更には、ロボットがどこで何をやっているのかセンターから確認できる為の信号を体内に埋め込ませないといけない」

「ハンナのときは、そうしてたの?」

「そうだ。しかも、ハンナの場合は、すでに商品化されていたロボットだったからな。──若干の改造もしたにはしたが、対して問題にならなかった」

「じゃあ──同じようにやれば、アオを外に出しても良いということ?」

「ところが、ハンナのときとは決定的に異なる、大きな問題がある。それは、現在の法律では、人間とそっくりのロボットを創ってはいけないことになっているという点だ」

「──なんで人間そっくりにしてはいけないんだろう?」

「その理由はおいおい話していこう。とにかく、アオを外には出せない。これだけはしっかり意識しておけ」

ゆっくりと、ややぎこちなくも、自分の足で歩けるようになったアオを、外に連れ出して街を色々案内出来たら──、というのが、ボクがそのとき強く持った強い願望の、二つのうちの一つだった。だけど、それを実現してはいけないということは理解できた。

もしアオを外に連れ出して、彼女のことが世間にバレて、フォーマットされてしまったら──サトシじいさんが警察に捕まってしまったら──それを思い浮かべた時、ボクはとても恐怖した。それら最悪のケースに恐怖したのではなく、それを思い浮かべても変わらずに、色褪せずに、「それをやってみたい」と思ってしまうボク自身の感情に、恐怖した。

だからボクは、その欲求を一生懸命に抑え込もうと努力した。そして、もう一つの方の願望を叶えようとした。

◇ ◇ ◇

夏休みの最終日、そのチャンスは唐突に訪れた。

「すまんが、しばらくここでアオと待っていてくれないか。今日の分の薬が切れてしまっていたようだ。病院に行って、三十分くらいで戻ってくる」

サトシじいさんはそう言って、開発ラボにボクとアオを残して出て行った。アオはラボの窓から、サトシじいさんが走らせていく車を眺めていた。窓からは残暑の強い西日が降りそいでいた。日の光を浴びたアオの肌は白く光って、髪の毛はオレンジ色に輝いていた。アオは景色からサトシじいさんの車が見えなくなってからも、ずっと窓の外を見ていた。

「何を見てるの?」

「外の様子。──なんだかとっても暑そう」

そう言って、アオはボクの方を向いて笑いかけた。ここ数日、ボクはアオに「ボクには敬語ではなく、タメ口で話してほしい」とお願いし続けていて、それはようやく実現しつつあった。最初はぎこちなかったアオの言葉遣いも、今ではかなり、──そう、リズ達と話していた時のような、友達らしいに会話になってきていた。

「この地区は暑くないんだよ。地域全体に空調が効いているから」

「そう。見た感じとは違うのね」

「でも、地区の外に出るととっても暑いよ。ボクの住んでるところなんて、立ってるだけで汗がどんどん出てくるし」

「汗が出るってどんな感じなの」

「・・・どんな感じだろう。べとべとして、少し落ち着かない気持ちかな」

「サトシもチコリも、いつも汗をかいて落ち着かない気持ちになっているの」

「サトシじいさんは、この地区の中で生活しているからね。汗なんて、ほとんどかかないんじゃないかな」

「そう」

そう言って、アオはまた窓の外を見た。

「アオ」

ボクは少し震える声で呼びかけた。

「なに?」

アオは少し首をかしげて、ボクの方をまた向き直した。

「あのさ、」

「うん」

「ボクのことをどう思う?」

「──チコリのこと?」

「うん」

「どう思うってどういうこと?」

「えっと・・・」

ボクはずっと手に持っていた、アオの感情メータを表示するディスプレイをちらりと見た。アオのストレス値は安定していて、好奇心は少しだけ向上していた。

「・・・例えば、好きか嫌いか、とか」

「チコリのことは、好きよ」

アオのその一言に、ボクの心臓がドクンと動いた。そして心臓は、ボクに「──今だ」と命令した。──そして、ボクはアオのすぐ近くまで歩み寄った。

初めてアオの顔を至近距離から見たこの時、彼女の肌の形状が人のものではない、人工的なものであること(生物的な造形ではなく、機械的なまでに滑らかな肌)に、ボクは気づいた。そして、彼女が人間でないことを改めて意識したボクは、同時に、これからの行動を後押しする勇気を得た。

アオが少しだけ不安そうな表情をしたのを、ボクはあえて気づかないふりをした。そして、──以前、ボクがハンナにそうされたように──ボクはアオを、優しく抱きしめた。

──そう、ボクのこのときのもう一つの願望は、アオと「ハグする」ことだった。一ヶ月前にハンナにハグされたときの興奮と喜びを、ボクはずっと忘れずに持ち続けていた。そして、アオを一目見た時から、ずっと、「アオとハグをしたい」と思っていたのだ。

ボクは、サトシじいさんのいない開発ラボの窓際で、しばらくの間、アオを抱きしめていた。

窓からは相変わらず西日が降り注いでいて、その光の中で、ボクらはひとつの影を創っていた。手をまわした先から感じるアオの背中は、とても冷たくて、硬かった。

◇ ◇ ◇

アオはずっと、ボクの中で動かずにじっとしていた。ボクの方はというと、心臓の鼓動で息苦しくなるくらい、ドキドキしていた。

そこには、ハンナとのハグの時には無かった、ボクをとても興奮させる何かかがあった。──でもそれが何かは、そのときは分からなかった。

アオの方はまったく、何の反応もしてこなかった。アオの手がボクの背中に回ってくることは無く、彼女はただ、じっと、ボクの中でおとなしくしていた。

突然、ボクのポケットから、大きなアラート音が鳴りだした。驚いてボクはアオを抱きしめていた両腕を離し、ポケットから音の出どころを確認した。それは、アオの感情メータのディスプレイだった。

ディスプレイには、大きく「Caution(注意)」という文字が出ていた。

そして、その文字の下に、アオのストレス値が、今まで見たことのないくらい高く、上限を振り切って表示されているのが見えた。

↓ 次の話

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?