トウキョウのチコリ 3章

◇ 3章 2037年 冬

10. クリスマスの日に起きたこと

あるとき、サトシじいさんの体調が良くない日が続いた。

サトシじいさんは「私のことはいいから、アオのいるラボに行くように」とボクに伝えた。ボクはその通りにして、その間アオと二人で過ごした。

「外の様子はどう」

アオはよく、そうやってボクに建物の外側について尋ねてきた。

そしてそのたびに、ボクはなんだか憂鬱な気持ちになった。アオが外に出ることは決して叶わないのだ。このラボの中でしか、ボクと彼女は一緒になれない。

「うん、寒くなってきた」

「そう」

「これから冬が来るからね」

「チコリは、冬が嫌いなの」

「嫌いではないよ。どちらかというと、夏よりも冬の方が好きかな」

「どうして」

「さあ、なんでだろう」

「なんでかわからないけど、冬の季節の方が、皆が優しくなるような気がして」

アオが黙ったままボクを見続けていたので、しょうがなくボクはそう言った。本当にそう思っていたかどうかは、わからない。

「──そうなの?」

「わからない。とにかく、ずっと前からそんな感覚があって」

「優しくなると、人はどうなるの」

「何だろう・・・うまく言えないけど。──なんか、話し方が柔らかくなる、みたいな」

「柔らかくなる」

「うん」

「チコリは」

「え」

「チコリの話し方も、柔らかくなるの?」

「たまに、とても寂しい気持ちになるんだ」

──唐突に、ボクはアオにそう言った。なぜ、急にそんなことを言い出したんだろう。理由は分からなかったけど、ボクはアオに、そう話したくなったのだ。

「寂しい気持ち?」

「なんだかね、ようやくわかってきたんだ。

ボクはトウキョウに引っ越してきたとき、一人ぼっちだった。でもね、そのときはまだ、寂しいっていう感覚はあまりなかった。なんていうんだろう、それよりは、『欠けている』っていう感覚。ボクの周りに何かが足りていないような、そんな感じ。だから、いろんなことをした。家にあったエイド・ロボットやリンクトをいじってみたり、街を探索したり。それはね、全部、その欠けている部分をどんどん埋めていこうとするような、そんな作業だったんだ」

アオは黙って、ボクのことを見つめながら話を聴いていた。

「それで、リズやケイに出会って、そのすぐ後にサトシじいさん、そしてアオ、君にも出会えた。学校が始まってからはまたしばらく一人きりだったけど、少ししてボルボとミミズクと知り合って、毎週トラベルに行くようになった。今でも、欠けているっていう感覚はあるけど、以前よりも毎日が早く過ぎていっているようにも感じる。

でもね、ふと、耐えられないくらいの寂しさを感じることがあるんだ。トラベルを終えて、夕方家に帰る時や、夜ベッドに入って眠る前、それから、アオ、君と別れた後も。ひとりになったとき、急に、とても寂しくなる。なぜなら、その直前にあった出来事は、もう過ぎてしまったことで、もう二度と戻ってこないから。トラベルで体験したことや、アオと話したこと、そのことについてボクが考えるとき、もうそれは終わってしまっているんだ。──ヘンなこと言ってるかな。

最初のうちはね、次の日になれば、次の一週間が始まれば、また同じことを繰り返せるって思ってた。でも、その『次』というのは、その『前』とは違ってるんだ。少しずつ、終わりに近づいてるんだ。──そう、いつか、それが完全に終わるときが、きっと来るんだ。それはまだ、ずっと先かもしれない。でも、その気配は感じる。欠けているものはそのままで、いつか、みんな終わっちゃう」

「終わるというのは、どういうこと?」

「──終わるは、終わるだよ。それ以上は上手く説明できないな」

「そう」

「うん」

アオ、君だって、いつか活動を停めてしまうんだろう?だって、サトシじいさんがいなくなったら、君のことをメンテナンスできる人がいなくなってしまう。ボクが今寂しく感じている大部分は、アオ、君のことだよ。──声には出さず、ボクは心の中でそう続けた。

アオが口を開いた。

「そうかもしれないし、そうでないかもしれない」

「え?」

まるでボクの心の内を読んだかのような発言だったので、ボクはびっくりしてアオを見た。彼女は変わらず、穏やかな表情をしていた。

「──そのことについて、いつか、チコリに話せたらと思う」

「そのことって?」

「今、チコリが話したことについて」

「うん」

「手を、お願い」

アオはボクとの話が途切れると、ふとそんなことを訊く様になった。

ボクの手を両手で軽く握り、そして触れながら、アオは瞬きせずにずっとその皮膚と、きっとその内側にある血液や筋肉、骨や神経にいたるまでを──、じっと観察した。ボクが何も言いださなければ三十分以上、そうしていた。

──なんで、こんなことを話してしまったんだろう。もっと、楽しい話ができればよかったのに。その日、ボクはアオに手を握られながら、そんなことを考えていた。

彼女の指は硬くて、そして冷たかった。

◇ ◇ ◇

クリスマスの週のはじめに、父さんと母さんは離婚をした。

本当は、トウキョウに来るタイミングでそうする予定だったらしい。だけど、いろんな理由で後ろ倒しになっていたのだ。母さんの仕事のこと、父さんの新しい住まいのこと、そして、サトシじいさんの財産配分のこと。

ボクは母さんの籍に入ることになった。

母さんには、サトシじいさんの財産が多めに配分されることになっていた。まだサトシじいさんは生きているのにも関わらず、そんなことを決めるのはおかしい──そう思ったけれど、「それはそういうものなのだ」と、殆ど財産を配分されなかった父さんが言った。

父さんは、ボクと遭う時は駅前のホテルのロビーラウンジを指定した。大体、そこに母さんはいなくて、ボクと父さんのふたりで、味のしない薄いコーヒーを飲みながら、淡々と話をした。

「なんで離婚しないといけなかったの」

ボクは父さんに何度もそう訊いた。

「いつかこうなることは決まってたんだよ。ずっと前からね。でも、それは誰のせいでもないんだ。だから、父さんも母さんも、そしてチコリも、それに従うしかないんだよ」

そう父さんは言った。

「──決まってたって、ボクが産まれる前から?」

「まあ、そうだね」

「じゃあ、なんで二人は結婚したのさ」

「結婚することも決まってたんだ。チコリが産まれてくることもね」

「だれが決めたの」

「チコリ、『誰がそうした』であったり、『どうしてそうなったか』にばかり目を向けてはいけないよ。大切なことは『これからどうしたいか』だ」

「つまり、父さんはそうしたいと思ったから、離婚するの?」

「それは違う。さっきも話したけれど、それは決まっていたことだから。

決まっていたことに目を向けるのではなくて、その先に目を向けるんだよ」

「その先って?」

「これからの生活だよ。チコリは、これからの人生どうして行きたい?」

「・・・さっきの話からするとさ、それも全部決まってるんじゃないの?」

「それも違うよ、チコリ。今決まっていることは、過去に誰かがそうしたいという思いがあったから、そうなったんだ」

「全然、わからないよ。父さんの言っていること」

「いつか、わかる時が来るよ。決まっていることは、受けとめなくてはいけない。でもチコリや父さんが今ここで話していることも、未来の何かを決めていってるんだ」

──ボクはその後も質問をし続けたけれど、父さんは更に我慢強く、そして微笑みながら、ボクを諭した。つまり、ボクたちの会話はずっと平行線で、父さんは近くにいるのに、ずっと遠いところからボクに話しかけていた。そして、ボクがどんなに投げかけても、父さんはその距離を縮めようとはしなかった。

「サトシじいさんの財産」といっても、そんなに大きな額じゃない──というのは、母さんから訊いた。母さんとボクが十年くらい暮らせる程の金額だそうだ。

「チコリが成人になるまでは、不自由なく生活できるようにするから。でも、そこからは、自立するの」

完全に二人きりとなった家で、母さんは何度もボクにそう言った。成人になったら自立するのは当たり前じゃないか、とボクは思った。

当然だと思っていることを大切そうに話されると、その逆を考えたくなる。例えば、なんで成人になったら自立しなくてはいけないんだろう、とか。自立ってお金を稼ぐことが自立なのか、とか。

よくわからなかった。自立が大切なら、人はなんで、結婚なんてするのだろう。一緒に居たいって思ってしまうんだろう。

◇ ◇ ◇

クリスマスの十二月二十五日の夜、あてもなく街をぶらついて、十時くらいにようやく家のマンションの前に辿りついたとき、そこにケイが立っていた。そしてその時になってはじめて、その日ケイと約束したことを思い出したのだ。

「ごめん。今日は──」

ボクはケイに近づいた。

「なんで」

ケイは泣き顔で顔をくちゃくちゃにしていた。ボクがケイの泣き顔を観たのは、この時が最初で、そして最後だった。

「あの、今日のことなんだけどさ」

「なんで!」

「だから、今から説明するから」

「なんでよ!」

「ごめん」

「なんでそうなの!約束破って、なんでそんな顔してるのよ!」

「え」

「なんで、そんな顔ができるのよ!」

「・・・いつも、こんな顔だよ」

「なんでそんな、残酷なことが出来るの!」

「ごめん」

「人殺し!」

──ケイはそう叫んだ。

「あたしを、殺したいんでしょ。人殺し!」

「──おい、やめろって」

「人殺し!・・・人殺し!・・・人殺し!!」

三人くらいの通行人がボクらを観て訝し気に立ち止まり、少し離れたところからずっとこちらを見ている。──それに気付いたボクは、急いでケイにそう言った。

「なんで、ボクが、ケイを殺すことになるんだよ!」

「あたしの存在を、消したでしょ!」

「なに?」

「あたしを、居ないものにしたでしょ!」

「なに、言ってるんだよ!」

ケイは急に、腰をかがめ始めた。

頭を深くうなだれて、両手で身体を支えるように中腰でうずくまった。丸まった背中が小刻みに震えていた。

その背中に向かってボクが話しかけようとしたとき、彼女は急に叫びだした。

「ああああああ!・・・もういや!!」

ボクは驚いてただただ、彼女の背中をずっと見ていた。

ケイは咆哮を止めてしばらくしてから、ゆっくりと顔を上げた。泣いているのかと思ったけど、彼女はもう泣いていなかった。その代わり、顔に大粒の汗を沢山かいていた。──すごく寒い夜だったのに。

髪の毛が額と頬に貼りついていた。

「──なにか、言いなさいよ」

ケイは呼吸を荒くしながら、憎しみのこもった目でボクを睨み、そう言った。そして、その感情は彼女の体内から四方八方に発散され、ボク自身をも捉えていき、グルグルととぐろを巻いていくようだった。

何か言わないと──と思ってボクは口を開いた。

「遅いから、もう帰れよ」

そう言ったあと、ボクは、その(自分で発した)言葉を聴いてびっくりした。「ごめんね。この埋め合わせは絶対にするから」でもなく、「遅いから送るよ。歩きながら話そうか」でもなく、あれ、なんで自分はこんな冷たい反応をしているんだろうと不思議に思った。

でもその理由はすぐに分かった。いつのまにか、ボクは自分でも意識しないうちに、苛立って、そしてケイと同じように憎しみの渦に飲まれていたのだ。

「ほら、皆こっち見てるじゃないか。夜遅いのに、そんな大声出したから」

言葉は止まらなかった。

「大体、なんでボクの家の場所を知ってるんだ。一度も教えたことないのに。それに、わざわざ来て、待ち伏せするなんて。ボクだって、都合があるんだ。すごく大変だったよ、ずっと。それなのに、お前はいつもそうだ。

そうやって、自分を押し付けてくる。こっちの気も知らないで。そうやって、ボクの気持ちを考えたことあるのか」

「あんたは、あるっていうの」

「何が」

「あたしの気持ち、考えたこと、あるの?──ないでしょう、どうせ。あたしのこと、嫌いだったしね。ずっと」

「何を、言っているんだ」

「隠さないで言ってみなよ。嫌いだったって。そうしたら、帰ってあげるから。どうせ今だって、めんどくさくなったくらいにしか思っていないんでしょ。早く家に帰ってゆっくりしたいって思ってるんでしょう」

「そんなこと、思ってない!」

「言いなさいよ!」

「何を!」

「あたしのこと嫌いなら嫌いだって!」

「嫌いだよ。ずっと嫌いだったよ、最初から」

その言葉を発したとき、ボクの脳の血管が「ドクン」と波打った。

ケイの顔から、表情が消えていた。

そして、みるみる顔面が青白くなっていき、目だけが大きく見開かれていった。その目の瞳孔だけが、ボクのことをしっかりと捕まえていた。

それが、とても怖かった。

なんとかして、その瞳から逃れないといけない、──ボクはそう思ったのだ。だから、最後にまた、振り絞るように

「本当に、最初から嫌いだった」

とケイに伝えた。

──その後、ボクもケイもしばらく無言のままだった。

十分くらい、いや、もっと長い間だったかもしれない。その間、ケイはじっとボクのことを見ていた。ボクもじっとケイのことを見ていた。彼女の瞳から、何かが失われていくのを感じた。

しばらくして、ケイはゆっくりとした仕草で振り返り、そして元来た道へと、歩いて行った。ボクは彼女の影がだんだんと小さくなっていくのを、ずっと、見続けていた。そして、彼女が完全に見えなくなったとき、ボクはほっとした気分になったのだ。

11. サトシじいさん

「過去は変えられないというが、本当は変えられるんだよ」

よく、サトシじいさんが言っていた言葉だ。

過ぎゆく時間は単にその人その人が抱いている概念でしかなく、概念は決して不変ではない。ボクが嫌っていたもの(または人)が、あるときその評価が180度変わって好きになることもあるだろう。そうすると、その嫌いだったもの(人)と過ごしたこれまでの出来事もまた、違う景色として思い出される。それはつまり、「過去もまた変わった」ということだと。

その話を聴くたびに、ボクはトラベルのことを考えた。

トラベルで使用するアプリ「D」は、参加する人たちの想いを具現化する。でも、トラベルをやらずともボクはボク自身の過去を知らずのうちに概念化して、そして「そのとき、ボクはこうだった」と考える。

その行為とトラベルとで、どれだけの違いがあるのだろう。

そして、ボクの過去がボクの概念の上でしか成り立っていないものだとしたら、ボクの存在もまた、トラベルに劣らずに、なんと脆く、不確かな存在だろうか。

「サトシおじいさんの容態が、いよいよ悪くなってきたらしいの」

母さんからその言葉を聴いたとき、ボクは耳を疑い、次に母さんがタチの悪い冗談を言ったと思ってムッとした。でも母さんが珍しく気弱になって、そして淡々とそのことをボクに告げていくうちに、だんだんと不安な気持ちになっていた。

そしてその不安は、その日母さんと一緒にサトシじいさんのところに行った時に現実になった。

サトシじいさんは、個室のベッドに横たわっていた。

ボク達が部屋に入るとサトシじいさんは口の部分に付けていた呼吸器を外し、そして身体を少しこちらに向けて「やあ」とだけ言った。

それから、母さんがサトシじいさんの身の回りの世話をしている間、ボクはただじっと、二人から少し離れたところでその様子を見守っていた。

──元気な振りをしていたんだ。

ようやくボクは、そのことに気付き、受けとめることができた。

サトシじいさんはきっと、ボクが訪ねに来ることを知っていたのだろう。そして、ボクの前では看病の必要のない元気な老人であることを、演じ続けていたのだ。

そのことは、ボクにとってすごくショックだった。

なんで本当のことを知らせてくれなかったんだろう、黙っていたんだろうという気持ちと、そして、そんな無理までしていたサトシじいさんに対して、ボクは今まで何をしていたんだろう、という気持ち。──いつも、自分のことばかり考えていて、サトシじいさんのことを見れていなかったのだ。母さんたちには、「看病に行く」と言っておきながら、ボクはサトシじいさんとアオに逢いに行くことをただただ楽しみに感じていただけだったのだ。

そう考えると、今サトシじいさんがここまで苦しそうにしているのは、ボクのせいでもあるんじゃないだろうか。──母さんが心配そうにボクのことを見て言った。

「ほら、そんなところに突っ立ってないで、こっちきて手伝って。・・・いつもやってるでしょ?」

もちろん、母さんが今サトシじいさんにやっているようなことはこれまで何一つやってこなかった。

「マサエさん。ありがとう、もういいよ」

しばらくして、サトシじいさんはそう言ったあと、母さんが何か言うのを前に起こしていた身体を再びベッドに横たえた。

「苦労かけたね、色々」

「いいえ」

母さんはまたチラリとボクのほうを見た。

「チコリ、そろそろ帰る?」

ボクは何も言えずにいた。

「・・・もう、どうしたのよ、本当に。──ごめんなさい、今朝からずっとこんな感じで」

母さんはサトシじいさんにそう言って謝った。

「いや、いいんだよ。──チコリ、少しだけ話をしようか」

サトシじいさんはそう言ってボクを目で「もっとこっちに来い」と訴えかけてきた。

ボクは一歩、二歩とサトシじいさんのほうへと近づいた。

「私、購買のほうに行っていくつか買い足してきますね」

母さんはそう言って、部屋を出た。

病室には、ボクとサトシじいさんの二人きりになった。

◇ ◇ ◇

「色々、びっくりしたか」

サトシじいさんは少しおどけたような表情で、ボクにそう言った。

「・・・まあ、多少」

ボクがそれだけ答えると、サトシじいさんは声に出さずに笑った。

「ダンシング・ ウィズ・ サプライズってやつだ」

「は?」

「人生において、サプライズ──『驚き』の機会を大切にしろ、という意味だよ。すべての驚きには、意味がある」

「ダンスする気には到底なれなそうだけど」

「ハハ・・・。もう少し行間を読む習慣をつけたほうが良いかもしれないな。この場合の『ダンシング』は、『喜べ』と言っているのではなく、『感覚を研ぎ澄ませよう』と言っているんだよ。

──ただ、なんにせよ、混乱させたのは悪かったな。謝ろう」

「もういいよ、別に」

良くは全然なかったけど、だからと言ってサトシじいさんを責める気にもなれなかった。

「さて、マサエさんが気を利かせて退席してくれた時間を、有効活用することとしよう」

サトシじいさんは細めていた目を少しだけ広げてボクのほうを向いた。

「お前に、──伝えておきたいことがあった」

「──なに?」

「アオのことだ。──彼女のプログラムは、あと三週間稼働する。それまで、なるべくたくさんの時間を彼女と過ごせ」

「三週間過ぎるとどうなるの?」

「停止する。その後、アオのデータは削除される」

「データって?」

「アオの思考、感情、記憶すべてだ」

「どうして?」

「もうアオのメンテナンスをできる人間がいなくなるからだよ」

「なんで」

そう訊きながらも、ボクは心の中でやっぱりそうかと思っていた。

ここに来た時から、サトシじいさんの容態を知ったときから、頭のどこかでアオのことも考えていた。もうすぐボクは、二人の親しい人を失うことになるのだろう、と。サトシじいさんと、そして、アオ。なぜ、一度にこんなに辛いことが訪れるのだろう。父さんが家を出ていって、まだ間もないというのに。

「もともと、その予定だったからだ。私がいなければ、アオは活動し続けられない」

「・・・そんなの、可哀想じゃないか」

「そんな顔をするな」

サトシじいさんは優しい声を出しながら、苦しそうな表情をして身体を起こそうとした。

ボクが近寄ると、両手をボクの身体に回してきた。

「これはもう、はじめから決まっていたことなんだよ」

──どこかで聞いたことのある言葉だったが、そのときは思い出せなかった。

ただただ、悲しかった。

「それともうひとつ、ドリームはもう使うな」

耳元で突然そう伝われて、ボクはびっくりしてサトシじいさんを見た。サトシじいさんは優しい表情のままだった。

「お前の使っているリンクトは私のおさがりだからな。──まあ、私が誰かに言うことは無いから、それは安心していい。ただ、お前ももう少し用心深くなっておいた方が良いだろう。隠しごとを持つコツは、バレないようにすることではなく、バレたときのことをあらかじめ考えておくことだ。

それよりも、ドリームの話だったな。『想像力と技術で、新しい世界を創る』というのがあれの基本コンセプトだが、それは間違ったアプローチだ」

「・・・間違ったアプローチ?」

「そう。想像力というのはな、心の内にあるイメージを外側に可視化させることではない。というより、まったく逆だな。現実の世界で起きたことや感じたことを、自分の内側に象っていくこと──それが想像力だ。ここまではわかるか」

サトシじいさんはボクの返答を待たずに続けた。

「つまりな、誰もが自身の想像力で心の中に世界を描きながら生きているんだよ。本当に大切なものや探していることは目で確認できる外の世界ではなく、内の世界にあるものだ。──アオも、そのために創ったのだよ」

「え?」

「アオはお前のために存在しているんだ。お前にとっての本当に大切なものが、見つけられるようにな」

「・・・意味が全然分からないよ。見つけるってなにを?」

「それは自分で探せ。探し続けていれば、きっと見つかる」

そう言うと、サトシじいさんは大きく咳き込み、小さな背中を震えながら屈めた。一つ目の咳の際、小さなしぶきのいくつかがボクの顔についた。

◇ ◇ ◇

サトシじいさんの病室を後にして建物から出ると、母さんはあらかじめ呼んでいたタクシーに乗り込んだ。これから職場に向かうけど、途中まで一緒に乗っていかないかと聞いてきたが、ボクは断った。とにかく今は一人になりたかった。

アオのところにも寄らなかった。

いま彼女に会って、何を話せば良いのだろうか。

彼女と会うことが、とても悲しく、そして怖かった。

12. 悪い夢がやってくる

そんな様々な出来事があったこの時期でも、ミミズクたちとのトラベル──Dを使っての仮想世界体験が、ボクの関心の中心だった。毎週色んな世界に足を踏み入れて、驚いたり、楽しんだり、笑ったり。

サトシじいさんの体調が悪くなっても、アオの生命が残り三週間であることを知らされても、父さんと母さんが離婚しても、ケイと気まずい別れ方をしても、それでもトラベルになるとボクはそんな嫌なことを忘れることが出来た。

仮想世界の土台を創り出すのは、相変わらずミミズクの仕事だった。

まず、ボク達はトラベルに行く前の週の火曜日に、「トラベルでどんな体験をしたいのか」をキーワードでミミズクに連絡する。例えば、「海外、旅行、ショッピング、海」であったり、「スカイダイビング、ステーキ、車、展望台」であったり。

それからミミズクが集まったキーワードをもとにプログラムを組んで、世界を創り出す。

「そのほとんどは自動で生成される」とミミズクは言っていたけれど、彼もトラベルの世界をどんなふうにまとめあげるかは色々手を加えているはずだった。その証拠に、ボクらはトラベルの中で決して危険な目に会うことはなかったから。

一度ボルボのキーワードを見せてもらったとき、そこには「ジャングル、ゲリラ、特殊部隊、生死をかけた戦い、美人の捕虜」といった単語で埋められていた。

「オレの案は、いつも90%ミミズクに却下されるんだ」

ボルボは不服そうにそう言った。──たしかにボルボの案は面白そうとは思ったけれど、ミミズクがそれらを採用しようとしない理由もなんとなくわかった。

当時、ボクらと同じようにDのような仮想世界をプレイする人たちは世の中にたくさんいたのだ。そして、そのうちの何人かは依存症になったり廃人状態になっていった。

そして、その中にはリズのお兄さんもいた。

あるときボルボから、彼女のお兄さんもⅮのプレイヤーであったこと、そして仮想世界に入り浸っているうちに精神を病んでしまったことを聴いた。そしてそれはちょうど数か月前の夏休みの時期──ちょうど、ボクが老人街でリズとばったり会った頃のことだった(以前母さんが話していた「見る影もなくなった男子高校生」とはリズのお兄さんのことだったのかもしれない)。

「兄妹であんまり仲良くなかったみたいでさ、なおさらだろうな」そう話すボルボを、ボクは密かに感心した。「なおさら」というのが、妙に納得感があったからだ。

老人街で会った時のリズ、そして夏休みのショッピングモールで「行く当てのない家族旅行」について楽しげに話していたリズ、どちらの記憶もその話を知ってからは思い出すたびにボクを暗い気持ちにさせた。

ミミズクは、ボク達が危険な目に会わないように、それがきっかけになって残りの人生に障害が起きることのないように、彼の知性と優しさを総動員して、確固としたルールと秩序を提供してくれていたのだ。

トラベルに滞在する時間を二時間として、例外を認めなかったのもミミズクだった。いつもトラベルの時間はすぐに過ぎ去って、ボクだけではなく、誰もが「もっとここにいたい」と強く願って、ときに誰かがそう提案することもあった。でも、ミミズクはそれらをすべて頑なに拒否した。ボクがミミズクだったら、きっとずるずるとDの世界に入り浸ってしまっていただろう。──ちょうどあの日、実際にボク達がそうしたように。

そう、ボクはあの日、ルールを破って、そこに留まることを選んだ。それも、とてもとても長い時間を。

なぜミミズクはそのとき事前に察知しなかったのか?──いや、もしかしたらミミズクはそうなることを分かっていたのかもしれない。

父さんと、そしてサトシじいさんの言葉を借りれば、「そうなることは、ずっと前から決まっていた」のだ。

◇ ◇ ◇

「チコリ!」

振り向いたときに、リズがいた。

ボクらは異国(どこでもない国)の繁華街を探検していた。ボルボが「二手に分かれて探検しよう」と言って、少し前までボクとボルボ、リズとミミズクがペアになってそれぞれ気の向くまま街を徘徊していたのだ。そのうちボルボが何か奇声をあげながら走り出していって、ボクはひとりきりになった。リズに声をかけられるまでは。

「ミミズクは?一緒じゃないの?」

ボクはリズに近づきながらそう声をかけた。

「ミミズク?」

リズは一瞬だけ不思議そうな表情をして、でもそのすぐ後にこう言った。

「ねえ、本当の旅に出ちゃおうよ。二人で」

「──本当の旅って?」

「何も気にせずに、行きたいところに行くの」

「何も気にせず?」

「そう」

「行きたいところって?」

「私は、もっと、別の所に行きたい。そして、本当に大切なものを見つけたい」

「大切なものって?」

「チコリはある?自分にとって、本当に大切なもの」

「…わからない。そんなこと、ちゃんと考えたことなかったよ」

「だったら、探しに行こうよ。私と一緒に」

それについて何か言おうとしたとき、リズは遮るようにして続けた。

「チコリ、行こう」

そう言って、彼女はボクに手を差し伸べた。

──この時の風景は、今でも鮮明に思い出すことができる。リズの声のトーン、表情。彼女は通気口のそばに立っていて、長い髪がずっと揺れ続けていた。

リズはいつものリズだった。大人になったグラマーなリズではなくて、普段の生活で見せるいつものリズ。学校で話しかけることもかけられることもない、遠くからボクが見つめているリズが、そこに居た。

周囲には人がまばらにいて、立ち止まっているボクら二人を気にせずに通り過ぎていって、しばらくの間ボクはリズの差し伸べた手を眺めていた。いつしかその場所はボクとリズだけになった(ボクがそう望んで、そうなったのかもしれない)。空気は少し冷たくて、とても乾燥していた。こめかみの血管が脈打っているのが分かった。

なんでこの数日の間に、いやなことが沢山あったのか。それが今分かったような気がした。

この瞬間のためだ。

これまでの出来事は、ボクが今この瞬間を受け入れられるための儀式だったのだ。

だからボクは、リズの誘いを受ける権利がある。そう、思った。

13. 世界の創造主

ボクとリズは、ミミズク達との集合場所から背を向けるように、目の前に続く道を歩き続けた。リズに言われてリンクトの通信はすべて切断した。ボク達は、ミミズク達からの干渉を一切受けずに進んでいくことができた。

「お腹すいた?」

しばらくして、リズがそう訊いてきた。

「大丈夫。リズは?」

「私も平気」

歩き始めてから、一時間以上が過ぎたろうか。

いつしか周囲に人はいなくなり、そして風景は段々と遠のき、輪郭があいまいになっていった。確かに感じられるものは、今歩いている一本の道だけになっていった。

「ねえ」

リズが声をかけてきた。

「ん?」

「ここからは、手を繋いでいこうよ」

「うん、そうだね」

ボクの左手に、リズの掌の感触を受けた。とても冷たかった。

ミミズクが用意した世界から、離れはじめているのだ。それでいて、ボク達がどこに向かって進んでいるのか、この先どんな風景が待ち受けているのか、まったく見当がつかなかった。ただ、「本当に大切なものを探しに行く」というリズの言葉がずっとボクの頭にこびりついていた。

それからまた、どれくらい歩いただろうか。

いつの間にか、景色は全部消えてなくなってしまった。隣にいるはずのリズのことも見えなくなってしまったとき、ボクは軽いパニック状態になった。

「リズ?」

「隣にいるよ、大丈夫」

何度もボクはリズを呼んで、その度にリズはそう応えてくれた。視界は見渡す限り真っ白で、目をつぶると真っ暗だった。彼女の声だけが頼りだった。

「…リズ」

「チコリ、落ち着いて」

「でも」

「少しずつ、イメージを膨らませていくの。ここはもう、私たちだけの世界だから。私たちがこの世界を、創っていくの」

彼女はそう言ってボクの手を握る力を強めた。

「リズは、周りが見えているの?」

「ううん、私も見えていない。でも、大丈夫。これからゆっくり創っていけば良いんだから」

「創るって、何を」

「私たちだけの世界を」

「リズは、なんでそんなことが分かるの?」

「Dは、そういうものだから。私たちの想像力で、世界を創っていかないと」

「どうしてリズは、そんなことが分かるの?」

「調べたの。──いつか、こういうことが起こると思って」

「ミミズクから訊いたの?」

「チコリ、このままだと私たちは無に飲まれてしまう」

「ム?」

「何も感じられなくなっちゃうってこと。──お願いだから、意識をもっと強く持って」

いつになく切実に、そして余裕なさげに話すリズの口調に、ボクはリズも不安なのかもしれないと感じた。今ボクたちは二人きりで、誰の助けも求められない。だとしたら、ボクが何とかするしかないじゃないか──。ようやくそんな奮い立つ気持ちがボクの中に芽生えてきた。

リズを、彼女を守らないと。

そう思い、真っ白な世界を見据え、ボクは懸命にイメージを膨らませようとした。どんなイメージが良いのだろう?そんなことは全然分からなかった。それでも、目の前の空っぽの世界に何かが見えてくることを祈りながら、ボクは頭の中でイメージを描こうとした。

◇ ◇ ◇

リズと最後に会話してからどれくらい経っただろうか。数時間、それとも数分だったのかもしれない。とにかく、ボクは一心に、リズの言う通り、イメージを膨らませていった。

いつしか、目の前に、一本の頼りない線が見えた。

最初は、それは目に入ったゴミが映っているものだと思っていた。でも、その線が段々とはっきりしたものになったとき、ボクはそれが地平線らしきものであることに気付いた。

「遠くに、なにか見えるよ」

ボクはリズにそう言ったが、返事は無かった。

いつの間にか、リズの手を握る感触も消えてしまっていた。

ボクはリズの名を何度も呼び続けた。

でも、ボク以外の声は全く聞こえなかった。リズを探そうと駆けだした瞬間、ボクは躓いて転倒した。転んだ際に、段差のある凹凸がボクの身体に強く当たり、ひとつの角の部分が肋骨らへんをひどく打ち付けた。

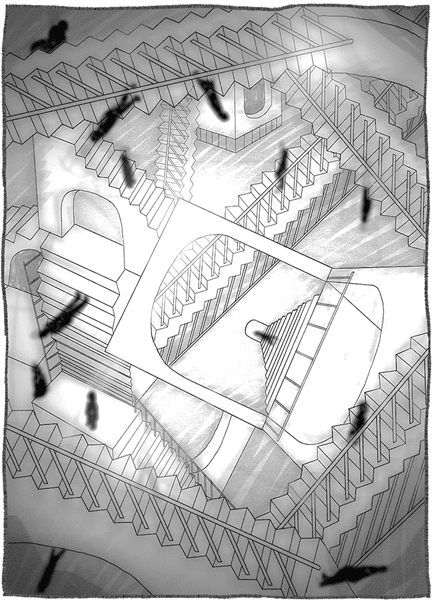

しばらくの間痛みを無言でじっと耐えながら、ボクは手探りに目の間に何があるかを確認した。──それは、階段だった。

すると、段々と目の前の景色が見えてきた。最初はうっすらと、そして段々と鮮明になっていった。

ボクの目の前には何人もの影が見えた。

階段が幾層にも、そして出鱈目に重なり合っていて、影は皆階段をゆっくりと上り続けていた。

そのなかのひとつがリズかもしれない。そう思い、ボクは手前の影の方へと駆け寄った。

でも、影は近づくと消えてしまった。離れたところからは鮮明に見える影も、近くによると跡形もなく消え去ってしまう。

そうしていくつもの影を追いかけ、そして消えていって、それをボクは何度も何度も、繰り返した。

どれくらいの階段を昇って、どれくらいの数の影を追いかけただろうか。あたりはだんだんと暗くなっていって、いつの間にか影は遠くの方にあるひとつだけになっていた。

そしてその影はまさに一つの門をくぐろうとしているところだった。

ボクは迷わずその影の後を追った。影の所に辿りついたときは、その影は門をくぐり、もうそこには居なかった。

門の先には、ボクがよく見慣れた風景が広がっていた。

トウキョウの、ボクが住む街の、駅前の広場だった。そこには影ではない、実際に見える人たちが──駅のホームから出てくる人、ショッピングモールから出てくる人、学生もビジネスマンも老人も子供も、いろんな人たちが、行きかっていた。

そして、その広場の隅にあるベンチに、リズが座っていた。まっすぐ、ボクのことを見ていた。

◇ ◇ ◇

ボクは、リズにゆっくりと近づいていった。

リズは、微笑みながらずっとボクを見つめていた。ボクとの距離が大分近づいてきたときに、彼女はベンチから立ち上がり、ボクにこう言ってきた。

「おかえり、お兄ちゃん」

↓次の話

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?