外見が大事 〜 ビジネス書の読み方

世の中には多くのビジネス書が溢れています。例えば、仕事上、会計の勉強をしたいと思ったアナタは、書店へ行き「決算書の読み方」という本を買います。ところが、途中まで読んで飽きてしまいます。そして、その本は本棚に並べられ、永久に手に取られることはありません。

それから半年後、決算報告会に出席することになったアナタは、もう一度勉強しようと一大決心をします。そして今度こそはという想いを胸にいだき、書店へ向かいます。そこで、「日本一カンタンな決算書の読み方」という本を購入します。しかし、またまた途中で挫折してしまいます。

何を隠そうこのアナタは、以前の私です。ですから、私の本棚には、会計の本が10冊くらい並んでいるんです。トホホホ。

そんな自分がイヤになり、私はビジネス書の読み方セミナーに参加したのです。そして目からウロコが落ちました。ビジネス書には「ビジネス書の読み方」があったんです!

セミナーに参加するまでの私は、本を手にとったら、1ページ目から順番に読んでいくだけでした。しかし、これはダメな読み方です。まずは、本文に入る前に背景を読むのです。外見重視です。

『ザ・プロフィット』(エイドリアン・スライウォツキー著)という本を例に紹介しましょう。

① 帯を注意深く読む。

帯には、この本に何が書かれているか、そしてこの本で何が得られるかが書かれているのです。例えば、『ザ・プロフィット』の帯を見ると、「あなたは『利益』発生の秘密を知らない!」と書かれています。

ついでに、カバーの裏側も読みましょう。

「どうすれば、ビジネスで『利益』を生み出せるのか?」このシンプルかつ深遠な問いに、ストーリー形式で答える 究極のビジネス書」と書かれています。

すると、アナタは、「この本を読めば、自分の会社にも、今まで以上の利益を生み出せるかもしれない」と感じます。この本に対する期待が高まるわけです。この期待感が、本を読破するモチベーションになるのです。

② 「著者紹介」を読む。

どんな人が書いた本なのかを知ることも重要です。その人のバックグランドを知ることにより、より本に興味を持つことができるからです。

例えば、ちょっと話は逸れますが、ボクシングの試合をテレビで見るとします。

1試合目は、名前の知らない外国人同士の世界チャンピオンシップ。

2試合目は、村田諒太の世界チャンピオン挑戦試合。

アナタは、第1試合よりも村田諒太の世界戦に心が惹かれるはずです。なぜなら、アナタは村田諒太のことをよく知っているからです。彼がオリンピックの金メダリストであること、そして世界戦に向けて必死に練習していることを知っているアナタの感情移入は、第1試合とは比べ物になりません。

本も同じです。どんな人が書いているかを知ることにより、本に感情移入できるんです。

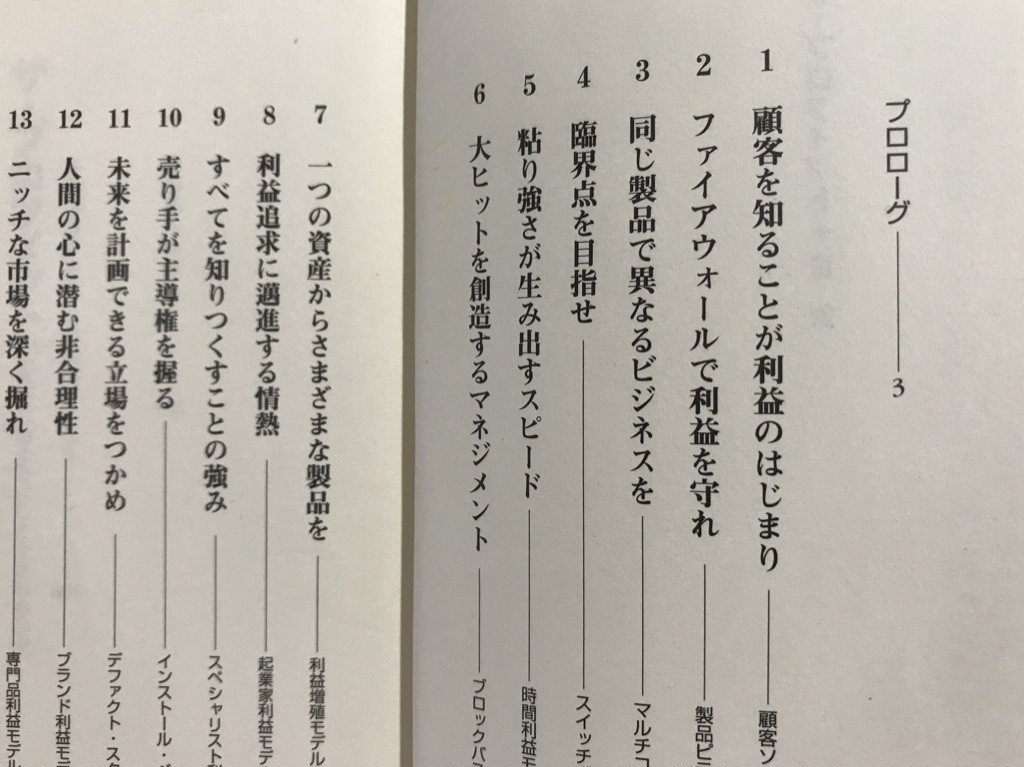

③ 目次を読む。

目次の見出しを読むことにより、この本に何が書かれているか、本の構成がどうなっているかを知ることができます。そして、それぞれの章で何が得られるかを想像してください。ちょっと、ワクワクしますよね。

④ 「まえがき」と「あとがき」を読む。

「まえがき」を読んだら、本文を読む前に、「あとがき」を先に読んでしまいましょう。

「まえがき」は、その本の読み方やどんな人に有効かなどが書かれています。また、「あとがき」には、本を読んだ後のアナタに対して、著者からのメッセージが込められています。これを最初に知ることにより、読書後の自分がどう変わるかなどをイメージしやすくなるんです。

以上、①〜④の作業を読む前に行うことによって、この本から何を得ることができるのかがイメージできます。このイメージが大切です。

そして、ワクワクしましょう。ワクワクして読めば、途中で挫折することもありません。そして挫折しそうになったら、読書後の自分を想像してください。会計の本の場合は、決算報告会で的確に数字を説明する自分の姿を想像するのです。

①〜④の作業をやってもワクワクしない場合は、その本を買うのはやめましょう。えっ、もう買ってしまった? その場合は、読まずにブックオフへ持っていきましょう!

この読み方のおかげで、私は変わりました。以前は、1冊読むのに1週間くらいを費やしていましたが、今では1日で読めるようになったのです。しかも、読んだ本が自分の身になっています。

最後になりますが、この読み方が適用できるのは、ビジネス書や解説書のみです。間違っても、推理小説には適用しないでください。読む前から犯人が分かってしまいますからね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?