電車で行ってみよう千葉県!【いすみ鉄道】 車窓に夢のように美しい景色が広がる花鉄道

明日への希望を託して奮闘中

地元の人々から、「い鉄(いてつ)」という愛称で呼ばれ親しまれているいすみ鉄道。いすみ市(大原駅~上総中山駅)と夷隅郡大多喜町(城見ケ丘駅~上総中野駅)を14駅、52分で結び、上総中野駅で接続する小湊鐵道線とあわせて房総半島を横断線しています。沿線には大多喜、夷隅、大原の歴史ある町並みや豊かな自然が残っていることが特徴です。

いすみ線は、廃止が決まっていた旧国鉄の木原線を昭和63(1988)年に沿線自治体などが出資する第三セクター方式の鉄道事業者が引き継いだもので、今年で開業34年目を迎えます。開業以来、慢性的な赤字に悩んでおり、ここ数年存続問題が持ち上がっていますが、いすみ鉄道は地元住民にとっては欠かすことができない生活の足です。経営建て直しを期して社長を公募したり、新たに城見ケ丘駅を開設したほか、オリジナル土産「い鉄揚げ」や、御朱印帳ならぬ「鉄印帳」を発売したり、「レストラン列車」を企画するなど存続に向けて精力的な取り組みを展開しています。

沿線には花のスポットが目白押し

存続の危機に直面しているいすみ鉄道ですが、走行する電車の車窓にはそんな現実が嘘のようにのどかで晴れやかな光景が広がっています。なかでも見逃せないのが、2月下旬か4月中旬にかけて咲く菜の花。沿線を包み込むイエローカラーのじゅうたんは圧巻です。大多喜駅と小谷松駅の間にはレンゲ畑があり、ゴールデンウィークの頃には一面に咲くレンゲも楽しめます。ほかにも、1月下旬は椿、春には桜、梅雨時は紫陽花、秋には彼岸花が沿線に咲き乱れます。電車に乗って花を愛でるなんて、エコロジカルで“今風”なのではないでしょうか。

【大原駅】JR外房線との接続駅

外房観光の人気スポットである大原。いすみ鉄道の大原駅は、JR外房線の大原駅に隣接。学生の姿も多く見られます。

大原駅の東側にある大原漁港は、伊勢エビの水揚げ量日本一。

毎年9月に大原漁港と大原海水浴場で行われる「大原はだか祭り」も有名。 <

広大な公園に、1000種類以上の椿が植えられている。例年の見頃は2月上旬頃から4月の上旬頃まで。

【西大原駅】のどかな住宅地のなかの駅

のどかな風景の中に民家が点在しています。

【新田野駅】広がる田園風景

大原駅から続く住宅地の光景は、この辺りから徐々に変わり、自然が深くなっていきます。

【国吉駅】夷隅の歴史を実感できる地域

駅舎は商工会館との合築です。辺りは、史跡が数多く残るエリアです。

別名「田圃の美術館」。狩野派の始祖 狩野正信がいすみ市出身であることから狩野派の絵画を中心に展示しているほか、夷隅町の歴史を伝える資料等を展示。

戦国時代、不敗を誇った土岐氏の万木城の跡地を公園として整備。

天守閣を模した展望台からは太平洋が一望できる。

【城見ケ丘駅】2008年8月9日誕生の新駅

乗客獲得のための施策として設けられた新駅。駅名は一般公募で決定しました。

【大多喜駅】いすみ鉄道の中心駅

沿線唯一の有人駅で、構内には車両基地もあります。町は城下町の面影を色濃く残しています。

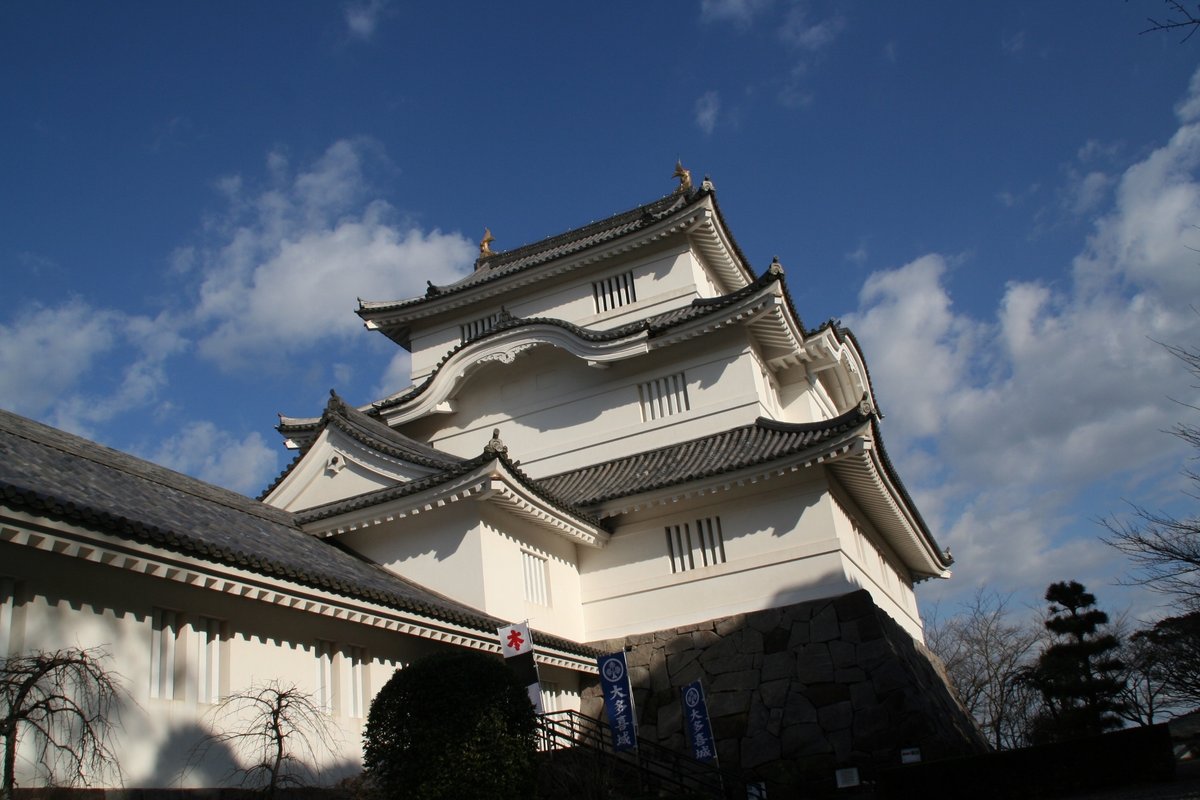

徳川四天王のひとり、本多忠勝を初代城主とする近世大多喜城の本丸跡に城郭様式で建設した博物館。「房総の城と城下町」をテーマに刀や鎧等を展示。

4月上旬頃から5月は、町内のタケノコ園でタケノコ狩りが楽しめる。

【久我原駅】まるで秘境の駅

野原の中に佇む久我原駅。「秘境の駅」といってもよいかもしれません。

【上総中野駅】竹を模したトレイがユニーク

小湊鐵道への乗換駅。相互乗り入れは行っていませんが、いすみ鉄道と小湊鐵道のレールは、この上総中野駅でつながっています。

【地元の名産品をget!】アクが少なくて美味しい大多喜のタケノコ

大多喜は県下でも有数の竹林面積を有し、タケノコの生産が盛んな地域。大多喜産のタケノコはアクが少なく美味しいとされています。そんな大多喜産のタケノコが手に入るのが「道の駅たけゆらの里おおたき」。シーズン中は採れたてのタケノコが購入できるほか、郷土料理コーナーではたけのこを使ったメニューが味わえます。

小耳に挟んだ地名の由来

【いすみ】いじむ→いしみ→いすみ

いすみ鉄道の名称は、夷隅郡大多喜町と、平成の大合併までは夷隅郡で現在はいすみ市になった大原町、岬町、夷隅町を走行することから付けられました。夷隅の地名は、「古事記」では伊自牟(いじむ)国、続く「日本書紀」「国造本紀(こくぞうほんぎ)」では伊甚(いじむ)国と表記されています。その後、「いしみ」と記されるようになり、漢字は、蝦夷の地を征伐した日本武尊(やまとたけるのみこと)の説話に起因するとされる“夷”と、この地で栽培されていた紅花で衣服を染め上げたことに由来する染みを意味する“灊”の文字が当てられていましたが、江戸時代には夷隅の文字が当てられるようになり、それが定着したようです。

【大多喜】たくさん滝があったor小さな滝があった

地名の由来は滝があったことに由来するといわれています。中世には小滝、小田喜、近世前期には大滝、大田喜と書き、安永(1772年~1780)年間頃から大多喜と記すようになったようです。町のシンボルともいえる大多喜城は、大永(1521)元年に真里谷信清が小田喜城(小滝城)として築いたのがはじまりとされ、天正18(1590)年に徳川家康の家臣 本多忠勝が10万国で入封し大多喜城を築きました。

サポートしていただけたら嬉しいです。 また、記事をこのサポート機能を利用して1本1000~円で転載していただくことも可能です。取材先への掲載確認が必要な場合があるので、転載希望の場合はまずはご連絡ください。文字数の増減や再構成、別テーマでの原稿作成が必要な場合は対応いたします。