4. 微生物学:微生物の研究

前章で学んだとおり、世界には大きな生物だけでなく、数えきれないほど多くの種類の微生物が存在することがわかってきました。事実、目に見える大きな生物よりも、微生物の種類の方が多いのです。顕微鏡などを用いそれらをつぶさに調べると、微生物についてより多くのことがわかります。

微生物の研究は微生物学と呼ばれます。微生物は微小ですが、人間の生命に大きな影響を与え、中には人間の生存に欠かせないものも存在します。胃の中には食べ物の消化を助ける菌が数多く存在し、パンやビールの発酵には微生物の力を借ります。微生物はまた、排泄物を分解し、他の生物の栄養素に作り変えてくれます。眼には見えませんが、生命のサイクルで大事な働きをしているのです。

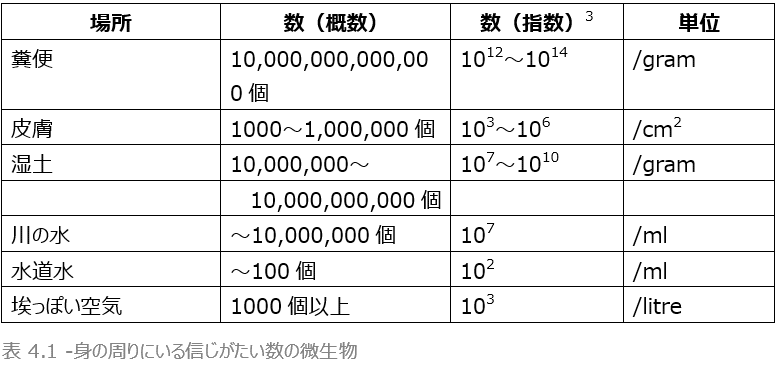

しかし、中には危険な微生物もおり、命にかかわる病気の原因ともなり、病原菌(パソジェニック:パソ=病気、ジェニック=原因)と呼ばれます。以下は、私たちの身の周りにいる微生物の数を実感してもらうための数値です。

※3

下記画像参照

4.1 さまざまな微生物

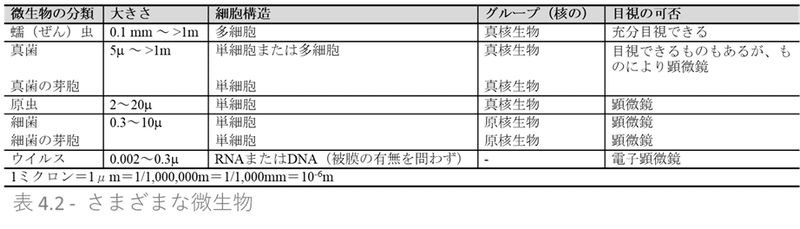

動物や植物にいろいろな種類があるように、微生物にもさまざまな種類が存在します。中には肉眼で見えるものもいますが、高性能な電子顕微鏡を使わないと見えないものもいます。図4.1、4.2、4.3は微生物の大きさと特徴について示したものです。

-4.1.1蠕虫(ぜんちゅう)

蠕虫(ぜんちゅう)の多くは肉眼で見ることができます。大半がヒトの腸内に生育し、病気の原因となります。たとえば、回虫、鉤虫(こうちゅう)、サナダ虫などは蠕虫です。かゆみ、疲労感、貧血などの原因となり、命に係わることもあります。ビルハルツ住血吸虫症も蠕虫が原因です。

-4.1.2 真菌

真菌は極めて単純な植物で、その大半が単細胞生物です。

しかし、中には多くの細胞を持つものもあり、肉眼で確認することができます。植物同様、自力では移動することができません。

ビールの発酵やパンの発酵に使う酵母菌は、真菌の一種です。ペニシリンも真菌により生成されます。しかし、その中には病気の原因となるものもおり、たとえば水虫、たむし、白癬(はくせん)などがいます。白癬(はくせん)は蠕虫によってではなく、リング型に成長した真菌により起こります。

アスペルギルスやクリプトコッカス・ネオフォーマンスなどの真菌は、肺や脳などの器官にも感染します。黒色アスペルギルスは、風呂場や冷蔵庫の側面の黒い部分などで見たことがあるのではないでしょうか。

-4.1.3 原虫

原虫は真菌よりも小さく、10~20μmほどの大きさで、真核細胞により構成されています。

アメーバは原虫の一種で、いわゆる「足」(仮足)をゆっくり動かして移動します。中には、髪の毛のようなしっぽを魚のように動かして速く移動するもの、植物のような「種」を撒くものも存在します。この「種」は嚢胞(のうほう)と呼ばれ、乾燥や熱にも耐性があります。

原虫によって起きる代表的な病気がマラリア(プラスモジウム属のマラリア原虫が原因)、眠り病(トリパノソーマ原虫が原因)、アメーバ症(アメーバが原因)などです。

-4.1.4 細菌

細菌はとても小さいため、顕微鏡がなくては見ることができません。そのため、人類は長い間その存在にさえ気づきませんでした。細菌の大きさは0.3~10μmであり、単一の細胞でできています。先述の微生物との大きな違いは、細胞核がないことです(原核生物)。

すでに何千もの細菌が発見されていますが、その多くは無害か、または私たちの生命にとって不可欠なものです。細菌は枯れた植物や動物の死骸を化学的に分解し、植物の成長に再利用できるようにします。細菌の働きがなければ、生命は死に絶えてしまうのです。

他の種類の微生物同様、中には重篤な病気の原因になるものも存在します。多くの細菌は、人体表面および体内では適切な温度の下で栄養が供給されるため、成長が促進されます(3.3参照)。結核、百日咳、淋病、その他の多くの病気は細菌によって起きるものです。ヨーロッパでは2011年に腸管出血性大腸菌(EHEC)が大流行しました(※4)。一般的な細菌の基本情報リストは資料1を参照してください。

※4

腸管出血性大腸菌(EHEC)は、恒温動物(ヒト含む)の腸内に見られる菌である大腸菌の別種です。EHECは出血性腸炎の原因となり、高頻度で重篤()な腎臓合併症を惹き起こします。2011年5月にはドイツを中心に数千の感染例が出て、そのうち50人が命を落としました。

細菌を分類するには、まずその形状から分ける方法があります。ふたつめは、グラム染色法という細菌を染色する際の特性による判別法です。この染色法により、アルコールの細胞膜への浸透性を知ることができます。グラム染色法により、細菌は青紫(アルコールが浸透しない)または赤(アルコールが浸透する)のいずれかに染色されます。色が青紫だとその細菌はグラム陽性と呼ばれ、赤い場合にはグラム陰性と呼ばれます。他の分類法としては、好気性と嫌気(けんき)性の分類、栄養的分類などによる分類法があります。

※腸管出血性大腸菌(EHEC)は、恒温動物(ヒト含む)の腸内に見られる菌である大腸菌の別種です。EHECは出血性腸炎の原因となり、高頻度で重篤な腎臓合併症を惹き起こします。2011年5月にはドイツを中心に数千の感染例が出て、そのうち50人が命を落としました。

生物は通常の形態(増殖期)にある場合、あるいは増殖期に戻ることができる場合に「生存している」とみなされます。たとえば、芽胞は(休眠状態にあっても)死滅しておらず、正常の状態に戻ることができます。言い方を変えれば、今生きているもの以外に、「生きている状態に戻れるもの」も死んでいるのではなく、生存能力があると考えられます。

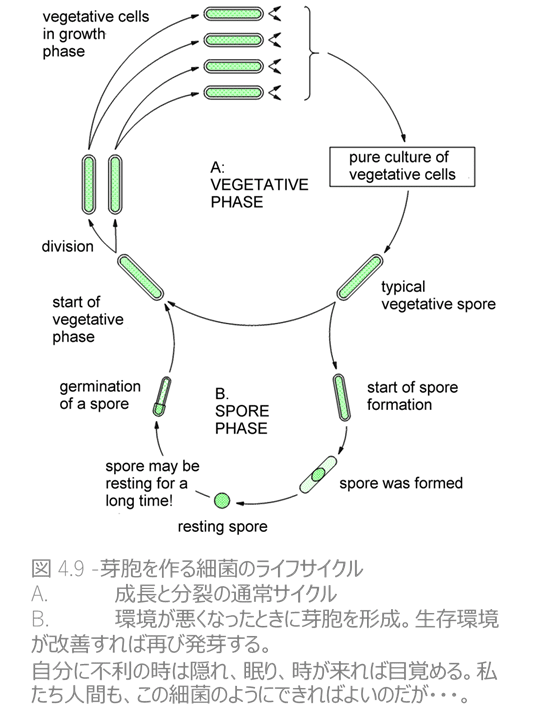

芽胞(がほう)を形成する細菌

細菌によっては、植物が種子を出すように芽胞を形成するものもあります。たとえば、生存条件が厳しくなると、体殻を使って自らを強固なシェルターにします。水分が無くなって縮み、いわゆる睡眠状態に入り、その間は非常に過酷な環境でも生き残ることができる(※5)わけです。この状態になると栄養も水分も不要であり、低温でも高温でも生き残ることができます。

※5

生物は通常の形態(増殖期)にある場合、あるいは増殖期に戻ることができる場合に「生存している」とみなされます。たとえば、芽胞は(休眠状態にあっても)死滅しておらず、正常の状態に戻ることができます。言い方を変えれば、今生きているもの以外に、「生きている状態に戻れるもの」も死んでいるのではなく、生存能力があると考えられます。

体内のように栄養も水分も豊富で温度も適切な状態へと環境が改善されると、再び発芽し通常の活動的な(増殖型)細菌に戻ります。こうした芽胞を生み出す一部の細菌は極めて危険です。代表例が破傷風菌(破傷風の原因)や炭疽菌(炭疽の原因)です。

-4.1.5 ウイルス

ウイルスは、最小の生物です。細菌よりもはるかに小さく、細菌の100~10分の1ほどの大きさです。あまりに小さいため、発見されたのは近代のことで、1939年にアメリカの科学者、ウェンデル・スタンリーにより細菌を捕食するウイルスが発見されました。それが、バクテリオファージ(バクテリア(細菌)を食べる菌)です。スタンリーは新型の電子顕微鏡(現在では1,000,000倍以上にも拡大することが可能)を使用しました。

ウイルスは少量の遺伝物質(核酸、DNAやRNAなど)を持ち、タンパク質でできた「殻」に包まれていて、生物の細胞の中でのみ増殖できます。自らが増殖するために、宿主(しゅくしゅ)の複製機構を利用します。まさに寄生そのものです。ウイルスには全く無害なものもありますが、一部はインフルエンザや、肝炎、狂犬病、エボラ熱などの出血熱(※6)といった危険な病気を惹き起こします。

免疫システムを攻撃する恐怖の病気AIDSもまたウイルスが原因です(図1.1参照)。2003年初頭、世界はSARS(重症急性呼吸器症候群)という新たな病気に直面しましたが、これもウイルスが原因であることがわかりました。

※6

ウイルス性出血熱(VHF)も、突発性出血をする点で共通しています。

かくも小さく目に見えないような生き物が、最強の生物、つまり人間の命を奪うことができることを思うと、ただただ驚くしかありません。一部のウイルス性の病気に対する薬は開発されましたが、エボラ熱などに対する薬はまだありません。このような病気に対しては、人間の防衛機構(免疫機構。5.4章で詳述)により治癒するほかありません。あらかじめウイルスを弱めたものを注射することで多くのウイルス性の病気から体を守ることができます。詳細は次章で解説します。

-4.1.6 プリオン

今まで見てきた病原となるあらゆる微生物は、増殖に必要な遺伝物質(DNA/RNA)を持っています。

一方で、タンパク質(あらゆる生物を形づくる物質)のみから構成されると見られる感染体が原因である病気も発見されました。それがプリオン病です。かつては、このような感染体が原因だとは考えられませんでしたが、特に良く知られているのが狂牛病です。正式名称を牛海綿状脳症(BSE)と呼び、主に牛の神経中枢(脳)に作用し、徐々に脳障害を惹き起こし、やがては死に至らしめます。ヒトにも起こりうる類似の病気があり、クロイツフェルト・ヤコブ病(CJD)と呼ばれ、いまだその治療法は確立されていません。しかし、ヒトにとっても稀有(けう)な病気です。

この病気の原因と思しき感染性タンパク質はプリオン(タンパク質性感染粒子)と呼ばれています。ヒトも動物もプリオンによる感染の可能性があります。非感染性プリオンは、ヒトを含んだあらゆる生物にあり、通常は生成と崩壊を繰り返しています。この正常プリオンはプリオンタンパク(PrP)と呼ばれ、病気の原因にはなりません。

しかし正常なプリオンタンパクが突然変異することが研究でわかりました。形状が変異したプリオンタンパクは、前述のとおり病気を惹き起こすおそれがあります。この変異は、正常なプリオンタンパクと病んだ折り畳み形状を持つ感染性プリオンタンパク(※7)の相互作用によって生じます。正常なプリオンタンパクはくるくるリボンのようならせん構造であり、感染性になると平坦な構造になると考えられています。ひとたび構造が変わると、他の正常なプリオンタンパクにも構造変化を惹き起こし、感染性のある形状に変えてしまいます。まるで、平和な町に厄災をもたらす悪魔のようです。さらに、構造変化により正常なプリオンタンパクの崩壊を止めてしまうので、病んだ折り畳み形状を持つ感染性プリオンタンパクが蓄積される原因となります。このひだ状のプリオンタンパクは、何らかの原因で脳細胞の死を招き、脳の中に海綿(スポンジ)状の穴を作り出します。それゆえ、海綿状脳症と呼ぶのです。CJD(クロイツフェルト・ヤコブ病)患者の角膜移植や、感染性プリオンで汚染された脳神経外科用の器材から感染した例もありました。

プリオンの不活化はとても困難で、細菌やウイルスを滅菌する方法では不充分です。そのため、プリオン病であると思しき患者に使用した器材の滅菌・消毒には特別な処理が必要です。推奨される工程については、厚生労働省の指針を参考にしてください。

※7

感染性のプリオンタンパク(PrPsc)の”sc”は、羊や山羊の神経中枢に起こる病気、”Scrapie”(スクレイピー)からきています。この病気がそのように呼ばれるのは、感染した動物が皮膚をこすり(Scrape)つけるからであり、プリオンはその”Scrapie”という言葉に由来しています。病原性のプリオンタンパク(PrPsc)は、スクレイピーの原因となる物質です。

4.2 生物の命名法

Mycobacterium tuberculosis (結核菌)

Bacillus anthracis (炭疽菌)、Staphylococcus aureus (黄色ブドウ球菌)。

微生物がどうしてこのような名前になったか、疑問に思ったことはありませんか?これは、生物の標準的な命名法に基づいたものなのです。医学では共通語として伝統的にギリシャ語やラテン語が人体の部位や医療行為などを表すために使われています。また、生物を表すためにもこれらの言語が用いられています。たとえば、ヒトは”Homo sapiens (ホモ・サピエンス)”といいます。ハエは、”Musca domestica (ムスカ・ドメスティカ)”といい、トウモロコシは、”Zea maize (ズィー・メイズ)”といいます。前の単語が生物の科や属を表し、属を表す場合は必ず大文字で始まります。それに続く単語が具体的な生物の名前を表し、「種」と呼びます。種の名前は、必ず小文字で始まります。活字では、どちらの語もイタリック体で記され、タイプライターや手書きなどの場合、イタリック体を表示できないので、代わりに下線を引きます。属名はときに短縮され、たとえば”Escherichia coli=エシュリキア・コリ(大腸菌)”は”E.coli”のように略して表記されます。どの属名にも、標準的な短縮法があります。

4.3 微生物と出会う

機会があれば、身の周りにある小さな生き物の驚嘆すべき世界を楽しんでみましょう。自分の眼で観察する。それが微生物の神秘を体感する一番の方法です。

-4.3.1 顕微鏡を覗いてみる

もしラボの研究員が身近にいれば頼んで、顕微鏡で微生物を見せてもらいましょう。川の水、血液、糞便などの中に、観察に恰好の検体が見つかるはずです。

-4.3.2 培養してみる

肉眼だと微生物をひとつひとつ見ることはできませんが、条件が整えば膨大な数に増殖することがわかっています。このような大きな微生物の集まりをコロニーといいます。微生物のコロニーの多くは肉眼でもくっきりと見ることができます。微生物のコロニーを育てることを「培養」と呼びます。

培養するには以下のものが必要です。

・ペトリ皿(シャーレ):細菌の培養に使う底が浅いカバー付のガラス器か、プラスチック皿です。ドイツの細菌学者ペトリ博士(1852年~1921年)にちなんで名づけられました。

・培地:微生物にとって好適な繁殖環境です。たとえば、寒天などの海藻や、羊の血液が使われます。

・インキュベーター(培養器):温度を保つことができるオーブンです。電気で加熱するものが一般的です。

・サンプル:身の周りのもの、体の一部など何でも構いません。

培養の手順

1.培地付きのペトリ皿を用意します。

2.サンプルを培地に置きます。サンプルは皮膚、唾液、耳垢(じこう)、食物、水など何でも良いでしょう。培地に指先で触れるだけでも足ります。

3.ペトリ皿をインキュベーターに入れ、37℃前後に保ちます。豊富な栄養、空気、適温など、微生物の生育に絶好の環境を整えます。

4.毎日ペトリ皿を観察すると、すぐにコロニーの増殖や細菌の排泄()物()臭が確認できます。

サンプルに微生物がいれば、培地に色の異なる線や模様が確認できます。それこそが、何百万もの微生物が作り出したコロニーです。コロニーの色や形状はさまざまなので、それにより微生物の種類を特定することも可能です。この培地上でサンプルを培養する方法は、滅菌工程を確認するためにも用いられます。

======

出典:医療現場の清浄と滅菌

この本の内容にご興味のある方は、株式会社名優へお問い合わせください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?