かくも麗しき日よ…

«Jour qui viens si beau ...» (1997)

シモーヌ・ヴェイユ (Simone Weil, 1909-43) の未完戯曲『救われたヴェネツィア (Venise sauvée)』のテクストに触発されて書いたアンサンブル曲。1997年の毎コン(日本音楽コンクール)に入選、幸いにも実際の音にする事ができた。

表題は戯曲のエンディング、ヒロインの少女・ヴィオレッタの台詞の冒頭の言葉から。"viens" と動詞が二人称現在形になっており、黎明の新しい日 (Jour) に対する呼びかけの含意が読み込まれる。

学生時代からのヴェイユへの傾倒に実質的な一歩を踏み出した作品であり、自分史の上でのマイルストーンでもある。また、声楽を含む室内楽曲ではあるが、遥か未来の歌劇『ヴェネツィア』の完成を目指したところもあり、その思いは果たせぬままでありながらも今なおくすぶり続けている。

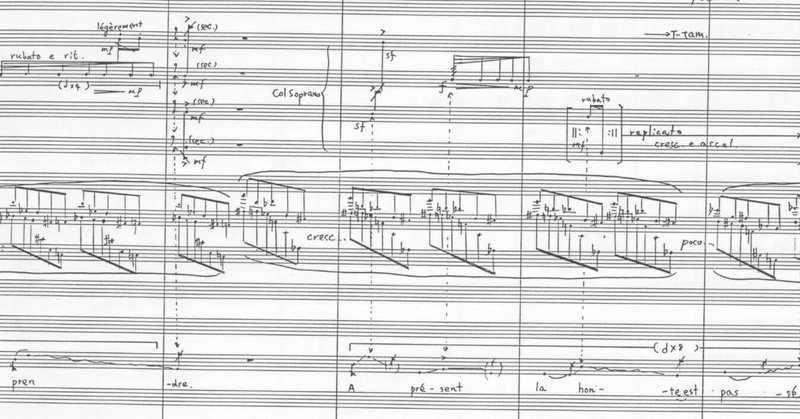

声(ソプラノ)とアンサンブル(フルート、クラリネット、打楽器2奏者、チェレスタ&ピアノ、チェロ)という編成で、中央の分岐点(タブレットの一撃)を軸にほぼ完全なシンメトリック構造。終盤で登場するアリア(ヴィオレッタ)で用いられる十二音音列が全曲のディテールの素材となっている。厳密な計算で音は整理されているが、仕上がった音響は審査員の一人であった師匠の言葉によれば〝情感的〟で、その点では他の候補作とは異なる質を持っていたとの評価だった。確かに作品の背景となる舞台は〝水の都〟ヴェネツィア。意識せずとも音楽はウェットを志向していたのだろう。

なお分岐点に打ち鳴らされるタブレットは、その後の私の作品で度々聴かれる〝聖痕〟の暗喩といえる。戯曲『救われたヴェネツィア』が主人公ジャフィエの受難を描いたものであり、その姿は群衆に見捨てられゴルゴタで十字架に釘付けられるキリストを思わせる点、この響きの選択は自明の事であった。

この年から毎コン作曲部門で室内楽作品に声楽を加えられるように規定が変わった。次点入選という結果ではあったものの、その小さな変わり目の始まりに選ばれたというのは、やはり有難い事ではある。

本選会の日、入選者インタビューを受けた。その映像がNHKのBSで放送されたらしいが、その頃は地上波しか視る事が出来ない環境にあったので自分では視た事がない。知人から「視たよ」と聞いて、あらぬ事を口走っていなかっただろうか思わず訊ねてしまったりもした。

ところで、使用する打楽器の種類が多い癖はこの頃にも発揮されており、舞台裏では関係者に散々文句を言われた。

「(スタンドに吊ってあったタブレットを見て)こんなのなくったって曲書けるだろう」

…いえ、その楽器の一打ちがこの曲の構造の要なんですが、とは返したが、何で私だけそんな嫌味を言われたのか、今だにわからない。

そういえばその後、別の打楽器アンサンブル曲をどこかで上演してくれるという話があったのだが、「全部の楽器を調達できないから、いっそピアノにアレンジしてはどうか」とのご提案をいただいてその企画が頓挫したんだったっけ…

因みに、まだこの頃は譜面は手書き。Finale など使う機会もなくはなかったが、自作をコンピュータ浄書するようになったのは2002年以降だったと思う。

この曲でご縁に繋がり、その後もお世話になった方々も少なくない。

この場を借りて心からの感謝を申し上げます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?