今ハ昔、音曲ヲ爲サウトスル男アリケリ

«Canticum IIº: Le pont du démon» (2003)

世界広しといえども、『今昔物語集』の近江国安義ノ橋の鬼出現話を合唱曲にした物好きは私ぐらいのものではないだろうか。

歌舞伎『茨木』と似た粗筋だが、こちらはもっとグロテスクで救いようのない展開。フィクション(都市伝説)だからこそネタにできる物語と言える。

その後も夢野久作や江戸川乱歩、落語の「死神」「一眼国」など、アヤシゲな題材で曲を書いているが、猟奇趣味だけではない、カワイラシイ曲だって作曲している事をここで今一度強調しておきたい(笑)。

…にしてもこの曲、今だに音になっていない。鬼の呪いでもかかっているのだろうか。それこそ『茨木』みたいに、知人親戚を装って楽譜を奪いに来られたりしたら困る。

* * *

以下は〝少しマジメな〟コメント:

『今昔物語集』の怪異譚を収録した「巻二十七」より「近江國安義橋鬼、人ヲ喰ラフ語第十三」に取材、混声合唱と打楽器(3奏者)のために書かれた。このエピソードは子供の頃に読んで非常に怖かったのだが、似たような粗筋の類話(例えば「茨木」など)に比べて素朴であり、その分自分自身のイマジネーションの拡がる余地があって、作品素材として選んだ訳である。

文化庁の在外研修帰国の年末に仕上げた(大体2週間位)のだが、研修地で学んだ電子音楽の影響もあってか、合唱を媒体としたサンプリングの発想を随所に採り入れ、そしてそれは、その後の《Canticum IIIº》(混声合唱&ピアノ, 2005)へと引き継がれている。

全曲の構成は、原作の内容に従い、橋にまつわる不吉な噂、戯れから肝試しに橋渡りを試みさせられる男の不安、女の姿で現われた鬼との遭遇とその追跡からの脱出までを1er livre(第1部)、邪気を祓うための物忌期間に弟の姿を借りた鬼の訪問を許し、遂に命を落とすまでの顛末を2e livre(第2部)とし、その前後に「今は昔…」と全てのドラマを彼方の過去の記憶として封じ込めるPrologue及びEpilogueを加えている。

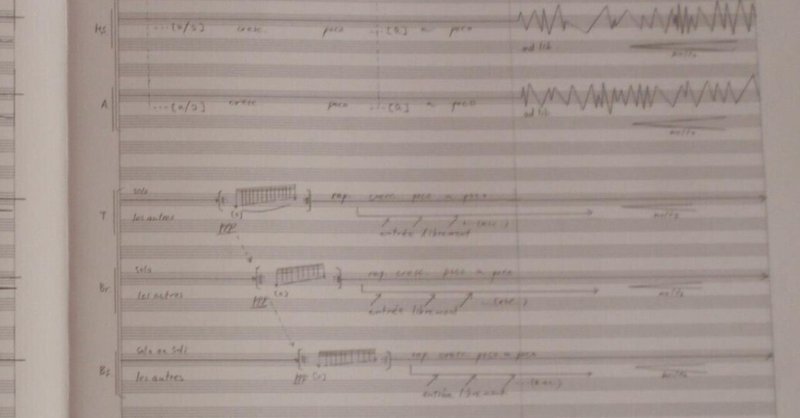

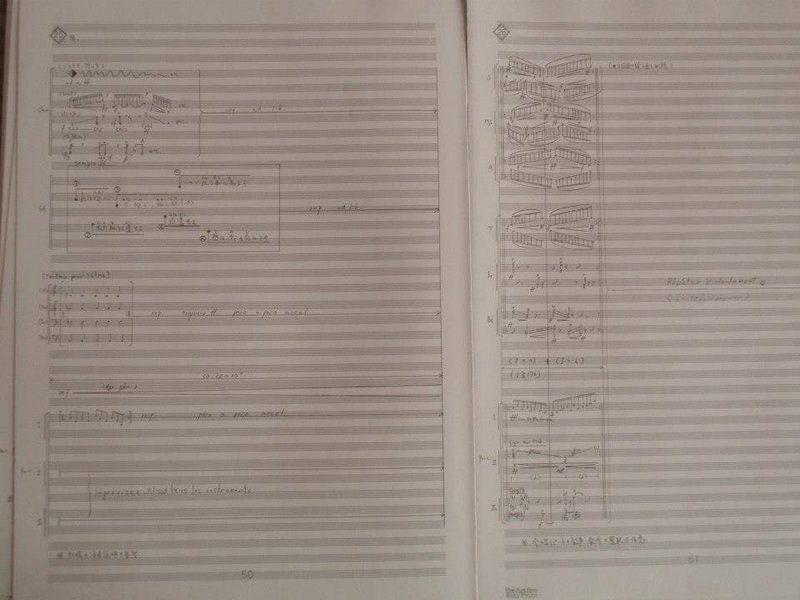

下写真は、2e livre のクライマックスより。

橋で出逢った鬼の再訪を防ぐため物忌に入っていた男。そこに親の死を報せに訪れた弟。情に動かされた男は、弟を招じ入れるのだが…

練習番号25では各パートはそれぞれの奏法に分担され、鬼と男の格闘、家人の混乱を描く。音楽外の噪音唱、狂ったように唱えられる観音経、打楽器のオスティナートの持続が雪崩を打つように練習番号26の怒涛へと突き進んでゆく。

平成15年度の文化庁舞台芸術創作奨励賞に応募し佳作をいただいた。

しかし、まだ上演の機会はない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?