レゴブロックでSTEAM教育④ テコの原理

はじめに

こんにちは。

さっそく、今回もレゴブロックを使ったSTEAM教育のアイデアを紹介します。

さて、この写真を見てイメージするものは何でしょうか?

こちらはシーソーです。多くの方が幼い頃に公園や学校の遊具で遊んだことがあると思います。

両端に座って上下の動きを繰り返して遊ぶ遊具です。

よく考えてみると、同い年の友人を足で地面を蹴る力だけで持ち上げられることは不思議ではありませんか?

腕の力で持ち上げようとすると、よほどの対格差でもない限り大きな力が必要です。

今回はレゴブロックでシーソーを作ってみて「テコの原理」について探求してみましょう。

テコの原理

まず、「テコ」とは固い棒状のものを一点で支えて、その点を中心に自由に回転できるものです。シーソーを例にすると、人が乗る場所が棒で、中央の金具が支える点になります。

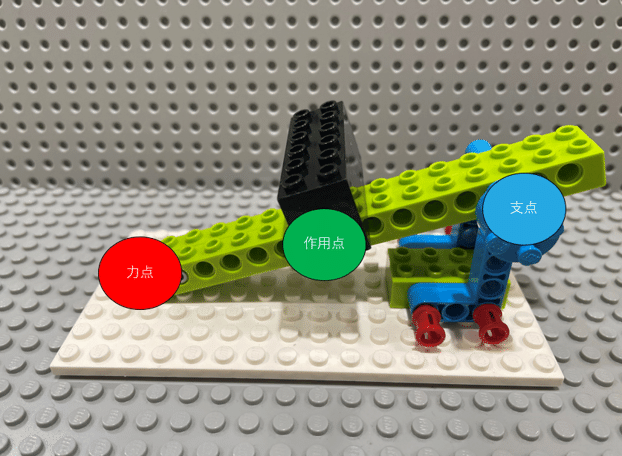

テコを支える点を支点、力を加える点を力点、その力がはたらく点を作用点と呼びます。

レゴのモデルで3つの点を確認してみましょう。

指で押している点が力点、その力がはたらく、おもりを乗せている部分が作用点、テコの回転軸となっている中央が支点となります。

実際に自分の手を使って動かしてみると、3つの点の位置と意味がよく分かります。

さきほどのシーソーの不思議を考えてみましょう。

おもりを指にのせて持ち上げるのと、てこを押して持ちあげるのを比べてみると、後者の方が楽であることが分かります。

テコを用いることで小さな力で重いものを動かせることが分かりました。

3つの点

さらに支点、力点、作用点の位置関係を変えてみると、新しい発見があります。

支点を作用点に近づけてみます。

すると、支点が力点と作用点の中心にあった時よりもおもりが軽く感じます。

次は、支点を力点に近づけてみます。

すると、おもりがより高いところまで持ち上がりました。

一方で、おもりはとても重く感じます。

テコには、小さな力で重いもの動かしたり、小さな動きを大きな動きに変えたりするはたらきがあることが分かります。

レゴブロックはすぐに作り変えることができるので、子どもたちは様々な場合をすぐに試すことができます。

3種類のテコ

テコには、支点、力点、作用点の位置によって、3種類のテコに分類することができます。こちらもレゴブロックで作って試してみましょう。

第一のテコ

支点が中央にあるテコです。これまで見てきたシーソーのモデルになります。

第二のテコ

作用点が中央にあるテコです。

第三のテコ

力点が中央にあるテコです。

クイズ

それでは、今回も最後にクイズを出します。

レゴブロックで、テコの原理を活用する道具を作ってみました。

第何のてこか考えてみましょう。

①天秤

②トング

③穴あけパンチ

正解は…

①天秤:第一のテコ

つり合いの関係に応じて両端が力点にも作用点にもなります。

②トング:第三のテコ

③穴あけパンチ:第二のテコ

このように、テコの原理が活用された道具は身の回りにたくさんあります。

他にも私たちの体の動きやドアのレバー、蛇口のハンドルなど様々な動きをテコの原理で説明することができます。

他にも様々な道具を再現してみることも楽しそうです。

実際に作って動かしてみることで、支点、力点、作用点をとても身近に感じることができます。

学習と実生活との繋がりを感じてもらえることがSTEAM教育の魅力です。

最後に

今回のてこのモデルはBrickQモーションベーシックというキットで作成しました。興味がある方はぜひ下から購入してみてください。

また、レゴエデュケーション教材を使うレゴスクールでも、ブロック使って楽しく科学を学ぶことができます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?