日本と世界の生涯交際人数比較

喋喋喃喃(ちょうちょうなんなん)

→ 男女が楽しげに語り合うさま。

喋喋喃喃は、男女が楽しげに語り合う様子を表す言葉だ。

「喋喋」は、小鳥のさえずるような声を意味し、「喃喃」は、ささやくような声を意味する。

つまり、喋喋喃喃とは、男女が小鳥のようにさえずりながら、ささやき合うような様子を表しているのだ。

この言葉の由来は、中国の古典「詩経」に遡る。

「關關雎鳩、在河之洲。窈窕淑女、君子好逑」という一節がある。

これは、「カッコウが鳴いている、川の中州で。優れた女性は、立派な男性の良き伴侶となる」という意味だ。

雎鳩(そきゅう)とは、カッコウのことで、古代中国では、夫婦の仲睦まじい様子を表す鳥として知られていた。

喋喋喃喃は、この詩経の一節から派生した言葉だと言われている。

男女が仲睦まじく語り合う様子を、カッコウの鳴き声になぞらえたのだ。

喋喋喃喃は、単に男女が会話を楽しむ様子を表すだけではない。

そこには、恋愛感情の萌芽が込められている。

喋喋喃喃と語り合う男女は、やがて恋に落ちる。

そんな恋愛の始まりを予感させる言葉なのだ。

現代社会でも、喋喋喃喃は、恋愛の始まりを表す言葉として使われている。

デートで喋喋喃喃と語り合う男女は、やがて付き合うようになる。

合コンで喋喋喃喃と盛り上がる男女は、その後、連絡先を交換する。

喋喋喃喃は、恋愛の入り口なのだ。

ただし、喋喋喃喃と語り合うだけでは、恋愛は始まらない。

言葉だけでは、心は通じ合わない。

大切なのは、言葉の奥にある心の交流だ。

喋喋喃喃と語り合いながら、心を通わせること。

そこに、本当の恋愛の始まりがあるのかもしれない。

付き合うという慣習の歴史

喋喋喃喃と語り合う男女は、やがて付き合うようになる。

しかし、そもそも「付き合う」という慣習は、いつ頃から始まったのだろうか。

付き合うという慣習は、比較的新しいものだ。

日本では、明治時代以降に広まったと言われている。

それ以前は、恋愛は結婚と直結するものだった。

男女が親しく交際することは、結婚を前提としていたのだ。

しかし、明治時代に入ると、西洋文化の影響を受けて、恋愛観が変化した。

恋愛と結婚が分離し、付き合うという慣習が生まれたのだ。

大正時代になると、デートという言葉も広まった。

カップルが2人で外出し、親しく語り合うことを指すようになったのだ。

付き合うという慣習は、恋愛の自由を象徴するものだった。

結婚を前提としない、自由な交際が可能になったのだ。

ただし、当時は、まだ恋愛に対する抵抗感も根強かった。

特に女性は、貞操観念が重視され、付き合うことに慎重だったと言われている。

自由な恋愛が広まるのは、第二次世界大戦後のことだ。

高度経済成長とともに、若者文化が花開いた。

男女の交際は、より自由になり、付き合う慣習も定着した。

現代では、付き合うことは、恋愛の基本的な形となっている。

しかし、その一方で、恋愛の多様化も進んでいる。

価値観の変化とともに、付き合い方も多様になってきているのだ。

例えば、最近では、「友達以上、恋人未満」と呼ばれる関係も増えている。

付き合ってはいないが、友達よりは親密な関係のことだ。

また、婚活ブームにより、結婚を前提とした真剣交際も増えている。

付き合うという慣習は、時代とともに変化し続けている。

しかし、その根底には、喋喋喃喃と語り合う男女の姿がある。

言葉を交わし、心を通わせる。

そこから、恋愛は始まるのだ。

日本の生涯交際人数

日本人は、生涯でどのくらいの人数と交際するのだろうか。

総務省の「国勢調査」によると、2015年時点で、50歳時の未婚率は、男性が23.37%、女性が14.06%だった。

つまり、多くの日本人は、50歳までに結婚するということだ。

では、結婚するまでに、何人と付き合うのだろうか。

マクロミルが2017年に行った調査によると、日本人の平均交際人数は、男性が3.9人、女性が3.3人だった。

また、結婚相手と付き合うまでの交際人数は、男性が4.2人、女性が3.6人だった。

つまり、日本人は、平均すると3〜4人ほどと交際して、結婚に至るということだ。

ただし、この数字はあくまで平均値だ。

個人差も大きい。

同じ調査では、最多で付き合った人数を聞いている。

すると、男性は10人以上が12.0%、女性は5人以上が22.7%もいた。

一方で、一度も付き合ったことがない人も、男性が16.8%、女性が13.9%いた。

交際人数は、個人の価値観や経験に大きく左右される。

また、近年は、恋愛の多様化も進んでいる。

マッチングアプリの普及により、気軽に出会える時代になった。

その分、交際人数も増える傾向にあるようだ。

朝日新聞が2020年に行った調査では、20代の平均交際人数は、男性が4.6人、女性が3.9人だった。

マクロミルの調査と比べると、やや多くなっている。

ただし、注意したいのは、交際人数が多いことイコール幸せとは限らないということだ。

交際人数は、あくまで量的な指標に過ぎない。

大切なのは、質的な充実度だ。

たとえ交際人数が少なくても、一人一人との関係が深ければ、それは豊かな恋愛経験と言えるだろう。

反対に、交際人数が多くても、表面的な関係ばかりでは、本当の意味での恋愛とは言えない。

日本人の生涯交際人数は、平均すると3〜4人程度だ。

しかし、それはあくまで一つの目安に過ぎない。

大切なのは、一人一人との出会いを大切にし、心を通わせることだ。

喋喋喃喃と語り合う、かけがえのない時間を過ごすこと。

そこに、本当の恋愛の価値があるのかもしれない。

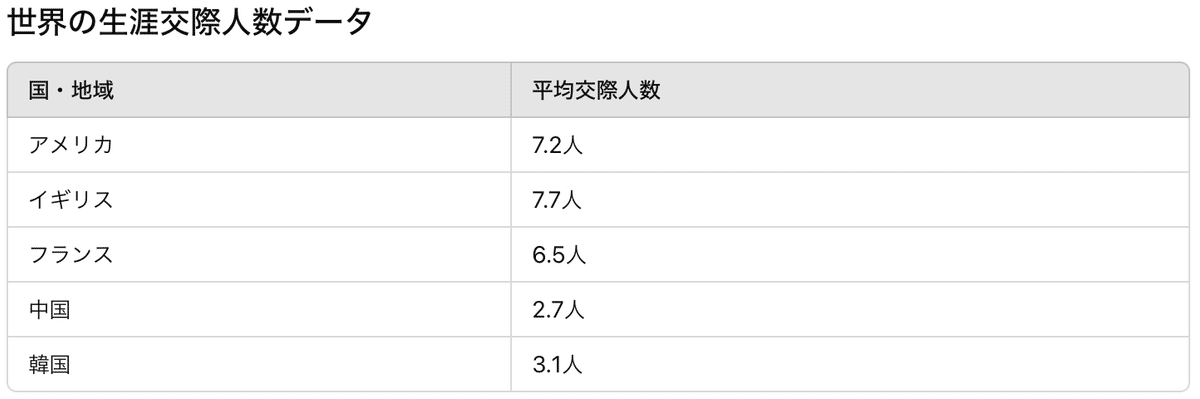

世界の生涯交際人数

世界では、生涯でどのくらいの人数と交際するのだろうか。

国や地域によって、交際人数には大きな差がある。

例えば、アメリカでは、平均交際人数が7.2人と、日本よりもかなり多い。

イギリスでは、7.7人、フランスでは、6.5人と、欧米諸国では交際人数が多い傾向にある。

一方、アジアでは、交際人数が比較的少ない。

中国では、2.7人、韓国では、3.1人と、日本と同程度だ。

ただし、これらの数字は、あくまで平均値に過ぎない。

個人差も大きい。

また、文化的な背景も影響している。

例えば、アメリカでは、ティーンの頃から デートをする文化がある。

10代の交際は、成人後の交際とは質的に異なるものだ。

そのため、交際人数が多くなる傾向にあるのだ。

アジアでは、伝統的に、恋愛は結婚と直結するものと考えられてきた。

そのため、交際人数が少なくなる傾向にある。

また、宗教的な影響も大きい。

イスラム圏では、婚前交渉が禁じられている。

そのため、交際人数は非常に少ない。

このように、交際人数は、文化的・宗教的な背景に大きく左右される。

単純に数字だけを比較することはできない。

また、交際人数の多寡が、恋愛の満足度に直結するわけではない。

交際人数が少なくても、充実した恋愛をしている人はたくさんいる。

反対に、交際人数が多くても、空虚な恋愛ばかりという人もいるだろう。

大切なのは、一人一人との出会いを大切にすることだ。

心を通わせ、かけがえのない時間を過ごすこと。

それこそが、本当の意味での恋愛なのだ。

世界の生涯交際人数は、国や地域によって大きく異なる。

文化的・宗教的な背景が、大きな影響を与えている。

しかし、どの国や地域でも、恋愛の本質は変わらない。

喋喋喃喃と語り合い、心を通わせること。

そこに、恋愛の普遍的な価値があるのだ。

恋愛におけるテクノロジーの影響

近年、恋愛にもテクノロジーの影響が及んでいる。

特に、マッチングアプリの普及は、恋愛のあり方を大きく変えた。

マッチングアプリを使えば、簡単に異性と出会うことができる。

データマッチングにより、自分に合った相手を探すことも可能だ。

実際、アメリカでは、カップルの出会いの3分の1がマッチングアプリ経由だと言われている。

日本でも、若者を中心に、マッチングアプリが浸透しつつある。

今後、マッチングアプリを通じた出会いは、ますます増えていくだろう。

ただし、マッチングアプリには、注意すべき点もある。

アプリ上では、相手の情報が限定的だ。

プロフィール写真や自己紹介文だけでは、相手の人となりはわからない。

実際に会ってみないと、相性は分からないのだ。

また、マッチングアプリでは、出会いの数は増えるが、質は低下する恐れがある。

アプリでマッチングしても、1回会っただけで終わってしまうことも多い。

出会いの数は増えても、深い関係を築けないのでは意味がない。

マッチングアプリは、あくまで出会いのきっかけに過ぎない。

大切なのは、出会った後の関係性だ。

喋喋喃喃と語り合い、心を通わせること。

そこに、本当の恋愛の価値がある。

また、AIを活用した恋愛支援サービスも登場し始めている。

例えば、LoveLogという日本のサービスでは、カップル向けのチャットボットを提供している。

カップルの会話データを分析し、恋愛に役立つアドバイスをしてくれるのだ。

将来的には、AIが理想の相手を見つけ出し、マッチングしてくれる時代が来るかもしれない。

しかし、たとえAIが発達しても、恋愛の本質は変わらないだろう。

人と人との心の交流こそが、恋愛の核心なのだ。

テクノロジーは、恋愛を大きく変えつつある。

出会いの機会は増え、恋愛を科学的にサポートすることも可能になりつつある。

しかし、テクノロジーがいかに発達しても、恋愛の本質は変わらない。

喋喋喃喃と語り合い、心を通わせること。

そこにこそ、恋愛の普遍的な価値があるのだ。

まとめ

喋喋喃喃は、恋愛の始まりを告げる言葉だが、男女が楽しげに語り合う中で、恋の芽生えを感じるのだ。

そんな喋喋喃喃から始まる恋愛は、やがて付き合うという形に発展する。

付き合うという慣習は、比較的新しいものだ。

日本では、明治時代以降に広まったと言われている。

西洋文化の影響を受け、恋愛と結婚が分離したことがきっかけだった。

現代では、付き合うことは恋愛の基本的な形となっている。

では、日本人は生涯で何人と付き合うのだろうか。

平均すると、3〜4人程度だと言われている。

ただし、これはあくまで平均値であり、個人差は大きい。

恋愛の多様化が進む中、交際人数も増加傾向にある。

世界に目を向けると、国や地域によって交際人数は大きく異なる。

欧米諸国では、日本よりも交際人数が多い傾向にある。

一方、アジアでは、日本と同程度か、それよりも少ない。

文化的・宗教的な背景が、交際人数に大きな影響を与えているのだ。

ただし、交際人数の多寡が、恋愛の満足度を決めるわけではない。

大切なのは、一人一人との出会いを大切にし、心を通わせることだ。

近年、恋愛にもテクノロジーの影響が及んでいる。

マッチングアプリの普及は、出会いの機会を大きく増やした。

今後は、AIが恋愛をサポートする時代が来るかもしれない。

しかし、たとえテクノロジーが発達しても、恋愛の本質は変わらない。

人と人との心の交流こそが、恋愛の核心なのだ。

喋喋喃喃と語り合う、かけがえのない時間。

そこに、恋愛の普遍的な価値がある。

国や地域、文化や時代を越えて、恋愛に変わらないものがあるとすれば、それは、喋喋喃喃と語り合う男女の姿ではないだろうか。

言葉を交わし、心を通わせる。

そこから、全ての恋愛が始まるのだ。

現代社会は、恋愛の形を大きく変えつつある。

マッチングアプリに代表されるテクノロジーの進化は、出会いのあり方を一変させた。

恋愛の多様化も進み、価値観は多様になっている。

しかし、だからこそ、恋愛の本質を見失ってはいけない。

喋喋喃喃と語り合う、心の交流こそが、恋愛の核心なのだ。

その本質を大切にしながら、新しい時代の恋愛のあり方を模索していく。

それが、現代を生きる私たちに求められていることなのかもしれない。

喋喋喃喃の言葉に耳を傾けること。

そこから、新しい恋愛の可能性を見出していくこと。

AI時代を生きる私たちに、恋愛の本質を教えてくれるのは、他でもない、喋喋喃喃と語り合う男女の姿なのだ。

【X(旧Twitter)のフォローをお願いします】

株式会社stakは機能拡張・モジュール型IoTデバイス「stak(すたっく)」の企画開発・販売・運営をしている会社。 そのCEOである植田 振一郎のハッタリと嘘の狭間にある本音を届けます。