詩歌ビオトープ009: 土屋文明

はい。詩歌ビオトープ9人目は土屋文明です。

そもそも詩歌ビオトープとは?

詩歌ビオトープは、詩の世界を一つの生態系ととらえ、詩人や歌人、俳人を傾向別に分類して、誰と誰が近い、この人が好きならこの人も好きかもしれないね、みたいなのを見て楽しもう、という企画です。ちなみに、傾向の分類は僕の主観です。あしからず。

土屋文明は1890年生まれ、1990年に亡くなりました。100歳で亡くなったって、すごいですね。

高校生の頃から作歌を始めて伊藤左千夫の「アララギ」に参加。東大に入学後は芥川龍之介らが始めた同人誌「新思潮」にも参加していました。

大学卒業後は「アララギ」の中心人物となります。1930年以降は斎藤茂吉の跡を継いで「アララギ」の編集責任者となり、戦後「アララギ」を復刊する際にも尽力したそうです。

処女歌集は25歳、法政大学予科教授だった頃に刊行した「ふゆくさ」。その5年後に刊行した「往還集」が自然主義的な歌集として高い評価を得たのだとか。多分、「アララギ」っぽい短歌ってどんなの? っていったらこの土屋文明の短歌がそうなんでしょうね。

さて、いつもの通り、今回の元ネタ本も昭和文学全集35です。

本書には、「山谷集」から43首、「韮菁集」から36首、「山下水」から46首、「青南後集」から43首の合計168首が収められています。「山谷集」が1935年、「青南後集」が1984年刊行なので、45歳から94歳までに詠まれた歌、ということになりますね。

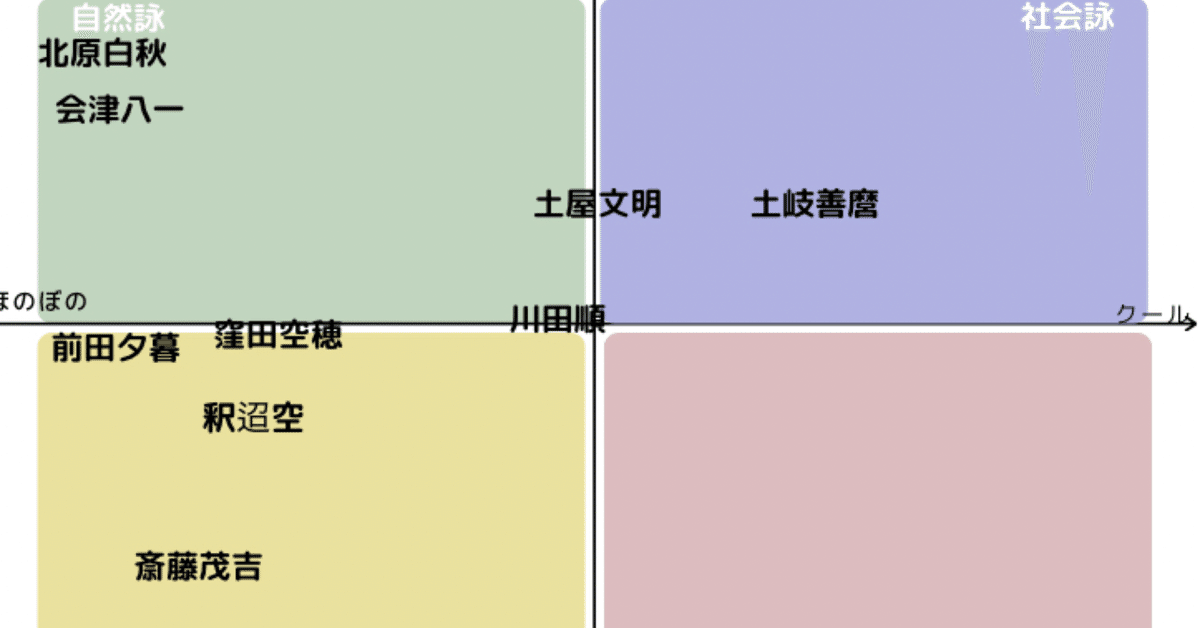

僕の分類では、自然詠と生活詠がそれぞれ65首、社会詠が34首、思想詠が4首でした。なので、位置はここにしました。

「山谷集」から「山下水」までは自然詠と社会詠が多くて、なるほど自然主義者だなあという感じでしたが、「青南後集」は生活詠というか、境涯詠が多かったです。まあ、そりゃそうでしょうね。94歳にもなったらそうなりますわね。

この人の特徴というのは、特に社会詠に表れている気がします。これまでのどの歌人もそうでしたが、まあ戦時中に詠んだ歌というのはどうしても社会詠的なものにはなるわけですが、この人の場合、その際の視線がニュートラルなんですよね。思想とか主義が入っていない。

戦争や兵士たちを賛美するわけではないし、といって民衆の立場に立って嘆くわけでもない。

たとえば、次のような歌があります。

利己のみの民といふなかれ此くまでに力を集め国土を守る

その一方で、次のような歌もある。

相鬩(あひせめ)ぎ互に貶しめ小さなる此のくにつちを如何にせよとか

観察、というのはそういうことだと思うのですね。判断を保留する、というか。それは結局のところ何も言ってないに等しいのだけれど、でも、それでも思想や主義に引っ張られずにいることこそが知性だと信じている、そんな気がします。

そんなこの人の思いが強く表れているのがこの歌なのかな、と僕は思いました。

吾が言葉にはあらはし難く動く世になほしたづさはる此の小詩形

「あらはし」は表面に出す、明らかにする、ということを意味し、「なほし」はそれでもなお、「たずさはる」は手を取り合う、連れ立つ、関係する、という意味なのだそうです。

つまり、この動乱の世の中で、それでもなお短歌という小さな詩の形でもって何かを言い得ることができるのかもしれないけれど、でも、自分にはそんなことはできそうもない、とこの人は歌っているんじゃないか、と僕は思うのです。違うかもしれないけれど。

なんか、僕の考える知性というのは、そういうものなんですよね。知性とは何かが分かることではなく、何も分かり得ないことに気づくことなんじゃないか、と。

ま、難しいですね。こういう話は。全然勘違いなのかもしれませんが。

ということで、10人目に続く。

よろしければサポートお願いします!頂いたサポートは今後の創作活動のために使わせていただきます!