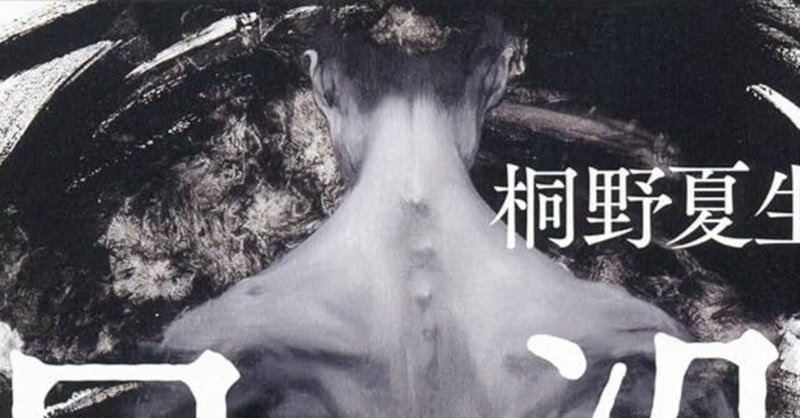

《書評》汚い妄想で飯を食う│「日没」桐野夏生

桐野夏生先生の『日没』を読み終わった。本書のあらすじは、犯罪者を肯定するような作品を書いていると通報された小説家・マッツ夢井が、施設に収容され、悲惨な経過を辿るというもの。

この検閲を描く意図として、二つのうちどちらを批判対象としているのかを考えさせられた。というのも、昨今の「社会正義」ムーブメントが背景にあるのか、それとも中国やロシアなどの国家的検閲を対象としているのかである。今作は、日本が舞台だが、検閲の主体は国家として描かれている。第二次世界大戦の時やそれ以前のような事態では、この作品はリアリティを持つ。即ち、教育勅語しかり、特高警察しかり、国家が主体となって、国家秩序(ある意味では社会正義)の為に検閲/弾圧を行う事はあった。

しかし、現代の日本では、検閲者は大衆である。特に、差別への反対などは個人の権利を守る為のものである。本来、集団の為には個人を犠牲にする性質を持つ国家が、差別反対を掲げるのは、あくまで「理性的」になった結果であって、「本能的」なものではない。では、なぜ、この作品は、日本という国で、国家が主体となって検閲を行い、しかもその根拠付けを、ヘイトスピーチ法などと絡めているのか。

少し視点を変えてみよう。この作品を素直に読み解けば、中国やロシアを想像するしかない。即ち、秩序の維持の為、ポルノなどを規制して統制する国家としての中国である。さて、そのような国家が、社会の秩序維持というお題目を掲げ強権を振るうのは、結局の所、反体制派を弾圧する為である。即ち、国家は強権を振るう為に、社会秩序を掲げる。こういった視点から読み解けば、本書は、差別反対などの近代的・倫理的イデオロギーさえも、国家によって利用される危険を孕んでいる事への告発と取れる。

ただし、本書は「社会正義」をも批判したいように見える。というのも、マッツ夢井を告発したのは読者で、しかも内容が「犯罪者を肯定的に描く事」だからである。これはどう見ても昨今の風潮を反映したものだろう。そういった社会正義は、国家的な秩序ではなく、個人の倫理観によって断罪する。しかし、こうした社会正義による検閲と、国家の秩序の為の検閲を、同一線上の事として解釈するのは正しいのだろうか。

少なくとも、差別を問題視する社会正義と、国家の秩序というのは、一致するどころか折り合いが悪いものだろう。差別への批判は少数派の権利を守る為のものであるが、国家の秩序は少数派によってむしろ乱される。だからこそ、本書も、マッツ夢井の告発理由は、国家の秩序的にも一応理にかなっている「犯罪の肯定(的な作品)」であったのであろう。

しかし、本書は差別の反対という面の社会正義にも批判的に見える。では、それは何故か。私は、本質的にこの二つが、小説家に与える意味では同一だからだと考える。即ち、ここでは、本来相反する二方向からの検閲は、区分けなどされず筆者にとっては同一の「恐怖」として処理されている。

つまり、本書を読んで、批判としては微妙なような気がするのは、全く自然な事なのではないか。というのも、この本は「《私》は恐怖を感じた/感じている」という話を提示しているのである。著者の恐怖は、療養所の恐怖という形を通して読者に表される。つまり、社会的な作品と読み解くだけでは不十分で、「社会に対する個人」的な作品として読み解くべきであろう。

「差別への反対を掲げる社会正義による検閲も、国家の秩序による検閲も、どちらも大変怖いです。」そういうメッセージだと受け取る上で、我々は何を考えるべきか。無論、「ちょっとこの筆者は考えすぎなんじゃないの」と思うのも一つで、それはそれなりに正しい気もする。ただ、少しだけ危機感を持つのもありかもしれない。社会正義の過激化や、国家の独裁化に、少しだけ敏感になるというのは良い事かもしれない。

ただ、本質的には、本書は著者の妄想なのではないか。社会的意義を問うような重大な作品として成立してしまっては、その作品を妄想と呼ぶのは心理的に抵抗がある。しかし、この作品は、あくまで妄想、程度の小説にする事で(つまり批判としては弱くする事で)「自分の薄汚い妄想を書き連ねるだけで金が貰えるなんて、そんな世の中、大いに間違ってる」(p72)という声を嘲る意図があるのだろう。

著者の自己満足的な作品(であるが故に、社会への皮肉となっている)である本作は、メタ的な次元で楽しまなければ楽しめないのであろう。では、個人的に私がこれを楽しめたかというと、結構楽しめた(10点中7点ぐらい)。ただ、「小さな規模の打ち上げ花火」という気がしなくもない。私の個人的な感想としては、最後の15行くらいはなかった事にして、勝手にハッピーエンドとして読みたい、という感じである。という所で、筆を置こうと思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?