いわゆる「障がい者雇用ビジネス」に係る実態把握の取組について🤔

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32656.html

R5/4/17に開催される第128回「労働政策審議会 障害者雇用分科会」にて「いわゆる障害者雇用ビジネスに係る実態把握の取組について」という参考資料が配布されています。

全8ページで、そのうち6ページで「把握した事例と課題等への対応に求められる望ましい取組のポイント」が記載されています。

就業場所 125箇所に対して、就業障がい者数 6,568人以上ということで1箇所平均50人超えている・・・。予想以上に大規模なんですね。

「懸念される課題」をまとめると次のとおりです。

単に雇用率達成のみを目的とした利用となっていないかが懸念

経済社会を構成する労働者の一員として能力を発揮する機会を与えていると言えるか。

障がい者の業務内容について、利用企業が主体的に選定・創出していない場合、「障がい者が能力を発揮しやりがいを持って働けるような業務とならないことが懸念」「採用後の社内での職域拡大等の機会が少ないことが懸念」

求人内容の検討や採用選考に当たって、利用企業が主体的に対応していない場合、障害者の適性や必要な配慮に関する確認等が十分に行われないことが懸念

障がい者の業務が限定されており、障がい者各人の能力や適性を踏まえた配置や業務量となっているか。

採用後も能力を踏まえた配置転換等の機会が少ないのではないか。

雇用主が主体的に労働条件を決定しているか。

在籍型出向が、雇用率達成のみを目的とした形式的な雇用のために活用されてしまう可能性があるのではないか。

無期雇用転換ルールの回避策として活用されている可能性があるのではないか。

雇用主が自らの雇用管理に十分な責任を持つとともに、必要な配慮事項について把握、対応が行われているか懸念

個々の障がい特性に応じて配慮が必要な事項について、雇用主が主体的に把握や対応を十分に実施しているか。

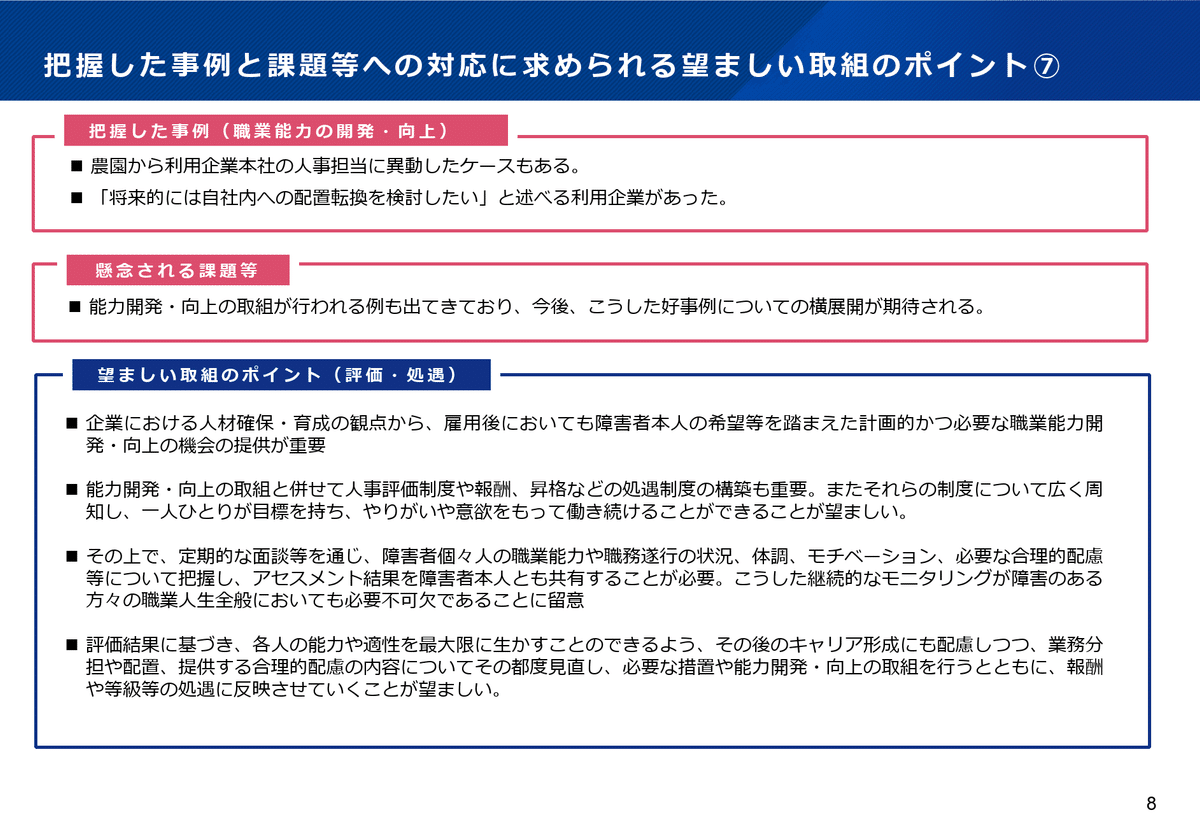

否定的な意見だけでなく、最終ページ(ポイント⑦)では肯定的な意見も記載されています。

簡単に良し悪しを判断することはできません。

それよりも当事者にとって有益な制度にしていくこと、障がい者雇用についての社会的気運の醸成が大切だと考えます。

しかし、このタイミングで「参考資料」として公開された意味も気になりますね・・・。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?