定本作業日誌 —『定本版 李箱全集』のために—〈第二十一回〉

12月になった。韓国は氷点下8度が頻出する季節になりました。

なぜかバイトは一週間くらい休みになっているっぽいので、毎日図書館に通い計測作業をすすめていた。定本作業が本格的に始まっての第一作目《異常ナ可逆反應》。ついにテキストデータ作成が終わりに近づいている。

その計測作業の手順をここで記述するのはあまりに面倒くさい上、流石の流石にニッチな話すぎるのでやめた。でも大まかには記述してみようと思う。

内側の青枠が内側

外枠、内枠、外枠と内枠の距離は東京が計測した。会ったことがないのでよくわからないが、マメな性格も見え隠れする正確な作業。報告や情報共有もよくしてくれるし、計測数値もだいぶ丁寧に取り組んでくれていることがわかる。くれるくれると書いているが東京の方がちょっと年上。改めてありがとうございます!

一方の私はというと、だいたい以下のような作業をテキスト枚数分だけ延々と繰り返す。

①一文字あたりの文字サイズ

文字サイズを全て計測することも考えた。しかし一生かかっても計測し切れないのでやめた。それだけでなく、例えば一行あたり20文字テキストがあったとして、その内漢字、ひらがな、カタカナ、句読点など種類別に三文字程度計測して、そのサイズ数値をmmで入力すればだいたい20文字のサイズは再現できることがわかった。自分の計測した数値が信じられずに何度もこうした実験を繰り返したため、そこそこ信頼して良い方法だと思う。ちなみにIllustratorで文字サイズは「pt」ではなく「mm」に設定するのが重要。調べてみたところ「1ポイント=0.3528mm」。しかし私が計測で使う道具は定規や巻き尺、メジャーなどでその単位は「mm」。変換時に計算を間違えたらまた面倒なことになるため、テキストデータ作成で使うのはすべて「mm」に統一した。

このように、テキストタイトルや章タイトルは他のテキストの位置決定にも大きく関わるので、全ての文字サイズを計測し、文字間も計測し、章タイトルの最上部から最下部までのテキスト全長も測定するなど慎重にデータをとる。少ない文字数だからまだ問題ないけど、面倒に変わりはない。

②一文あたりのテキスト縦全長

文字のサイズをいちいち合わせていくよりも、全長数値を計測し、テキストボックスを変形させた方が早いという結論に辿り着いた。文字サイズをいちいち合わせるのは、テキスト編集的な作業だと感じたが、テキストを長方形のように扱って編集するこの工程はもはや図形編集である。もうこの時点で、文字を文字として認識するのが難しくなってくる。全ての文字はかたちであり、この全長を構成する一つの図形だ…という思想が生まれる。東京も言っていたが、ゲシュタルト崩壊は多少の不快感を含むが、この作業に関しては図形を図形としてただ扱っている感じなので何も感じない。弊害としてちょっと読書がしづらくなった。

③文字間の空白

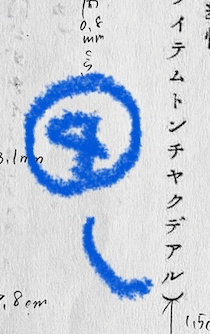

もちろん測定する。ここまで書いたら、勘の良い人は私が何のデータを必要として何を必要とししないか多分バレ始める頃だろう。写真にある③の部分の空白のように、「空白らしい空白」は当然測定する。文字の端から端までを測定して、微調整をする。Illustratorの文字間調整はかなり微調整が効く分面倒で、狙っていないところまで文字間が操作されることもあってまたまた面倒。

ここでおそらく勘の良い人も予想していないであろうことを書くなら、

〜を挟んで下段。「ト」が見えるだろう。その「ト」自体が小さく、また両脇のサイズも他の一行一行と比較してもやや間隔が広いのがわかるため、計測。『朝鮮と建築』においては例えば「ト」「ノ」「ハ」「イ」「ア」「ヨ」などはカタカナの中でも特に小さく印字されているので、これらの文字の印字を発見した場合は「神経使い果たす勢いで凝視しろ」とテキストからの要請です。

④()「」などの計測

もちろんイレギュラーなかたちなので計測。箇所によって、()と中の文字の詰まり方が異なるので、違和感を取り逃がさないように目をこらす。心身の健康が保たれていない作業だなとはじめは思っていたが、計測作業をしていると心身の存在すら忘れるようになった。文字あるいはかたちの精霊になった感覚に陥る。

⑤正体不明なフォントや再現が難しい字

Illustratorさえあれば定本作業はだいたい進められるが、文字に関するすべてがあるわけではない。「直線ハ〜」の一行は私の情報収集能力が低いからか、フォントが見つからず、さらにIllustratorで再現できるものではなかった。今使用しているフォントは、だいたい旧字体にも対応してくれるスーパーありがたいフォントなのだが、もちろん再現してくれない旧字体もある。例えば、「画」「微」の旧字体がそれに該当する。

そうした、「私の力ではどうにも再現できず、Illustratorの限界値に触れる場合」の文字は、文字をテキストデータに貼り付ける作業を行う。これが最強に面倒臭い。今まで定規と影印版とシャーペンで作業していたのに、いきなりこういう文字が現れるともう帰ってやろうかなと思うくらい面倒。こっちはいつ帰ったっていいんだからな。

手順としては文字をスキャンし、文字の濃さをPCやスマートフォン上で調整する。その後、背景透過を行い、イラストレーターに図形画像として取り込まれると、やっとスタートラインに立てる。

文字サイズを再確認し、他の文字とのバランスを見ながら図形サイズを調整していく。目視で見たバランスよし、計測数値的に齟齬を最小限化よし、という状態になってクリアとなる。

思い出すだけで溜息が出るが、最終確認作業でもこの工程はよく出てくる。「あれ、改めて見るとこれ二つあるうちの違う旧字体になっているな」とか「この文字間、原典ではズレてるのにテキストデータ上では綺麗すぎるな」とか、色々な場面で必要になる。

まあいっか、ほっとけほっとけ!と一瞬思うが、結局この工程をスルーしきれず全部修正した。再現できる術を編み出したのに最後まで再現しようと思わないなんて最低って脳内の声に責められるので、対応せざるを得ない。

⑥テキスト最上部と〜(波線)

もちろんこちらも測定する。テキストではない図形はうまく使うことで、そのテキストの地面になってくれるので、〜や区切り線などが印字されている場合にそれをどう使うかは、計測前のテキストを観察しながら計測手順を組み立てる時点で考えておく。

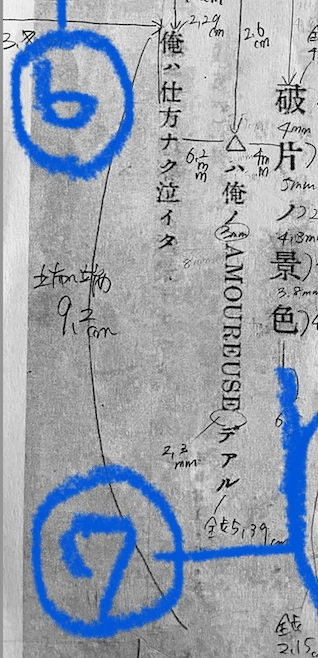

⑦ダーシと横幅

ダーシもちょっと慎重になる箇所の一つだ。ダーシは文字サイズで編集する場合もあれば、テキストボックスを個別で作って編集することもある。それはテキストとの間隔によって適宜判断するが、ダーシが二つある場合に文字サイズでの調整を選択すると「ーー」という具合で一本のダーシに見えなくてはならないものが、はっきり二つに見えてくる場合がある。影印版とテキストデータ、何度も何度も視線を往来させて目視確認する。ちなみに、「破片ノ景色—」というタイトルは、それまで通りテキストボックスに文字を打ち込んだら、1mmにも満たないくらいだが影印版と比べて横幅が細く見えた。これも目視で微調整。

文字の横幅を測る工程はないが、「横幅も確認して、必要に応じで測る」という意識を自分の身体に刻み込んでおくことで何とか異変に気がついた。

⑧日付

『朝鮮と建築』掲載のテキストには、日付が多く印字されている。日付は他のテキストとはサイズも位置も大きく異なる割に、存在感があるのでまったく蔑ろにできない。点のサイズもなんだか大きい。考えるのが面倒になって、日付はそれぞれの文字と文字間、浮遊したような位置を決定づけるために他のテキストとの距離を執拗に測り直した。

見ればよりわかるかもしれない)

⑨行間

もちろん計測。こういった幅の行間は目視しただけでも頻出しているので、いくつか測ってあとは真似しようと思っていた。しかし不安に駆られて一度試しに全て測ってみると「概ね9mm、1箇所7mm、数箇所8.5mm」というような実例が他のページで確認できた。なるほど、行間を挟む文字が違うのだから幅も違うと思っておくと良いのだな、面倒だなと学習した。

⑩〜(波線)

これは自分でできるやろうと思ったが、波線の端は再現不可能だったためこちらも⑤と同じ手続きをとる。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

概ねこうして測っていく。結局ニッチな話に片足を突っ込んでしまった。

だが記していないだけで、実は測る手順も決まっていて、ルールもいくつかあってその方法に則って計測作業を進めるが、最後の最後に私は何をするかというと「目視確認」を行う。

もう、これしかない。結局最後は自分の目を使うしかない。手順やルールに則って正確にやったとしても、よく観察して、自分の目に頼りつつも疑いをかけ続けないと整ったかたちのなかから異変を摘み上げたものには敵わない部分がある。間違いを見つけるのも数値でなくて目。読まれるときも人の目によって読まれる。

結局、自分の目で見るしかありません。

印刷時のミスと思しきかたちや、不規則な行間も再現できているようにみえると、唯一達成感を味わう。一方でこれから倒されるドミノが綺麗に並んだー!という束の間の喜びなのでは?という恐怖もある。確認作業が、震えるほど怖い。

二〇二三年、一二月、三日

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?