金井美恵子が書く、子供時代の読書と、それにともなう幸福な記憶。

「添寝の悪夢 午睡の夢」というタイトルの、金井美恵子のエッセイ集を持っている。

1979年に中央公論より刊行された文庫本で、たぶん、中学生くらいの頃に近所の人から譲り受けた古本の中に入っていたものだと思われるが、そのとき以来、ずっと私の手元にある。

この本におさめられているのは金井美恵子が20代の頃に書いたものなのだが、あまり変わっていない、と思うのは、子供の頃の読書に関する文章である。

金井美恵子の絵本や児童文学に関するエッセイ、というと、「ページをめくる指」(平凡社)が有名だが、この、ずっとずっと前から、金井美恵子は子供の読書に関する魅力的な文章を、書き続けているのだ。

たとえば、「少年少女小説について」という題された文章では、「読書という行為の持つ最大のよろこびを、丸ごとのまま、ひとつの別の世界へ入り込む経験のようにして、子ども時代の読書体験は夢中で生きてしまうものなのだ」として、バーネットの「小公女」、そして「小公子」や「秘密の花園」などを読んだときの思い出を語っている。

「(略)主人公セーラの体験する運命の波の変転は、すっかりわたしを夢中にさせてしまった。暖いインドから父親に連れられて霧深いロンドンへやって来るセーラの初めての長い船旅という体験を通して、わたしたちは物語の世界へ連れ込まれるのだ」と書き、そして、主人公の体験を通して読者である子供たちは「世界の幻惑に身をゆだねることになる」と続けている。

私自身、子供の頃に「小公女」を読んで「幻惑に身をゆだねた」経験の持ち主である。

とくに繰り返し読んだのは、屋根裏部屋で暮らしていたセーラが、ある夜目覚めてみると、寒くてうす暗い自分の部屋が「おとぎの部屋」に変わっていた、というところだ。

当時読んだポプラ社文庫から、引用してみる。

セーラが目をあけると、暖炉に赤々と火が燃えていて、床の上にはあたたかそうな絨毯、小さなテーブルの上にはお茶碗や小皿やポット。セーラの体には繻子の掛布団がかけられており、足元には絹の綿入れの服、靴、新しい本まで置かれている。

その本の扉を開けてみると、「屋根裏のおじょうさんへ 友達より」というメッセージ。セーラは仲良しの下働きの少女ベッキイを呼んで、暖炉の前で一緒にスープを飲む。

「おとぎの国」となった部屋の細かい描写は読んでいてとても楽しかったし、そして何よりも、セーラやベッキイが味わう「幸せ」を、私は自分のことのように感じていた。

それはとても特別な、子供の頃にしか味わえない読書体験であった、と思う。

幼い頃の読書というのはあきらかに、大人になってからのそれとは決定的に違う側面がある。

昔、親しんでいたものを大人になって再読すると、差別的な表現に気づいたり(もちろん、「小公女」も!)、また、自分がつまらない「分析」などをしはじめていることに愕然としたり、ということは避けられない。

いいか悪いかは別にして、子供の頃にはそういったことたちからまったくとらわれず、ただただ、物語に夢中になっていたのだ。

「添寝の悪夢 午睡の夢」には「赤毛のアン」に関するエッセイも収録されていて、その中で金井美恵子は、マーク・トゥエインが「赤毛のアン」のことを「『ふしぎの国のアリス』以来の愉快きわまる、そしてもっとも強く人の心に迫ってくる存在」だと賞賛していることに触れたうえで、「常に才能のある作家というものは、他人の書いた作品の賞め方というのが上手なのである。」と(皮肉交じりにではあるが)書いている。

金井美恵子の場合は、「少年少女時代に読んだ物語の魅力について語るのがこのうえなく上手」ということになろうか。

そして、こちらを、昔読んだものをもう一度読んでみよう、という気にさせることも。

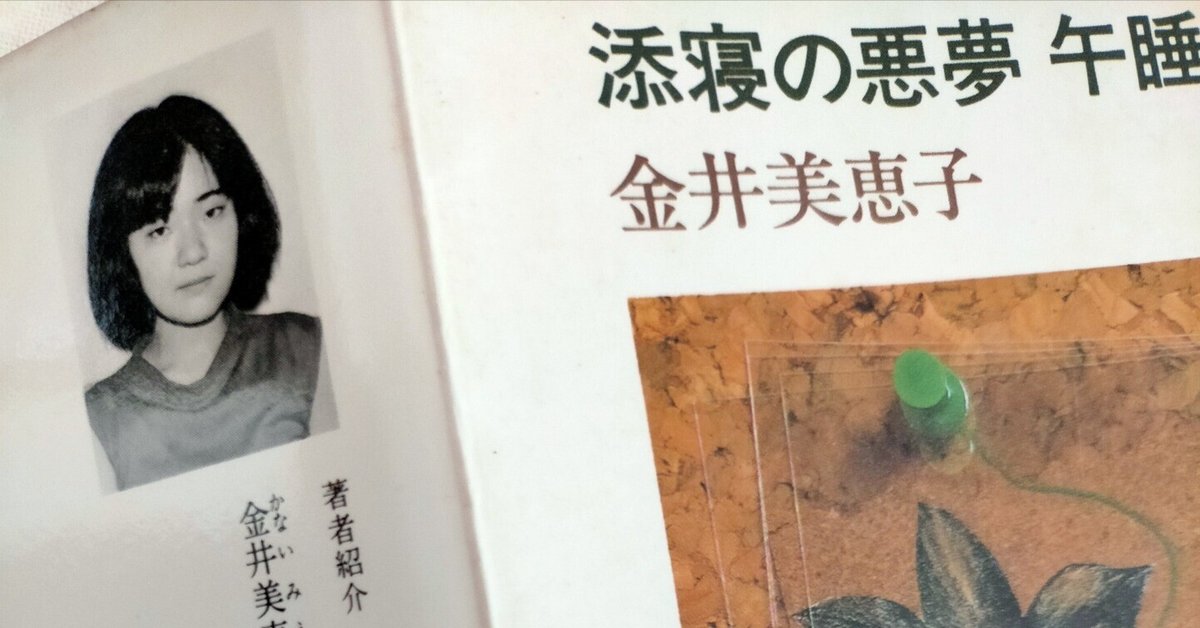

「添寝の悪夢 午睡の夢」の著者の写真は、たぶん、19歳の頃のもの、太宰治賞を受賞した直後の頃のものだと思われる。

詩人の吉岡実が、プロフィールの写真を撮影しに高崎から東京へ出てきた金井美恵子に出会い会話を交わしたことを書いているが、そのときに撮影したものではないだろうか?

このとき、金井美恵子は近所に出かけるようなラフな格好で、子供が持つようなかわいいバッグを手にしていたとか・・・うろ覚えだが、そんなふうに書かれていたのを、思い出した。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?