ココがすごいよ!! OnRobot【第9弾】 -Sander編-

こんにちは。Spielerです。

ココがすごいよ!!OnRobot【第9弾】と言う事で今回はグリッパーではなく、研磨が可能なツール”Sander”をご紹介します!

難しい言葉は使わずに簡潔に紹介していきますので、OnRobotに興味があれば是非見てってください!

・Sanderとは

Sanderの和訳は ”バラバラ” ”ズタズタ” ”切り離される”

など物騒なネーミングではありますが、製造業で働いている方であればサンダーといえばピンときますよね!そう、あのサンダーです!

・何をする道具か

ディスクを回転させて金属や木材を削ったり磨いたりする電動工具です。

サンダー、ディスクグラインダー、ポリッシャー・・・用途に合わせて色々とネーミングが異なりますが、OnRobotのサンダーはサンダーといいつつ、表面仕上げに特化しているので、個人的には「これってポリッシャーやん・・」って思っています。

・特徴

ポリッシャーには単にディスクが回転する”シングルアクション”と、ディスクのセンター軸も偏芯して回る”ダブルアクション”があります。

OnRobot Sanderは、この”ダブルアクション方式”を採用しています。

ダブルアクション方式のメリットは、研磨ムラや傷が比較的付きにくいという事でポリッシャーとしてはポピュラーな動きです。

もう一つは集塵ホースの取付口が設けられています。

このノズルに集塵ホースをつなげれば、ディスク上部の穴から粉塵を回収する事が出来ます。木などを研磨するとものすごい粉塵が出ますからね。

・加工用ハンド特有の難しさ

本製品に限った事ではありませんが、職人の感覚的な仕事をロボットに行わせることは容易な事ではありません。

本製品の一番重要となってくる制御は・・そう。”力加減”です。

この商品の能力を100%発揮させるためには"力センサが別途必要"になります。

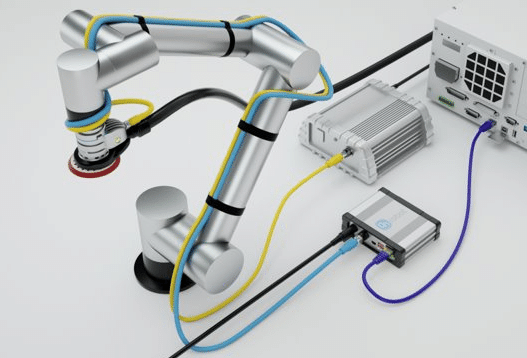

こちらがOnRobotで用意されている力センサになります。

このように、Sanderとロボットの間に入れる手首のセンサですね。

これによりワークの形状に倣いながら一定の圧力で研磨する事が可能です。

・OnRobotで用意されている力センサ”Hex”はUNIVERSAL ROBOT向け?

結論から言うと、現状はそう思っていただいた方が良いです。

なぜならば、力センサでキャッチした情報をどこに伝えるのか・・・

そう、ロボット側にその値を伝え、動いてもらう必要があります。

となると、ロボット側はその情報を受け取ることができなければなりません。

[ココがすごいよ!! OnRobot【第1弾】]でもお伝えしましたが、このセンシングに関わる部分はUNIVERSAL ROBOT社の協働ロボットとの相性が強く出る部分になります。

・他のロボットでは使えないのか?

そんなことはありません。

力センサは、各ロボットメーカー毎に用意(推奨)されている製品があります。それを使えば問題ないですね。

ただし、他社の力センサとサンダーの取付け部品は用意されていない為、自身で取付部品を設計製作する必要があります。

・力センサは絶対に必要なものなのか

力センサはOnRobot社製品に限らず比較的高額な部品です。

その為、力センサ無しでどの程度の事が出来るのか?

気になりますよね?

社内で試した結果がこちらです。

おはようございます

— Spieler (@spieler_design) August 3, 2023

製造業の人達はいつも金属金属って...たまには"木"も良いんじゃない?

FANUCのCRXなら内蔵の各軸センサで簡単な圧力制御ならできるわ

お父さんの日曜大工にはもってこいね!

え?先端についてるサンダーが気になっちゃうって..?それはね....

#OnRobot

#CRX

#動画は早送り pic.twitter.com/t0nPSEL5VQ

「おっ!やればできんじゃん!!」

実はFANUC社製の協働ロボット(CRX)では、ロボットの関節(6軸)毎に力センサが内蔵されています。

CRXのソフトウェアが今回アップデートされ、この協働ロボット特有の力センサを使って力の制御(倣い動作)が出来るようになったんです。

「・・・ということは、そのFANUCの機能を使えば手首の力センサはいらないのでは?!」

と思いテストをした次第です。

結果をお伝えします。

[・・まぁ出来ない事はないけど超微妙]

といった印象です。

ロボットの関節毎に内蔵されているセンサなので、工具(今回で言うSander)からセンサーの距離が離れれば離れるほど精度が粗くなります。

考えてもみて下さい。

手首と工具をガムテープでぐるぐる巻きにして固定し、肘と肩の関節だけで上手く作業ができるわけがないんです。

やはりロボットでも同じで手首の感覚は非常に重要なんですよね。

結局曲線に沿ってスムーズに研磨させるには、手首の力センサは必至ということですね。

・オプション

Sanderの代表的なオプション品としてはこちら

サンダーのパットはマジックテープになっており、研磨紙が張り付くようになっています。

そこを利用して、ロボットの動きだけで研磨紙を削ぎ落し、自動的に研磨紙を交換する事が可能です。

ちなみにOnRobotで用意されている研磨紙の番手は、#80,#120,#220,#400の4種類です。

枚数は50枚入りでメーカーは信頼のある3M製になります。

研磨紙については別の番手が3M社から出ているので、そちらから用途に応じた番手を取り寄せる事も可能です。

OnRobotでもう一種類用意されているパッドが、このスポンジパッドです。

車好きの方が”ポリッシャー”と聞いて真っ先に思い浮かぶ形状ですね。

こちらは研磨紙と異なり、洗浄や最終の磨き作業などに適しています。

先述で力センサのお話をしましたが、このスポンジパットは押し加減が数ミリ変化しても対象物への影響が少ないため、力加減がアバウトでも良いケースが多いと感じます。力センサは用途に応じて必要かそうでないか検討いただければと思います。

・ケーブルは外を引き回す必要がある

OnRobot Sanderは150Wの電力を必要とする為、専用電源(パワーサプライ)が必要となります。(Sanderを買うと付属しています)

ロボットの内部に内蔵されているものでは容量が足りない為、必然的にケーブルはロボットの外を引き回す必要があります。

写真のように直接バンドで固定するものアリですが、擦れや消耗が気になる場合は専用の製品も出ているのでそういったものを活用すると安心ですね。

ちなみに弊社ではIGUS社製のケーブルガイドをよく利用しています。

ドイツの会社ですが、IGUS は日本でも法人化されておりスタッフの方達のフットワークの軽さとサポート力は抜群ですよ!

・外観寸法

肝心のスペックですが、回転数に関しては1,000rpm~10,000rpmで設定可能です。

ここで一点ご注意いただきたいのが、回転力(トルク)に関してはあまり強くない印象を受けます。よって押しつけを強くすると回転が下がります。

下がった状態の回転数はリアルタイムに出ないので注意が必要です。

また、Sanderには謎の光る押しボタンスイッチがついています。

このスイッチは、ロボットをダイレクトティーチ(ロボットを直接手で動かしてポジションを覚えさせる機能)する際に使われるボタンですが、残念ながらこの機能はUNIVERSAL ROBOT特有の機能であるため、その他のロボットメーカーではダイレクトティーチとして使う事はできません。

・まとめ

いかがでしたでしょうか。

今回はグリッパーではなく、Sanderを紹介させていただきました。

OnRobot製はコンセプト的にもモーター駆動を貫いていますが、エア駆動式で出しているメーカーも多く存在しています。

電動式が良いか、エアー式が良いかは一長一短あるのでどちらが良いとはいいがたいですが、いずれにしてもこの手の製品は実機を買われる前に事前評価を行った方が良いですね。

OnRobot Sanderについては弊社デモ機がありますので、貸し出しやテスト、その他相談などお気軽にお問い合わせくださいね。

ではまた!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?