ドミナントセブンスコードの分析(イントロダクションの続き)

前回の続きです。

長ったらしい説明ですみません。。。

今回はもうちょっと見てわかるように説明します。

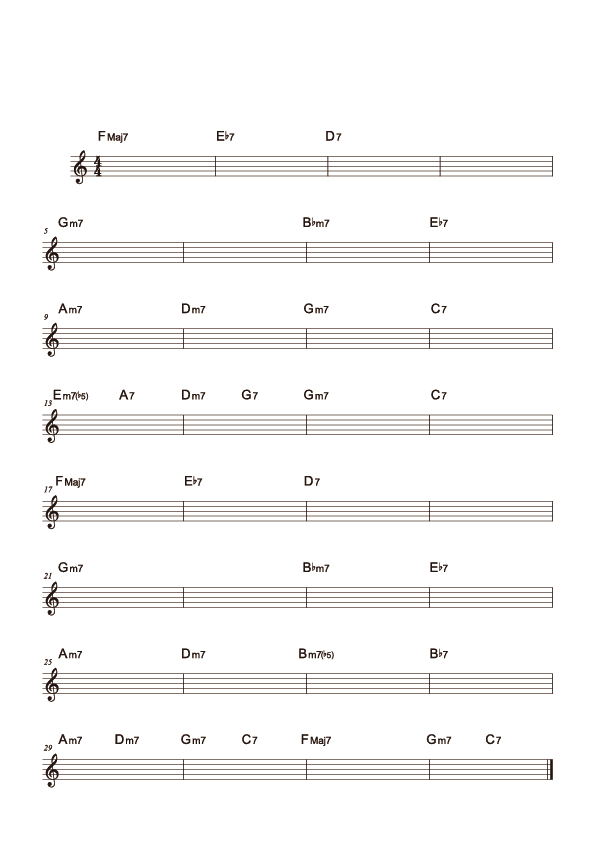

例えばこんな曲。。。ワインとトゲのある綺麗な花の日々。。。

色々細かいバージョンが考えられる曲ですが、あくまで1例として見て欲しいです。

このキーでのプライマリードミナントはC7、セカンダリードミナントはF7、G7、A7、D7、E7で、それ以外はサブスティテュートドミナントです。

1段目から見て行きましょう。

Eb7はいきなりサブスティテュートですね。

次のコードはDがルートなので、まんま半音で落ちています。

D7はセカンダリーで、次のコードのルートはGなので、これもそのまま理論通りです。

次の段のEb7は、次のコードはAm7ですが、その次がDm7。。。惜しい。。かな?

C7はプライマリーですが、次のコードはEm7(b5)、Fにはなっていません。

次の段のA7はセカンダリーで、Dのルートのコードに進行、G7は次のコードがGm7ですが、その次がC7なのでほぼ理論通りでしょうか。

あと7段目にはBb7があり、これはサブスティテュートで次にAのルートを持つコードに進行しています。

かなりそのままになっていますね。

譜例の曲は聞こえもスムースで、驚くような大胆なコード進行にはなっていないためか、比較的理論的な検証に合致した進行になっていました。

もちろん中には全くセオリー通りになっていない曲も数多く存在しますが、作曲家もドミナントセブンスコードの解決の仕方を知った上でわざと裏切るような進行を選択するといったこともあるようですので、やはり知っているのと知っていないのではなかなか違いが出てきそうです。。

いくつかのキーで、プライマリー、セカンダリー、サブスティテュートがそれぞれどのルートになるかを確認してみましょう。

解決するドミナントセブンスコードの分類ができるようになったら、次はII-Vのことやコードスケールの学習に移行しましょう。

また今回はざっと説明しましたが、プライマリー、セカンダリードミナントと、サブスティテュートドミナントの関係など、詳しく学んでいくとまたさらに楽しいです。

これについてはまた書きます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?