『ギャルズライフ』と少女H本の時代

ギャルという響きがナウかった時代

ギャル(gal)という言葉はどこから来たのだろうか。記憶で一番古いのは、 黒木真由美、目黒ひとみ、岩江理世の『スタ誕』出身落ちこぼれ組3人が再起をかけて組んだユニット、その名もGAL(ギャル)である(『薔薇とピストル』はカルト歌謡として一部で人気)。続いて、沢田研二が「自分の持ち歌で一番嫌い」という『OH!ギャル』があった。黒木らのGALの結成が1977年で、『OH!ギャル』は1979年のヒット曲だから、概ねそのころに定着した言葉なのだろう。ちなみに、galは和製英語らしく、画像検索してもイスラエル出身の女優ガル・ガドット(Gal Gadot)しか引っかからないからそのつもりで。

その後、コギャル、おやじギャル、汚ギャルといった派生語も誕生し、(galは)単にgirlの略語というより近年は、「夜遊び上手の(半素人の)若い娘」(でいいよね?)というイメージに落ち着いくことになる。

とはいえ、10代の僕の“ギャル”観に大きく影響を及ぼしたのは、『ギャルズライフ』(主婦の友社)という名の女子向けティーン誌だった。創刊は1978年9月号であるから、GALや『OH!ギャル』と時期的にはおおむね符合する。思えば、息の長い言葉だ。

僕は当時高校生で、世代的にはど真ん中である。後述するとおり、過激なセックス記事で国会でも取り上げられることになる同誌だったが、むしろ印象としてはツッパリ色が強く、「バリバリ」だの「ヨロシク」だの「ハンパしてんじゃねえよ」だののフレーズが毎号誌面に躍っていたような記憶がある。

クラスでもどちらかというとツッパリ系の女子に愛読者が多く、彼女たちは決まって、お守りをぶら下げたチ〇ンバッグに『ギャルズライフ』のマスコットキャラである猫のシールを貼っていた。そのためか、僕の「ギャル」のイメージには、多少のツッパリテイストが入っていて、それは今も払しょくしきれないでいる。

ちなみにチ〇ンバッグというのは、「朝鮮バッグ」のこと。どこかの番長が朝鮮高校とのケンカの戦利品にしたのが語源と由来らしい。普通の通学カバンではなく区役所の職員がもっていそうなのっぺりとした黒い革バッグで、ツッパリはさらにこれをペッタンッコに潰して使っていた。チ〇ンジョ(朝鮮高校の女子生徒)はチ〇ンバッグの底にカミソリの刃を仕込み、ケンカのときはそれをぶん回して相手の顔を切るなんていう噂もあった。なつかしい話である。

ツッパリ、ローラー、竹の子、サーファー

さて、記念すべき『ギャルズライフ』創刊号を見てみよう。表紙は人気イラストレーター原田治で、当時流行りだったローラー族の象徴のポニーテールの女の子が描かれていた。目次には、「西海岸ギャルズのスクールライフ」「ボーイフレンド・カタログ 有名私立高男子88名」「沢渡朔美少年写真館 川崎麻世」といった記事やグラビアが並んでおり、まだこのころは、セックス色やツッパリ色は希薄である。西海岸というのも、なんとも時代を感じさせてくれるフレーズだ。ロリータヌードの元祖・沢渡朔が川崎麻世を撮っているというのもちょっと驚き。マンガは4本。うち、『わたしの青い星』の作者・九月三津子は、あのやまだ紫の変名で、トビラの惹句には「愛とやさしさあふれるユニークSFロマン珠玉作」とある。

こう見ると、『ギャルズライフ』の当初のコンセプトは少女向けファッション&サブカル情報誌といったところだ。ティーン・セックス路線への転向は最初から意図されていたものか、はたまた読者のニーズに引っ張られてのものかは定かではない。おそらくはその両方なのだろう。

当時のトッポい系ティーン風俗は、ツッパリ(暴走族含む)、竹の子族、ローラー族、それにサーファー族に大別できたと思う。竹の子族は原宿にあった「ブティック竹の子」を発祥地とし、アラビアンナイトか大國主命かといった原色の派手で奇抜な衣装を着てホコ天で踊る連中をいった。一方、ローラー族の聖地はやはり原宿の「クルームソーダ」や「ピンクドラゴン」である。映画『アメリカングラフティ』の影響下、50s風のロカビリー・ファッションに身を包んだ彼らが躍るのはジルバやツイスト。サーファー族に関してはそのカテゴリーは広く、純粋なサーフィン愛好家から、アロハにビーサン姿でカフェにたむろするだけの陸(おか)サーファーまでも指したが、正直、正統派からすれば、どこかガラの悪い陸サーファー(実際、ツッパリからの転向者、兼任者も多かった)は迷惑な存在だったと思う。

ツッパリだけではなく、これら3つの「族」も『ギャルズライフ』の構成員かつ読者層だったが、このうち、竹の子族ブームの寿命は意外と短く、80年を境にピークを過ぎていったからか、雑誌での露出度はあまり高くなかった。

サーファー=ナンパ師、ツッパリ=一穴主義?

『ギャルズライフ』のバックナンバーを探ってみると、1980年9月号 「男のコと一緒に!ラブ・マッサージ」という記事にぶつかった。内容は推して知るべしといったところ。おそらく同誌にH系記事が載ったのはこれが最初だろう。

本格的なセックス記事第1号は、1981年2月号のカラー巻頭特集「はじめましてSEX」だといわれている。中身はというとタイトルでもわかるとおり、これから初体験を迎える読者のためのセックス心得集といった感じで、ムードの盛り上げ方や、男のコはそのときどんなことを思っているかといった感じのもので、これは今読んでもなかなか面白い。

「オレ、あんまり身体に自身がないから、ほかの男と比較されるのが一番イヤだな」「感じてなくても、少しは感じたような顔してほしい」「いちごとか水玉の子どもっぽい下着はイヤだな」といったような、男の本音(?)が紹介されている。

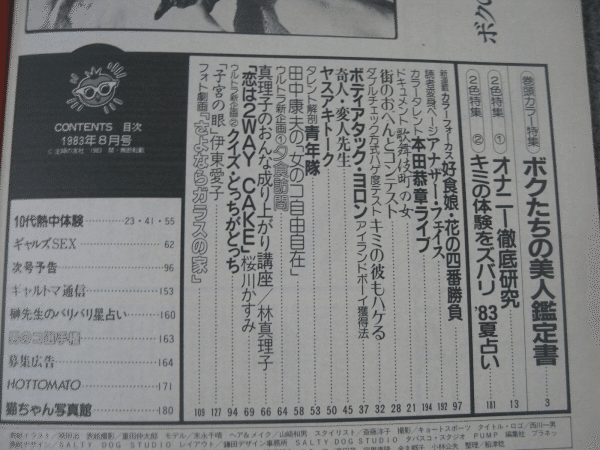

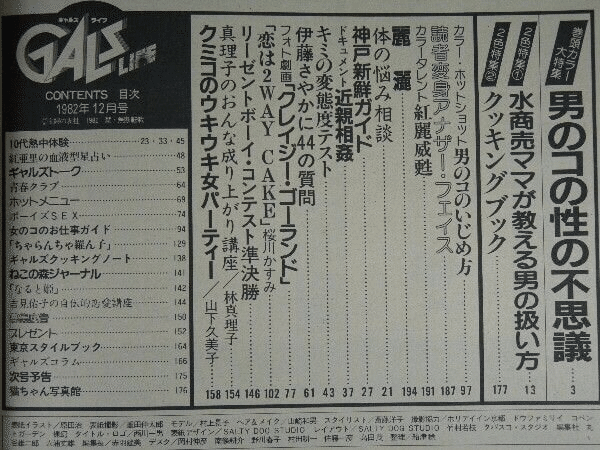

「男の子の心とカラダ」というテーマは、読者の一番の関心事らしく、創刊当時から形を変え繰り返し同誌では語られていく。「男のコの好きなサーファールック」(1979年6月号)、「男のコが好きなお化粧法公開」(1980年4月号)といったものから、「男のコのタイプ別気を引く方法」(1981年1月号)、「男のコの性の秘密」「男のコの性の内幕を暴くコラム23」(共に1981年5月号)、「強力特集・男のコが抱きしめたい体」(1982年8月号)、「男のコの性の不思議」「水商売ママが教える男の扱い方」「カラー・ホットショット 男のコのいじめ方」(すべて1982年12月号)と、だんだんと過激になっていくのはご愛敬だ。

「BOY’S SEXワイド版・マサフミ・トオル・マサオ3人のセックス」(1981年11月号)は、2色カラーの特集で、タイトル扉は白ブリーフ姿の男のコの写真となかなか刺激的。登場する3人の男のコは、マサフミ(サーファー)、トオル(ローラー)、マサオ(元暴走族)で、それぞれの「族」の代表となっている。面白いのは、『ギャルズライフ』の世界では、「族」ごとにキャラクターが決まっており、チャラいモテ男というとまずサーファーで、ローラー族はやや「お兄さん」タイプ、ツッパリは建て前硬派を気取っているせいかセックス的な話題ではあまり出番がない。むしろ、「極道の妻」よろしくツッパリの彼氏に献身するツッパリ女(レディース)の方が同性である読者の共感を得るようだ。同特集でも、マサフミはナンパやり捨てに徹し、マサオは一穴主義といった感じで、対比がくっきりしている。

進化するヤリマン

1981年8月号の「なんとなくクラクラC体験」は、やらせまくりで経験人数10人という女子高生の体験手記。「9番目はサーファー、酔ってみんなの前でやっちゃった」とあり、ここでもサーファーはナンパ師といった役回りだ。

なお同号には、「誰にも内緒の男遊び/裏・表を使い分ける3人の女のコ」という記事もあり、さながらヤリマン特別号といった感がある。ヤリマン女子ネタは『ギャルズライフ』の読者的には、ある種の羨望と反面教師という両面から大いに興味を引くようで、反響も大きく、以後もたびたび誌面を飾るようになる。もっともこの手の“告白”がどこまでホンモノなのかはわからない、というのは若いころ仕事でさんざ「告白手記」を書いてきた僕のひとりごととして聞き流しておいてほしい(笑)。

ヤリマンは別名サセ子ともいわれるとおり、「やらせてくれる女」に過ぎず、どこかその言葉にはネガティブなイメージも付きまとったのは確かだ。より能動的に男を狩る「肉食女」という概念が生まれるまで、あと30年は必要だったということである。逆にいえば、旧ヤリマンの娘の世代が肉食女ということになろう。

A=キス、B=ペッティング、C=セックス、というスラングも時代を感じさせる。ヤリマンも彼氏に一途なツッパリ女子も避けたいのは、D=妊娠である。こちらも「産んでどうするの?STOP THE D(ディー)」(1983年9月)など定期的に特集が組まれた。ちなみに、同号に掲載された伊藤愛子のマンガ、『子宮の眼』は、強姦され望まぬ子どもを宿した優等生少女が、同時に超常的な能力を発揮するようになるというサイキック・ホラーである。のちに、いとうあいこ名義で単行本化、その際、『子宮の目』に改題されている。

1982年11月号は、「変態男の徹底研究」、「ラブホテル探検」、「SEX EXERCISE」、「カラー・ホットショット おさな妻、和子」とセックス関連記事が最多の4本。ここで初めて目次に「変態」の2文字が登場する。続く、12月号では「キミの変態度テスト」なるコーナーもあった。

『ポップティーン』『エルティーン』の登場

『ギャルズライフ』の過激記事に関しては、1983年あたりから、一般雑誌や新聞などでもぽちぽち取り上げられるようになってくる。

「いまローティン雑誌に氾濫する『体位学』『オナニー学』『浮気学』の過激」(週刊現代83年9月24日号)などがその代表だ。

同記事では『ギャルズライフ』副編集長の岡村伸彦氏のコメントをこう紹介している。「とにかく、いつの時代でも若い人はなにか過激になりたいわけです。時代によって政治であったりロックであったり、ファッションであったりするのですが、いまはセックスですよ」。

同誌が世間に与えた衝撃は、むろん、内容の過激さによるところが大きいが、同誌が、女性誌の老舗で保守的なイメージの強い主婦の友社の出版物である点も無視できないだろう(実際の編集は外部スタッフも多かった)。最盛期、『ギャルズライフ』の売り上げ部数は公称45万部。同社の堂々たるドル箱雑誌である。

となれば、他の出版社も黙ってはいない。出版業界では、ヤナギの下にドジョウは5匹までいるというのが定説だ。

1980年創刊の『ポップティーン』(飛鳥新社)、1981年創刊『エルティーン』(近代映画社)といった後発誌も登場、前者が公称18万部、後者が公称9万部と元祖『ギャルズライフ』には及ばぬもののいずれも大健闘である。以上3誌が少女エロ本のビッグ・スリーで、『キッス』(学研)、『キャロットギャルズ』(平和出版)がこれに続いた。

この手のものは、後発になればなるほど過激さが増すというのが相場である。

『ポップティーン』1983年12月号の表紙には、「Cのあとのふたりの関係」「HOW TOヘビーB」「ドキュメント同性愛」「私のレイプ体験」「イヤミにならない恥じらいのテク/アクションカメラ術」「なるほどザ・ボッキ」という赤面もののコンテンツタイトルが並んでいる。アマゾンなぞなかった時代、少女たちはこれを堂々と書店やコンビニで買っていたのだから驚く。

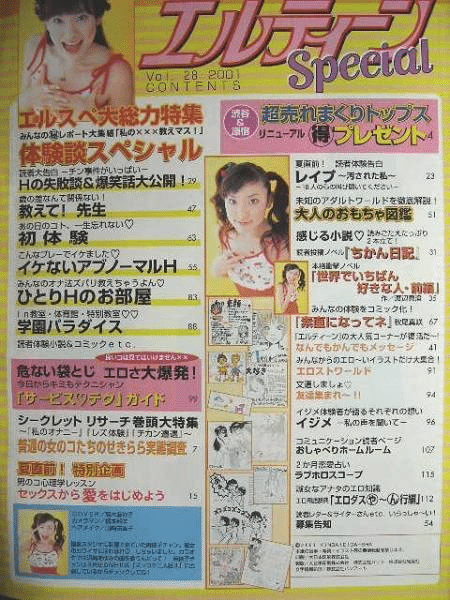

『エルティーン』はさらにハードでディープだった。ここは本誌の他に増刊の『エルティーンSPECIAL』も発行していて、VOL5の総特集はズバリ「アブノーマルSEX」。その中身は、《SM、フェチ、スカトロ、アオカン、スワッピング、のぞき、複数プレイ、アニマルプレイ、近親相姦、キミの知らないHがここにある!》だそうだ。他に、「その手をとめないでTHEチカン」(今だったらフェミニストからクレームがきそうだ)、「読者体験まんがレズビアン」、「開けてびっくり あそこが濡れちゃう」(袋とじ特集らしい)、「ナマでGO/只今本番ちゅー継」といった塩梅だ。

『キッス』に関する情報が手元にないので詳細は不明だが、『キャロットギャルズ』は、戸川純のインタビューがあったりライブハウス特集があったり、どちらかというと音楽情報寄りの誌面作りが特徴だったと記憶する。シンナーやドラッグの体験談なども目立ち、ヤバさの方向が独自だった。おっかけやグルーピーご用達といったところだろうか。

とはいえ、「横浜・横須賀・六本木 黒人の彼ス・テ・キ」と抜かれた表紙(1983年11月号)にはやはりドキリとくる。黒人兵との性愛を描いた山田詠美の自伝的小説『ベッドタイム・アイズ』が話題になるのはその2年後である。ちなみに、山田は山田双葉の名前で当初はマンガを描いており、『ギャルズライフ』のコミック版姉妹誌『ギャルズコミック』にも時折、作品を発表していた。

三塚発言とあいつぐ休刊

エロというのはなんでもそうだが、静かなブームと呼ばれ密かに広がっているうちが華であり、あまり目立ちすぎると公権力の介入を招くものだ。それは僕自身、業界にいて何度も目にしてきたことである。自販機本しかり、ビニール本しかりだ。

先の週刊現代の記事が発端となって、まず文部省周辺が騒ぎ出した。

1984年2月の衆議院予算委員会で、三塚博政調副会長(当時)が『ギャルズライフ』をはじめとし上記5誌のセックス記事をやり玉に挙げ、「断固たる措置」を求めたのである。

「体位から始まり、それからどうやったらそれが成功するかということから、さらに中絶、愛撫術、同性愛のやり方、それからオナニー学、体位学、浮気学、イラストで全部入っております。それで十三、十四の子供がボーイフレンドとのそういうことについての体験談、これが克明に記されておるのであります」「このようなものが堂々と売られておるという状況は、まさに私は政治家の一人として放置できません」。いわゆる三塚発言である。

これを受け、『キッス』と『キャロットギャルズ』はあっさりと廃刊を決定。『ギャルズライフ』と『ポップティーン』はセックス記事を抑え誌面をソフト化することで延命を図ることになる。『ギャルズライフ』はほどなく『ギャルズシティ』と名前を変えファッション系にシフトするも、かつての求心力はなく、一年あまりで廃刊になっている。

5誌の中で『エルティーン』だけはその後もエロ路線を引き継いで孤軍奮闘。何度かのマイナーチェンジを経て2005年まで生き延びた。

唯一、現在まで続くのは『ポップティーン』(『Popteen』と英字表記に)で、こちらは角川春樹事務所に身売り後、『ギャルズライフ』にもできなかったファッション情報誌への転換に成功し、現在にいたっている。安室奈美恵や浜崎あゆみ、倖田來未、が表紙を飾る同誌は、タイトルロゴのキラキラ感もあいまって今日的な意味での「ギャル」志向の雑誌といえるかもしれない。

三塚発言後も、『おちゃっぴー』(サン出版)(1986年創刊)や『パステルティーン』(笠倉出版)(1991年創刊)など、いわゆるエロ本系出版社から少女向けエロ雑誌が刊行されたが、いずれも短命に終わったようだ。いかにもエロ系ライターが女性名で書いたヤラセ記事が目立ち、「お〇んこ」など伏字のセンスなどがおっさん臭かったのが敗因のひとつではなかったか。

『ギャルズライフ』をリアルタイムで体験した女子高生(断じJKではない)たちも、今はもう還暦の声を聞こうとしてる。

あらためて、昭和は遠くになりにけり、である。

・・・・・・・・・・・

初出・『昭和39年の俺たち』2021年11月号

いいなと思ったら応援しよう!